Sigmund Freud - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Chronologie rapide

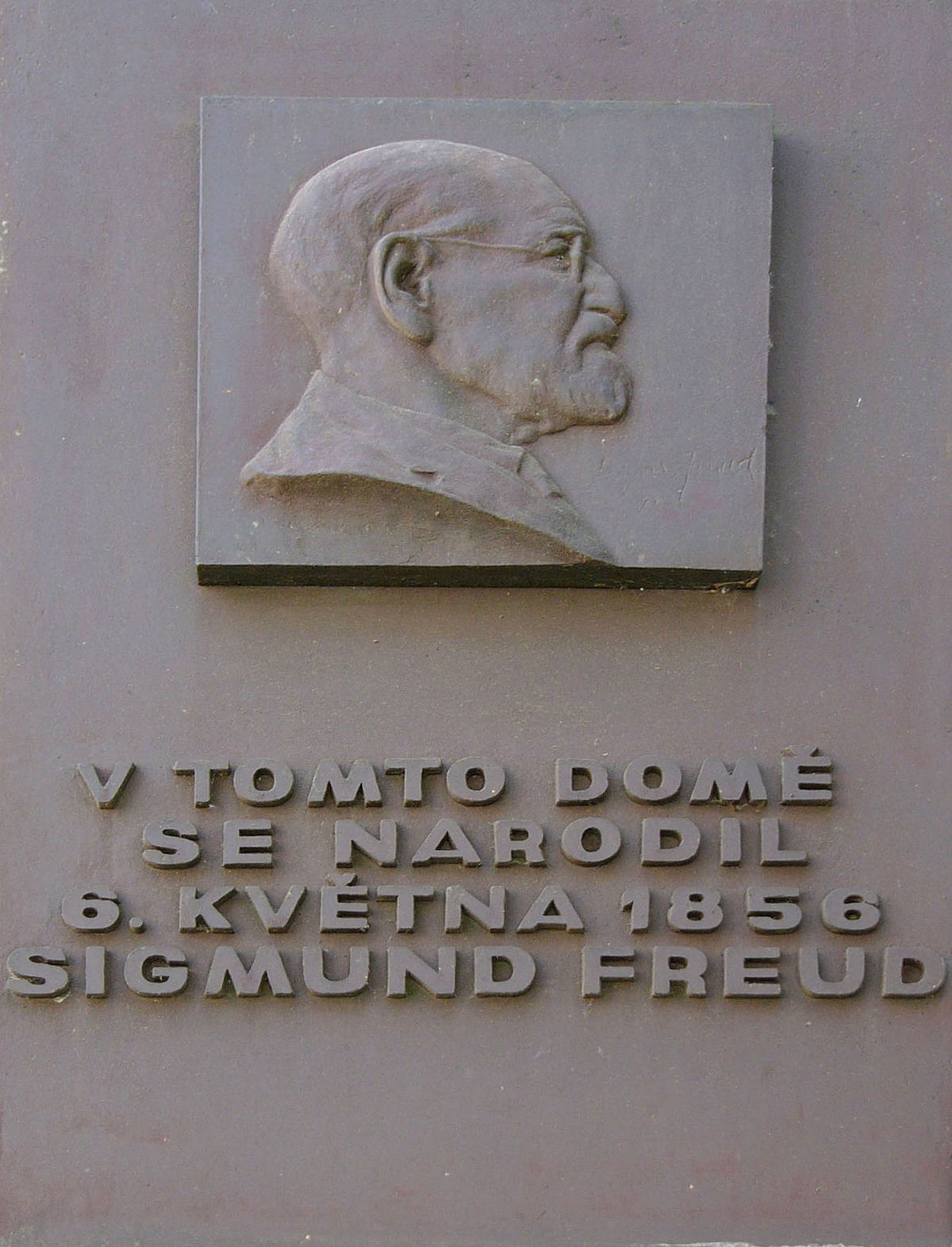

- 1856 : naissance à Freiberg en Moravie, actuelle République tchèque.

- 1860 : la famille Freud s'installe à Vienne.

- 1881 : Freud obtient son diplôme de médecine à l'université de Vienne.

- 1883 : Freud étudie le cas Anna O. porté à sa connaissance par son ami Joseph Breuer.

- 1885 : Freud se rend à Paris pour rencontrer le grand neurologue parisien Jean-Martin Charcot

- 1886 : Freud s'établit comme médecin à Vienne et épouse Martha Bernays.

- 1895 : Freud commence son auto-analyse et théorise le complexe d'Œdipe.

- 1899 : publication de L'Interprétation des rêves.

- 1905 : parution de Trois essais sur la théorie sexuelle

- 1908 : Freud et ses disciples fondent la Société viennoise de psychanalyse

- 1920 : Freud élabore la seconde topique de l'appareil psychique

- 1938 : après l'arrivé des nazis en Autriche, la famille de Sigmund Freud doit s'exiler en Angleterre.

- 1939 : Freud meurt à l'âge de 83 ans, à Maresfield Gardens, Londres.

Critiques de la théorie freudienne

Critiques internes au mouvement psychanalytique

Les principales querelles aboutissent, au cours du développement du mouvement psychanalytique, à des scissions majeures, d'abord celle d'Alfred Adler (qui fonde ensuite la psychologie individuelle), puis celle de Carl Gustav Jung (initiateur de la psychologie analytique). Si les points théoriques de désaccord sont nombreux, liés à la libido, au complexe d'Œdipe ou encore à l'importance de la sexualité dans le psychisme, les raisons sont parfois aussi liés à des conflits de personnes pour des luttes de pouvoir autour du mouvement psychanalytique. Ces controverses se situent dès les années 1907 et 1911. Nommés les « apostats » par Freud, Adler, le premier, puis Jung ensuite, s'opposent à la conception de la libido comme essentiellement d'origine sexuelle et qu'ils voient plutôt comme une « pulsion de vie » au sens large et dans une acception moniste. Freud craint par dessus tout que les dissidents ne détournent la théorie et la pratique psychanalytique. Paul-Laurent Assoun souligne en effet que tous deux disent vouloir remettre la psychanalyse dans la bonne direction, et la sauver du culte de la personnalité formé autour de Freud. La concurrence entre les diverses écoles, principalement entre le cercle viennois et l'école de Zurich de Jung, porte le coup le plus intense au jeune mouvement psychanalytique, et ce dès 1913, avec la défection de Jung.

Les autres divergences internes se rapportent par exemple à la précocité du Surmoi telle que la décrit Melanie Klein ou Donald Winnicott,. L'opposition avec Wilhelm Reich porte elle essentiellement sur des différences foncières entre la pratique de la cure telle que la pratiquait l'un et l'autre, notamment à propos de la règle d'abstinence. Le post-freudisme commence ainsi avec cette nouvelle génération de psychanalystes qui s'émancipent en partie de l'héritage freudien tout en intégrant ses apports principaux, et dont les critiques portent essentiellement sur l'interprétation des textes fondateurs ou sur les concepts clés de l'édifice épistémologique freudien.

Critiques externes

La critique de l'hagiographie de Freud, les « Freud Wars »

La plupart des controverses autour de la pertinence scientifique des conceptions psychanalytiques sont appelées les « Freud Wars », expression venant des États-Unis. Des contemporains de Freud, comme Karl Kraus et Egon Friedell, portèrent diverses critiques ; Krauss récuse l'interprétation sexuelle psychanalytique en littérature alors Friedell qualifie la psychanalyse de « pseudo-religion juive » et de « secte ». Paul Roazen publie une étude sur les rapports de Freud avec Victor Tausk qui pose la question des responsabilités de Freud et d'Helene Deutsch dans le suicide de ce brillant élève Beaucoup d'autres attaques calomnieuses ou davantage accréditées par des documents historiques existent. De nombreux documents sur la vie et l'œuvre de Freud, comme certains déposés à la Bibliothèque du Congrès à Washington, sont un certain temps restés délibérément inaccessibles et donc inexploitables. Longtemps, la plupart des ouvrages parlant de Freud se référeaient presque exclusivement à la biographie de Freud par Ernest Jones, critiquée pour des aspects hagiographiques. Après les critiques de Janet, celles du philosophe Popper, puis les nouvelles recherches historiques initiées par Henri Ellenberger et relayées par d'autres auteurs qui ont édifié des critiques souvent passionnées telles celles de Mikkel Borch-Jacobsen, Jacques Van Rillaer ou Jacques Bénesteau, ont finalement conduit à revoir l'histoire et la portée de l'œuvre de Freud.

La critique la polémique, en raison du nombre et la spécialité des intervenants, demeure un ouvrage collectif et multi-disciplinaire : Le Livre noir de la psychanalyse, corpus d'articles publié sous la direction de Catherine Meyer. La plupart des points critiques sont abordés, de la scientificité de la psychanalyse à la personnalité de Freud, en passant par la fabrication suspectée de cas psychopathologiques. Cet ouvrage a suscité une vive réaction dans divers milieux, psychiatriques, thérapeutiques et psychanalytiques, relançant ainsi des polémiques sous-jacentes. Michel Onfray a publié un livre critique sur Freud intitulé Le Crépuscule d'une idole : L'affabulation freudienne dans lequel il reproche à Freud d'avoir généralisé son cas personnel et qui reprend les habituelles critiques avec une originalité puisque sa grille interprétative est d'inspiration psychanalytique.

Critiques émanant de la sphère idéologique et politique

Avant la Révolution de 1917, la Russie est le pays où Freud est le plus traduit. Après l'arrivée au pouvoir des bolchéviks, il y eut des rapprochements entre la pensée de Freud et celle de Marx en 1920. Freud était très réservé sur le bolchévisme, et s'était notamment demandé: « que feront-ils quand ils auront tué leur dernier bourgeois ». « Mais quand Trotski, qui était très favorable à la psychanalyse, fut condamné à l'exil en 1927, la psychanalyse fut associée au trotskisme et officiellement interdite » explique Eli Zaretsky.

En 1949, Guy Leclerc publie dans L'Humanité l'article « La psychanalyse, idéologie de basse police et d'espionnage ». Dès lors, après en avoir accepté l'importance (avec le freudo-marxisme), le Parti communiste français commence sa campagne contre la psychanalyse, et plus largement contre la psychanalyse en France. En 1952, le pape Pie XII prononce un discours devant les participants du Ve Congrès international de psychothérapie et de psychologie clinique reconnaissant la psychanalyse mais en relativisant le pouvoir descriptif de ses concepts. Ainsi, si la psychanalyse décrit ce qui advient dans l'âme, elle ne peut prétendre décrire et expliquer ce qu'elle est pour autant. Ludwig Wittgenstein critique quant à lui l'herméneutique psychanalytique : « Freud a rendu un mauvais service avec ses pseudo-explications fantastiques. N’importe quel âne a maintenant ces images sous la main pour expliquer, grâce à elles, des phénomènes pathologiques ».

Cependant, Jacques Bouveresse écrit : « Que Wittgenstein ait été un admirateur de Freud n'est pas surprenant, puisque Freud possédait au plus haut point une qualité que Wittgenstein considérait comme fondamentale en philosophie, à savoir l'aptitude à proposer des analogies nouvelles et éclairantes pour la compréhension de faits qui sont à la fois familiers et énigmatiques. Ce que fait Freud consiste pour lui essentiellement à proposer d'excellentes comparaisons, comme par exemple la comparaison d'un rêve et d'un rébus. »

Critiques de la scientificité de la psychanalyse

Une partie des critiques envers Freud et la psychanalyse se porte sur la question de sa scientificité. Les critiques de Freud, à son époque et aujourd'hui, mettent en effet en cause tantôt la scientificité de sa démarche, sa méthodologie (le faible nombre de cas, l'interprétation littéraire, etc.), son aspect hautement spéculatif également, son incohérence théorique, l'absence de validation expérimentale ou d'études cliniques rigoureuses (contrôlées et reproductibles), des manipulations de données et de résultats cliniques et thérapeutiques.

Par exemple, dans La Psychanalyse à l'épreuve (1992) Adolf Grünbaum explique que Freud ne démontre rien sur le plan scientifique : « le caractère rétrospectif du test propre au cadre psychanalytique est incapable d'authentifier de manière fiable ne serait-ce que l'existence de l'expérience d'enfance rétrodictée (...), et encore moins son rôle pathogène ». Bien que critique envers la psychanalyse, Grünbaum s'oppose par ailleurs à un autre détracteur des travaux de Freud : Karl Popper. Le critère de sa falsifiabilité (sa « réfutabilité » en d'autres termes) occupe l'essentiel de leur débat. Contrairement à Popper qui regarde la psychanalyse comme pseudo-scientifique et donc non-réfutable, Grünbaum pense que certaines assertions psychanalytiques peuvent être testées comme par exemple le lien supposé par Freud entre paranoïa et homosexualité. A l'opposé, il existe des tentatives de rapprochements entre neurosciences et théories freudiennes, notamment celles de François Ansermet et Pierre Magistretti, celle de G. William Domhoff ou du psychiatre Eric Kandel qui pense que neurosciences et psychanalyse peuvent s'éclairer mutuellement, sont souvent attaquées comme des théories ne reposant que sur des intuitions. La majorité des spécialistes refusent par conséquent à la psychanalyse son statut de discipline scientifique. Récemment, les travaux de Lionel Naccache sur les phénomènes d'amorçage sémantique inconscient ont démontré l'existence d'un inconscient cognitif qui ne saurait être assimilé à l'inconscient freudien. La théorie freudienne du rêve centrée sur la satisfaction hallucinatoire du désir dissimulé grâce aux mécanismes de déplacement, condensation et dramatisation a aussi été critiquée. Enfin, l'idée selon laquelle l'association libre permet d'accéder au contenu latent du rêve s'est vue infirmée par des travaux expérimentaux qui ont conclu au caractère arbitraire de cette méthode.