Sélénographie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Cartes historiques de la Lune

La liste qui suit présente les principaux atlas et cartes de la Lune, par ordre chronologique de publication.

- Michel van Langren, carte gravée, 1645.

- Johannes Hevelius, Selenographia, 1647.

- Giovanni Riccioli et Francesco Grimaldi, Almagestum Novum, 1651.

- Giovanni Domenico Cassini, carte gravée, 1679 (rééditée en 1787).

- Tobias Mayer, carte gravée, 1749, publiée en 1775.

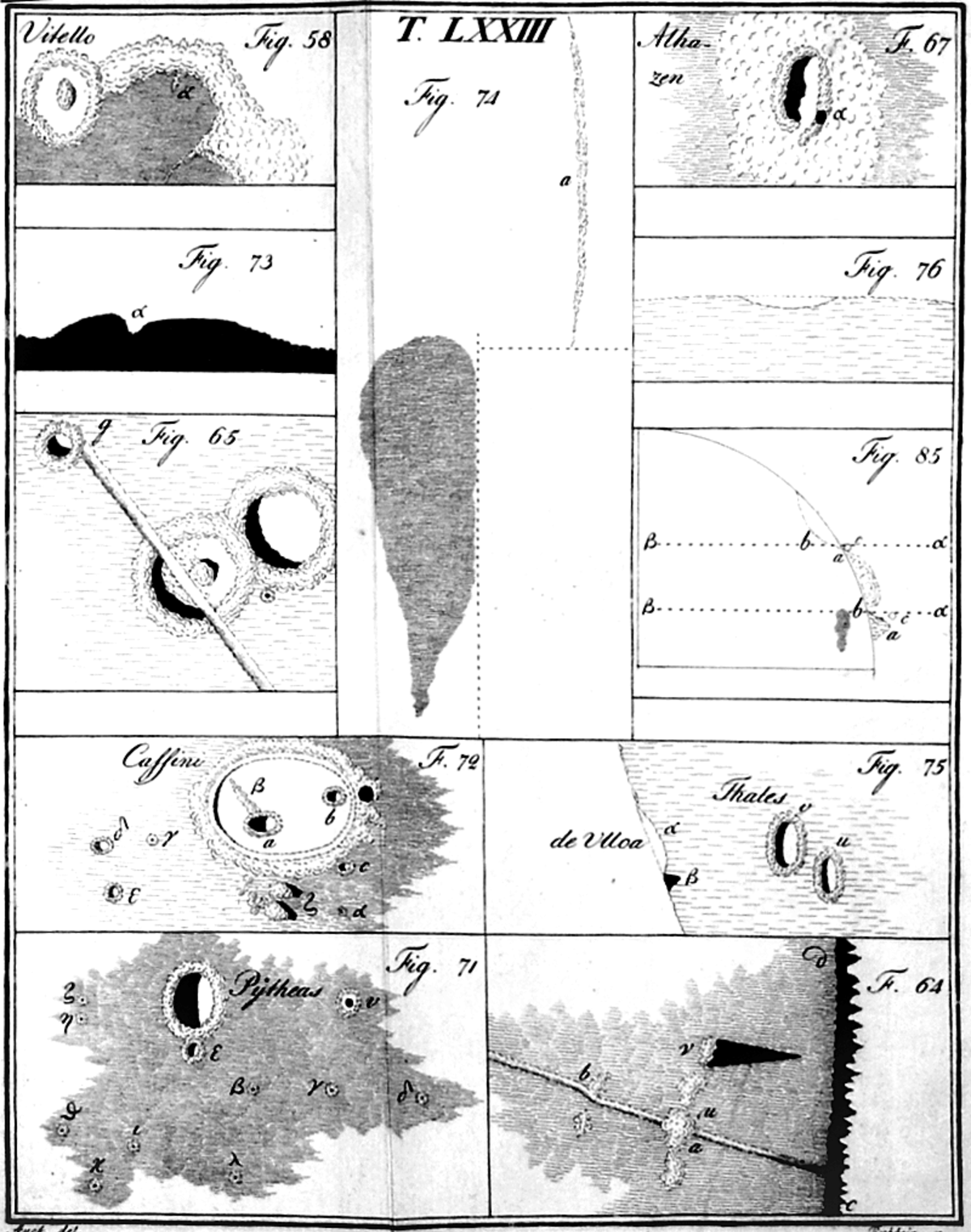

- Johann Hieronymus Schröter, Selenotopografisches Fragmenten, 1er volume 1791, 2e volume 1802.

- John Russell, images gravées, 1805.

- Wilhelm Lohrmann, Topographie der sichtbaren Mondoberflaeche, Leipzig, 1824.

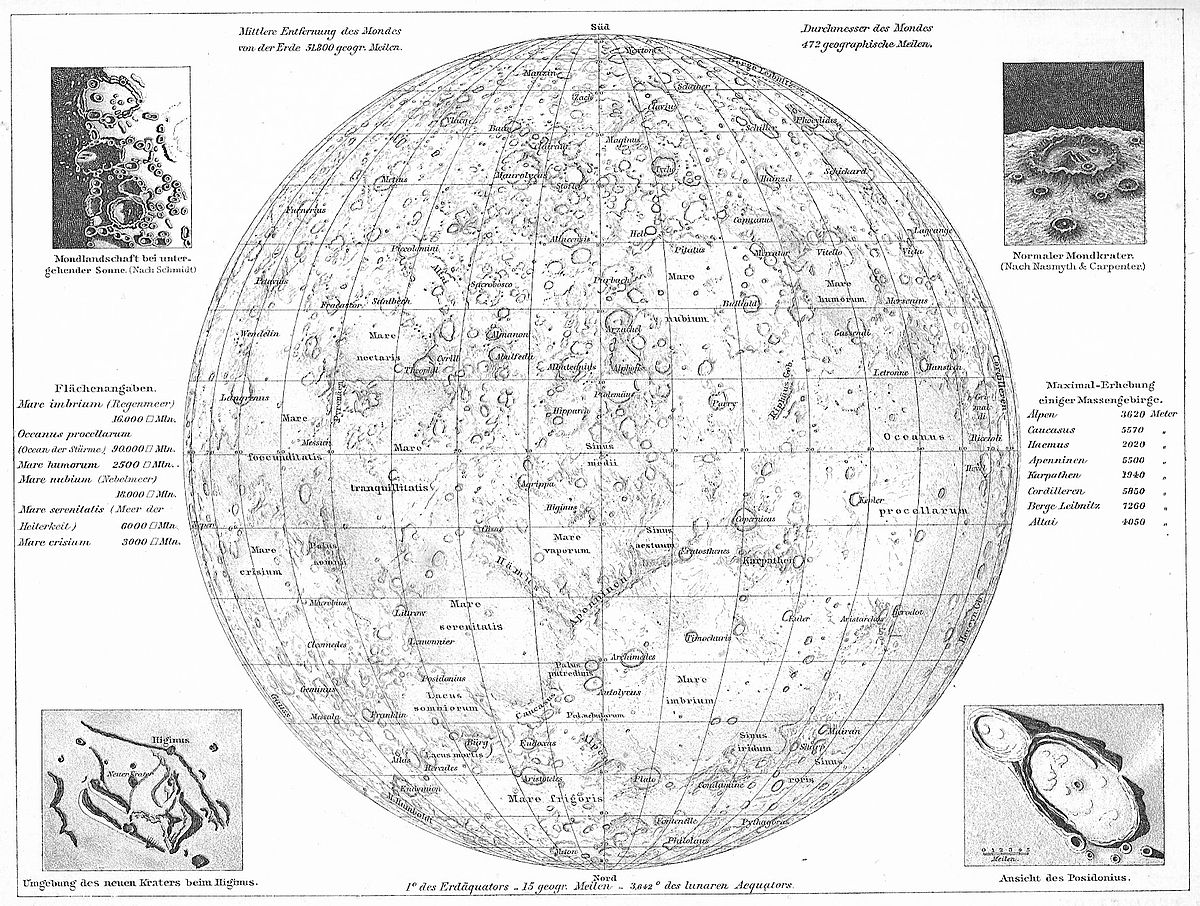

- Wilhelm Beer et Johann Heinrich Mädler, Mappa Selenographica totam Lunae hemisphaeram visibilem complectens, Berlin, 1834-36.

- Edmund Neison, The Moon, Londres, 1876.

- Julius Schmidt, Charte der Gebirge des Mondes, Berlin, 1878.

- Thomas Gwyn Elger, The Moon, Londres, 1895.

- Johann Krieger, Mond-Atlas, 1898. Deux volumes supplémentaires furent publiés en 1912, après la mort de Krieger, par l'Académie des Sciences de Vienne.

- Walter Goodacre, Map of the Moon, Londres, 1910.

- Mary Adela Blagg et Karl Müller, Named Lunar Formations, 2 volumes, Londres, 1935.

- Philipp Fauth, Unser Mond, Brême, 1936.

- Hugh P. Wilkins, 300-inch Moon map, 1951.

- Gerard Kuiper et al, Photographic Lunar Atlas, Chicago, 1960.

- Ewen A. Whitaker et al., Rectified Lunar Atlas, Tucson, 1963.

- Hermann Fauth et Philipp Fauth (à titre posthume), Mondatlas, 1964.

- Gerard Kuiper et al., System of Lunar Craters, 1966.

- Yu I. Efremov et al., Atlas Obratnoi Storony Luny, Moscou, 1967–1975.

- NASA, Lunar Topographic Orthophotomaps, 1978.

Cartographie et toponymie de la Lune

Les premières tentatives sérieuses pour nommer les caractéristiques de la Lune vue au travers d'un télescope ont été faites par Michel van Langren en 1645. La carte qu'il dressa est considérée comme la première véritable carte de la Lune : elle en montre les divers cratères, mers, chaînes de montagnes et sommets. Il donna à nombre de ces caractéristiques un nom ayant une connotation catholique : noms de rois et reines catholiques de l'époque pour les cratères, noms de saints catholiques pour les caps et les promontoires. Il donna aux mers des noms latins de mers et d'océans. Enfin, il donna aux cratères mineurs des noms d'astronomes, de mathématiciens et d'autres savants célèbres du passé ou de son époque.

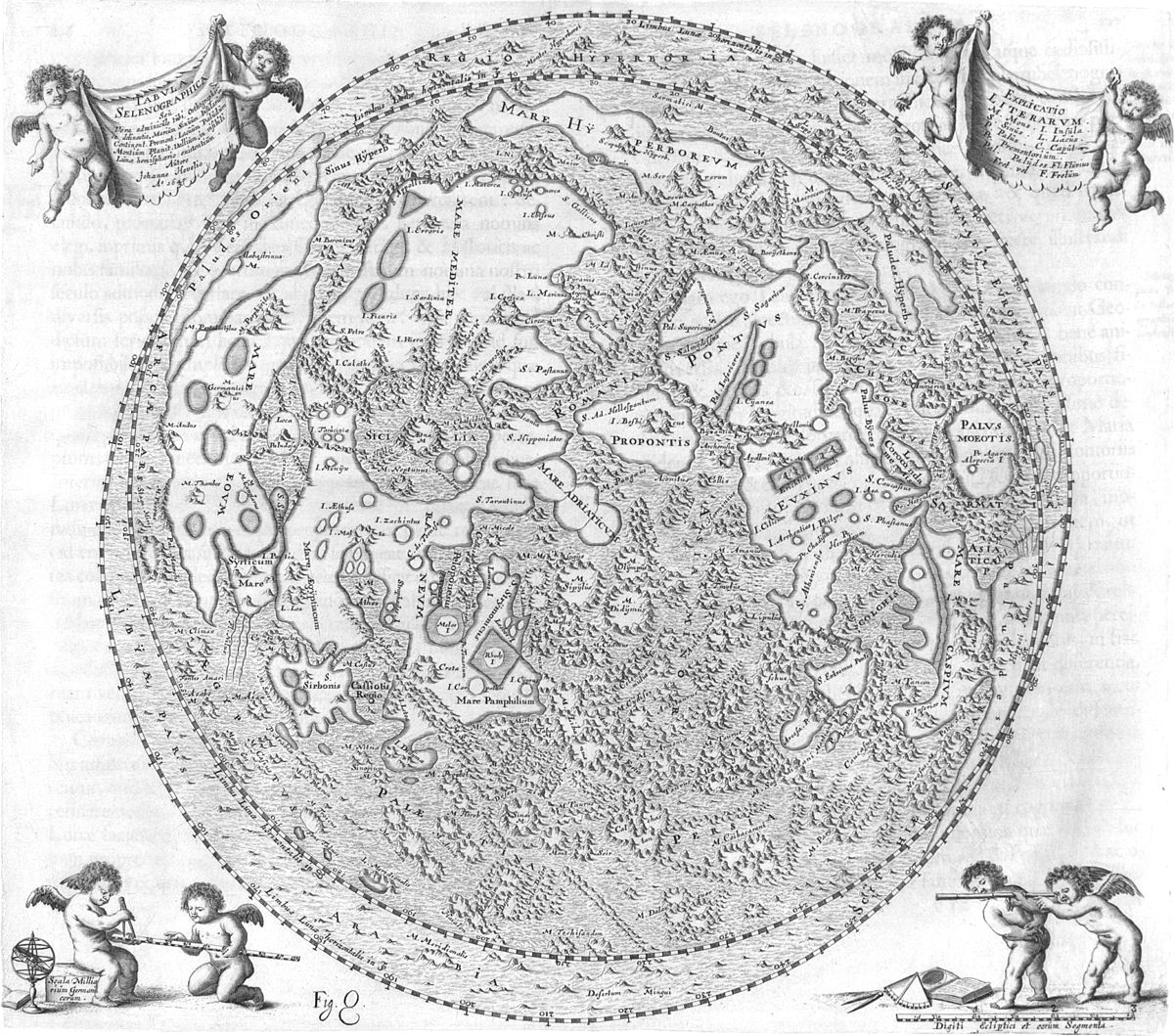

In 1647, Johannes Hevelius publia une œuvre rivale intitulée Selenographia, qui fut le premier atlas lunaire. Hevelius ignora la nomenclature de Van Langren, et adopta des noms de caractéristiques de la Terre. Ces dernières étaient cartographiées d'une façon correspondant à leur position sur la Terre, en particulier en relation avec le monde ancien tel que le connaissaient les civilisations romaine et grecque antiques. L'œuvre de Hevelius eut une grande influence sur les astronomes européens de cette époque, et la Selenographia fut l'œuvre de référence pendant un siècle.

Le système moderne de nomenclature lunaire fut conçu par Giovanni Riccioli, un prêtre et savant jésuite vivant au nord de l'Italie. Son écrit Almagestum Novum fut publié en 1651 comme défense des vues catholiques durant la Contre-Réforme. Il y argumentait en particulier contre les vues de Galilée, de Kepler et de Copernic en faveur d'un modèle héliocentrique de l'univers, avec des orbites planétaires elliptiques. Almagestum Novum contient des données de référence sur les connaissances scientifiques de l'époque, et fut après sa publication largement utilisée par les professeurs jésuites. Mais le seul aspect significatif de l'œuvre à survivre de nos jours est le système de nomenclature lunaire de Riccioli.

Les illustrations de la Lune, dans l'Almagestum Novum, furent dessinées par un autre professeur jésuite, du nom de Francesco Grimaldi. La nomenclature était basée sur une subdivision de la surface lunaire visible en octants, numérotés en chiffre romains de I à VIII. L'octant I formait la section nord-ouest, et la numérotation continuait dans le sens des aiguilles d'une montre, alignée sur les points cardinaux. Ainsi, par exemple, l'octant VI était au sud, et incluait les cratères Clavius et Tycho.

Pour donner les noms, Riccioli eut une approche double, l'une pour les grands traits des terres et des mers, l'autre pour les cratères. Pour les terres et les mers, il utilisa, en latin, les noms de divers effets et conditions météorologiques attribués à la Lune au fil des temps passés :

- Pour les mers, il y avait les mers des Crises (Mare Crisium), de la Sérénité (Mare Serenitatis), de la Fertilité (Mare Fecunditatis) ; il y avait aussi les mers de la Pluie (Mare Imbrium), des Nuages (Mare Nubium) ou du Froid (Mare Frigoris).

- pour les aires continentales entre les mers, Riccoli utilisa des noms comparables mais opposés à ceux donnés aux mers. Ainsi, il y avait les terres de la Stérilité (Terra Sterilitatis), de la Chaleur (Terra Caloris), et de la Vie (Terra Vitae). Ces derniers noms ne sont plus usités aujourd'hui.

Nombre des cratères furent nommés en fonction de regroupements liés à l'octant dans lequel ils se trouvent. Dans les octants I, II et III, l'on trouve essentiellement des noms de la Grèce antique, tels que Platon, Atlas ou Archimède. Dans les octants situés au milieu (IV, V et VI), ce sont des noms de l'ancien Empire romain, tels que Jules César ou Tacite. Les cratères situés dans les octants de la partie inférieure de la carte portent des noms de savants, d'écrivains et de philosophes de l'Europe médiévale et de l'Arabie.

Les parties extérieures des octants V, VI, VII, et la totalité de l'octant VIII furent voués à des contemporains de Riccioli. Des caractéristiques de l'octant VIII furent aussi nommés en l'honneur de Copernic, de Kepler et de Galilée - ce "bannissement" de ces derniers loin des "anciens" était un geste politique envers l'Église catholique. Un certain nombre de cratères, autour de la Mare Nectaris, reçurent le nom de saints de l'Église catholique, suivant ainsi la tradition de Van Langren. Les saints choisis avaient cependant tous un rapport avec un aspect ou un autre de l'astronomie. Les cartes ultérieures supprimèrent le "St" du nom de ces cratères.

Le système de nomenclature de Riccioli fut très largement adopté après la publication de son Almagestum Novum, et nombre des noms sont encore couramment utilisés de nos jours. Le système était global d'un point de vue scientifique, et fut considéré comme poétique et élégant : il plut grandement aux penseurs de l'époque. Il pouvait aussi être facilement étendu, de nouveaux noms pouvant être ajoutés en suivant la même méthode. Il en vint donc à remplacer les nomenclatures de Van Langren et d'Hevelius.

Par la suite, des astronomes et cartographes de la Lune enrichirent la nomenclature en nommant de nouvelles caractéristiques. Parmi ces contributeurs, Johann Schröter est à remarquer : il publia en 1791 Selenotopografisches Fragmenten, une carte très détaillée de la Lune. L'adoption par Schröter de la nomenclature de Riccioli, déjà souvent utilisée, en fit de facto le système standard de nomenclature lunaire. Ce système de nomenclature de Riccioli fut désigné comme standard de la nomenclature lunaire par un vote de l'Union astronomique internationale (IAU) en 1935, donnant formellement un nom à 600 caractéristiques de la Lune.

Le système fut étendu et mis à jour par l'IAU durant les années 1960, les nouvelles désignations étant limitées aux noms de scientifiques décédés. Après la photographie de la face cachée de la Lune par des sondes soviétiques, nombre des caractéristiques nouvellement découvertes sur la Lune furent nommées avec des noms de scientifiques et d'ingénieurs soviétiques. Par la suite, tous les noms furent donnés par l'IAU, avec quelques noms attribués à des personnalités vivantes, comme les astronautes du programme Apollo.

Cratères satellites

Un cratère satellite est un petit cratère situé à proximité d'un cratère principal. Le premier système de nomenclature pour l'identification des cratères satellites a été mis au point par Johann Mädler. Dans ce système, les cratères qui entourent un cratère principal étaient identifiés à l'aide d'une lettre. Ces cratères annexes étaient généralement plus petits que le cratère principal, mais il y avait quelques exceptions. Les lettres attribuées aux cratères satellites allaient de A à Z, à l'exception de I (la grande majorité des cratères portant des noms masculins, les cratères principaux étaient nommés cratères « patronymiques »).

L'attribution des lettres aux cratères satellites était à l'origine quelque peu laissée au hasard, et en général elles étaient attribuées en fonction de leur taille plutôt qu'en fonction de leur position. Dans de nombreux cas, la détermination de la taille semble être faite au hasard parce qu'elle dépend de l'angle des rayons du soleil au moment de l'observation, angle qui varie au cours de la journée lunaire.

Dans un certain nombre de cas, le cratère satellite est plus proche d'un cratère principal autre que celui auquel il est rattaché. Pour identifier le cratère patronymique sur la carte, Mädler plaçait la lettre entre le cratère patronyme et le cratère satellite. Ceci avait aussi l'avantage de permettre d'omettre le nom des cratères principaux lorsque l'on traitait des cratères satellites.

Au fil des années, des observateurs de la Lune ont donné un nouveau nom à nombre des cratères satellites. Le processus d'attribution des noms a été pris en charge par l'IAU en 1919. La commission de nommage de ces cratères a formellement adopté la convention de l'utilisation de lettres capitales pour identifier les cratères et les vallées satellites.

Quand des cartes de la face cachée de la Lune ont été disponibles, en 1966, Ewen A. Whitaker a attribué des noms à des caractéristiques satellites en se basant sur l'angle de leur position par rapport au cratère principal. La lettre 'Z' était attribuée au cratère satellite situé au nord du cratère principal. Le cercle de 360° autour du cratère était ensuite divisé en 24 parties et, à chacune de ces parties, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, était attribuée une lettre, à partir de A et en omettant les lettres I et O. Ainsi, un cratère satellite situé au sud du cratère principal se voyait attribuer la lettre 'M'.