Saturn V - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Mission Skylab

En 1968, le programme d’application Apollo fut créé afin d’étudier les missions scientifiques qui pouvaient être réalisés avec le surplus d’équipements du programme Apollo. La plus grande partie des réflexions tournait autour de l’idée d’une station spatiale, qui donna finalement naissance au programme Skylab. Le lancement de Skylab, faisant appel à Saturn INT-21, un lanceur à deux étages dérivés de Saturn V, fut le seul lancement de Saturn V non directement lié au programme Apollo de premier homme sur la Lune.

À l’origine, il était prévu de suivre le concept dit de l’atelier « humide », avec un étage de fusée utilisé pour le lancement en orbite, puis, une fois vide, reconverti en station spatiale par des aménagements réalisés en orbite. Mais ce concept fut abandonné au profit du concept de l’atelier « sec » ; un étage S-IVB du lanceur Saturn 1B transformé au sol en la station spatiale Skylab puis lancé par une Saturn V. Un système de rechange (parfois nommé Skylab B), qui fut construit à partir d’un troisième étage de Saturn V, est aujourd’hui exposé au National Air and Space Museum.

Trois équipages ont occupé Skylab du 25 mai 1973 jusqu’au 8 février 1974. Skylab resta en orbite jusqu'en mai 1979.

On espérait à l’origine que Skylab resterait suffisamment longtemps en orbite pour être visité par la navette spatiale américaine pendant ses tout premiers vols. La navette aurait pu remonter l’orbite de Skylab, et lui permettre d’être utilisée comme une base pour de futures stations spatiales. Cependant, la navette ne vola pas avant 1981 et, rétrospectivement, on a pris conscience que Skylab n’aurait de toute façon pas été d’une grande utilité, n’étant pas conçue pour être réapprovisionnée ou ravitaillée.

Séquences de lancement pour les missions lunaires

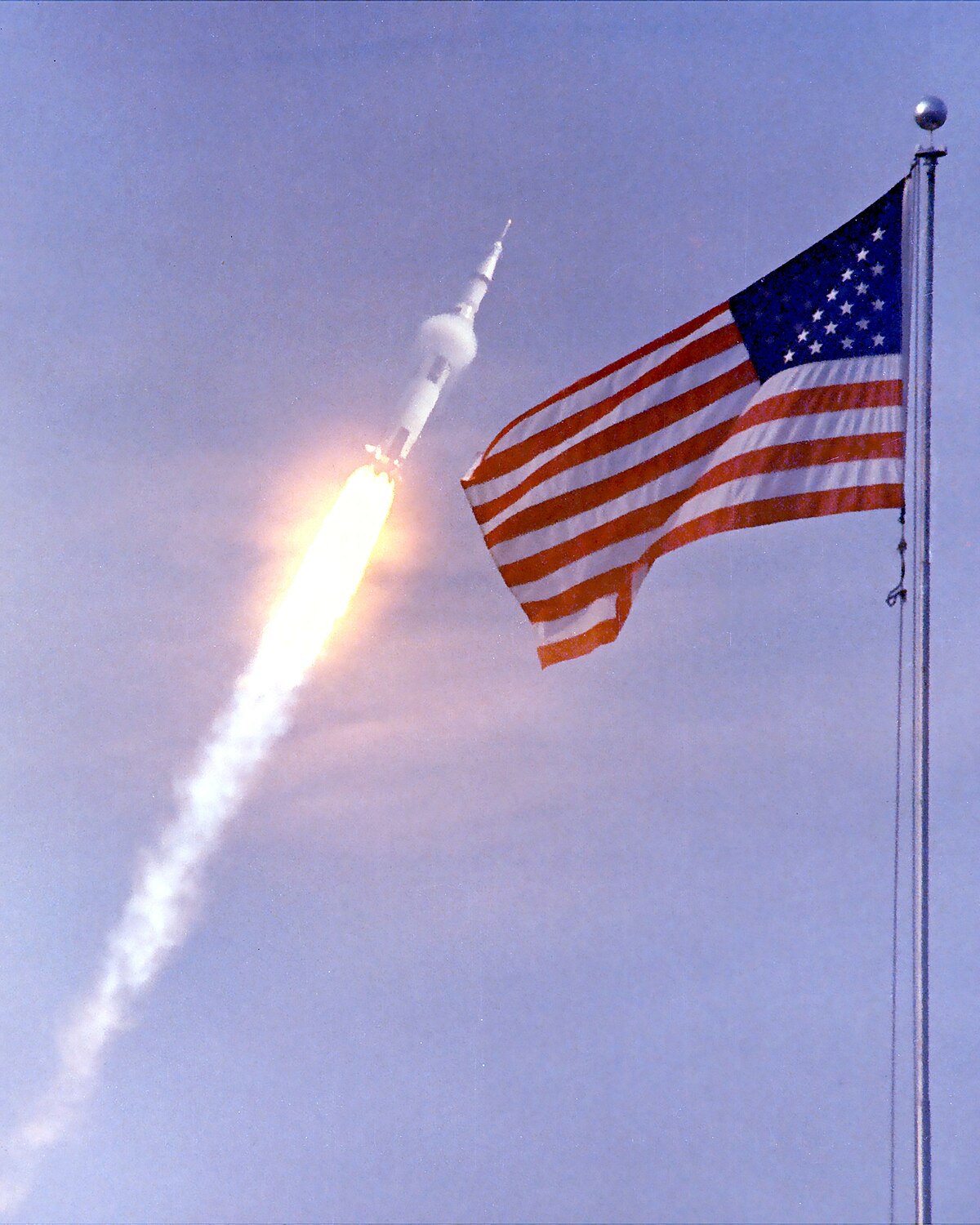

La fusée Saturn V transporta les astronautes du programme Apollo jusqu’à la Lune. Tous les lancements eurent lieu depuis le complexe de lancement 39 au centre Spatial John F. Kennedy. Après que la fusée avait traversé les rampes de lancement, le contrôle de mission était transféré au centre de contrôle Johnson à Houston au Texas.

Une mission type utilisait la fusée pour un total d’environ vingt minutes. Bien qu’Apollo 6 et Apollo 13 connurent des pannes moteurs, les ordinateurs de bord furent capables de compenser en laissant fonctionner les moteurs restants plus longtemps, et aucun des lancements Apollo ne se termina par une perte de la charge utile.

Séquence du S-IC

Le premier étage fonctionnait pendant 2 minutes et 30 secondes, hissant la fusée à une altitude de 61 km avec une vitesse de 8 600 km/h après avoir brûlé 2 000 t d’ergols.

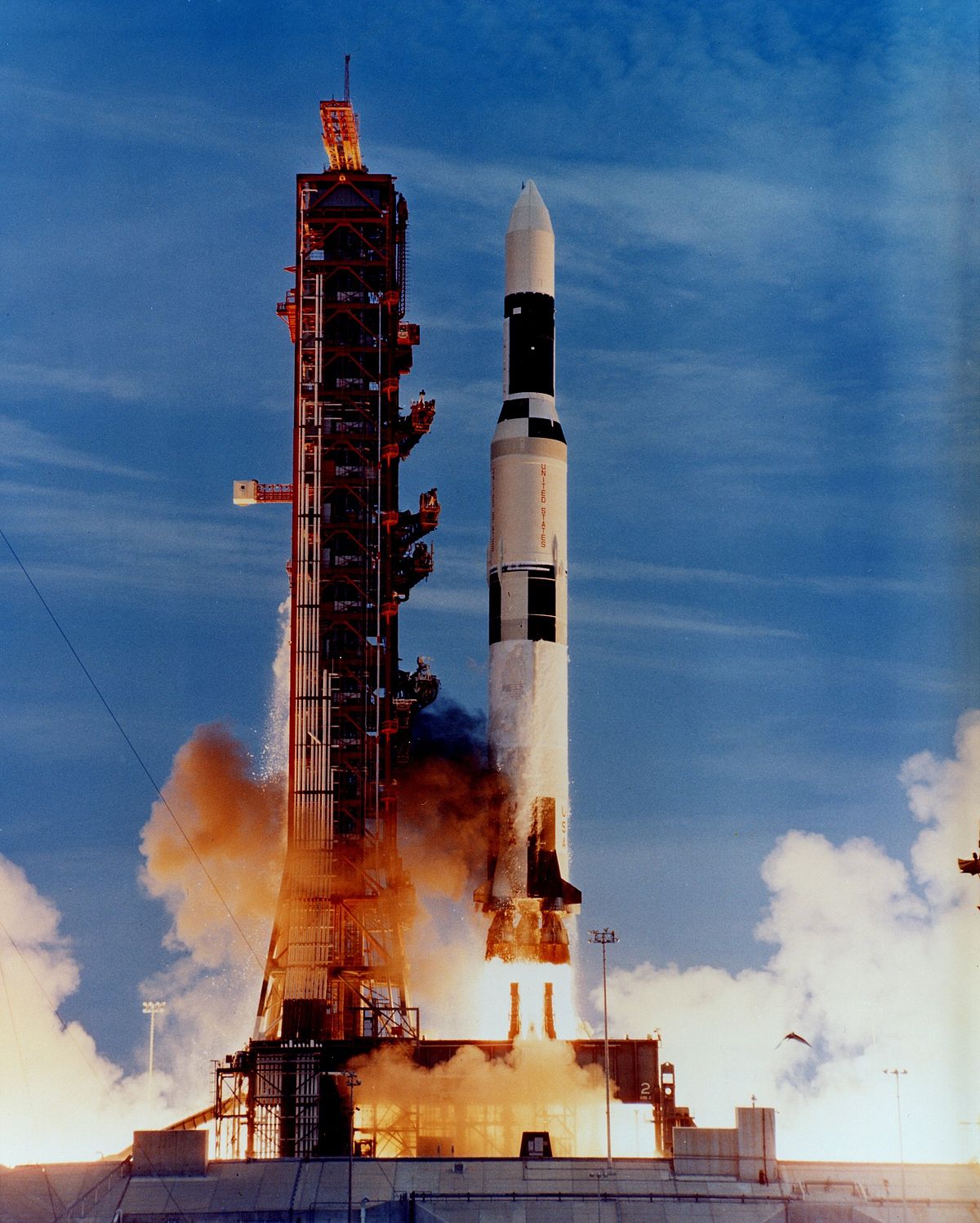

À 8,9 s avant le lancement, la séquence d’allumage du 1er étage démarrait. Le moteur central s’allumait en premier, suivi par les deux paires de moteurs symétriques avec un décalage de 300 ms pour réduire les efforts mécaniques sur la fusée. Une fois que l’atteinte de la poussée maximale était confirmée par les ordinateurs de bord, la fusée était « relâchée en douceur » en deux étapes : les bras qui maintenaient la fusée se déverrouillaient pour la libérer puis, alors que le lanceur commençait à accélérer verticalement, des fixations métalliques accrochées à travers des fentes dans la fusée se déformaient progressivement jusqu’à relâcher complètement le lanceur. Cette dernière opération durait une demi-seconde. À partir de ce moment, aucun retour en arrière n’était possible ; si un moteur avait un fonctionnement défectueux, la fusée ne pouvait plus être récupérée sur le pas de tir.

Il fallait environ 12 secondes à la fusée pour s’éloigner de la tour de lancement. Une fois qu’elle l’avait dépassée, elle réalisait un mouvement de pivotement pour s’éloigner convenablement de la zone de tir, pour prévenir les cas de vents contraires ou de panne moteur.

À une altitude de 130 mètres, la fusée commençait à prendre du roulis et à basculer pour avoir le bon azimut. Du lancement jusqu’à la seconde 38 après l’allumage du second étage, Saturn V utilisait un programme préenregistré pour la consigne de l’angle d’assiette. La consigne tenait compte des vents dominants généralement mesurés pendant le mois correspondant au lancement.

Par précaution, les quatre moteurs périphériques étaient inclinés vers l’extérieur, de façon à ce que si un moteur vînt à s’arrêter, la poussée des moteurs restants fût dirigée vers le centre de gravité de la fusée. Saturn V accélérait rapidement, atteignant la vitesse de 500 m/s à 2 km d’altitude. La priorité de la phase préliminaire du vol était de prendre de l’altitude, le critère de vitesse venant plus tard.

Après environ 80 secondes, la fusée atteignait le point de pression dynamique maximale, connue sous le nom de Max Q. La pression dynamique sur une fusée est proportionnelle à la densité de l’air autour de la fusée et au carré de la vitesse. Bien que la vitesse de la fusée augmente avec l’altitude, la densité de l’air, elle, décroît.

À 135,5 secondes, le moteur central s’éteignait pour réduire les contraintes structurelles sur la fusée dues à l’accélération. Cette opération était imposée par le fait que la fusée s’allégeait au fur et à mesure de la consommation des ergols. Il n’y avait pas de moyens plus simples d’arriver à ce résultat, étant donné que la poussée du moteur F-1 n’était pas contrôlable. 600 millisecondes après l’extinction du moteur, le premier étage se séparait avec l’aide de huit petits moteurs à poudre. Juste avant que ne soit largué le premier étage, l’équipage subissait sa plus forte accélération, 4 g (soit 39 m/s²). Ceci se passait à une altitude d’environ 62 km.

Après séparation, le premier étage continuait sa trajectoire jusqu’à une altitude de 110 km. En effet, les moteurs périphériques continuaient à fonctionner jusqu’à ce que les capteurs dans les systèmes d’aspirations ne mesurent l’épuisement d’un des deux ergols. Puis le premier étage retombait dans l’océan Atlantique à environ 560 km du pas de tir.

Séquence du S-II

Après la séquence de fonctionnement du S-IC, l’étage S-II prenait le relais et, en 6 minutes, propulsait la fusée à une altitude de 185 km et à une vitesse de 24 600 km/h, valeur proche de la vitesse orbitale.

Le second étage suivait une procédure d’allumage en deux temps, qui a varié pendant les différents lancements de Saturn V. Pour les deux premières missions inhabitées de la fusée, le premier temps consistait en l’allumage pendant 4 secondes de huit moteurs d'appoint à poudre, de façon à réaccélérer le lanceur. Puis les cinq moteurs J-2 rentraient en fonctionnement. Pour les sept premières missions Apollo habitées, seuls quatre moteurs d'appoint étaient utilisés. Pour les quatre derniers lancements de Saturn, les quatre moteurs inutilisés furent même retirés.

Le deuxième temps de la procédure consistait en la séparation de la jupe inter-étage, environ 30 secondes après le largage du premier étage. Cette manœuvre de séparation demandait une grande précision, car il ne fallait pas que l’inter-étage touche les moteurs, sachant qu’il passait à seulement un mètre d’eux. Au même moment que l’inter-étage se séparait, le système de sauvetage était largué. Ce système était prévu en cas de défaillance de la fusée pendant la phase de lancement.

Environ 38 secondes après l’allumage du second étage, le système de guidage de Saturn V passait d’une consigne préenregistrée pour l’assiette de vol à un système de guidage en boucle, contrôlé par les instruments de la case à équipement, tels qu’accéléromètres et instrument de mesure de l’altitude. Si les ordinateurs de bord emmenaient la fusée hors des limites des trajectoires acceptables, l’équipage pouvait soit annuler la mission soit prendre le contrôle du lanceur en utilisant un des manches rotatifs de pilotage situés dans la capsule.

Environ 90 secondes avant la séparation du deuxième étage, le moteur central s’éteignait pour réduire les oscillations longitudinales connues sous le nom de « effet pogo ». Un système d’élimination de l’effet pogo fut mis en place à partir d’Apollo 14, mais le moteur central était toujours éteint en avance. À peu près au même moment, le débit de LOX diminuait, modifiant le ratio de mélange des deux ergols, et assurant qu’il restait aussi peu d’ergols que possible dans les réservoirs à la fin de la séquence de vol du second étage. Cette opération était réalisée pour une certaine valeur de ΔV.

Il y avait cinq capteurs au fond de chaque réservoir du S-II. Une fois que deux d’entre eux étaient découverts, les systèmes de contrôle de Saturn V initiaient la séquence de changement d’étage. Une seconde après l’extinction du deuxième étage, ce dernier se séparait et un dixième de seconde plus tard le troisième étage s’allumait. Des rétrofusées à poudre montées sur l’inter-étage au sommet du deuxième étage se mettaient en marche pour aider le second étage vide à s’éloigner du reste du lanceur. L’étage S-II retombait environ à 4 200 km du site de lancement.

Séquence du S-IVB

Le troisième étage fonctionnait pendant les 2,5 minutes suivantes.

Contrairement à la précédente séparation d’étages, il n’y avait pas d’opération spécifique de séparation pour l’inter-étage. L’inter-étage entre les second et troisième étages restait attaché au second étage (bien qu’il fût construit comme une composante du troisième étage).

10 minutes et 30 secondes après le décollage, Saturn V était à 164 km d’altitude et à 1 700 km de distance au sol du site de lancement. Quelques instants plus tard, après des manœuvres de mise en orbite, le lanceur était sur une orbite terrestre de 180 km sur 165 km. C’était assez bas pour une orbite terrestre et la trajectoire ne serait pas restée stable à cause des frottements avec les hautes couches de l’atmosphère. Pour les deux missions de mise en orbite terrestre, Apollo 9 et Skylab, l’orbite d’injection était plus élevée.

Une fois sur cette orbite dite « parking », le S-IVB et le vaisseau spatial, restés attachés, réalisaient deux tours et demi autour de la Terre pendant que les astronautes examinaient le vaisseau et le reste de la fusée pour s’assurer que tout était en parfait état de marche et préparer le vaisseau pour la manœuvre d’injection « translunaire » (TLI).

La manœuvre TLI intervenait environ 2 heures et demie après le lancement, quand le troisième étage se rallumait pour propulser le vaisseau spatial vers la Lune. Le deuxième fonctionnement du S-IVB durait 6 minutes amenant le vaisseau à une vitesse supérieure à 10 km/s, suffisante pour s’échapper de l’attraction de la Terre.

Quelques heures après la manœuvre TLI, le module de commande et de service Apollo (CSM) se séparait du troisième étage, pivotait de 180 degrés, puis s’arrimait au module lunaire (LEM) qui était situé sous le CSM pendant la phase de lancement. Pour finir, le CSM et le LEM se détachaient du troisième étage.

S’il était resté sur la même trajectoire que le vaisseau Apollo, le troisième étage aurait pu présenter un danger pour la suite de la mission. Pour éviter cela, les ergols restants dans les réservoirs étaient évacués du moteur, ce qui changeait sa trajectoire. À partir d’Apollo 13, les contrôleurs dirigeaient le troisième étage vers la Lune. Des sismographes déposés sur la Lune par de précédentes missions détectaient les impacts, et les données enregistrées ont contribué à étudier la composition intérieure de la Lune. Avant Apollo 13 (sauf Apollo 9 et Apollo 12), les troisièmes étages étaient placés sur une trajectoire passant à proximité de la Lune qui les renvoyaient vers une orbite solaire. Apollo 9 quant à lui fut dirigé directement vers une orbite solaire.

L’étage S-IVB d’Apollo 12 connut un destin tout différent. Le 3 septembre 2002, Bill Yeung découvrit un astéroïde suspect à qui il donna le nom provisoire de J002E3. Il se révéla être en orbite autour de la Terre, et il fut rapidement découvert par analyse spectrale qu’il était couvert d’une peinture blanche de dioxyde de titane, la même que celle utilisée pour Saturn V. Les contrôleurs de mission avaient prévus d’envoyer le S-IVB d’Apollo 12 en orbite solaire mais l’allumage moteur après la séparation du vaisseau Apollo dura trop longtemps et le troisième étage passa trop près de la Lune et finit sur une orbite à peine stable autour de la Terre et de la Lune. On pense qu’en 1971, suite à une série de perturbations gravitationnelles, le S-IVB se plaça sur une orbite solaire puis revint sur une orbite terrestre 31 ans plus tard. En juin 2003, ce troisième étage quitta l’orbite terrestre.