Satellite artificiel - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les différents types d'orbite des satellites artificiels terrestres

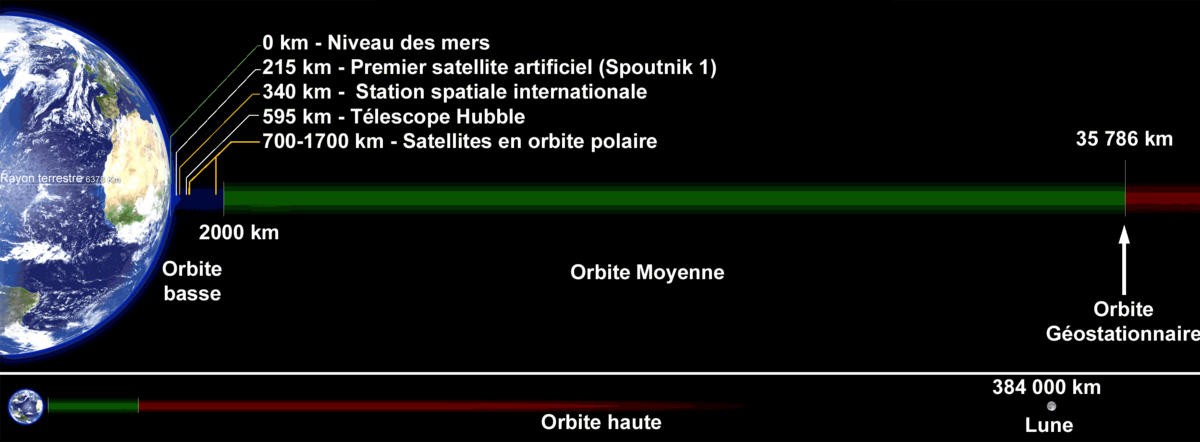

Les orbites des satellites terrestres peuvent avoir de nombreuses formes et orientations : certaines sont circulaires ou au contraire en forme d'ellipse très allongée. Elles peuvent se situer à basse altitude juste au-dessus de l'atmosphère terrestre (250 km) ou dépasser 30 000 km. L'orbite d'un satellite artificiel est choisie pour répondre au mieux aux besoins de la mission. La plupart des satellites utilisent un des quatre types d'orbite suivants :

- l’orbite géostationnaire (ou de Clarke) est une orbite circulaire située dans le plan de l'équateur à une altitude de 35 786 km du sol (le rayon de l'orbite est donc de 42 164 km). À cette altitude la période de révolution du satellite correspond exactement à la période de rotation de la Terre, soit 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. Vu de la Terre, un satellite géostationnaire semble immobile dans le ciel : c’est l’orbite parfaite pour les satellites de télécommunications et pour certains satellites d’observation (météo) qui doivent couvrir une zone fixe. Trois satellites géostationnaires suffisent pour l'ensemble de la surface du globe terrestre. La mise à poste d'un satellite géostationnaire nécessite, du fait de l'altitude, un lanceur puissant. Pour les télécommunications la distance franchie par un signal transitant par ce type de satellite crée un délai perceptible par un usager. Les satellites de télécommunications qui ne suivent pas ce type d'orbite sont appelés satellites à défilement ;

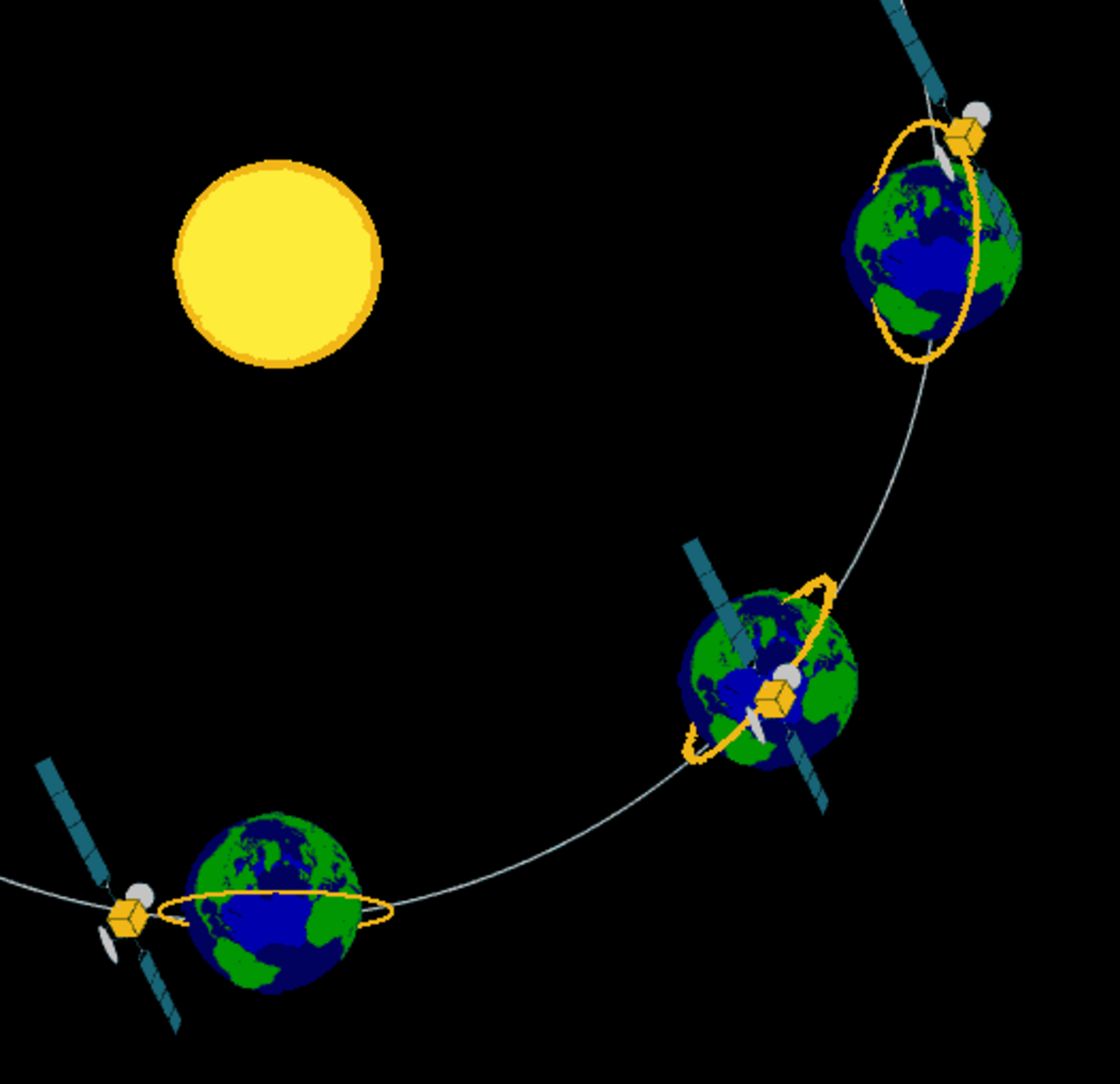

- l’orbite polaire est une orbite circulaire basse (par convention entre 300 et 1 000 km d’altitude) dont l'inclinaison, proche de 90°, la fait passer au-dessus ou près des pôles. Un satellite situé sur une orbite polaire passe régulièrement au-dessus de tous les points de la surface grâce à la rotation de la Terre. Les orbites polaires sont généralement des orbites héliosynchrones : ce type d'orbite conserve un angle constant avec la direction Terre-Soleil c'est-à-dire que le plan d'orbite tourne de 360° par an. Les orbites héliosynchrones permettent de passer toujours à la même heure solaire locale au-dessus d'un lieu donné : l'éclairage identique des prises de photo du lieu permet de faire ressortir les changements. Cette caractéristique en fait une orbite idéale pour des satellites d’observation de la Terre. La rotation du plan d'orbite se fait naturellement en utilisant les perturbations de l'orbite générées par l'aplatissement du globe terrestre. L'orbite midi/minuit est un cas particulier d'orbite héliosynchrone où l'heure solaire fixe de passage est aux environs de midi ou minuit pour les longitudes équatoriales. L'orbite crépusculaire, d'une manière similaire, est une orbite héliosynchrone dont l'heure solaire fixe de passage coïncide avec le lever ou le coucher du Soleil ;

- l'orbite basse se situe juste au-dessus de l'atmosphère terrestre à une altitude où la traînée ne freine pas trop la vitesse du satellite (par convention l'orbite basse se situe à une altitude inférieure à 2 000 km). Une fusée a besoin de moins de puissance pour placer un satellite sur ce type d'orbite. Elle est utilisée par les satellites scientifiques qui explorent l'espace lointain. Le télescope Hubble, par exemple se situe sur une orbite de 610 km. On trouve également sur ce type d'orbite les satellites de radioamateur et les constellations de téléphonie mobile ou de télédétection terrestre, telle que l'A-train ;

- l'orbite moyenne culmine généralement à une altitude de 20 000 km avec une période de 12 heures. L'orbite située en dehors de l'atmosphère terrestre est très stable. Les signaux envoyés par le satellite peuvent être reçus sur une grande partie de la surface du globe terrestre. C'est l'altitude retenue pour les satellites de navigation comme le système GPS. Un peu plus bas, à 8.063 km, est prévue la constellation de satellites O3b pour la distribution d'Internet.

- L'orbite haute a un apogée qui se situe à une altitude supérieure à l'orbite géostationnaire. La Russie utilise ce type d'orbite pour certains de ses satellites de télécommunications : l'orbite de Molniya se caractérise par une orbite très excentrique avec un apogée de 40 000 km pour un périgée de 500 km. L’inclinaison de 63,4° permet d'échapper aux perturbations d'orbite découlant de l'aplatissement du globe. L'orbite de Molniya permet une couverture 24h sur 24 du territoire de la Russie avec une constellation de trois satellites. Cette orbite est utilisée car la Russie ne peut lancer de satellites géostationnaires depuis ses bases spatiales toutes situées à des latitudes trop élevées et les satellites géostationnaires ne peuvent pas couvrir la fraction du territoire russe située à une latitude supérieure à 81°.

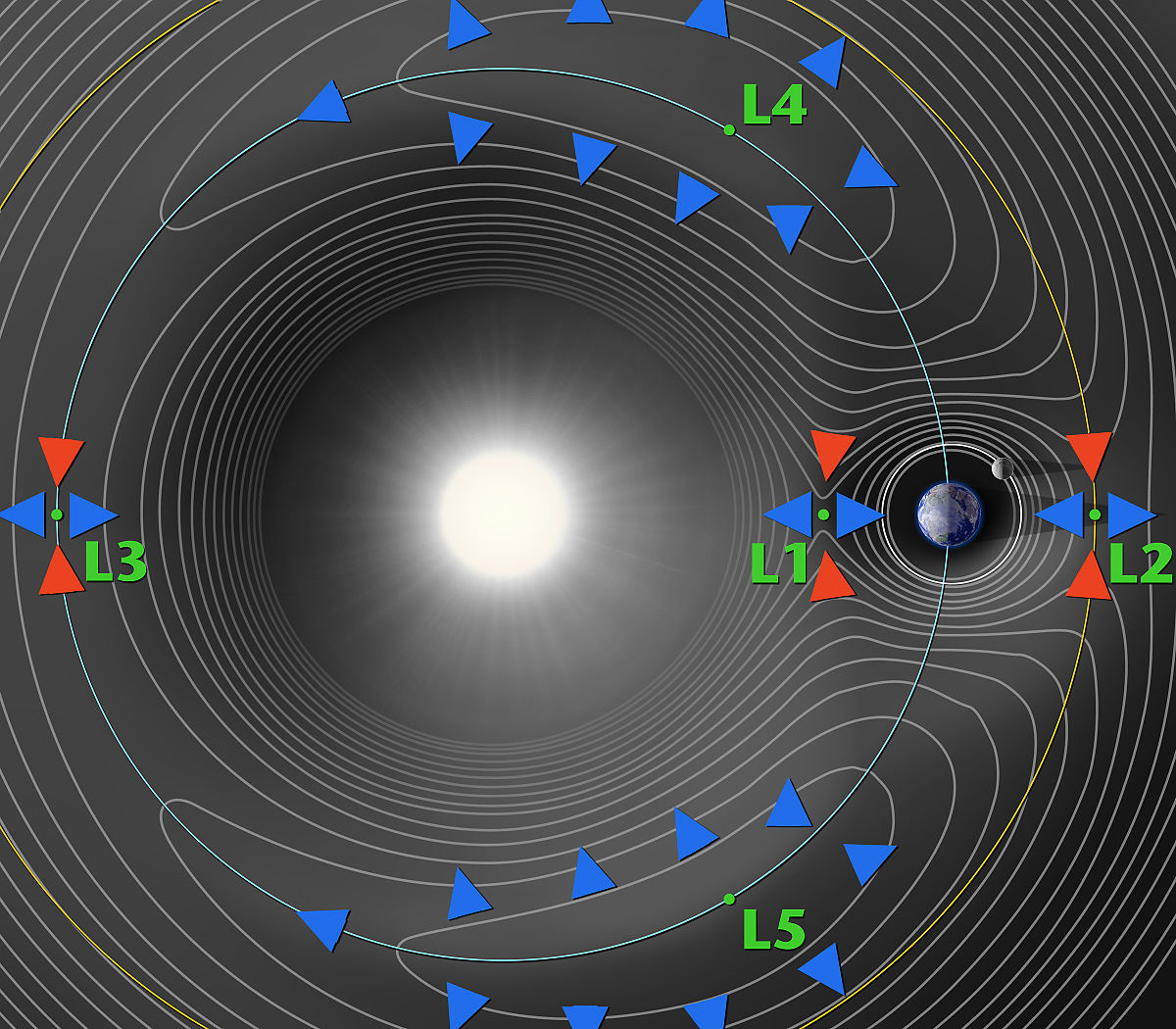

- Les orbites autour des points de Lagrange constituent une catégorie à part. Un point de Lagrange est une position de l'espace où les champs de gravité de deux corps célestes se combinent de manière à fournir un point d'équilibre à un troisième corps de masse négligeable, tel que les positions relatives des trois corps soient fixes. Le système Terre-Soleil dispose de 5 points de Lagrange dont 2 (L1 et L2) se trouvent à relativement faible distance de la Terre (1,5 million de kilomètres). Un satellite positionné à un de ces points a besoin de très peu d'énergie pour se maintenir à poste et contrôler son orientation. L2, situé à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre, permet d'observer les étoiles lointaines sans être perturbé par une lumière parasite. Plusieurs télescopes spatiaux ont été ou vont être positionnés près de L2 dont Planck et Herschel en 2009, Gaia en 2011 et le James Webb Space Telescope en 2013.

La trace au sol

La trace au sol d'un satellite est la projection au sol de sa trajectoire selon une verticale qui passe par le centre du corps céleste autour duquel il tourne. Sa forme détermine les portions de surface balayées par les instruments du satellite et les créneaux de visibilité du satellite par les stations terrestres.

Le dessin de la trace résulte à la fois du déplacement du satellite sur son orbite et de la rotation de la Terre. Cette dernière entraîne une déformation vers l'ouest de la trace par rapport à la trajectoire :

- lorsque l'orbite est circulaire, la déformation est d'autant plus forte que l'orbite est haute. Dans le cas particulier d'un satellite géostationnaire la trace se réduit à un point ;

- un satellite non géostationnaire dont l'orbite est circulaire et parallèle à l'équateur (inclinaison=0°) aurait une trace droite dont la longueur dépend de son altitude ;

- lorsque l'orbite est elliptique la trace est particulièrement décalée si le satellite est proche de son périgée. La déformation diminue lorsque le satellite survole des latitudes élevées pour devenir nulle s'il survole les pôles (vitesse de rotation de la Terre nulle en ce lieu) ;

- l'inclinaison i de l'orbite détermine les latitudes entre lesquelles évolue la trace : plus l'inclinaison est forte plus les latitudes balayées par la trace sont importantes ;

- un satellite dont l'orbite est directe recoupe des méridiens de plus en plus orientaux si la composante est-ouest de sa vitesse angulaire est supérieure à 15° 2' 30' et dans le cas inverse (orbite rétrograde) recoupe des méridiens de plus en plus occidentaux ;

- dans le cas des satellites d'observation héliosynchrones ce décalage de la trace joue un rôle important dans la prise d'images, puisqu'il est souvent demandé à ces satellites d'observer le même lieu à des intervalles rapprochés. La fréquence de passage au-dessus d'un point du globe est donc une caractéristique de l'orbite du satellite. Les satellites Spot balayent ainsi les mêmes lieux tous les cinq jours.