Sarcophagidae - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Les Sarcophagidae sont une famille de mouches de l'ordre des Diptères.

On évalue approximativement le nombre de ses espèces de 2 000 à 2 500 mais il est probablement beaucoup plus grand car leur taxinomie est encore très discutée. La famille Sarcophagidae est souvent associée aussi avec les familles Calliphoridae et Scatophagidae, elle est aussi parfois classée dans la super-famille des Sarcophagoidea. La recherche analytique de la morphologie du complexe génital des mâles a mis en évidence l’existence d’une grande série de taxons inconnus dans les collections diptérologiques plus anciennes. D'après certains auteurs, cela remettrait en cause l'exhaustivité des connaissances que l'on pensait avoir sur cette famille.

Les caractères majeurs qui illustrent l’appartenance des diptères à la famille Sarcophagidae sont :

- les antennes formées par trois articles et possédant une arista (sous-ordre Brachycera, Muscomorpha ou Cyclorrhapha) ;

- la présence de la suture frontale (division Schizophora) ;

- les écailles bien développées (section Calyptratae).

Ces caractères sont complétés par :

- les sternites abdominaux II et III sont libres et couvrent les marges des tergites ;

- les macrochètes posthuméraux sont au nombre de 1-2, la paire la plus extérieure manque ;

- le macrochète présutural est situé plus bas et plus proche des macrochètes notopleuraux que le plus extérieur macrochète posthumeral

- la nervure m1+2 (la nervure transversale antérieure, la nervure médiale 1+2 ou ta) est toujours présente et le cubitulus est fortement courbée en angle droit ou aigu ;

- les yeux sont glabres et très rarement poilus ;

- l’arista est plumeuse dans sa moitié basale, rarement pubescente ou glabre.

Les espèces de la famille Calliphoridae, dont les caractères majeurs montrent leur appartenance aux Cyclorrhapha, Schizophora ou Calyptratae, ont le corps métallique bleu, vert ou noir, l'arista plumeuse sur toute sa longueur, deux macrochètes notopleuraux dont le postérieur, le macrochète posthumeral, est situé latéralement par rapport au macrochète présutural.

Caractères morphologiques de la larve

Pour la connaissance des caractères morphologiques et taxonomiques des imagos de ces sous-familles de diptères, ayant une particulière importance tant dans le maintien de l’équilibre biologique de la nature, que dans l’économie agricole et la vie médicale des hommes et des animaux, on peut trouver toutes les informations nécessaires dans la monographie sur les Sarcophaginae de l’Afrique. Ainsi, seuls sont présentés les caractères morphologiques de la larve et la biologie des Sarcophaginae.

Le développement larvaire des diptères de la famille Sarcophagidae et, surtout, de la sous-famille Sarcophaginae a une grande importance biologique et applicative. Il se réalise sur de nombreux substrats nutritifs, ce qui confère aux espèces certains caractéristiques biologiques qui peuvent interférer dans la vie de l’homme et des animaux domestiques à grande valeur économique. Mais la plupart d'entre elles sont saprophages, en s’impliquant dans la transformation de la matière organique de la nature, et une partie d’elles sont spécialisées plus ou moins comme des parasites et vecteurs des agents pathogènes.

En général, les larves sont polyphages, en se développant sur les substances d’origine animale et végétale en décomposition, dans les excréments animaux et humains, dans les cadavres de différents animaux vertébrés et invertébrés. Dans le cas des espèces parasites, les larves se développent sur de nombreux hôtes parasites, y compris l’homme.

Le manque des substances animales détermine le développement larvaire d’un grand nombre de Calliphoridae et Sarcophagidae sur les matières fécales. Ces espèces coprophages, comme celles créophages (qui ont l'habitude de se nourrir de chair) ou nécrophages, activant la décomposition des matières organiques, jouent un rôle très important dans l’assèchement du milieu ambiant, les odeurs fétides de fermentation ou putréfaction attirent les femelles et stimulent leur ovi- ou larviposition. Ainsi, certaines espèces, étant attirées par les abris des animaux malades ou par les nids des oiseaux et petits morts en différents états de décomposition, déposent leur ponte sur ceux-ci et leurs larves deviennent zoophiles. Par la suite, il paraît une ornithophilie occasionnelle.

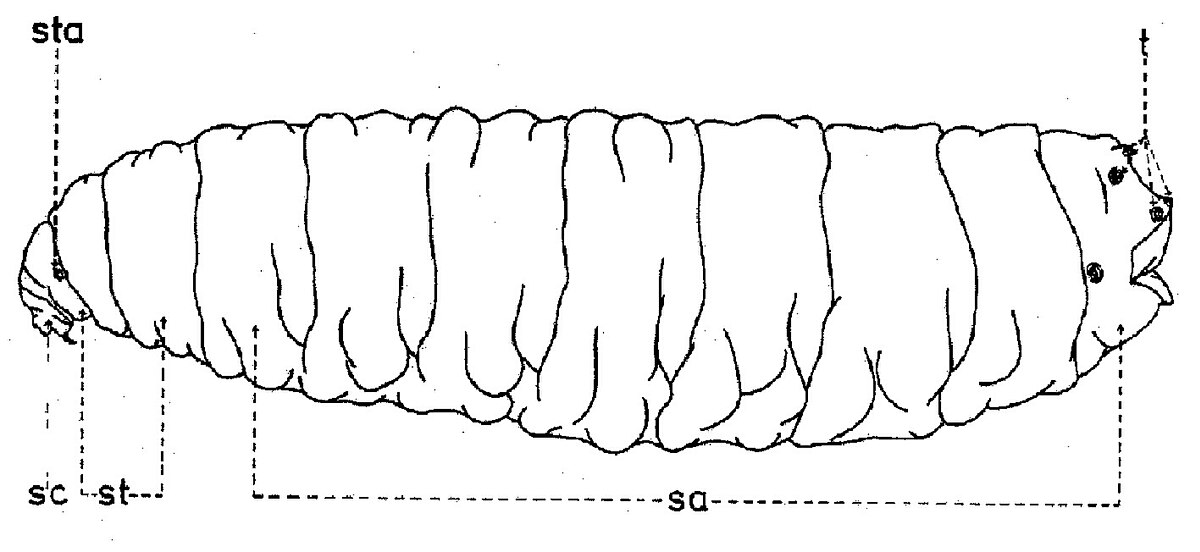

Les larves de la sous-famille Sarcophaginae sont très semblables à celles de la famille des Calliphoridae, mais elles présentent des caractères différentiels bien précis. Dans le troisième stade de croissance, la larve (fig. 1) est acéphale, apode et amphipneustique. Son corps est plus ou moins lisse, de forme conique, aigu à la partie antérieure, large et troqué à sa partie postérieure, sans processus dermal ni tubercule proéminent sur les surfaces dorsale et ventrale de tous les segments somatiques (exceptant le dernier segment). Il est divisé en 12 segments, dont le premier est le segment céphalique (sc) non sclérifié, les trois suivants sont les segments thoraciques (st), après lesquels suivent huit segments abdominaux (sa).

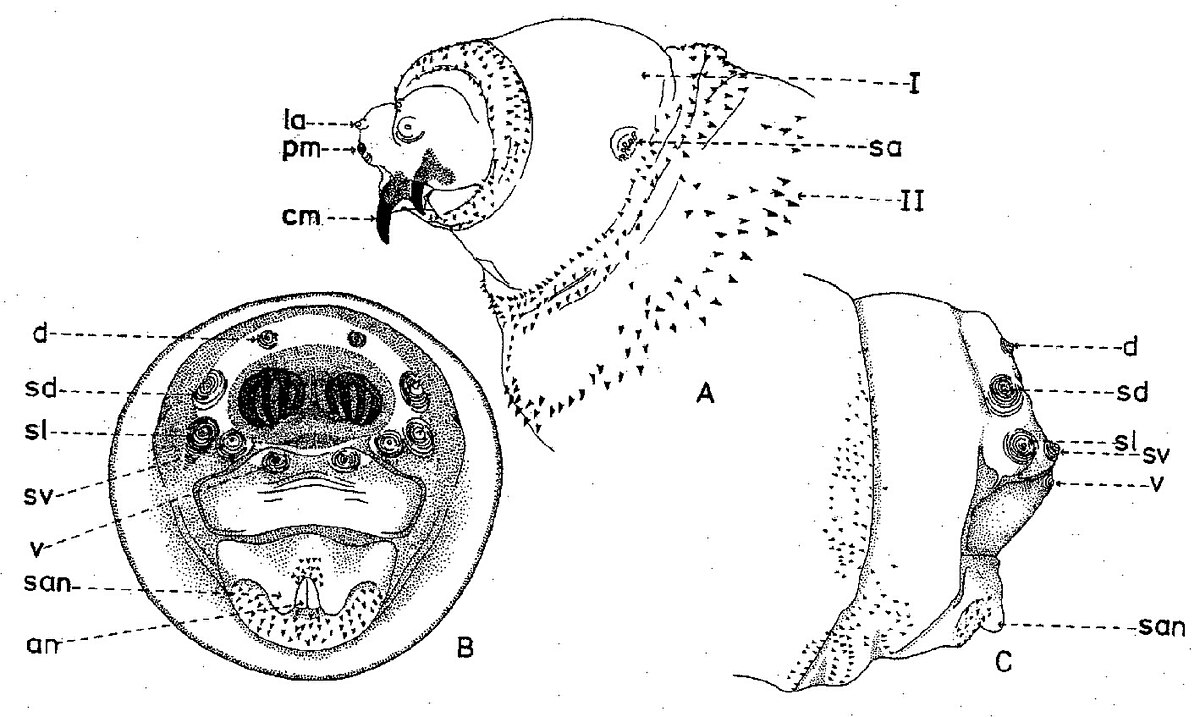

Les larves des stades II et III ont le corps plus ou moins couvert de spinules (petites épines) qui, d’habitude, forment une bande antérieure et une postérieure sur chaque segment somatique (fig. 2, A, C). Les spinules de la bande antérieure projettent en direction postérieure et ceux de la bande postérieure en direction antérieure. Le nombre des rangs de spinules des bandes semble avoir une certaine spécificité.

Par exemple, la larve de Bercaea cruentata a encore un rang de tubercules, qui entourent le milieu des segments 2-10, tandis que les larves de Curranea tibialis ont ces tubercules seulement sur le milieu des segments 9-10 et celles de Liosarcophaga babiyari sur les segments 7-10.

La densité même des spinules au mm2 est variable. D’après les recherches de B. R. Aspoas (1991), Bercaea cruentata en a 63+1/mm2, Liosarcophaga babiyari en a 42+1/mm2, Curranea tibialis en a 20+1/mm2 et Engelisca nodosa 15+1/mm2. Le premier segment thoracique porte une paire de stigmates antérieurs (sa) et le dernier segment abdominal garde une paire de stigmates postérieure sur le fond d’une cavité profonde, de forme circulaire ou ovoïdale. Ce dernier caractère est un des plus importants pour la reconnaissance de l’appartenance de la larve à la famille Sarcophagidae.

Explication de la fig. 1. sa, segments abdominaux; sc, segment céphalique; st, segments thoraciques; sta, stigmate antérieur; t, tubercules

Explication de la fig. 2. A: segment céphalique; B, le dernier segment abdominal, vu frontalement; C, le dernier segment abdominal, vu de profil; an, tubercules anaux; cm, crochets mandibulaires; d, tubercules dorsaux; la, lobes antennaux; pm, palpes maxillaires; sa, stigmate respiratoire antérieur; san, tubercules subanaux; sd, tubercules subdorsaux; sl, tubercules surlatéraux; sv, tubercules subventraux; v, tubercules ventraux; I, segment I thoracique; II, segment II thoracique. (selon Lehrer & Fromunda, 1986)

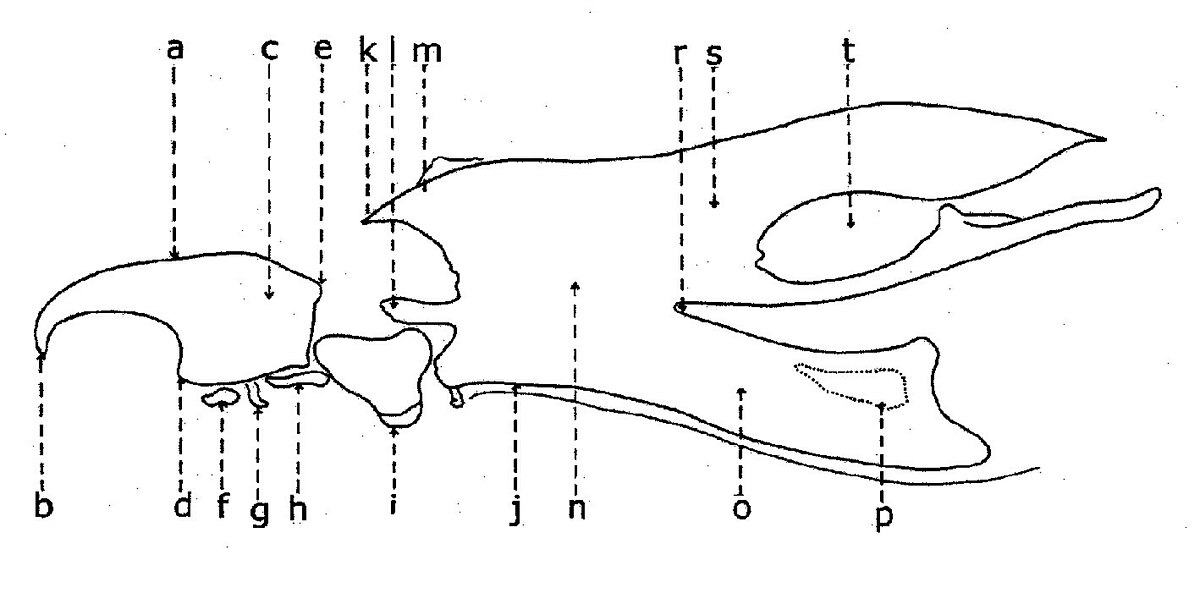

Explication de la fig. 3. a, mandibule; b, crochet mandibulaire; c, pièce basale de la mandibule; d, angle antéro-ventrale de la mandibule; e, processus postéro-dorsal de la mandibule; f, sclérite dental; g, sclérite labial; h, sclérite subhypostomal; i, sclérite hypostomal; j, sclérite pharyngeal; k, processus antéro-dorsal du squelette pharyngeal; l, sclérite parastomal; m, arc dorsal; n, pièce basale du squelette pharyngeal; o, aile ventrale ou lame inférieure du squelette pharyngeal; p, fenêtre ventrale; r, sinus pharyngeal; s, aile dorsale ou lame supérieure du squelette pharyngeal; t, scissure dorsale de l’aile dorsale (selon Lehrer, 2006).

Le squelette céphalo-pharyngeal garde aussi très bien le caractère de la famille et, parfois, du genre.

En général, le squelette céphalo-pharyngeal de la larve de stade III (fig. 3), qui présente les plus nombreux sclérites larvaires, est semblable à celui de la famille Calliphoridae. Il est formé d’une paire de mandibules (a), une pièce intermédiaire (i) et un grand squelette pharyngeal (j).

La mandibule a une pièce basale (c) plus ou moins rectangulaire, pourvue d’un processus postéro-dorsal (e) un angle antéro-ventral (d) et un crochet mandibulaire fort (b), qui serve comme moyen de dilacération du substrat nutritif et comme moyen de fixation et soutien dans les contractions somatiques pendant sa locomotion. Sous la pièce basale mandibulaire se trouvent le sclérite dentale (f) et deux petits sclérites: labial (g) et subhypostomal (h).

La pièce intermédiaire est représentée par le sclérite hypostomal (i) qui s’articule avec les mandibules et le sclérite pharyngeal (j). Ce dernier a un arc dorsal (m) dans sa partie antérieure, prolongé avec un processus antéro-dorsal (k) et un processus parastomal (l). Le sclérite pharyngeal a deux lames supérieures ou ailes dorsales (s), profondément incisées (t) et deux lames inférieures ou ailes ventrales (o), plus ou moins fenêtrées (p) à leur but terminal.

L’incision profonde des ailes dorsales (t) du squelette cephalo-pharyngeal est la caractéristique des larves de stade III des Sarcophagidae.

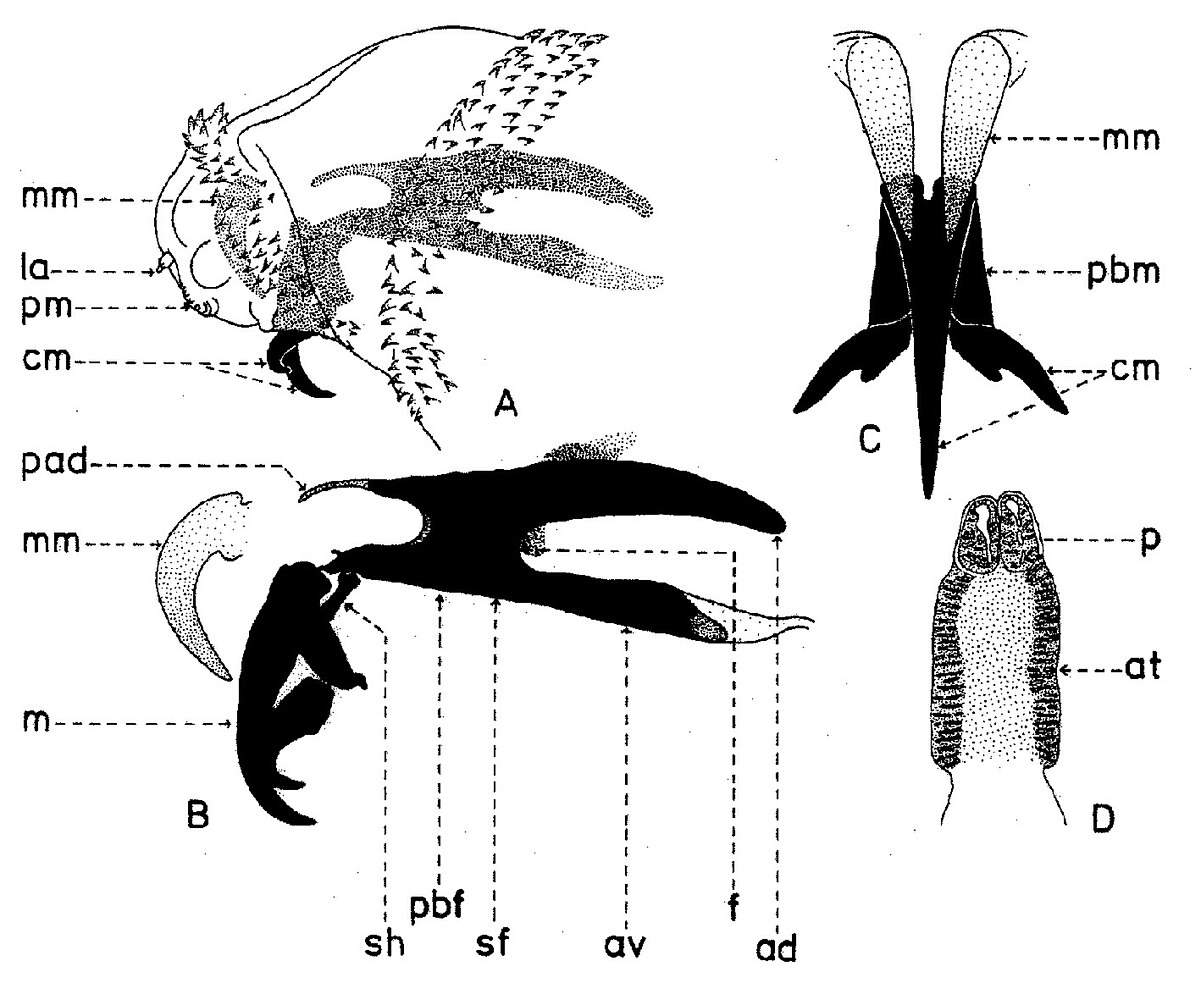

Explication de la fig. 4. A, extrémité céphalique de la larve, vu de profil; B, squelette céphalo-pharyngeal, vu de profil; C, crochets mandibulaires, vu de face; D, stigmates respiratoires postérieurs; ad, aile dorsale; at, atrium; av, aile ventrale; cm, crochets mandibulaires; f, sinus pharyngeal; la, lobes antennaux; m, mandibule; mm, bourgeons mandibulaires; p, papilles respiratoires; pad, processus antéro-dorsal; pbf, pièce basale pharyngeale; pbm, pièce basale mandibulaire; pm, palpes maxillaires; sf, sclérite pharyngeal; sh, sclérite hypostomal (selon Lehrer & Fromunda, 1986)

Aux sous-familles primitives (Miltogrammatinae, Paramacronychiinae), les larves de stade I sont caractérisées seulement par une seule mandibule, qui a l’aspect d’un crochet médian fonctionnel grand et une paire de maxilles sous la forme de pièces latérales plus ou moins développées. Ainsi, espèce Wohlfahrtia magnifica Schiner, étant un parasite sarcophage, possède une paire de maxilles très fortes (fig. 4, B, m), tandis que Wohlfahrtia meigeni Schiner, qui est un saprophyte, a un squelette céphalo-pharyngeal moins sclérifié, pourvus de deux maxilles minces, allongées, très peu sclérifiées et pigmentées.

Les stigmates antérieurs, localises sur les parties latérales du premier segment thoracique, sont formés d’un nombre de papilles, pourvues d’orifices apicaux, qui communiquent dans une chambre basale et, à l’extérieur, sont disposées en demi-cercle, sur un ou plusieurs rangs. Le nombre des papilles varie chez les individus de la même espèce, mais seulement dans certaines limites, celui-ci caractérisant aussi espèce. Ainsi, la larve de stade III de Bercaea cruentata Meigen a 11-13 papilles disposées sur un seul rang; celle de Curranea tibialis Macquart a 15-21 papilles arrangées sur deux rangs irréguliers; celle de Parabellieria melanura Meigen a 16-22 papilles sur un rang; celle de Parasarcophaga albiceps Meigen a 32-38 papilles arrangées sur rangs irréguliers; celle de l'espèce japonaise Liosarcophaga shiritakaensis Ho a 46-49 papilles; celle de Robineauella scoparia Pandellé 48-54 papilles sur quelques rangs irréguliers, etc. Les stigmates postérieurs ont la même structure comme les larves de Calliphoridae. Ils ont une forme subronde, entourée par un anneau péritremal incomplet, dépourvu du bouton et pourvu de trois fentes respiratoires. Près de la marge dorsale des fentes respiratoires se trouvent les poils spiraculaires.

Chaque poil a un tronc qui se ramifie en formes différentes, caractéristiques pour chaque espèce. Ils ont été mis en évidence avec l’aide de scanning-electron-microscopie (Jirou, 1986; Aspoas, 1991).

Autour de la cavité postérieure du dernier segment abdominal se trouve 6 paires de tubercules: dorsaux, subdorsaux, supéro-latéraux, inféro-latéraux, subventraux et ventraux, et à la marge inférieure du même segment il y a les tubercules anaux et subanaux.