Salamandra salamandra - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Parasites

L'infestation de salamandres tachetées adultes par des parasites externes, également appelés ectoparasites, n'a jusqu'ici pas été observée du fait de la forte teneur en poison cutané de la salamandre. Les parasites vivant à l'intérieur du corps, ou endoparasites, sont présents chez la salamandre tachetée. On a ainsi observé une population de salamandres dans le Taunus (montagne moyenne dans le Land de Hesse en Allemagne) porteuses du ver à tête épineuse (famille des acanthocéphales) Pomphorhynchus laevis. Le parasite était localisé dans le foie des larves de salamandre, où on en a trouvé jusqu'à cinq exemplaires. Une atteinte directe aux amphibiens n'a pourtant pas pu être déterminée magré ce taux d'infestation. De façon isolée, ont été observées des infections de nématodes dans l'instestin et la muqueuse de la bouche.

Prédateurs

La meilleure protection de la salamandre tachetée contre ses prédateurs potentiels est sa remarquable coloration cutanée, sa "parure d'alerte" ainsi que les sécrétions des glandes cutanées, employées en fonction de la violence de l'attaque et/ou de la situation dangereuse pour l'animal. Si l'agresseur montre toujours une attitude hostile, la salamandre libère une sécrétion mousseuse blanchâtre grâce à ses glandes parotoïdes et dorsales. La forme de réaction de défense la plus violente s'exprime par un jet de cette sécrétion cutanée. Il a été observé que des adultes complètement développés de salamandre peuvent, dans cette situation, envoyer le jet de toxines jusqu'à un mètre de distance. Dans la littérature scientifique on ne trouve aucune indication selon laquelle une salamandre adulte aurait été dévorée par un prédateur. Jusqu'ici ont été seulement rapportées des attaques de rats, de poules, de canards, de chiens, de chats et parfois aussi de serpents (comme par exemple la couleuvre à collier), qui ont cependant toutes été déjouées, le prédateur prenant rapidement ses distances.

De ce fait on considère que la salamandre n'a pas d'ennemis naturels, hormis l'homme, qui ne compte cependant pas parmi les prédateurs de l'espèce. La situation est différente pour les larves et les juvéniles, qui sont ainsi attaqués par certaines espèces de carabes forestiers comme Carabus problematicus et Carabus violaceus. Les carabes dévorent fréquemment la partie ventrale des larves - généralement la partie dorsale reste ainsi que certaines parties de la tête et de la queue. Les larves sont plus fréquemment en danger, puisqu'elles ne sont pas capables de produire de toxines empoisonnées. Parmi leurs prédateurs on trouve les larves d'odonates (notamment Cordulegaster boltonii et Cordulegaster bidentata). D'autres prédateurs importants sont les poissons déjà cités comme la truite fario, le saumon de fontaine et le chabot commun, en particulier lorsque les larves de salamandres se retrouvent plus bas en plaine dans des zones poissonneuses. Également la rare musaraigne aquatique (Neomys fodiens) chasse de temps à autre les larves de salamandre.

Source(s)

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Feuersalamander »

Les hommes et la salamandre tachetée

Historique

La salamandre tachetée a depuis longtemps gagné la confiance de l'Homme, du fait de son apparence extérieure plutôt frappante. Sa forte notoriété n'a cependant pas toujours été à son avantage. La salamandre a été longtemps considérée comme engendrée par le feu ou capable d'y survivre. Il est en tout cas probable que des salamandres cachées ou hivernant dans des bois morts, aient autrefois été vues s'échappant d'un foyer de cheminée laissant penser qu'elles aient été engendrés par le feu ou y résistant. Le nom commun de « salamandre de feu » dérive de cette croyance.

Cette croyance apparait déjà en 1590, dans le travail de Joachim Camerarius de Nuremberg « Symbolorum et Emblematum ex Aquatilibus et Reptilibus » où il mentionne :

«Voyez la Salamandre qui traverse les flammes. C'est aussi toujours le propre de la pureté de rester indemne.

»

Par la suite, les différentes représentations de la salamandre tachetée, par exemple dans les livres d'emblêmes du Moyen Âge tardif, lui donnent plus de similitudes avec un reptile, rappelant plutôt « une créature draconique ». La salamandre tachetée n'échappe à cette convention de représentation qu'au milieu du XVIIe siècle par un vernis du peintre Anversois Jan van Kessel (1626 - 1679), une représentation naturaliste où la salamandre tachetée figure au milieu d'un ensemble de 39 insectes et reptiles différents. Malgré une classification systématique erronée (même Carl von Linné se pliait également au départ au consensus de son époque et désignait l'espèce comme Lacerta salamandra - Lacerta signifiant lézard en latin), ce vernis rappelle déjà un panneau d'instruction orienté didactiquement sur la biologie.

Certains Rois de France, tel François Ier firent de la salamandre un emblème royal, comme en témoigne notamment la salamandre sculptée en bas-relief au-dessus de la porte d'honneur du château d'Amboise.

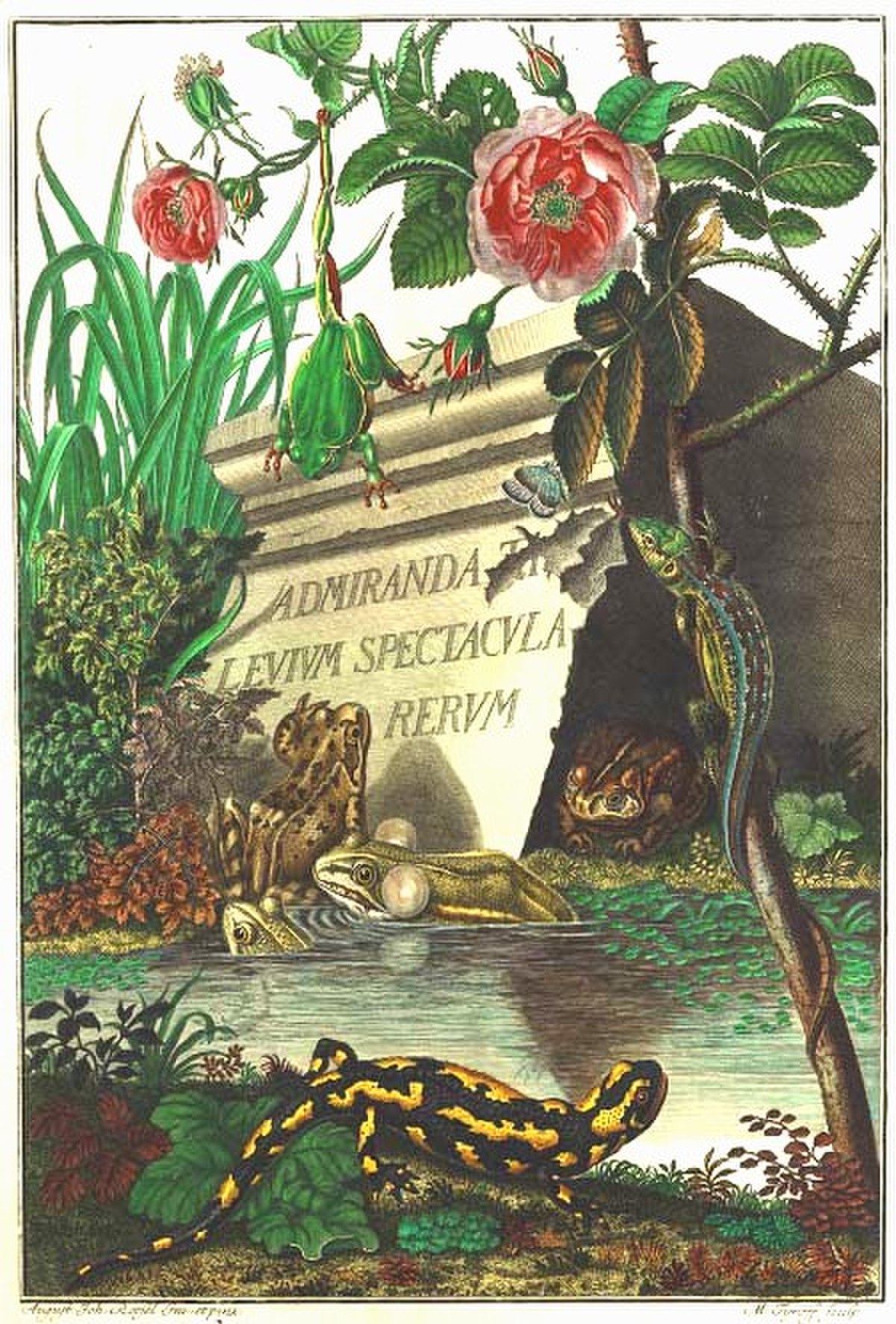

Une des plus décoratives et en même temps des plus exactes salamandres tachetée a été fournie par l'aquarelliste et graveur sur cuivre de Nuremberg August Johann Rösel von Rosenhof (1705 - 1759) dans son panneau enluminé de 1758 « Historia naturalis ranarum nostratium ». Avec la parution de ce travail s'est développée dans le même temps les premières étapes d'une herpétologie plus scientifique. Amphibiens et reptiles furent alors libérés de leur symbolique négative, de la magie et la superstition.

Menaces et protections

Salamandra salamandra est protégée dans la plupart des pays d'Europe via son inscription à l'annexe III de la Convention de Berne. Des pays, n'ayant pas adhéré à la Convention de Berne, la protègent également (comme l'Ukraine à partir de 2000). Elle est inscrite sur la liste rouge des espèces de faune menacées dans plusieurs pays de son aire de répartition, comme la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. En France elle est protégée nationalement au même titre que tous les amphibiens. C'est une espèce menacée au sens où ses populations se sont fortement réduites, alors que son habitat naturel se réduit et se fragmente.

En dépit de sa protection légale dans nombre de pays, la salamandre est en Europe en régression constante depuis au moins un siècle. Plusieurs causes semblent expliquer cette régression, dont principalement : le recul des zones humides intra et périforestière par comblement ou drainage, la contamination de son environnement par les pesticides (elle est notamment sensible aux insecticides qui peuvent tuer l'adulte, ou les larves, à faible dose), et la fragmentation écopaysagère en général et la fragmentation des forêts par les routes en particulier.

La salamandre semble attirée par le macadam chaud et humide après les pluies d'été. De nombreux cadavres de salamandres sont trouvés sur ces routes lorsqu'elles sont fréquentées (phénomène de roadkill). Deux grands moyens ont commencé à être mis en place essentiellement à partir des les années 1980-1990 pour tenter de protéger l'espèce ; la protection de ses habitats (bois, mares, cours d'eau lents) par exemple par des réserves naturelles, et la restauration ou protection de corridors biologiques, avec le cas échéant des écoducs lui permettant de passer sous une route. Néanmoins, les rassemblements de centaines ou de milliers de salamandres évoqués il y a plus de 100 ans, en Europe centrale notamment semblent révolus. De nombreuses salamandres meurent aussi, piégées, dans des trous, citernes, égoûts, fosses septiques, arrosoirs, etc. dont elles ne savent pas ressortir. À la différence des tritons, les salamandres adultes ne peuvent escalader une paroi lisse ou verticale. Il n'est pas exclu que l'adulte ou la larve puisse être affecté par l'éclairage artificiel de leurs milieux. (c'est le cas pour de nombreux autres amphibiens, qui se montrent expérimentalement perturbés par l'éclairage nocturne).

La fragmentation des habitats naturels d'un nombre croissant de forêts, bosquets et petits bois induit probablement un appauvrissement génétique des populations de salamandres.

Phylogenèse

W. Herre, entre autres, a consacré beaucoup de temps à des études anatomiques comparées d'urodèles fossiles. Il a réussi à mettre clairement en évidence quelques relations de parenté entre ces formes fossiles et l'espèce actuelle Salamandra. Ainsi des fossiles du Miocène moyen présentent des points communs morphologiques avec des urodèles vivant de nos jours, comme par exemple une ossification de plus en plus solide du crâne et de la courroie dorsale, un palais pourvu de dents.