Sainte-Sophie (Constantinople) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

Sainte-Sophie est l'un des plus grands exemples de l'architecture byzantine. Sa décoration intérieure, ses mosaïques, ses colonnes de porphyre et sa couverture en coupole sont d'une immense valeur artistique. Justinien a lui-même supervisé l'achèvement de la basilique, la plus grande jamais construite à ce moment, qui devait rester la plus grande église du monde jusqu'à l'achèvement de la cathédrale de Séville.

La basilique de Justinien est à la fois le point culminant des réalisations architecturales de l'Antiquité tardive et le premier chef-d'œuvre de l'architecture byzantine. Son influence s'est exercée profondément et de manière durable, sur l'architecture orthodoxe orientale, mais tout autant sur celles de l'Église catholique et du monde musulman.

Les plus hautes colonnes atteignent 20 mètres, et un diamètre d'au moins 1,50 m. Elles sont constituées de différents granites, marbres, porphyres, et l'on peut calculer que les plus importantes pèsent au moins 70 tonnes. Huit d'entre elles, d'ordre corinthien, ont été transportées depuis les temples de Baalbek.

La structure interne est complexe. La nef principale est couverte d'un dôme central d'un diamètre maximal de 31,25 m, un quart plus petit environ que la coupole du Panthéon de Rome, et d'une hauteur maximale de 55,60 m au-dessus du sol. Toutes les surfaces intérieures sont plaquées de marbres polychromes, avec des porphyres rouges et verts et des mosaïques d'or qui couvrent la structure de mortier et de brique. Les gros piliers centraux se trouvent ainsi camouflés et leur aspect considérablement allégé.

À l'extérieur, on eut recours au simple stucage des murs, qui révélait le dessin des voûtes et des coupoles. Le revêtement externe jaune et rouge a été ajouté par l'architecte Fossati au cours de sa restauration de la basilique, au XIXe siècle.

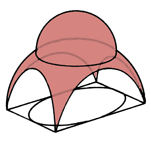

Coupole

La coupole semble ne reposer sur aucun appui solide, mais flotter en apesanteur au-dessus de sa galerie d'arcades ininterrompues de 40 fenêtres qui contribuent largement à inonder de lumière l'intérieur polychrome de la basilique. Les réparations successives au cours de l'histoire ont fait perdre au dôme sa base circulaire parfaite : elle apparaît aujourd'hui comme quelque peu elliptique et irrégulière, d'un diamètre variant de 31,24 m à 30,86 m.

La coupole est assise sur quatre pendentifs triangulaires concaves, solution déjà appliquée par les architectes romains dans des constructions de moindre ampleur, bien connue sous les noms de « rachat du plan carré » ou « rachat de l'octogone », classique dans les constructions byzantines et postérieures. Dans le cas de Sainte-Sophie, les pendentifs reportent les forces exercées par la coupole sur quatre piliers massifs disposés aux quatre angles et contrebutés par des demi-coupoles à l'est (abside) et à l'ouest (entrée du bâtiment).

Il n'en est pas de même des côtés nord et sud, où les arcs sont seulement fermés par de hauts murs en demi-cercle ajourés de nombreuses petites fenêtres. Cette disposition bilatérale est la cause directe de tous les désordres que la basilique a connus tout au long de son histoire, au point qu'il a fallu, à l'époque ottomane, doter le bâtiment d'énormes contreforts, bien visibles de l'extérieur.

Les architectes ottomans, Sinan et ses successeurs, ont montré aux yeux de tous que le contrebutement équilibré, soit par des contreforts suffisamment robustes et écartés (mosquée Süleymaniye), soit par un plan octogonal supportant beaucoup mieux les forces verticales (mosquée Selimiye d'Andrinople), soit encore par des demi-coupoles sur les quatre côtés (Mosquée bleue), apporte à ce problème une solution aussi mathématique que définitive. Apparemment, l'architecte de Sainte-Sophie tenait à conserver un plan basilical en longueur partagé par un seul axe de symétrie, au lieu du plan à deux axes croisés adopté pour les constructions d'époque ottomane.

Jarres de pierre

Les deux grandes jarres de marbre (ou d'onyx ?) appartiennent à la période hellénistique. Ces énormes vases monolithes furent rapportés de Pergame durant le règne du sultan Murad III.

Narthex et portails

Réservée à l'empereur, la porte impériale était la porte principale d'entrée de la basilique, entre l'exonarthex et l'ésonarthex. Sa partie supérieure est ornée d'une mosaïque byzantine représentant le Christ et l'empereur Léon VI le Sage.

Une longue rampe, à partir de la partie nord du narthex extérieur, mène à la galerie supérieure.

Galerie supérieure

La galerie supérieure, traditionnellement réservée à l'impératrice et à sa cour, présente la forme d'un fer à cheval qui entoure la nef jusqu'à l'abside. Les mosaïques les mieux conservées sont situées dans la partie sud de la galerie.

Loge de l'impératrice

La loge de l'impératrice est située dans le centre de la galerie supérieure. De là, l'impératrice et les dames de la cour dominaient les cérémonies. Une pierre verte marque l'emplacement du trône de l'impératrice.

Porte de marbre

La porte de marbre est située au sud de la galerie supérieure : elle était utilisée par les membres du synode.

Mosaïques et autres éléments décoratifs

À l'origine, du temps de Justinien, le décor intérieur était composé de motifs abstraits de placage de marbre sur les murs et, sur les courbes des voûtes, de mosaïques, parmi lesquelles subsistent celles des deux archanges Gabriel et Michael, sur les tympans de la tribune (bêma). Mais on trouvait déjà en ce temps-là quelques décorations figuratives, comme en témoigne l'éloge funèbre de Paul le Silentiaire.

Les tympans de la galerie sont revêtus d'opus sectile, figurant des fleurs et des oiseaux en tessères de marbre blanc découpées avec précision, sur fond de marbre noir. Au cours des époques ultérieures ont été ajoutées des mosaïques figuratives, détruites durant la période iconoclaste (726-843).

Nombre d'objets précieux ou miraculeux, reliques, icônes vinrent enrichir progressivement le fabuleux trésor de la basilique. Une quantité de mosaïques et autres décors figuratifs furent ajoutés dans la seconde moitié du IXe siècle, notamment une célèbre image du Christ dans la coupole centrale, d'autres de saints orthodoxes, de prophètes, de Pères de l'Église et de figures historiques liées à l'Église orthodoxe, comme le patriarche Ignace de Constantinople ou encore des scènes de l'Évangile dans les galeries.