Saint-Sépulcre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Antiquité du site

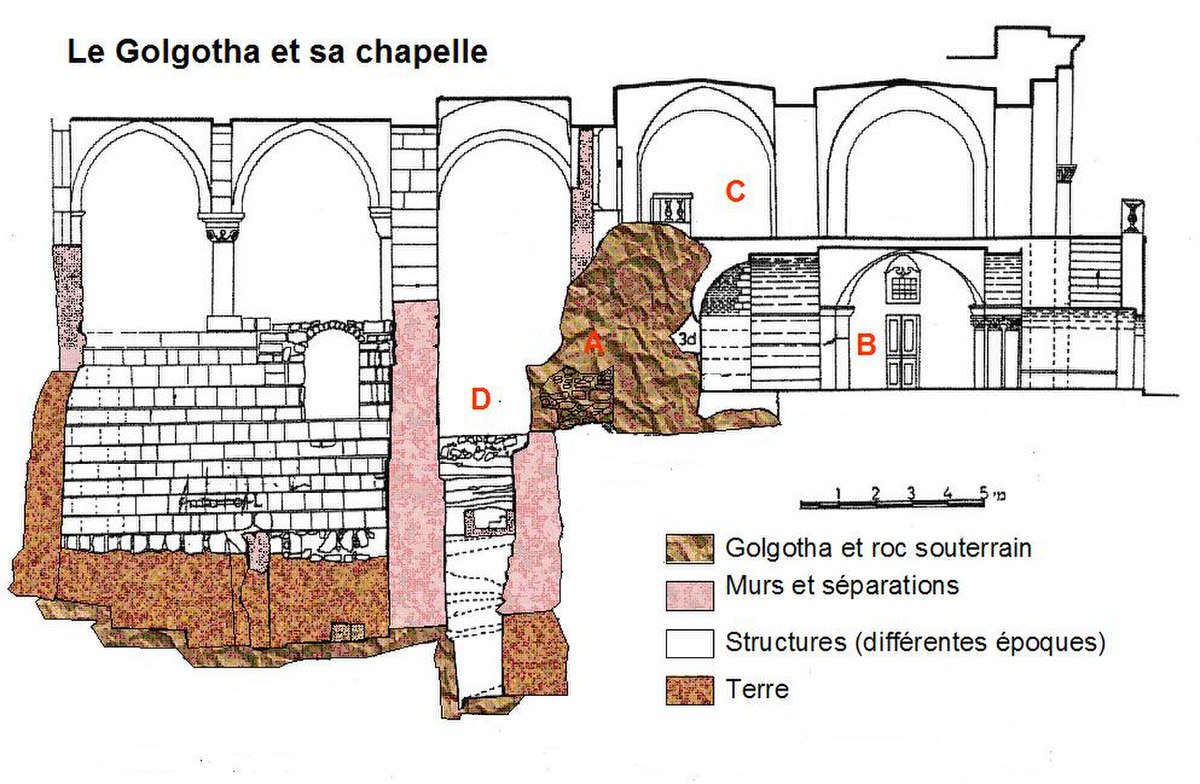

D'après les fouilles menées dans la basilique actuelle par le franciscain Virgilio Corbo dans les années 1960, des traces de tailles de pierre et de culture ont été mises au jour. Elles indiquaient une utilisation du Mont du Golgotha bien avant sa mention dans le Nouveau Testament. Hors de la ville, le lieu servait de carrière de pierre malaki dès le VIIIe siècle av. J.-C.. Par la suite, au Ier siècle, les cavités furent recouvertes de terre et le lieu fut transformé en jardin. C'est le jardin du « Golgotha » dont parlent les Évangiles. Par ailleurs, des traces de cultures furent trouvées dans la grotte de l'Invention de la Croix.

Dans le même temps, tout un réseau de grottes sépulcrales fut édifié à l'ouest de la carrière. Les tombeaux furent creusés dans de hautes parois rocheuses verticales ; parmi ces derniers on trouve surnommée, selon l'usage, la « tombe de Joseph d'Arimathie ».

Volonté constantinienne

Au début du IVe siècle, les lieux de la crucifixion et de l'ensevelissement de Jésus de Nazareth sont dissimulés sous un forum romain où se dresse un grand temple dédié à la triade Capitoline, érigé par Hadrien lorsqu'il a transformé Jérusalem en une cité romaine du nom de Aelia Capitolina, après avoir écrasé la seconde révolte juive.

En 325, suivant la demande de l'évêque Macaire l'empereur Constantin envoie l'architecte Zénobie à Jérusalem, qui commence à attirer des pèlerins chrétiens, pour construire un ensemble de bâtiments destinés à glorifier la Mort et la Résurrection de Jésus-Christ. Hélène, mère de l'empereur convertie au christianisme, s'y rend elle-même en pèlerinage l'année suivant et une tradition lui attribue l'invention de la Vraie Croix, près du Golgotha.

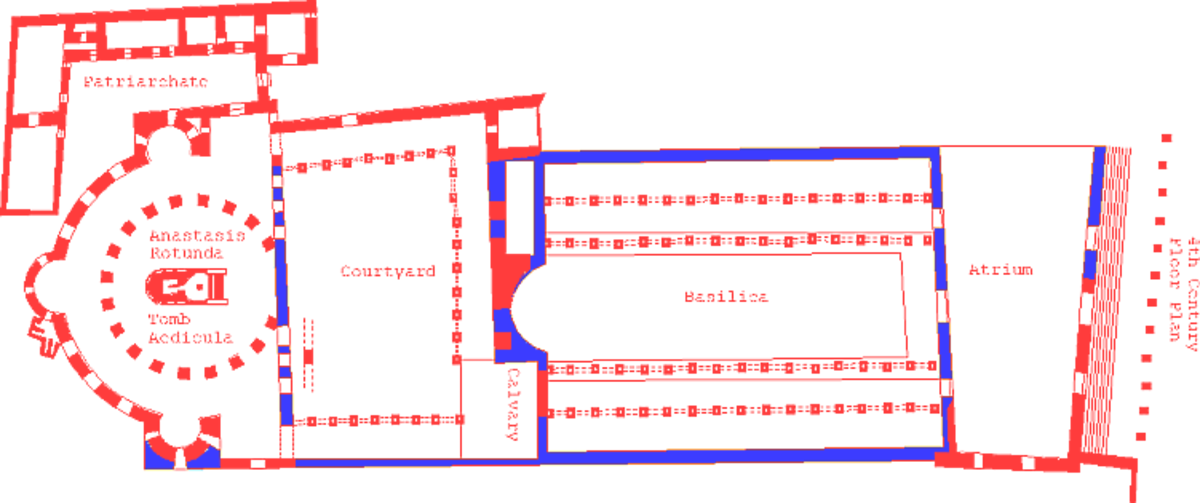

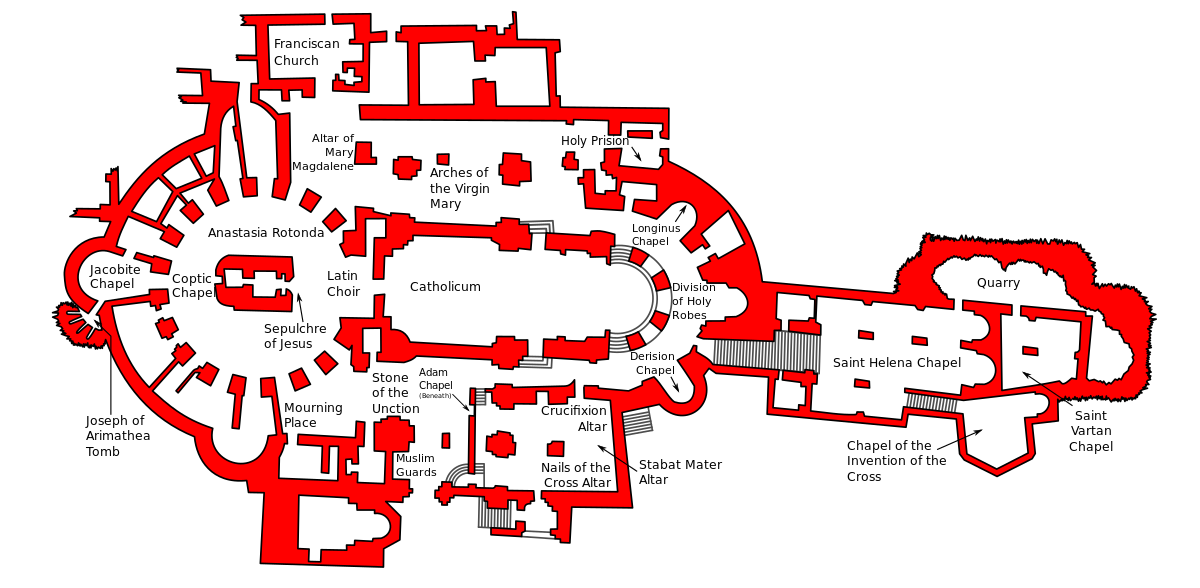

Un premier ensemble de bâtiments est achevé en 335 comprenant la Rotonde, pour célébrer la Résurrection - ou Anastasis, en grec -, un atrium entouré de trois portiques à colonnes, une basilique à cinq nefs témoignant de la Passion et de la Résurrection appelée Martyrium (du grec, marturion, témoignage), complétés par un narthex, un atrium extérieur et une série de marches donnant sur le cardo maximus. Dans les années qui suivent, une série de bâtiment commémoratifs dessinent un parcours à travers lequel les pèlerins se glissent dans la vie, la mort et la résurrection de leur messie.

Domination musulmane

En 614, la ville est mise à sac au terme d'un siège de trois semaines par les Perses sassanides. A cette occasion, l'Anastasis et le Martyruium subissent de graves dommages et le Roi des rois emporte la Vraie Croix dans son butin. L'empereur Héraclius restaure le Saint-Sépulcre et restaure triomphalement la Vraie Croix sur le Golgotha, en 630. Mais en 635, sous la pression des armées musulmanes, ce dernier doit quitter la Syrie en emportant la Vraie Croix à Constantinople. Trois ans plus tard, Jérusalem tombe aux mains des Arabe. Les pèlerinages ne sont pas pour autant interrompus et des princes et ecclésiastiques continuent à se rendre aux lieux saints sans discontinuer, dans un mouvement qui s'amplifie à partir du Xe siècle.

Le saint-sépulcre est détruit en 1009 par le calife Al Hakim mais un accord entre Byzance et le califat du Caire intervient quelques années plus tard permettant la reconstruction de l'ensemble, achevée en 1048.

Lieu de pèlerinage, première croisade

Au Moyen-Âge, le Saint-Sépulcre est le lieu de pèlerinage par excellence, une destination prestigieuse de pèlerinage pour la chrétienté occidentale. Jérusalem est alors sous domination musulmane depuis le VIIe siècle. Les musulmans réservent la basilique de la Résurrection, où se trouve le Saint-Sépulcre, au culte chrétien en prélevant, depuis leur arrivée un droit d'entrée lucratif auprès de chaque pèlerin, taxe qui finira par irriter ces derniers dont le nombre augmente de manière croissante.

Au début du XIe siècle, en 1009, à la suite d'autres bâtiments chrétiens comme le monastère de Sainte-Catherine du Mont Sinaï, la basilique de la Résurrection est détruite par le calife fatimide Al-Hakim qui, se pensant investi d'une autorité divine, persécute chrétiens, juifs et certains musulmans. L'accès au Saint-Sépulcre interdit durant une dizaine d'année. L'évènement s'amplifie sous la plume de chroniqueurs comme Raoul Glaber ou Adhémar de Chabannes qui parlent d'un complot anti-chrétien fomenté par les conseillers juifs du Sultan inspirés par leur coreligionnaires européens. Cette rumeur crée un vif émoi et une colère qui se retourne contre les juifs d'Europe contre lesquels une série de pogroms prendront place entre 1009 et 1012. A partir de 1027, les relations entre l'Empire byzantin et les califes s'améliorent permettant un accord sur la reconstruction entre l’empereur Michel IV le calife Al-Mustansir Billah. L’église est reconstruite grâce à une collecte à travers la chrétienté et à l'argent de l’empereur byzantin. Le travail achevé en 1048 sous Constantin IX Monomaque. Dès 1020, dans un contexte politique instable qui voit se succéder fatimides et abbassides, créant une insécurité latente, les pèlerinages reprennent, parfois sous forme de cortèges armés qui anticipent les croisades.

Bien des années plus tard, quand la première croisade est prêchée en Europe vers 1095, l'église de la Résurrection, si elle est en mauvais état, n'est ni spoliée ni profanée. Pourtant, le thème de l'atteinte aux Saint-Sépulcre fera partie de l'arsenal des amalgames malveillants utilisés pour la propagande guerrière visant à susciter l'indignation et la réaction des chrétiens, qui sont appelés à délivrer les lieux saints de Jérusalem. Une forgerie est d'ailleurs créée pour Urbain II à cet effet, forgerie connue sous le nom de « fausse encyclique de Sergius IV », censée avoir été écrite par ce pape en 1011 à la suite de la destruction de la ruine de l'église du Saint-Sépulcre par Al-Hakim, appelant les chrétiens à « venger » le Saint-Sépulcre et l'arracher aux infidèles pour obtenir le salut de leur âme

Reconstruction

La reconstruction du XIe siècle, opérée par des équipes byzantines et locales, conserve la structure architecturale de la basilique constantinien. La maçonnerie,elle, diffère a été réduite de moitié. La partie orientale, comprenant l'atrium et les cinq nefs, est abandonnée mais la cour à trois portiques située entre la basilique et la rotonde est reconstruite dans des proportions identiques à l'ancien bâtiment. Trois nouvelles chapelles prennent place à l'ouest de la cour, disparues aujourd'hui.

A l’ouest de ces construction, les anciennes citernes sont transformées en chapelle souterraine ; une série de nouvelles chapelles remplacent l'ancienne basilique, trois au sud de l’Anastasis et quelques autres entre l’Anastasis et le Patriarcat.

Le nouveau bâtiment est richement orné d’un pavement de mosaïque de pierres de différentes couleurs à motifs géométriques. Le pavement de l’Anastasis, constitué d'une dizaine de panneaux, est orné à ses quatre côtés de figures animalières d’inspiration islamique encore visibles de nos jours, témoignant de l'intervention d'artisans locaux.

La Rotonde médiévale sera à nouveau détruite par un incendie qui ravage le saint-Sépulcre en 1808.