Sadi Carnot (physicien) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Une carrière militaire sans réelle gloire

La formation de polytechnicien (novembre 1812 – septembre 1814)

En 1812-1813, les cours fonctionnèrent normalement malgré les revers subis par les armées impériales. Ses professeurs s’appellent Reynaud pour l’analyse, Poisson pour la mécanique, Hachette pour la géométrie descriptive, Louis Jacques Thénard pour la chimie générale et appliquée, Jean Henri Hassenfratz pour la physique et François Arago pour le calcul infinitésimal et la théorie de machines. Au cours de cette première année, il eut également pour répétiteur des hommes tels que Alexis Petit pour la physique ou Pierre Louis Dulong pour la chimie dont il utilisa ultérieurement les travaux. Les appréciations, résultats aux interrogations ainsi que son rang à l’examen de passage en seconde année (20e sur 179) montrent que Sadi a bien travaillé au cours de cette première année. Il semble même qu’il ait été proposé en octobre 1813 pour un passage immédiat dans la section d’artillerie de l’École de Metz mais finalement jugé trop jeune.

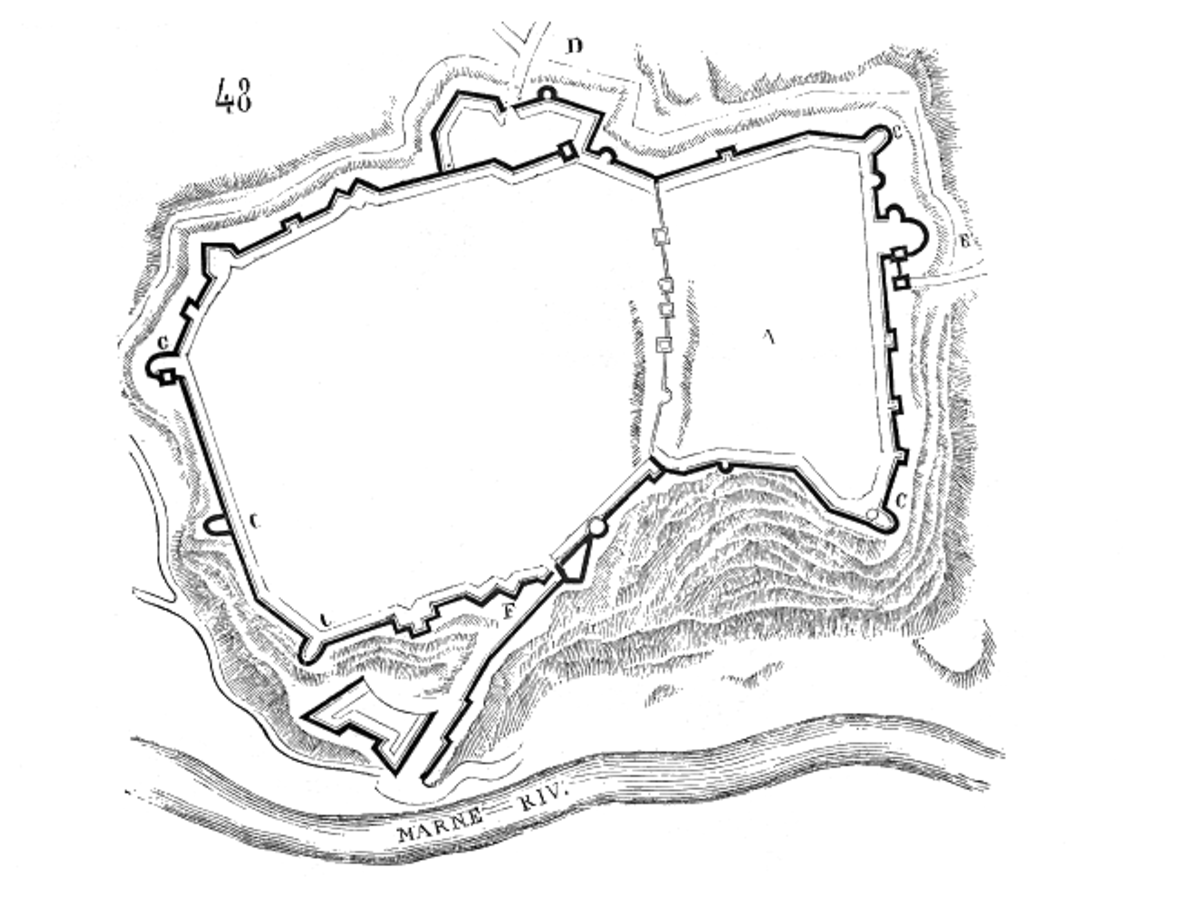

La seconde année devait se révéler moins fructueuse sur le plan de l’enseignement. Fin janvier 1814, l’intégration des élèves dans trois compagnies du corps d’artillerie de la garde nationale devait interrompre progressivement la marche de l’enseignement. Les 29 et 30 mars 1814, Sadi Carnot qui était l’un des six caporaux de la compagnie, combat avec le bataillon des polytechniciens et essuie le feu lors d’une escarmouche sans gravité, dans la défense du fort de Vincennes contre les alliés ; ce devait être là sa seule expérience de bataille. Les cours reprirent le 18 avril mais Sadi ne rentra que le 12 mai. Le 12 octobre 1814, il fut déclaré admissible dans les services publics, 10e de la liste générale des 65 élèves qui demeuraient dans sa promotion. Il fut classé 5e de la liste particulière des dix élèves admis dans le Génie militaire comme élèves sous-lieutenants à l’École d’application de l’artillerie et du Génie de Metz. Ainsi s’achève une période clé dans sa formation, à laquelle il fit référence lors de la publication des Réflexions en signant son œuvre « Sadi Carnot, ancien élève de l’école polytechnique »

L’École de Metz (fin 1814 – fin mars 1817)

Sadi Carnot reçut son brevet d’élève-officier du génie le 1er octobre 1814 et entra à l’École de Metz dans les derniers jours de 1814 à l’issue d’une permission de détente. Il suivit dans cette prestigieuse école d’application, héritière de l’École royale du génie de Mézières, les cours de mathématiques appliquées et de physique de François-Marie Dubuat et de Jacques Frédéric Français, ceux de chimie appliquée aux arts militaires et de pyrotechnie de Chevreuse. Son brevet de lieutenant en second au 2e régiment de sapeur, marquant sa sortie de l’école et son entrée véritable dans la carrière militaire, est daté du 2 avril 1817. Selon la tradition, il bénéficie immédiatement d’un congé de trois mois qu’il prolonge jusqu’au 15 octobre 1817 et dont il passe sans doute la majeure partie dans la maison familiale de Nolay auprès de son oncle, le lieutenant général du génie Carnot de Feulins.

Ses premières affectations

Avec l’avènement de la paix en 1815, il se retrouve astreint à la routine monotone de la vie de garnison et les chances de promotion ou de gloire étaient maintenant bien minces. En tant que fils d’un chef républicain exilé, il était considéré comme peu sûr, aussi s’arrangea-t-on pour que son lieu d’affectation soit éloigné de Paris.

Sadi Carnot est muté régulièrement, il inspecte des fortifications, trace des plans et rédige de nombreux rapports. Il semble qu’il ne soit pas bien traité et que ses recommandations soient ignorées ; sa carrière stagne.

L’ordonnance du 6 mai 1818 porte formation d’un corps royal d’état-major et d’une école d’application pour le service de l’état-major général de l’armée. Le 15 septembre 1818 Sadi Carnot bénéficie d’un congé de six mois pour préparer l’examen d’entrée à Paris.

L’installation à Paris

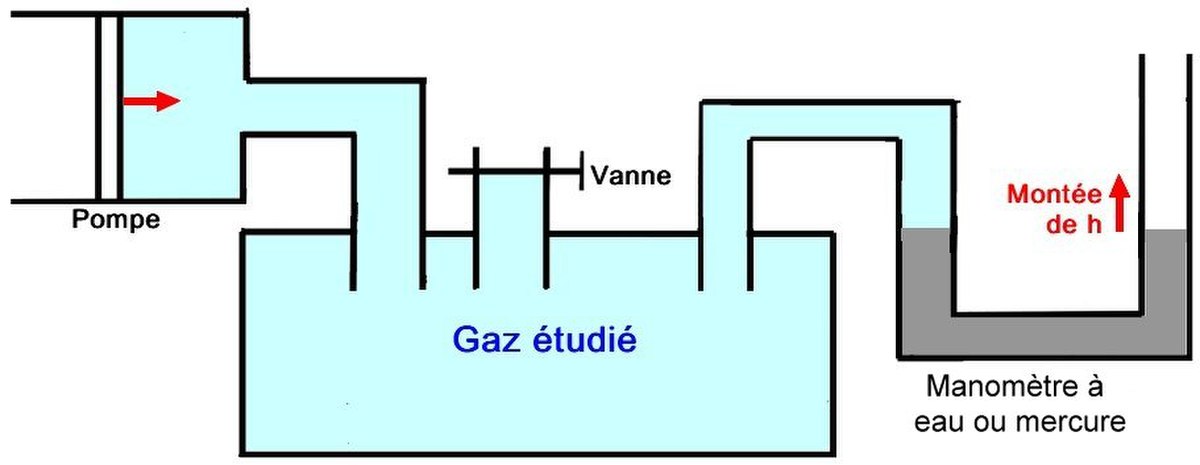

Par ordonnance du 20 janvier 1819, il est admis à l’état major de Paris, avec le grade de lieutenant et placé en disponibilité, il perçoit les deux tiers de la solde brute au titre de travailleur scientifique. Logeant près de son oncle Joseph dans un petit appartement du quartier populaire du Marais qu’il occupa jusque vers le milieu de 1831, Sadi Carnot suit des cours à la Sorbonne et au Collège de France mais pas à l’École des mines, pour laquelle il fallait une autorisation de l’administration supérieure qu’il n’a jamais sollicité, et où il aurait pu faire la connaissance du jeune Émile Clapeyron. Il est élève au Conservatoire national des Arts et Métiers où Clément-Désormes dispense un cours de chimie appliquée au arts et Jean-Baptiste Say un cours d’économie industrielle. Il fréquente aussi le Jardin des Plantes et la Bibliothèque du Roi mais aussi le musée du Louvre et le Théâtre italien de Paris. Sadi Carnot s’intéresse aux problèmes industriels, visite des ateliers et des usines, étudie la théorie des gaz et les dernières théories d’économie politique. Il laisse des propositions détaillées sur les problèmes courants comme les taxes mais les mathématiques et les arts le passionnent.

Les membres du cercle qu’il fréquente sont de tendances radicale et républicaine, et ses amis les plus proches sont Nicholas Clément et Charles Desormes, hommes de science et chimistes industriels, rédacteurs d’un « Mémoire sur la théorie des machines à feu » et seuls physiciens avec lesquels il prend réellement contact avant de rédiger les Réflexions.

Durant l’été 1820 Sadi revoit son frère Hippolyte, venu passer quelques jours en France, et qui vit avec son père. Le 23 juin 1821 le ministère de la guerre lui accorde un congé sans solde pour qu’il puisse rendre visite à son père exilé à Magdebourg. C’est là qu’avec son père, il commence à s’intéresser aux machines à vapeur, puisque c’est à Madgebourg trois ans plus tôt qu’avait été construite la première machine. Dès son retour à Paris, il entame une réflexion sur ce qui devint la thermodynamique. Ses premiers travaux importants datent des années 1822-1823. À la mort de son père, en août 1823, son frère Hippolyte rentre à Paris et l’aide à rédiger ses écrits « afin de s’assurer qu’ils seraient compris par des personnes vouées à d’autres études ». Depuis sa mise en disponibilité, Sadi s’est tenu à l’écart des courants politiques qui attirent la jeunesse libérale, il ne semble pas non plus attiré par les groupements scientifiques organisés tels la Société philomathique de Paris dont les membres nourrissent l’ambition d’accéder à l’Académie des Sciences. Il participa cependant à une réunion polytechnique industrielle où il semble qu’il ait fait un exposé sur une formule propre à représenter la puissance motrice de la vapeur d’eau.

La fin de la disponibilité

En octobre 1824, le lieutenant d’état-major se réveille en Sadi qui réalise un travail topographique sur la route de Coulommiers à Couilly-Pont-aux-Dames. En 1825 il fait un travail analogue sur la route de Villeparisis au bac de Gournay-sur-Marne. Le 10 décembre 1826 est signée l’ordonnance portant organisation du corps royal d’état-major et le 31 décembre Sadi est détaché à la suite du 7e régiment d’infanterie en garnison à Thionville. « Engagé dans des affaires d’intérêt que je ne pourrais pas abandonner subitement sans pertes très sensibles pour moi », Sadi obtient un congé de trois mois à demi-solde. Le 6 mars 1827, il réitère sa demande, faisant valoir son peu d’aptitude au service dans l’infanterie et obtient sa réintégration dans le génie à compter du 25 mars 1827 et son maintien en congé, cette fois sans solde, jusqu’au 15 septembre 1827. Après une réorganisation de l’état-major, il est envoyé à Auxonne qui est une ancienne place forte de Côte-d’Or. Le 27 septembre 1827 il est promu au grade de capitaine en second du génie.

La démission

Le 21 avril 1828, Sadi propose sa démission de l’armée « pour la gestion de mes affaires personnelles et particulièrement pour les soins à donner à un procès dans lequel je suis intéressé [et dont] je suis loin d’apercevoir le terme […] me voyant par ma position hors d’état d’exercer aujourd’hui mes fonctions sans compromettre ce que je possède ». Le 19 mai 1828 le Ministère de la Guerre accepte sa démission : depuis sa sortie de l’École de Metz, Sadi Carnot a à peine effectué quinze mois de service militaire actif, y compris les levées topographiques. Quant au procès dans lequel il semble impliqué, il est difficile d’en savoir plus même si son livret d’adresse mentionne le nom de Giraudeau, qui tenait un cabinet d’affaires contentieuses rue Sainte-Anne. Bien que n’ayant pas atteint le statut de demi-solde, Sadi peut maintenant rejoindre Paris et se consacrer à une vie d’études et de recherches personnelles.