Rumeurs sur le programme Apollo - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Arguments

Authenticité des documents

|

| |

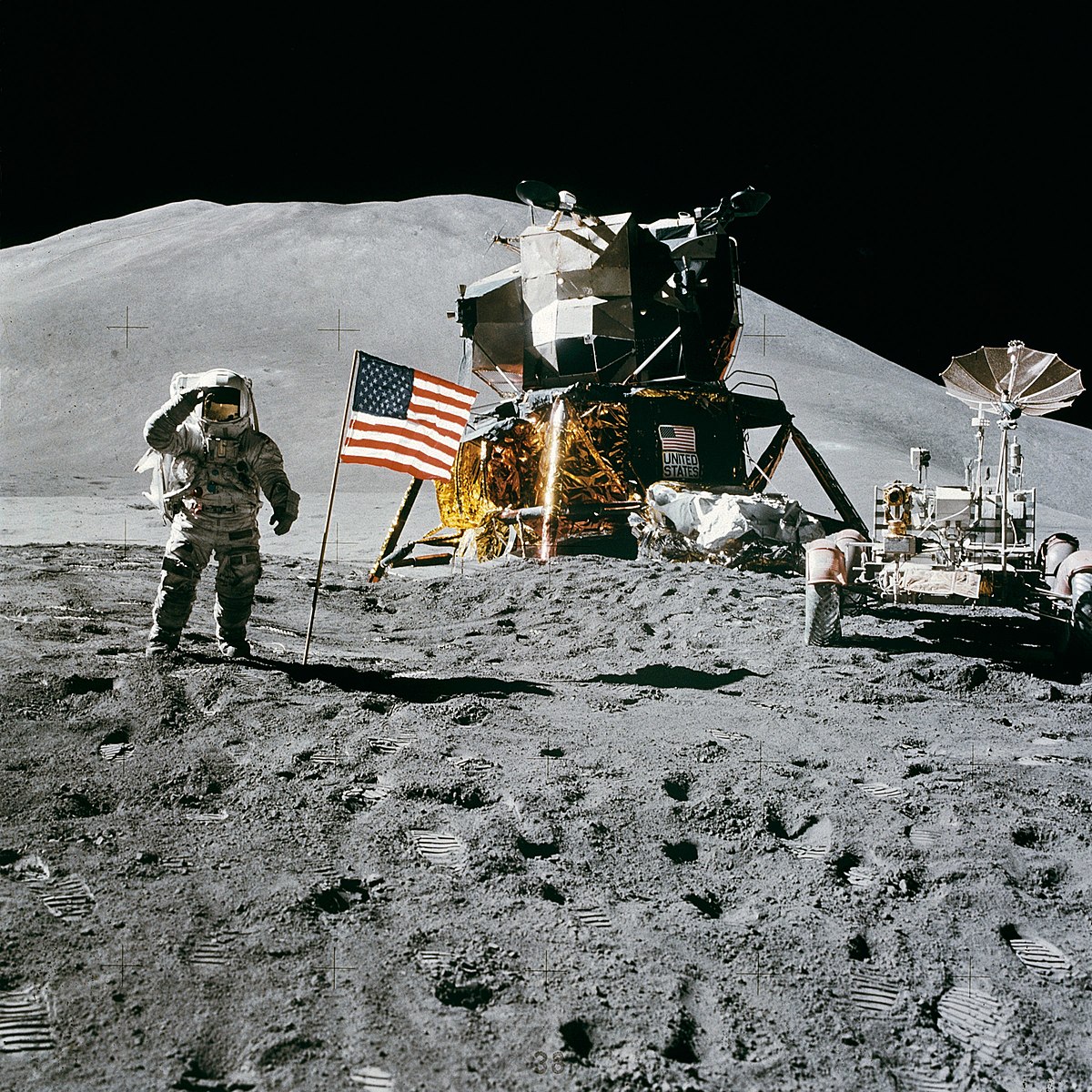

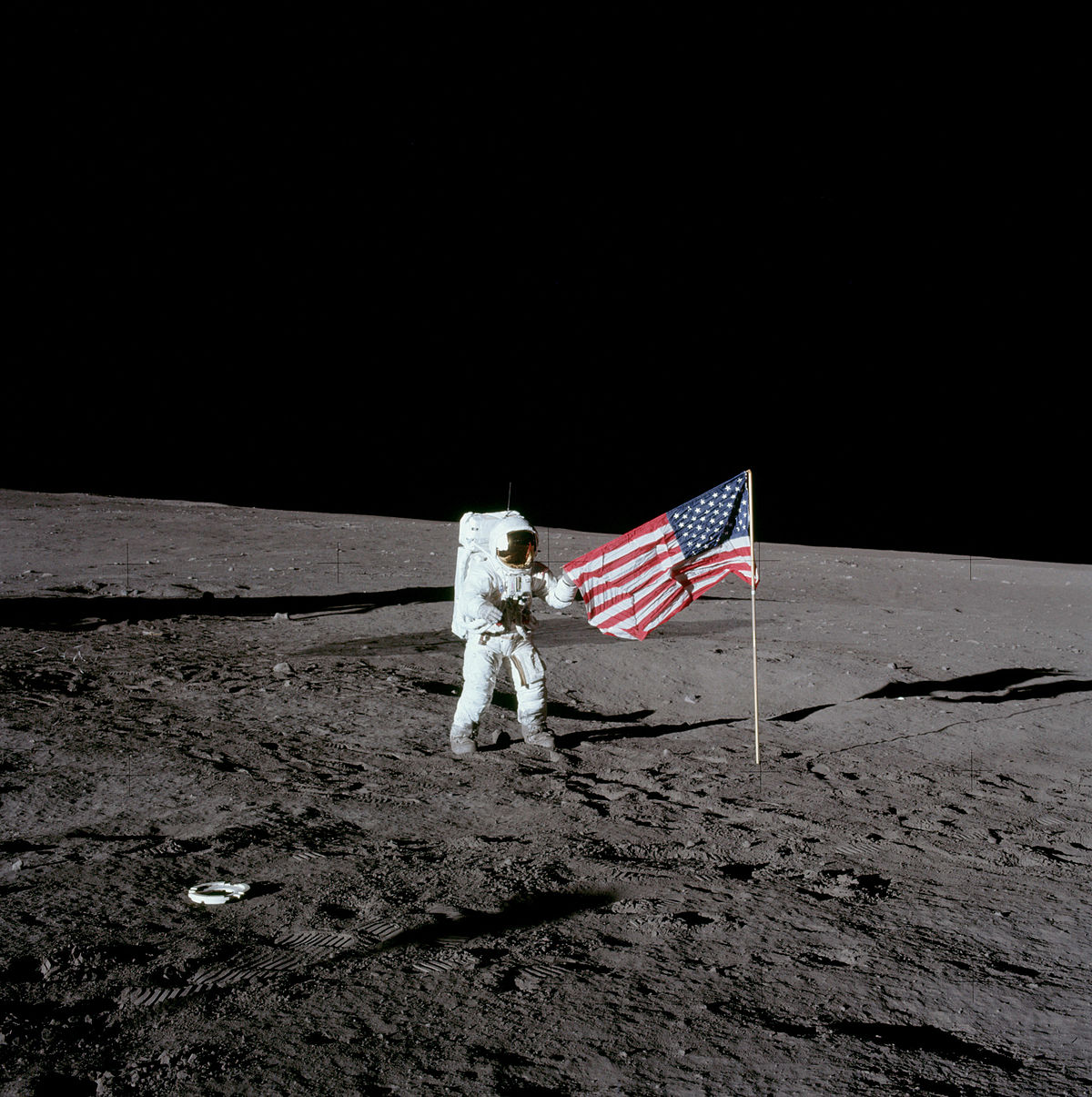

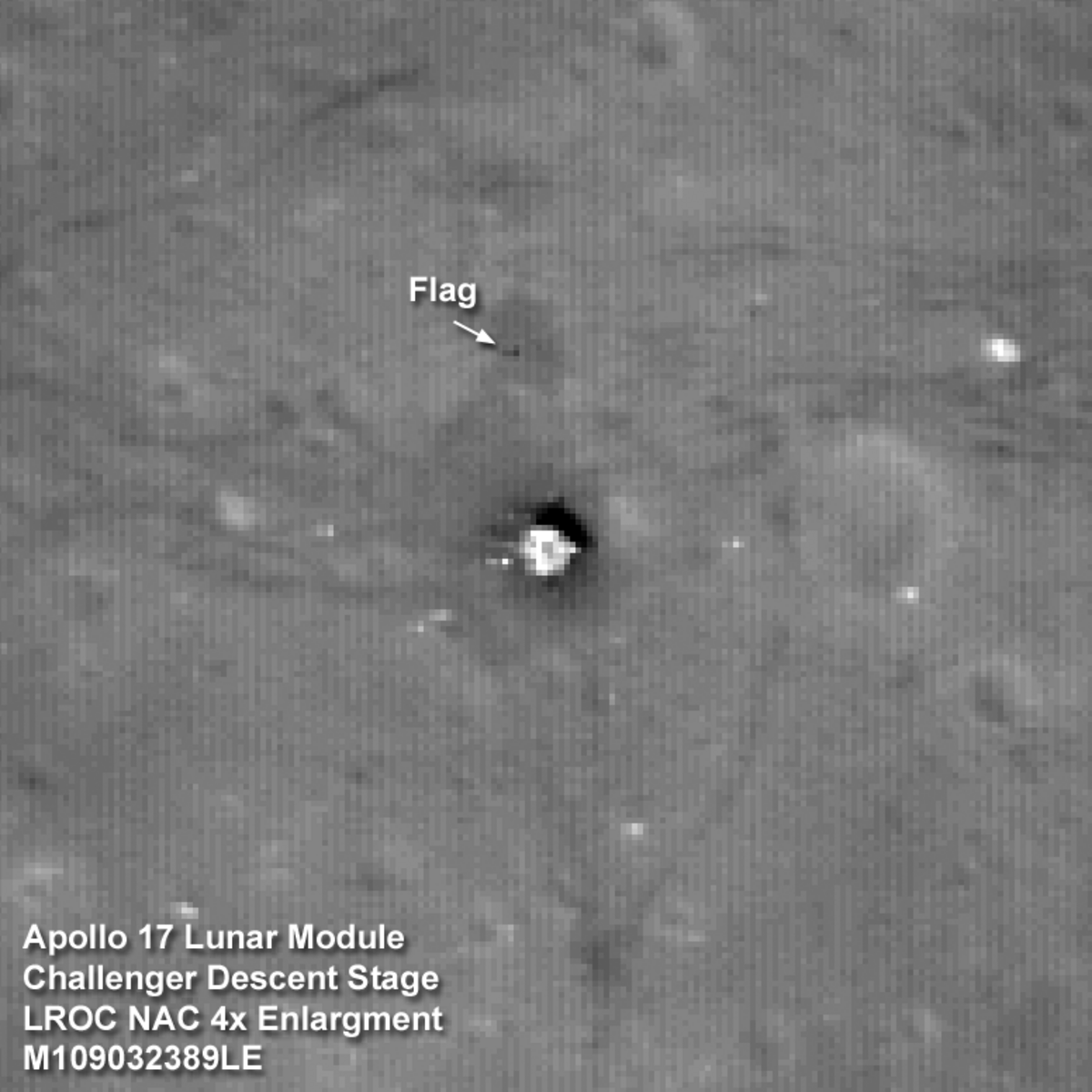

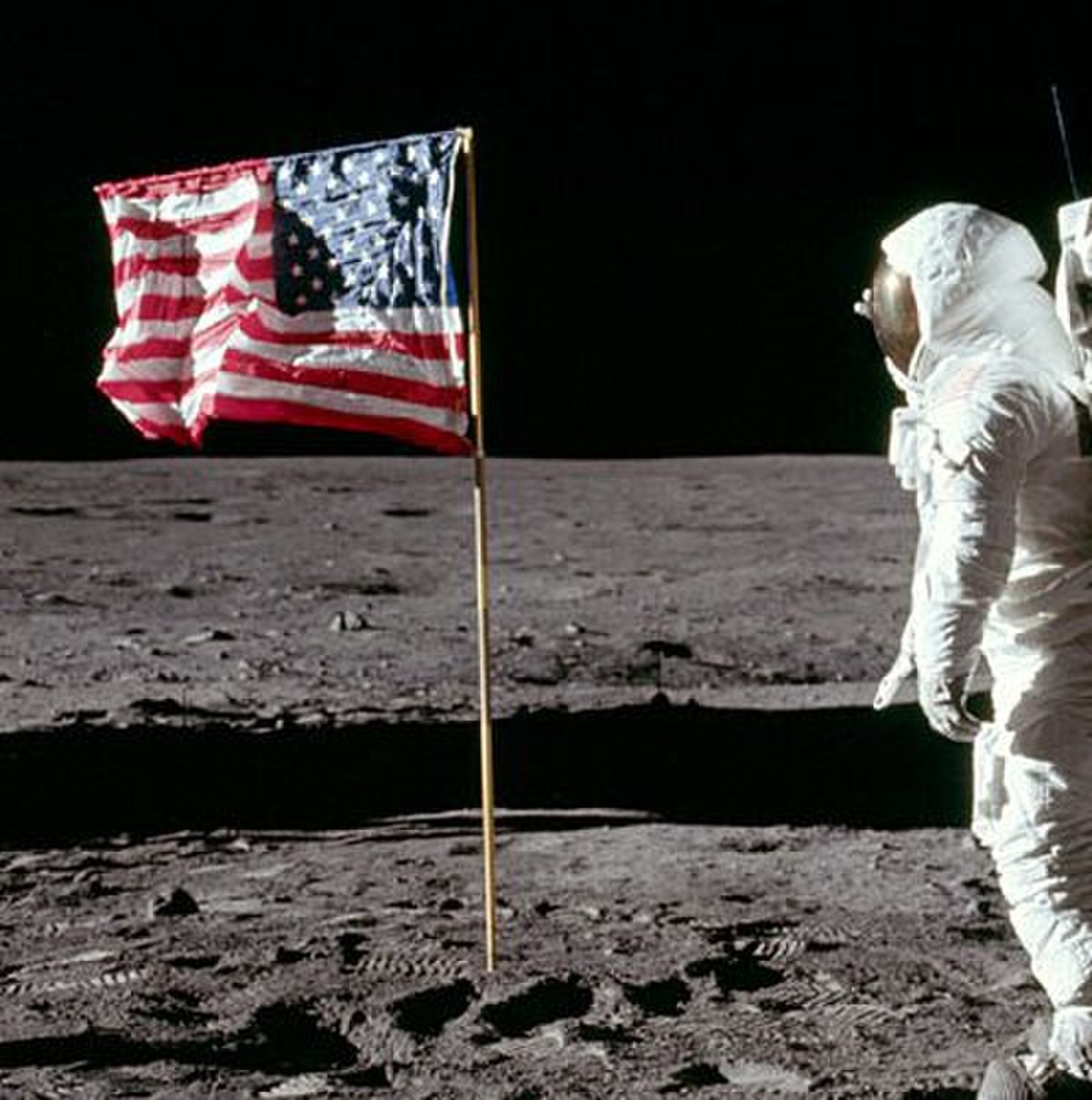

| Buzz Aldrin saluant le drapeau, et photo prise quelques secondes après ; le drapeau n'a pas changé de position. | ||

- Argument : Quand les astronautes posent le drapeau des États-Unis sur la Lune, celui-ci « flotte » au vent, alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. De plus, le drapeau n'a aucune ombre.

-

- Contre-argument : Le drapeau ne flotte pas, il donne l'air de flotter en raison de son aspect plissé. Il est en fait fabriqué dans une toile renforcée de fil de fer rigide imitant l'aspect fripé d'un drapé battant dans le vent et soutenu par une potence pour le faire tenir droit. Il est en réalité parfaitement statique comme en attestent les clichés pris à différents instants. Les mouvements perçus sur la vidéo seraient dus aux mouvements des astronautes eux-mêmes pour enfoncer le drapeau dans le sol. L'absence d'atmosphère sur la Lune fait qu'aucune résistance n'est appliquée sur l'inertie des mouvements du drapeau, rendant exagéré chacun de ses mouvements pouvant laisser croire que le drapeau « flotte au vent » lorsque celui-ci est manipulé. Les tenants de la théorie du complot se contredisent sur le fait qu'ils disent que les images ont été tournées sur un plateau de tournage, non en plein air. Quand personne ne touche le drapeau, il reste immobile comme le montrent les images ci-contre.

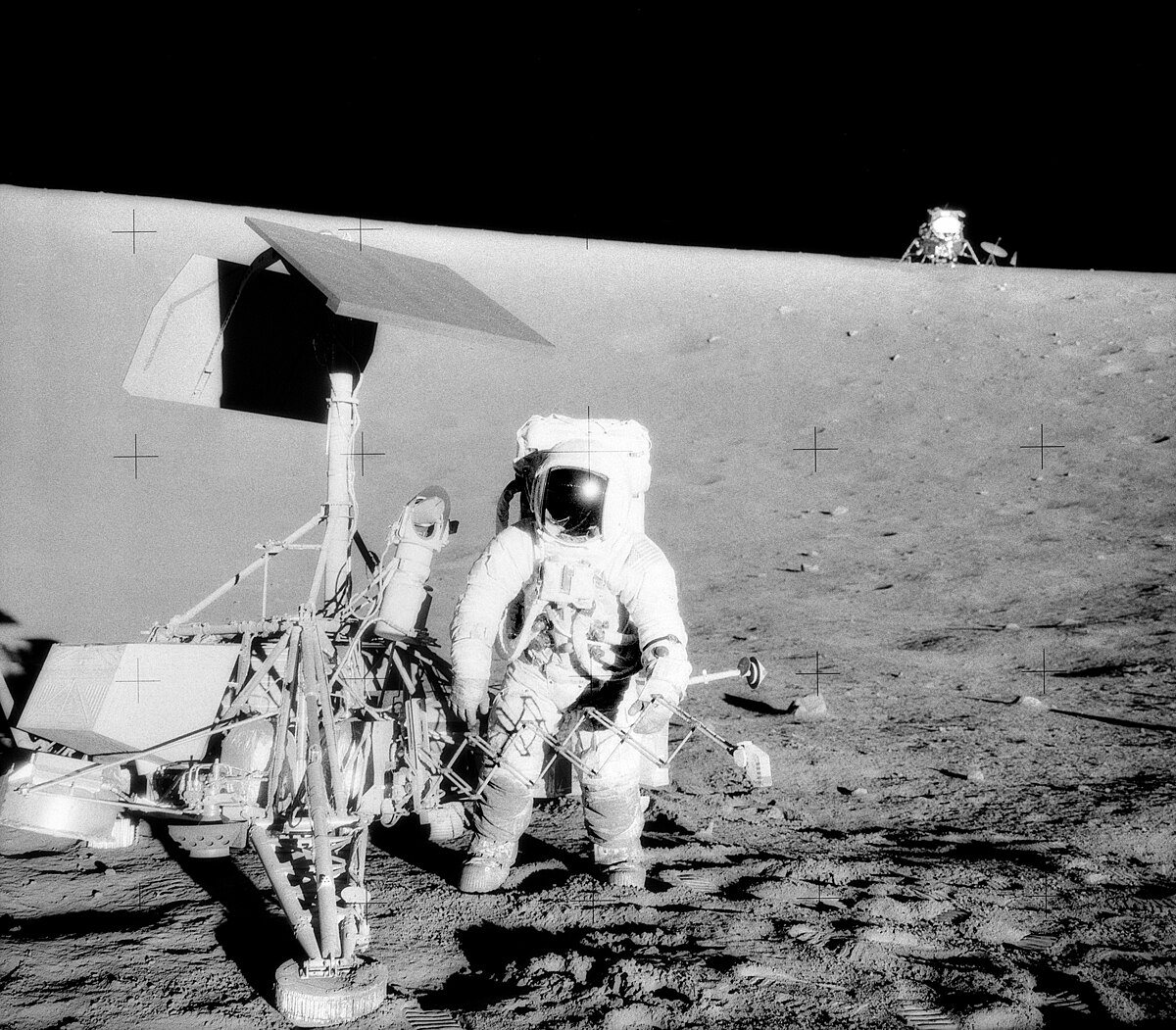

- Les appareils photo emportés par les astronautes comportaient un système de marquage sous forme de petites croix ; or, sur certaines photos, ces croix seraient « cachées » par les éléments d'avant-plan ce qui tend à prouver que ces éléments ont été ajoutés ultérieurement à la prise de la photo par le biais d'un photomontage.

-

- Les croix ne seraient pas masquées par les éléments du décor mais simplement « brûlées » par les éléments d'image de couleur blanche. Les zones blanches de la pellicule sont celles éclairées par la lumière, qui aurait tendance à se diffuser dans la couche sensible du film, provoquant cet effet de débordement du blanc.

- Sur la Lune, en l'absence d'atmosphère pour diffuser la lumière solaire, la seule source de lumière est le Soleil. Or un certain nombre de photos montrent des objets dans l'ombre qui sont visibles comme s'il y avait une ou plusieurs autres sources importantes de lumière.

-

- Il existe des sources de lumière secondaire, comme les réflexions sur le sol ou sur la combinaison spatiale de l'astronaute qui prend la photographie. La luminescence du sol lunaire est d'environs 1 000 000 lx, ce qui est bien plus que nécessaire pour déboucher n'importe quelle ombre.

- Sur certaines photos, des astronautes sont dans l'ombre du module lunaire, et pourtant, ils sont toujours visibles, or, ils devraient être drapés d'obscurité. De plus, à contre-jour, le contour des silhouettes devrait être imprécis, et pourtant, tous les détails sont visibles.

-

- La surface de la Lune et les parties métalliques et blanches du module lui-même et des combinaisons portées par les astronautes font effet de réflecteurs, les ombres sont « débouchées ».

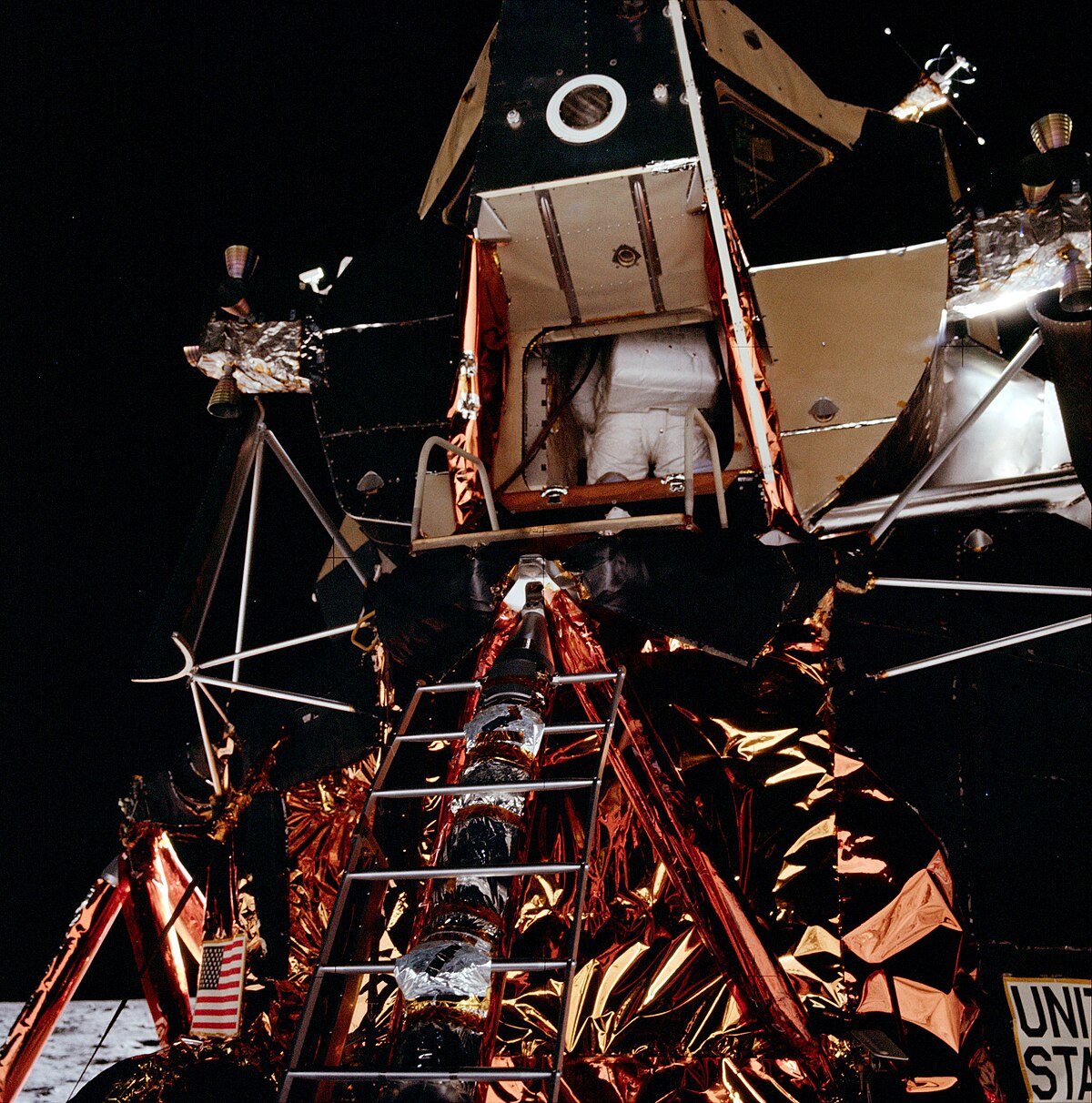

| James Irwin durant Apollo 15 | Edwin Aldrin descendant pour la 1re fois de son module lors d'Apollo 11 |

- Plusieurs photos montrent des ombres portées dans des directions différentes, alors que la lumière solaire venant de suffisamment loin, toutes les ombres devraient être parallèles.

-

- Ce ne seraient pas les ombres qui ne seraient pas parallèles, mais le relief du sol qui en donnerait l'illusion. De plus, si une seconde source de lumière était présente, les ombres seraient dédoublées, ce qui n'est pas le cas sur la photo.

- Les appareils photo étaient difficiles à manipuler dans le contexte lunaire et en combinaison spatiale, il est donc difficile de comprendre comment autant de photos de bonne qualité ont pu être prises.

-

- Il suffit d'imaginer le nombre titanesque de photos qui ont été prises pour comprendre que certaines aient été réussies. Les optiques utilisées étaient des grand-angulaires, et le format du 6 x 6 cm, ce qui permettait une grande profondeur de champs et une marge pour éventuellement « recadrer » les images avant leur diffusion.

- Durant l'alunissage, tel qu'il était conçu, le module aurait dû être déséquilibré.

-

- Voir l'article dédié : module lunaire Apollo

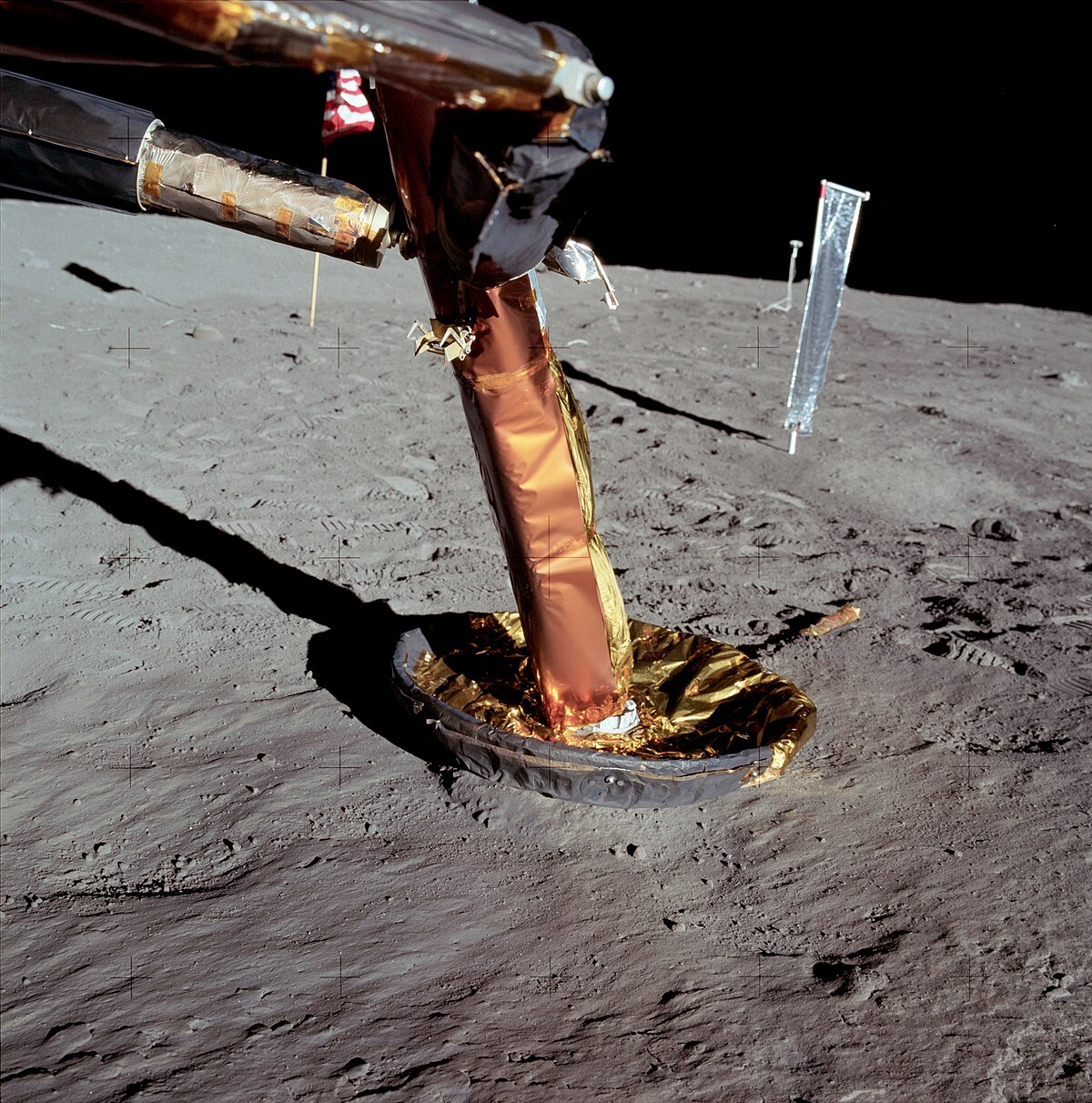

- Le réacteur du module en alunissant aurait dû brûler et chasser la poussière de dessous le LEM, ce qui aurait créé un cratère qui n'est présent sur aucune image.

-

- Le réacteur n'est pas suffisamment puissant pour brûler le sol, et la couche de poussière n'est pas suffisamment profonde au site de pose pour qu'on voie un cratère. Sur les photos des missions suivantes, la couche de poussière était plus importante, et le cratère apparaît.

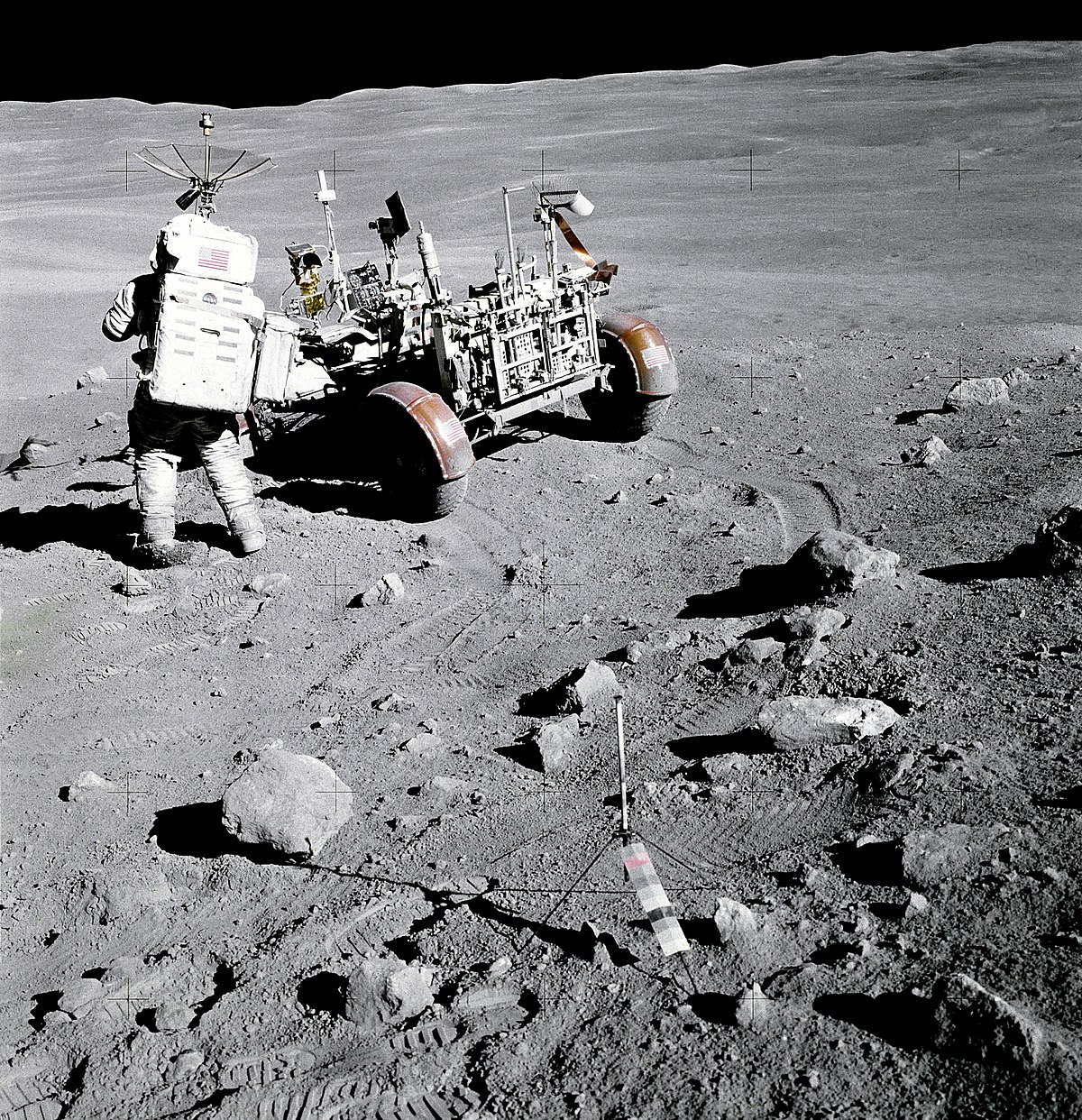

| Buzz Aldrin enlevant le sismographe d'un compartiment du module. |

- Les poussières lunaires chassées par le réacteur du LEM auraient dû se redéposer après, or les images montrent les pieds de celui-ci parfaitement propres. Ceci d'autant que les poussières lunaires sont réputées se déposer et s'infiltrer partout, car elles seraient maintenues en suspension au-dessus du sol lunaire à cause de la répulsion électrostatique due à l'accumulation de charges électriques induite par les rayonnements ionisants et particules émis par le Soleil.

-

- Le réacteur est coupé avant d'atteindre le sol pour ne pas renverser le module lunaire (surpression dans la tuyère du réacteur) et en l'absence d'atmosphère la poussière lunaire retombe immédiatement (dans le vide la vitesse de chute est similaire à cette d'un objet lourd dans l'atmosphère terrestre) de sorte que la poussière a eu le temps de retomber avant la fusée, même si sur les photos des missions suivantes, on peut voir le cratère formé par le réacteur.

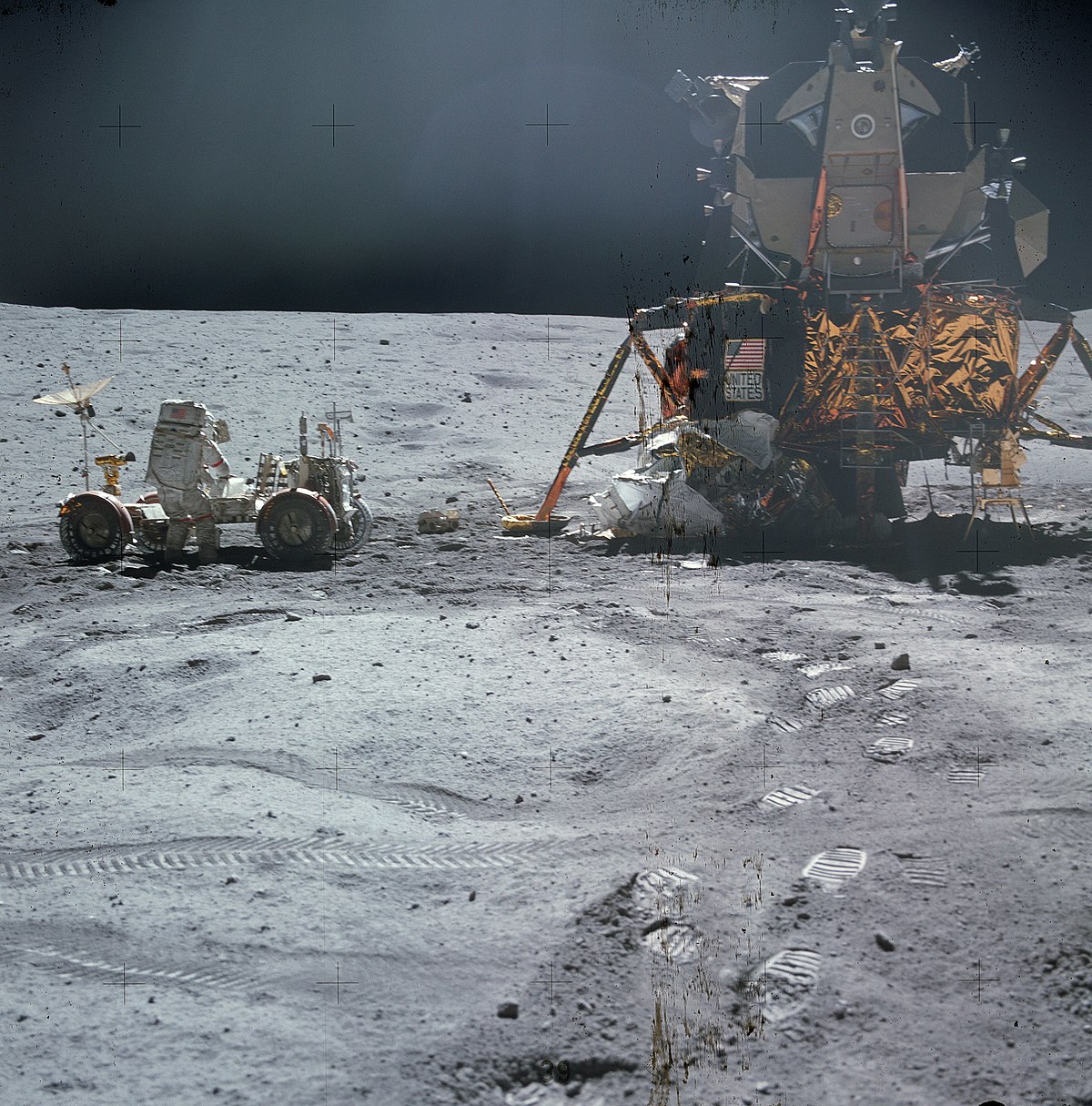

| Photo du paysage lunaire prise par Buzz Aldrin |

- Les documents filmés, s'ils sont accélérés à vitesse double rendent l'impression d'être pris en gravité terrestre.

-

- Seuls les extraits choisis dans le documentaire donnent cette impression, ce qui laisse entendre que les réalisateurs ont construit un document visant à induire le public en erreur.

-

- Exemple : sur le document vidéo du premier alunissage (Apollo 11), on voit Aldrin faire des bonds absolument impossibles à faire sur Terre lors de sa descente du LEM. Il se sert de l'échelle comme d'un rail (guide) avec ses mains pour ne pas perdre l'équilibre, et saute de bas en haut, sans aucun effort apparent, alors qu'il porte une combinaison spatiale de plus de 70 kg.

- Dans la vidéo, au moment du premier alunissage, le bruit du moteur n'est pas perceptible et il ne couvre pas les voix des astronautes.

-

- Le « bruit » ne peut se disperser en l'absence d'air. Dans la cabine, les microphones « voix » des astronautes sont conçus pour éliminer les bruits parasites et sont positionnés dans la combinaison et devant la bouche.

- Dans le décor, on ne discerne aucune étoile. C'est un moyen simple pour ne pas être confondu par les astronomes.

-

- Le Soleil est une source de lumière intense, les appareils photographiques ont été paramétrés pour l'exposition de jour et quelques étoiles apparaissent dans la grande majorité des photographies et films de ces missions. Les quelques clichés utilisés sont une exception. Personne ne met en doute l'existence de la station spatiale Mir et pourtant, sur la dernière photographie la représentant, on ne voit guère d'étoiles.

| Charles Conrad Jr à côté du drapeau américain. | Retour du module[Eagle pour se raccrocher au module de commande Columbia. |

- Des photos prises à des moments et en des endroits différents présentent un arrière-plan identique. Deux photos présentent le même arrière-plan, mais sur l'une on trouve le module lunaire, pas sur l'autre. D'autres exemples du même type ont été mis en évidence.

-

- Il suffit de se déplacer par rapport au module lunaire pour obtenir une image avec ou sans le LEM dans le cadre, sans altérer l'arrière-plan, qui est éloigné. Sur Terre, chacun peut photographier un paysage lointain depuis plusieurs points différents sans constater de différences sur le plan de la perpective.

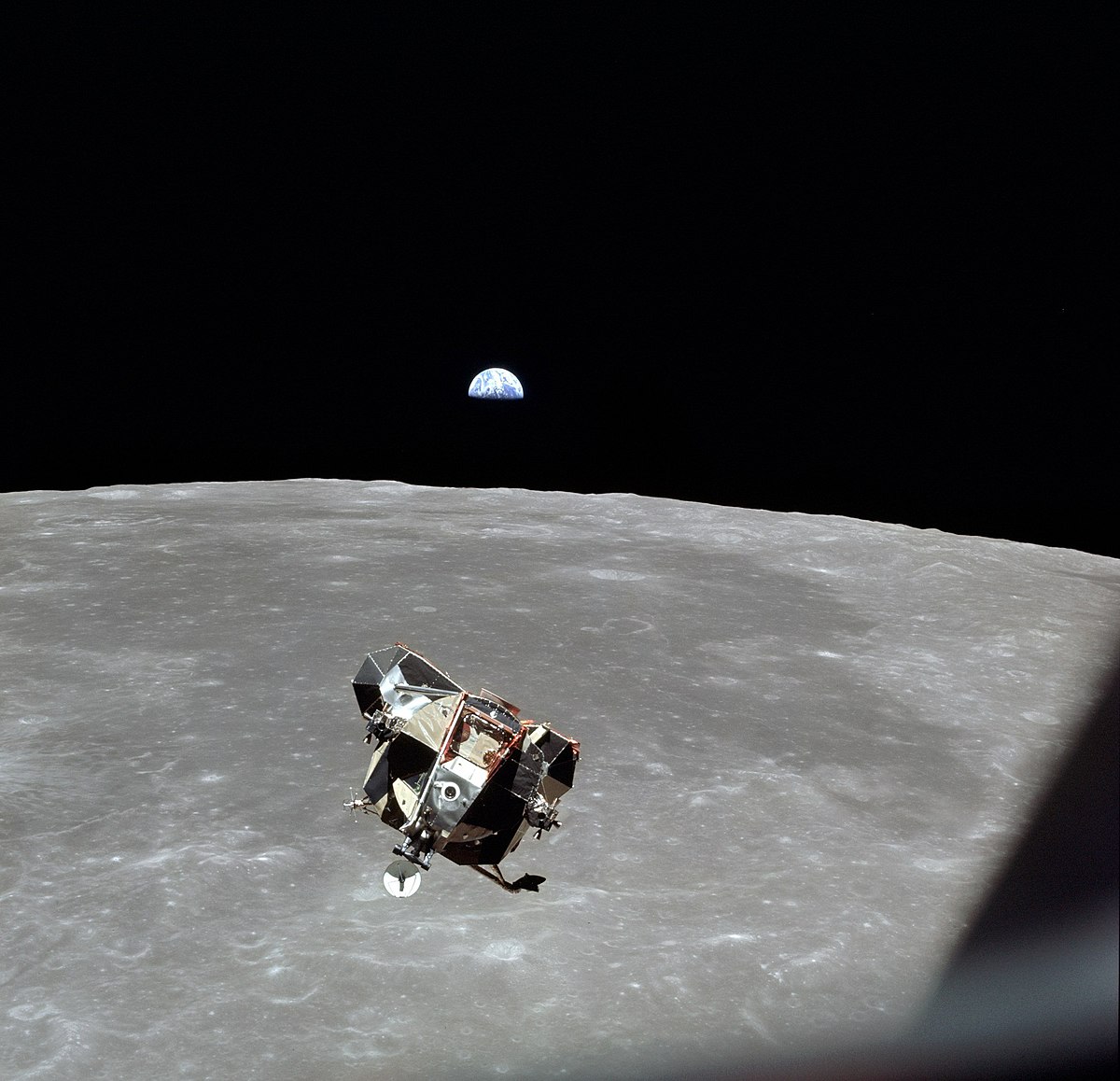

- Lorsque le module décolle de la Lune, il n'y a pas de traînées de fumée derrière le module.

-

- Même si les dessins « scientifiques » montrés dans le documentaire (qui ne sont en fait que des dessins artistiques) représentent un LEM décollant dans une gerbe de flammes, le véritable LEM décolle en une brève et puissante poussée, suffisante pour échapper à l'attraction lunaire. La flamme en question est légèrement visible sur certaines vidéos et il n'y a pas de fumée de combustion sans atmosphère. De plus, la poussée soulève de la poussière et déchire l'aluminium recouvrant la base du LEM.

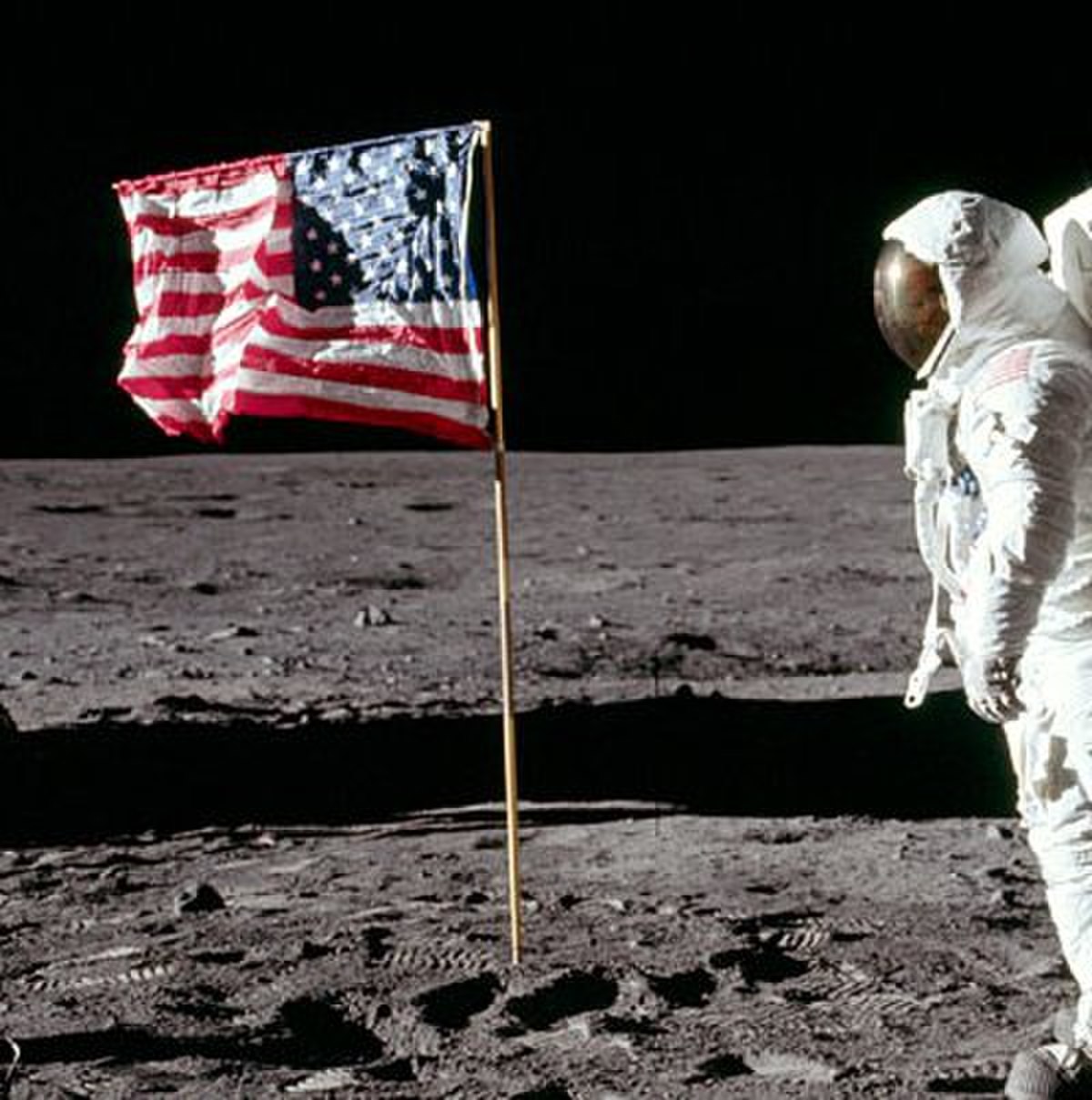

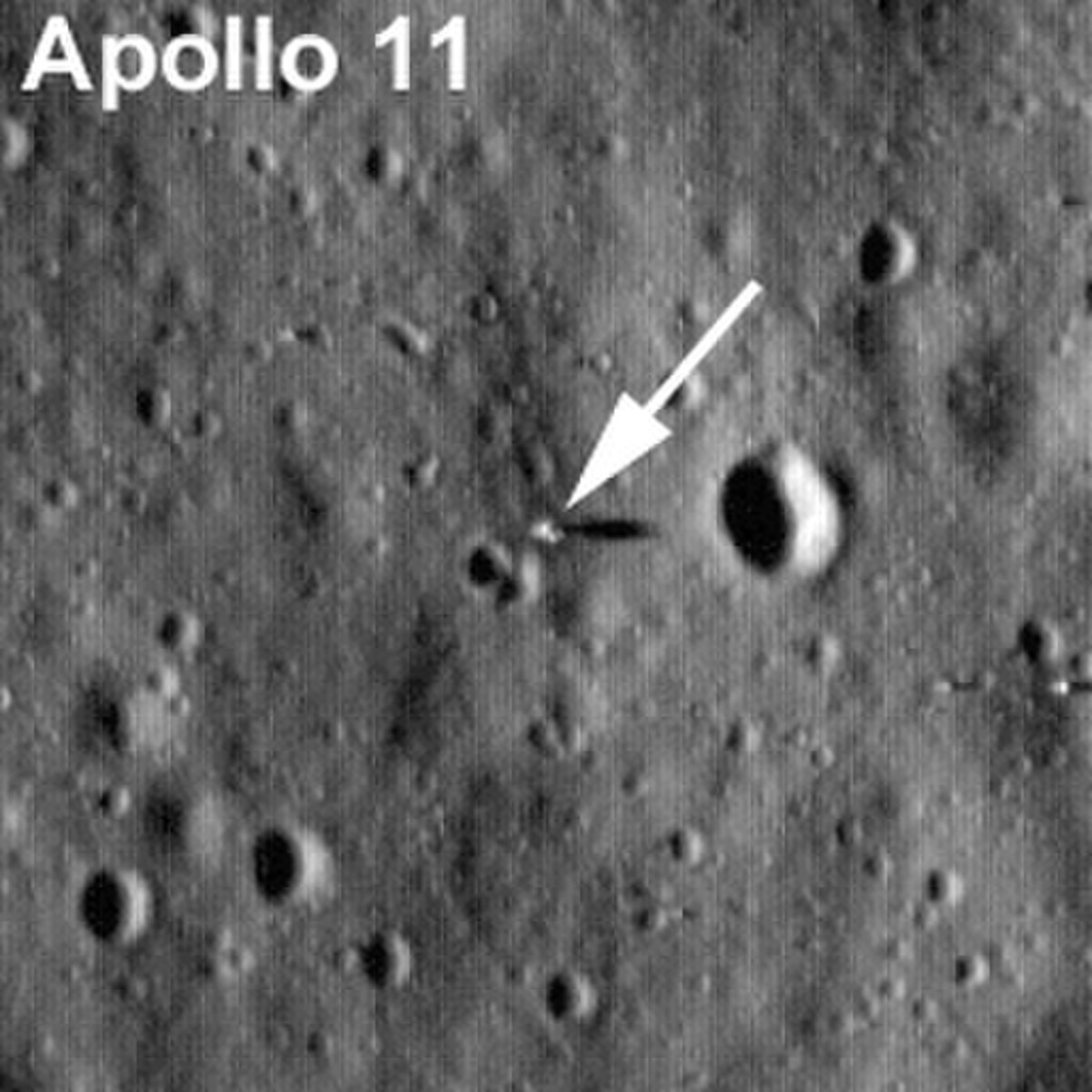

- La preuve ultime serait celle qui consisterait à retrouver les traces sur la Lune de ces missions (la base du LEM, le drapeau, les véhicules lunaire abandonnés sur place, les pas et autres traces d’activité humaine). Or, selon les tenants de la théorie du canular, personne n’a pu le faire et aucun télescope n’est assez puissant pour voir à ce niveau de détail à cette distance. Pourtant on prétend également avoir pu mesurer la distance Terre-Lune à l’aide d'un laser et d’un réflecteur posé là par les astronautes. Comment se fait-il que ce laser ait pu trouver ce réflecteur, et qu’un télescope n’arrive pas à voir le véhicule lunaire, par exemple ?

-

- On est très loin de pouvoir faire une photo de précision suffisante du sol lunaire depuis la Terre mais les récentes missions Lunaires telle Lunar Reconnaissance Orbiter ont apporté cet argument ultime. En orbite autour de la Lune depuis le 23 juin 2009, cette sonde a réalisé des photographies des sites d'atterrissage de cinq missions Apollo. On peut apercevoir le module lunaire d'Apollo 11 sur l'une d'entre elles. Une autre montre à la fois le module lunaire d'Apollo 14, des instruments scientifiques, et... des traces de pas attribuées à Allan Shepard et Ed Mitchell. En septembre 2009, la sonde s'est rapprochée pour se positionner en orbite de cartographie, à seulement 50 km d'altitude, et a produit de nouvelles images plus détaillées.

-

- Contrairement à une opinion répandue, un faisceau laser n’est pas parfaitement rectiligne. Pour plusieurs raisons, notamment la diffraction par l’orifice du laser et la présence de l’atmosphère terrestre, le faisceau laser a un rayon de l’ordre du kilomètre lorsqu'il atteint la Lune. Avec une dispersion du même ordre sur le trajet retour, on ne reçoit que quelques photons par impulsion envoyée. Ce n’est que par la répétition de ces impulsions et l’utilisation de capteurs haute précision que l'on peut estimer la distance Terre-Lune.

-

- Bien que la pose de tels réflecteurs sur la surface lunaire soit possible sans présence humaine, ainsi qu'y sont parvenues les sondes soviétiques Lunokhod (en 1970 et 1973), les premières mesures ont été effectuées par l'observatoire McDonald en 1969 à la suite de la mission Apollo 11 et donc avant l'envoi des sondes Lunokhod.

- On peut aussi signaler les étages abandonnés de Saturn V dans l'espace que l'on a pu parfois repérer depuis la Terre, comme J002E3 ainsi que les éléments de la sonde.

- Les bandes vidéo des alunissages diffusées dans le monde sont des copies à la qualité dégradée. La NASA a égaré les enregistrements originaux d'Apollo 11, lesquels, selon les adeptes de la théorie du complot, auraient permis une analyse plus poussée et mettraient ainsi fin à cette controverse.

-

- Ces images vidéo, en noir et blanc, ont été transmises de la Lune à la Terre par signal radio en SSTV, un signal de faible qualité, et à une époque où la technologie vidéo ne permettait pas une grande qualité d'image. Les données étaient reçues par des radiotélescopes situés en Australie et en Californie et enregistrées au sol sous forme de données brutes sur des bandes d'un pouce. Les images diffusées en direct (dont sont issues les « copies à la qualité dégradée ») ont été obtenues en filmant les moniteurs sur Terre avec des caméras de télévision, après démodulation du signal. Les bandes ayant servi à l'enregistrement des données brutes, avant décodage vidéo, ont été retrouvées par la NASA après quelques mois de recherche ce qui prouve qu'elles ont été réellement égarées et pas cachées. Leur nouvelle analyse est possible. Il faut également signaler les enregistrements des données envoyées par les instruments scientifiques des six Apollo Lunar Surface Experiments Package dont la mission de cinq d'entre elles a continué jusqu'au 10 septembre 1977 et dont les données ont entre autres servi à comprendre la tectonique lunaire.

Mort des astronautes ?

- Dans Théorie de la Conspiration : avons-nous été sur la Lune ?, un programme de Fox TV de 2001, les présentateurs parlent d'une dizaine d'astronautes morts dans des circonstances « mystérieuses » pour préserver le secret.

Astronautes de la NASA :

- Theodore Freeman (mort lors du crash de son T-38, 1964)

- Elliot See et Charlie Bassett (accident de T-38, 1966)

- Virgil Grissom (incendie d'Apollo 1, janvier 1967). Son fils, Scott Grissom, et sa femme, Betty Grissom, pensent que l'accident était en fait un homicide.

- Edward White (incendie d'Apollo 1, janvier 1967)

- Roger B. Chaffee (incendie d'Apollo 1, janvier 1967)

- Edward Givens (accident de voiture, 1967)

- Clifton Williams (accident de T-38, octobre 1967)

Autres :

- Michael James Adams, pilote de X-15 pour l'US Air Force. Ce n'était pas un astronaute mais il avait volé à plus de 50 miles (plus de 80 km) à bord d'un X-15, franchissant la frontière de l'espace selon la définition de l'USAF. Le 15 novembre 1967, il se tue à bord d'un X-15 après avoir franchi l'altitude de 266 000 pieds (plus de 81 000 m).

- Robert Henry Lawrence, Jr., pilote de l'US Air Force, devait devenir un des pilotes du Manned Orbital Laboratory de l'USAF (programme qui sera annulé plus tard), il se tue en décembre 1967 dans le crash de son jet à l'atterrissage.

- Thomas Ronald Baron, un technicien chargé des contrôles de qualité et de sécurité sur les modules de commande du programme Apollo, est tué en 1967 avec sa femme et sa fille dans la collision de leur automobile avec un train. Il avait été renvoyé le 5 janvier 1967 par North American, la compagnie qui l'employait, après qu'il eut transmis à la presse ses critiques sur les méthodes de travail de son employeur. Après enquête, il fut annoncé que le suicide était la cause du drame.

-

- De nombreux astronautes ayant eux participé aux missions lunaires sont toujours en vie (ainsi que des milliers de techniciens et de nombreux astronautes ayant participé au programme Apollo), au premier rang desquels l'équipage d'Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, tous trois agés de 79 ans en 2009. Il suffit de consulter les biographies des astronautes des missions lunaires du programme Apollo pour se rendre compte que seuls 6 sur ces 24 sont décédés, presque tous à plus de 60 ans (voir Catégorie:Astronaute américain du programme Apollo).

Véracité des missions

- Selon Bill Kaysing, auteur d'un livre en 1974 sur cette théorie, We Never Went to the Moon : America's Thirty Billion Dollar Swindle dans l'imposture de la Lune, les probabilités de réussite de telles missions étaient de l'ordre de 0,0017 %.

-

- Bill Kaysing a quitté l'entreprise Rocketdyne en 1963 avant que le programme Apollo ne prenne concrètement forme. On peut également se demander comment ce Kaysing a pu arriver à un nombre aussi précis. On peut fortement douter de ses calculs, car ils sont sans véritables explications.

- On considère généralement que les astronautes auraient dû subir une dose de radiations mortelles en traversant les ceintures de Van Allen. Les doses de radiations auraient dû être encore supérieures sur la Lune même, en particulier pendant la mission Apollo 16 qui a coïncidé avec une des plus intenses perturbations solaires jamais observées. Pourtant, jamais aucun astronaute n'a souffert des radiations après être revenu de la Lune. La Nasa prétend que ses combinaisons spatiales étaient extrêmement résistantes et protégeaient parfaitement les astronautes, mais alors, pourquoi n'utilise-t-on pas les mêmes technologies plutôt que d'énormes épaisseurs de plomb ou de béton pour se protéger des radiations ?

-

- Les ceintures de Van Allen ne sont pas des ceintures de radiations, mais des ceintures magnétiquement et électriquement chargées qui piègent les particules à haute énergie issues du Soleil. La dose de radiation émise par ces particules piégées dans les ceintures de Van Allen est de l'ordre de 25 Sv/an derrière une protection de 3 mm d'aluminium. Les astronautes y sont restés moins de deux heures et ont donc reçu une dose de l'ordre de 5 mSv (la radioactivité naturelle sur Terre est de 2,5 mSv/an). Les pilotes d'avion de ligne qui restent de longues heures en haute altitude sont beaucoup plus exposés que les astronautes. Les trois charges biologiques envoyées autour de la Lune lors du programme Zond soviétique ont survécu aux rayonnements cosmiques et les Soviétiques avaient développé un scaphandre similaire pour leur programme lunaire habité.

- Le module lunaire était totalement instable. Le moindre mouvement dans la cabine aurait pu le faire basculer, la preuve utilisée est l'essai en atmosphère terrestre d'un prototype de LEM qui avait failli coûter la vie à Neil Armstrong.

-

- C'est faux, il suffit de voir le comportement des capsules spatiales en service toujours de nos jours, même si capsule spatiale et LEM n'ont rien à voir. De plus, le pilotage d'un LEM dans le vide et à proximité d'un astre avec une gravité faible n'a rien à voir avec un pilotage en atmosphère « familière » où se posent des problèmes de pression de l'air et des vents plus ou moins violents qui peuvent effectivement déstabiliser un module lunaire.

Enfin, comme Michael Collins le fait remarquer à la fin du documentaire In the Shadow of the Moon, si les missions lunaires Apollo étaient réellement falsifiées, on peut se demander pourquoi la NASA a cru bon de falsifier six missions (Apollo 11, 12, 14, 15, 16 et 17) avec tous les risques d'indiscrétions que cela représentait de la part des personnes mises dans la confidence, au lieu de se limiter à falsifier un alunissage (celui d'Apollo 11), puis d'arrêter là le programme Apollo. La difficulté de mener une telle opération de désinformation sur plus de trois ans (1969 à 1972) laisse également penser que les six missions Apollo sont bien réelles.

De même, on peut se demander comment sont venus sur Terre les 2 415 échantillons (382 kg au total) de roche lunaire de la NASA s'ils n'ont pas été rapportés par les missions Apollo. Leur origine lunaire n'a jamais été contestée par aucun des très nombreux laboratoires indépendants ayant procédé à des analyses.

Contexte politique et spéculations sur les motivations d'un canular

- L'époque était celle de la guerre froide. Les Soviétiques avaient été les premiers à mettre un satellite (le Spoutnik, en 1957), puis un homme (Gagarine, en 1961) en orbite. Ils avaient également réalisé la première « marche » dans l'espace (Leonov, en 1965). De plus, la NASA engouffrait des budgets énormes et il était impératif de montrer que ceux-ci étaient suivis de succès. Si se poser sur la Lune était techniquement impossible, on peut imaginer que les Américains aient pu décider de faire croire au monde qu'ils l'avaient fait.

-

- Le fait que le programme lunaire habité soviétique fût en concurrence pour la course à l'espace, et que ni l'URSS ni aucun des autres États développés de la planète ayant des moyens d'observation et d'espionnage n'aient soulevé cette hypothèse constitue en lui même une preuve de la véracité de ces missions. Les Soviétiques ont d'ailleurs lancé une sonde inhabitée, Luna 15 qui a effectué 52 révolutions autour de la Lune au moment où la mission Apollo 11 se posait sur la Lune.