Rose (fleur) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Botanique et classification

Espèces

Les espèces botaniques de rosiers, qui appartiennent au genre Rosa, sont au nombre de 100 à 200 selon les divers auteurs et se répartissent en quatre sous-genres : Plathyrhodon, Hesperhodos, Hulthemia (parfois considéré comme un genre distinct) et Eurosa. Ce dernier est lui-même subdivisé en onze sections : Pimpinellifoliae (rosiers pimprenelle), Gallicanae (rosiers galliques), Caninae, Carolinae, Gymnocarpae, Cinnamomeae (rosiers cannelle), Chinenses, Banksianae, Laevigatae, Bracteatae et Synstylae.

Seules une douzaine d’espèces, et leurs taxons dérivés (variétés, formes), ont été utilisées pour créer la plupart des rosiers cultivés, généralement à fleurs dites « doubles » ou « pleines », aux très nombreux pétales. De plus en plus de formes naturelles sont cultivées dans les jardins, ce sont les « roses botaniques », dont la forme simple, semblable à l’églantine, et la rusticité s’accorde bien avec la tendance vers un jardin plus « sauvage ». Les rosiéristes modernes cherchent à exploiter la diversité du genre Rosa pour introduire dans leurs obtentions des gènes particuliers, par exemple de résistance au froid ou à certaines maladies.

Classes de roses

Les spécialistes distinguent généralement les « roses anciennes » des « roses modernes ».

Les premières sont généralement les cultivars datant d’avant 1867, dont beaucoup ont été perdues. Parmi celles qui sont encore cultivées figurent :

- des « roses galliques » (Rosa gallica), surtout ‘Officinalis’ et ‘Cardinal de Richelieu’,

- des « roses à cent feuilles » (Rosa centifolia), surtout « pompon rose » (‘Pompon de Meaux’) et « pompon rouge » (‘Pompon de Bourgogne’),

- des rosiers mousseux qui sont des mutations stériles de centifolia (ou de rosiers de Damas) comme ‘Salet’ ou ‘Mousseline’,

- les « rosiers de Damas » (Rosa damascena), hybrides naturels apparus en Asie Mineure, de Rosa gallica × Rosa phoenicia, avec la ‘Rose de Puteaux’ cultivée pour ses pétales séchés et la ‘rose de Recht’, très répandue en Angleterre,

- quelques « rosiers de Portland », comme ‘Jacques Cartier’,

- les « Noisettes », ou « thé noisette », surtout ‘Gloire de Dijon’, ‘Rêve d’or’ et ‘Madame Alfred Carrière’

- quelques « Bourbon » : ‘Louise Odier’ et surtout ‘Souvenir de la Malmaison’,

- les « rosiers blancs » : Rosa ×alba, la rose d’York, Rosa alba semiplena, ‘Cuisse de nymphe émue’ et ‘Pompon blanc parfait’.

En 1867, la création de ‘La France’, la première hybride de thé (dérivée des roses importées de Chine avec les cargaisons de thé) marque le début des « roses modernes » que sont les rosiers « à grandes fleurs », les « floribunda » et les « rosiers anglais ».

La rose dans les Arts et les Lettres

La rose en littérature

Littérature européenne

- Au Moyen Âge

Le Roman de la Rose est l'une des œuvres les plus célèbres du Moyen Âge. Écrit par Guillaume de Lorris (vers 1236) puis par Jean de Meung (entre 1275 et 1280), ce long poème allégorique dans lequel la rose, objet de la quête, est le symbole de la perfection, décrit la tentative d’un amoureux (le poète) pour s’emparer de l’être aimé, représenté par une rose. À la même époque, Dante écrit La Divine Comédie qui se conclut par une vision de rose blanche mystique.

- À la Renaissance

Au XVIe siècle, chez les poètes et spécialement chez Pierre de Ronsard, la poésie utilise la symbolique de la rose pour évoquer la fragilité de la vie humaine :

- « Mignonne, allons voir si la rose…»

- et

- « vivez si m’en croyez, n’attendez à demain

- cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. »

« J’aime la bouche imitante la rose. »

- À l'époque classique

et chez Corneille, la rose montre le passage rapide du temps :

- « Le temps aux plus belles choses

- se plaît à faire un affront

- il saura faner vos roses

- comme il a ridé mon front »

Deux vers célèbres de François de Malherbe dans les stances, Consolation à Monsieur du Périer sur la mort de sa fille, associent la rose à la beauté éphémère :

- « Et rose elle a vécu ce que vivent les roses,

- l’espace d’un matin. »

Dans la Belle au bois dormant, conte de Charles Perrault repris plus tard par Jacob et Wilhelm Grimm, Églantine est protégée par un mur d’églantiers et dans The Parlement of Roses to Julia de Robert Herrick : « Réunis en parlement tous ces seigneurs proclamèrent la rose reine des fleurs ».

- À l'époque moderne

La Petite rose (Heidenröslein) de Goethe est l'un de ses plus célèbres poèmes, mis en musique par Schubert qui met en image la jeunesse et la souffrance de l'amour.

Le thème de la fragilité est repris par Victor Hugo dans La Rose de l’Infante : la petite infante, fille de Philippe II, voit les pétales de sa rose s’envoler sous l’action du vent ; au même moment l’Invincible Armada est détruite par une terrible tempête.

Au XVIIIe siècle, l’expression « cueillir la rose » avait un sens galant désignant la perte de virginité.

Plus récemment (1980), le roman d’Umberto Eco, le Nom de la rose (Il nome della rosa), est une sorte d’enquête policière médiévale se déroulant en Italie, mais l’histoire ne révèle pourtant pas le choix de ce titre… Le roman a été adapté ensuite au cinéma (1986).

Littérature persane

Saadi, le gulistan, ou jardin de roses

Poète et soufi, il commence à rédiger le gulistan, joyau de la mystique soufi médiévale et somme philosophique écrite en vers et en prose poétique, en 1278. Saadi fut révéré comme un prédicateur de l'ordre mystique de la rose. Parmi toutes les allégories de ce recueil, destinées à dévoiler la nature profonde des êtres et des choses, et ainsi à amener à un éveil spirituel et percevoir la réalité de l'existence, une excellente illustration des enseignements portés par les métaphores de jardins et de roses se trouve dans ce passage :

« Un soufi était plongé dans une profonde méditation sur l'être divin ; au sortir de sa rêverie, ses compagnons lui demandèrent quels dons miraculeux il avait rapportés du jardin de la contemplation où il s'était transporté : j'avais l'intention de cueillir pour vous des roses plein ma robe, mais quand je me suis trouvé devant le rosier, le parfum des roses m'a enivré à tel point que je n'ai pu faire un geste. »

Les quatrains d'Omar Khayyam sur le vin, l'amitié, son jardin et les roses

Omar Khayyam était mathématicien (il a écrit entre autres le traité sur les difficultés des définitions d'Euclide), astronome (il fut l'un des huit astronomes à travailler à la réforme du calendrier musulman de 1074) et poète. Ses quatrains aux images souvent difficiles à décrypter, mettent en jeu le vin, le jardin et les roses. Sa tombe à Nishapur est entourée de rosiers dont deux boutures ont été plantées sur le tombe du poète anglais Edward Fitzgerald qui l'a traduit en anglais, publié en 1859 et ainsi fait connaître en Europe.

- « Je tombais de sommeil et la sagesse me dit :

- Jamais dans le sommeil la rose du bonheur n'a fleuri pour personne...

- La saison des roses et du vin et des compagnons ivres!

- Sois heureux un instant, cet instant c'est ta vie

- Vois, la brise a déchiré la robe de la rose,

- De la rose dont le rossignol s'était enamouré ;

- Faut-il pleurer sur elle, faut-il pleurer sur nous ?

- La mort viendra nous effeuiller et d'autres roses refleuriront. »

La rose dans les Arts

Dans l'Antiquité grecque

La « fresque à l’oiseau bleu » découverte en 1900 dans les vestiges du palais de Cnossos en Crète, construit vers l’an 2000 avant Jésus-Christ, représente des rosiers fleuris. C’est la première représentation connue de roses peintes. On ne sait s’il s’agit de roses sauvages ou cultivées, ni à quelle espèce les attribuer, d’autant plus que la fresque a été restaurée et toutes les roses repeintes avec six pétales de couleur jaune. Une seule, à cinq pétales rose doré, au centre orange, semble être originale. Le botaniste C.C. Hurst l’avait identifiée à Rosa richardii, la rose sainte d’Abyssinie. Les pièces de monnaie portant une rose gravée les plus anciennes ont été trouvées à Rhodes et datent de 500 avant Jésus-Christ environ. Le nom de cette île serait celui de la nymphe Rhodé, épouse d’Hélios, et dont le symbole était la rose.

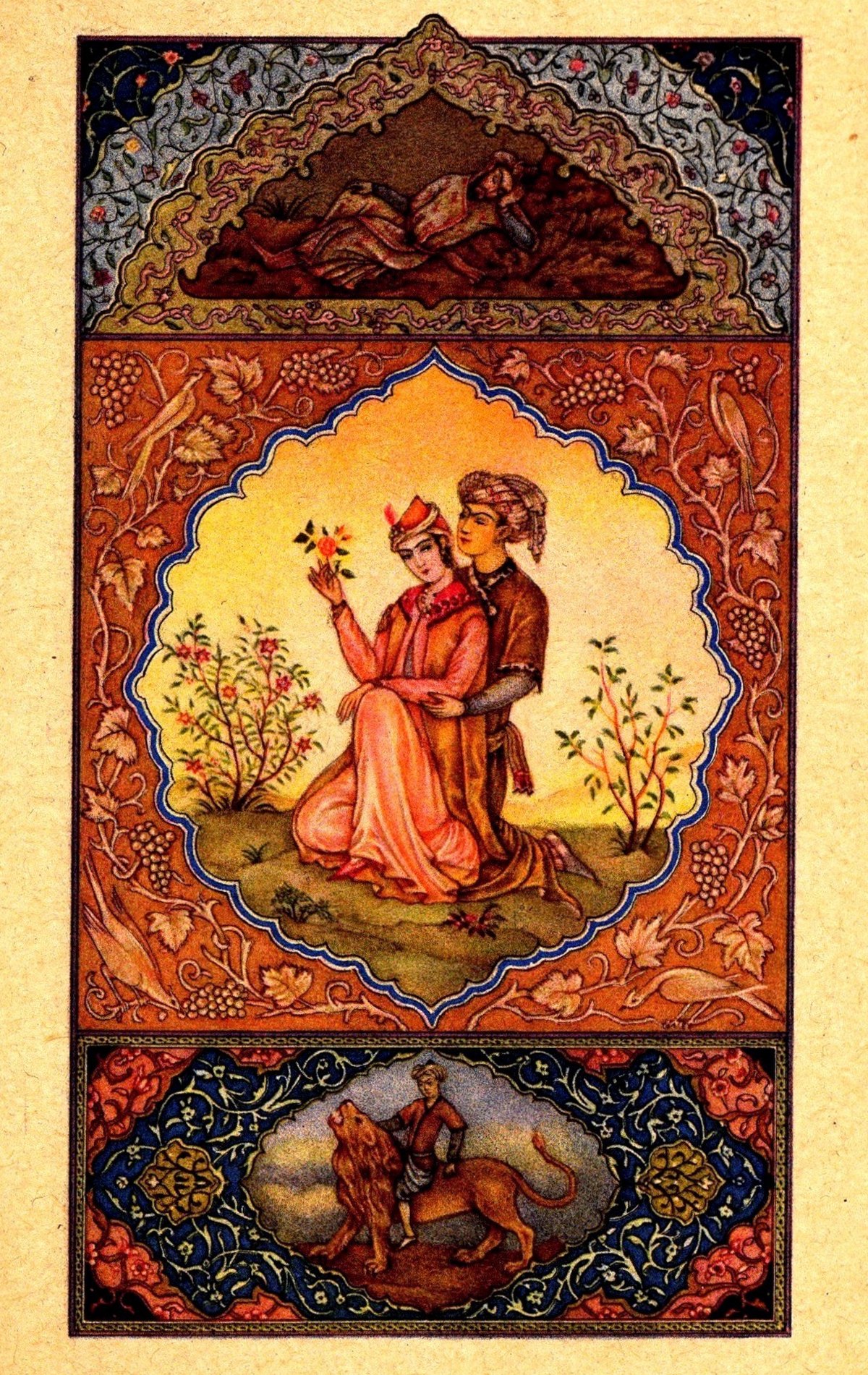

En Orient

Une broderie de roses ‘Persan Yellow’ du XVIIe siècle a été retrouvée à Ispahan. Et les roses n’ont jamais cessé d’être un motif décoratif des tapisseries, broderies et tissages au Moyen-Orient comme en Europe.

Au Moyen Âge

L’art du vitrail avec les rosaces, ouverture circulaire ornée de vitraux dans les églises, roses sublimées par la foi et l’habileté des maîtres verriers.

En peinture

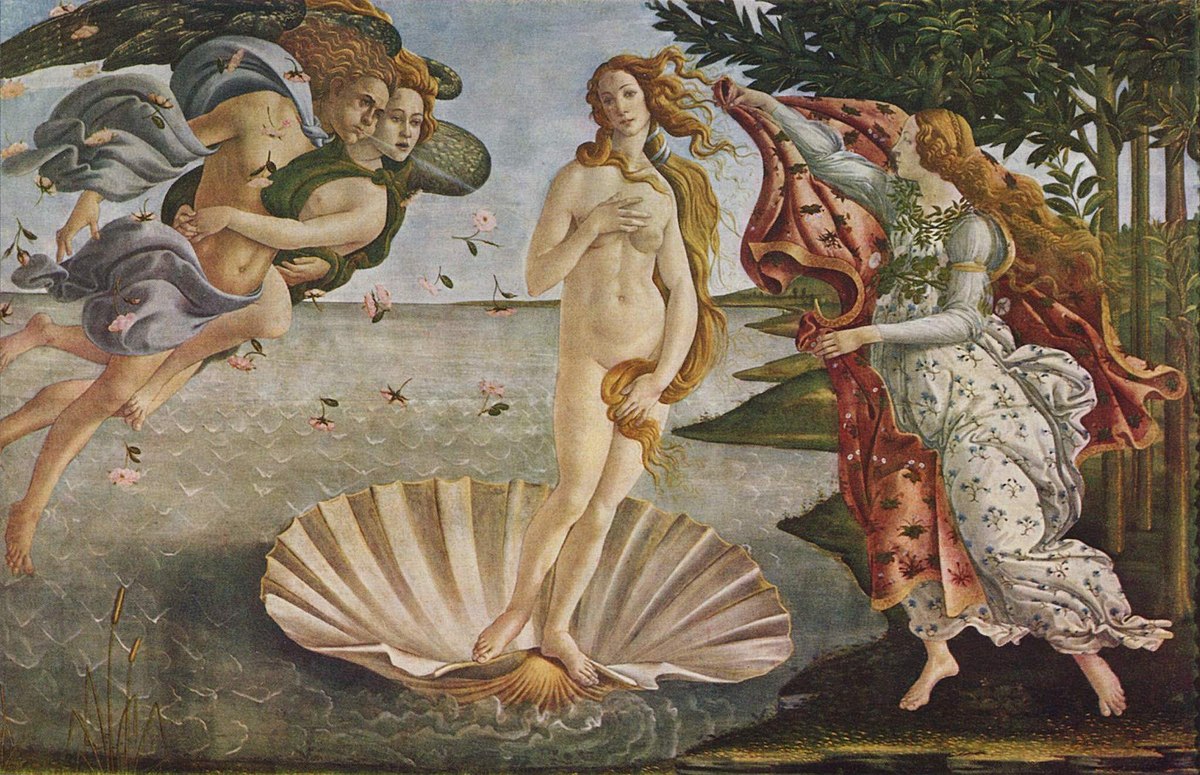

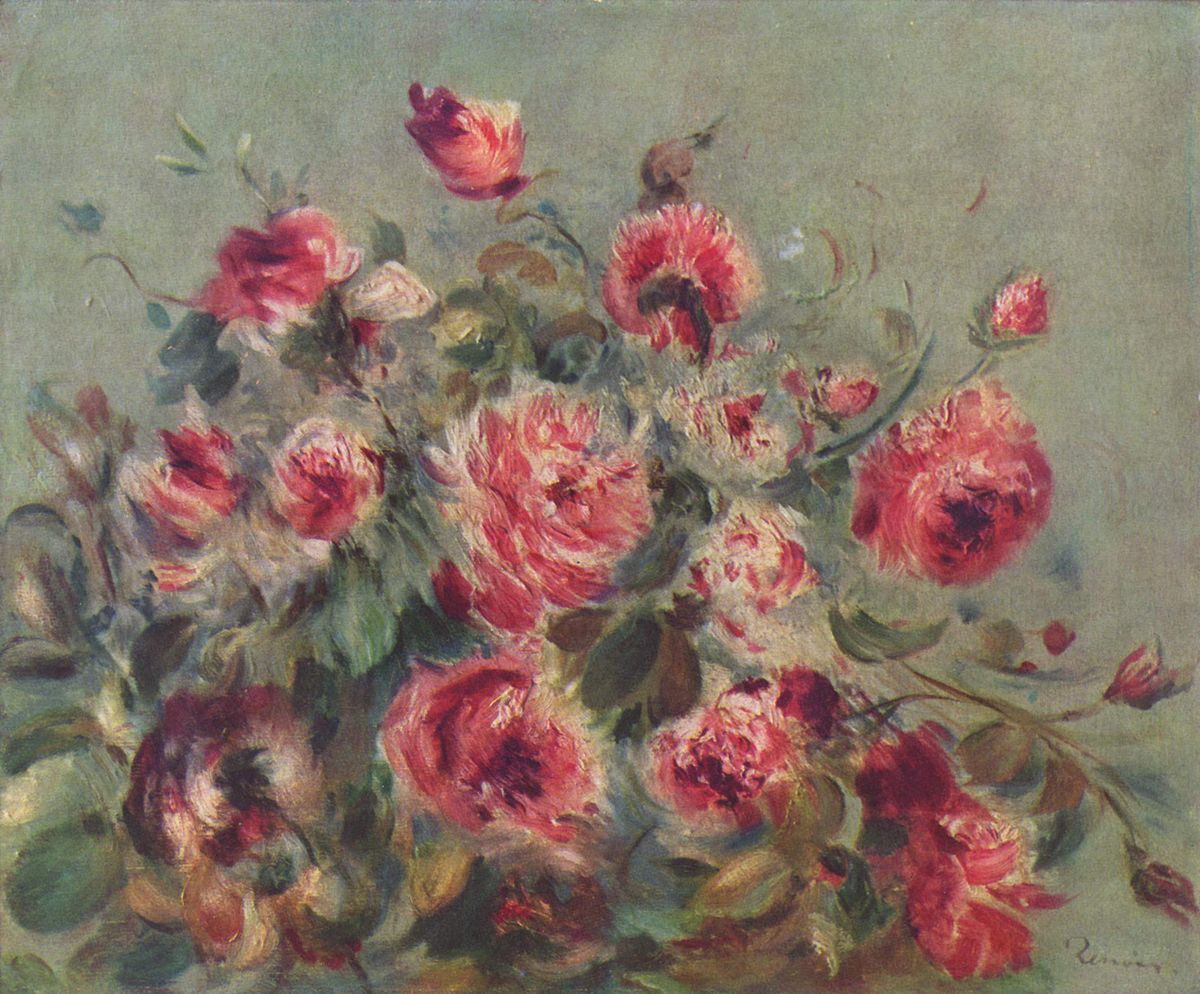

En peinture, la rose est présente dans de nombreux tableaux liés à l’amour et en particulier à l’« amour universel » que représente la Vierge Marie aussi appelé,"la rose sans épines". Ainsi la Naissance de Vénus, de Sandro Botticelli nous montre un ciel où roses et pétales flottent au vent. On retrouve la rose dans les natures mortes des peintres flamands et hollandais du XVIIe siècle, avec de somptueuses compositions florales, ainsi que chez les impressionnistes.

Pierre-Joseph Redouté (1759-1840) compose de 1817 à 1824 son ouvrage en trois volumes Les Roses, planches en eau-forte en pointillé coloriée dont le texte est rédigé par le rosiériste Claude-Antoine Thory. Ces aquarelles sont exécutées d’après la collection de la Malmaison de l’impératrice Joséphine et publiées entre 1817 et 1824.

Dans les arts décoratifs

C’est un motif décoratif constant des faïences qui présentent très fréquemment dès le XVIIe siècle en motif central des assiettes et des plats une rose ou un bouquet à la rose, monochrome ou polychrome. porcelaines.

En musique

On n’oubliera pas un art, la chanson, qui a valu à la rose pas mal de triomphes. Plusieurs générations de Français ont pleuré en écoutant Les Roses blanches, chanson de Pothier et Raiter, interprétée pour la première fois par Berthe Sylva en 1927. On pensera aussi, à des airs qui ont franchi les siècles sans perdre une ride, et spécialement À la claire fontaine et Vive la rose et le lilas . On peut citer également Roses de Picardie, composée en 1916 par Haydn Wood et interprétée notamment par Yves Montand et Rosa, chantée par Jacques Brel, dont une déclinaison latine, Rosa, rosa, rosam…, servait de refrain. 'La plus belle œuvre restant toutefois "Mon amie la rose" de Françoise Hardy.

Au cinéma

Peu de roses par contre dans les titres de films, sinon The Rose de Mark Rydell avec Bette Midler (1979), La Rose pourpre du Caire de Woody Allen, Le Nom de la rose de Jean-Jacques Annaud (1986) et Bread and Roses de Ken Loach (2000).

La rose a servi de modèle au Pokémon Rosélia qui est issu de la troisième génération de Pokémon. Dans la quatrième génération, Roselia gagne une évolution Rosérade qui est une sorte de rosier et une préévolution Rozbouton qui est un bouton de rose. Les Pokémon sont des personnages de jeu vidéo, de manga (un sous-genre de la bande dessinée considérée comme le 9e Art) et de japanimation (dix films ont été à ce jour tournés, le cinéma est appelé le 7e Art) dont les représentations sont reprises sur de multiples supports. Leur origine moderne et japonaise tant à affirmer que la rose est toujours un modèle de référence de la fleur dans l’imaginaire collectif et non pas seulement occidental.