Rhytine de Steller - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Rhytine de Steller | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Classe | Mammalia | ||||||||

| Ordre | Sirenia | ||||||||

| Famille | Dugongidae | ||||||||

| Sous-famille | Hydrodamalinae | ||||||||

| Genre | |||||||||

| † Hydrodamalis Retzius, 1794 | |||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| † Hydrodamalis gigas Zimmermann, 1780 | |||||||||

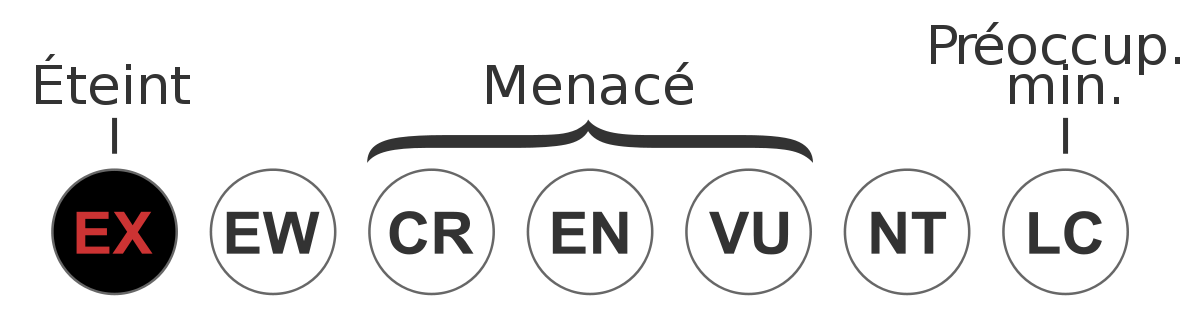

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

La Rhytine de Steller (Hydrodamalis gigas), aussi connue sous le nom de vache de mer, était un énorme mammifère marin, appartenant à la famille des dugongidés, qui vivait dans les eaux arctiques proches de l'île Béring et de l'île Medny. La découverte de nombreux fossiles indique que l'on trouvait, avant l'apparition de l'homme, des rhytines tout autour des côtes du Pacifique nord, du Mexique, aux Aléoutiennes et jusqu'au Japon. Elle a disparu au XVIIIe siècle, peu après sa découverte.

Histoire

Découverte

La rhytine a été découverte en 1741 par le chirurgien et naturaliste Georg Wilhelm Steller, qui faisait partie de l’expédition de Vitus Bering, un explorateur danois. Ce dernier avait été chargé par le tsar russe de déterminer, par une expédition, si l’Alaska et la Sibérie étaient ou non reliées. C’est lors de ce voyage qu’il découvrit le fameux détroit qui porte son nom. Lors du retour, immobilisé par la banquise, Steller en profita pour observer les animaux de la région. C’est alors qu’il découvrit cet animal étrange ressemblant fortement aux autres siréniens mais aux proportions bien plus impressionnantes.

Extinction

Lors du retour de Bering en Russie, la nouvelle de l’existence d’un animal facile à chasser et dont on pouvait tirer un nombre considérable de ressources se propagea rapidement et attira l’attention des pêcheurs. La rhytine, qui produisait un lait réputé délicieux, et dont on pouvait tirer de la graisse, de l’huile et de la chair d’excellente qualité fut chassée sans merci par les marins, les chasseurs et les marchands de fourrure. Sa graisse était utilisée comme nourriture, mais aussi pour faire une huile de lampe qui ne dégageait ni odeur ni fumée, de longue conservation. À l'époque de la découverte de l'animal, les populations de rhytines étaient déjà réduites et leur répartition géographique limitée. Son caractère très placide, sa durée de gestation très longue et sa lenteur furent fatals à la rythine qui disparut rapidement. En l'espace de 27 ans seulement, la totalité de sa population (environ 2 000 individus) fut massacrée. De nombreux témoignages de gens prétendant avoir vu des rhytines ont depuis été enregistrés, ce qui pourrait laisser croire que de petits groupes auraient survécu. Néanmoins, il n'en existe pas de preuve.

Vie sociale

Comme les autres siréniens, la rhytine vivait en solitaire ou en petits groupes.

Morphologie

La rhytine pouvait faire jusqu’à 8 mètres de long et peser près de 11 tonnes, ce qui la rendait bien plus grande que ses cousins le lamantin et le dugong. Elle ressemblait un peu à un phoque géant, mais sa nageoire caudale était assez proche de celle de la baleine. À l’avant du corps, deux membres de petite taille lui servaient à se déplacer. Selon Steller, son découvreur, sa peau était très épaisse, d’un noir basané, avec quelquefois de grandes taches plus claires, et était dotée de nombreux replis cutanés, auxquels la rhytine doit son nom (rhytine provient en effet d’un mot grec signifiant plissement). Elle n’avait pas de dents, mais deux grosses plaques masticatrices en corne qui lui servaient à broyer les algues dont elle se nourrissait.