Rhinocéros indien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les représentations sociales du Rhinocéros indien

Le rhinocéros indien est le plus gros mammifère de l’Inde, à l’exception de l’éléphant indien. À ce titre, il a joué un rôle certain dans les cultures du nord du sous-continent.

Ainsi, dans la culture pré-indienne de l’Indus (XXVIe au XIXe siècle av. J.-C.), on trouve la représentation d’un dieu à trois visages, souvent assimilé à un proto-shiva. « De part et d’autre du dieu se trouvent quatre animaux, un éléphant et un tigre à sa droite, un rhinocéros et un buffle à sa gauche ». Les quatre animaux ainsi représentés sont les plus gros et les plus puissants du nord de l’Inde, et leur association avec un dieu montre nettement que leur puissance physique est aussi un symbole de pouvoir.

À des périodes plus récentes et mieux documentées, le rhinocéros indien reste associé aux dieux. Sa corne lui aurait ainsi été donnée par Parvati, la femme de Shiva. À ce titre, bon nombre de croyances font de lui une créature sacrée aux pouvoirs magiques.

Un des premiers occidentaux à décrire l’animal est Nicolò de’ Conti, un explorateur du XVIe siècle qui l’assimile à la licorne.

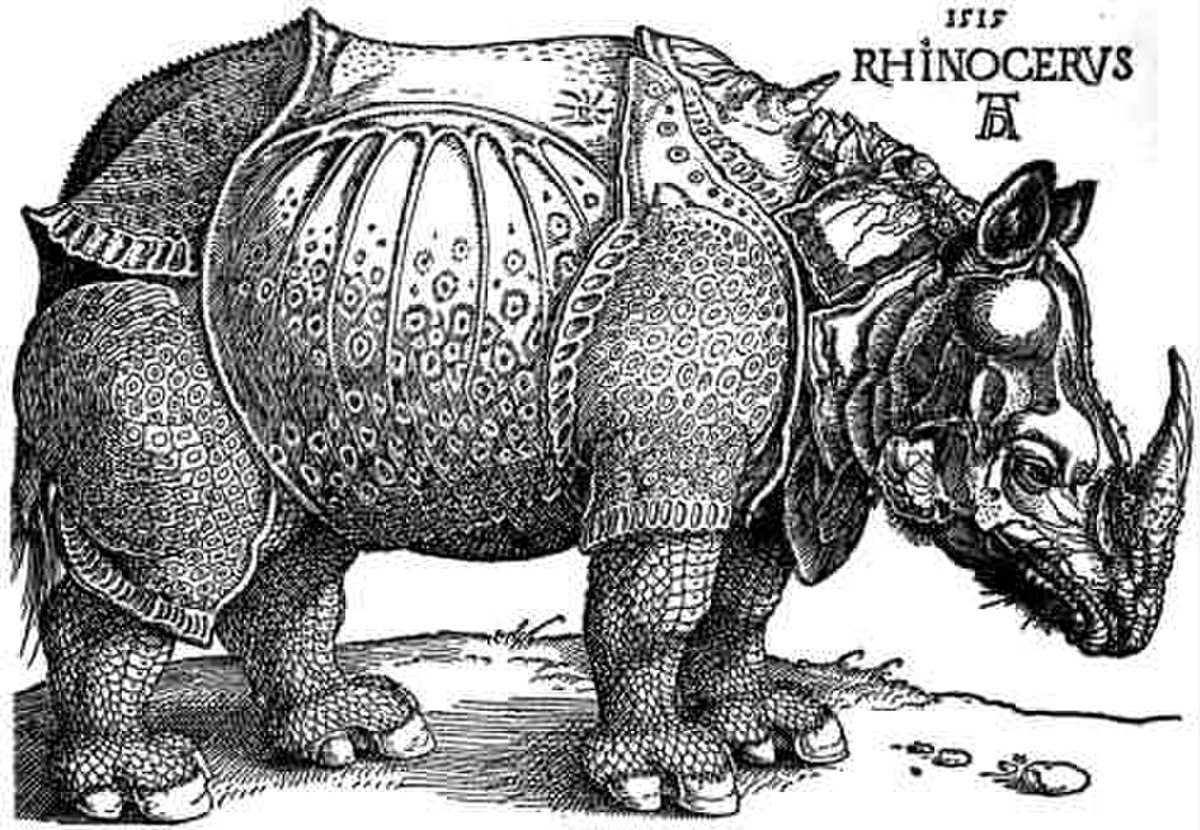

Impressionnés par l’animal, les Portugais qui découvrent l’Inde au XVIe siècle ramènent des spécimens en Europe. Le premier inspirera une célèbre estampe sur bois, gravée par Albrecht Dürer en 1515, et appelée le Rhinocéros de Dürer. L’œuvre est basée sur une description écrite et un bref croquis d’un rhinocéros indien amené à Lisbonne plus tôt dans l’année, réalisés tous deux par un artiste inconnu. Dürer n’a jamais vu le rhinocéros réel, premier exemple vivant vu en Europe depuis l'époque romaine. Vers la fin de 1515, le roi du Portugal, Manuel Ier, envoie l’animal en présent au pape Léon X, mais la bête meurt dans un naufrage au large des côtes italiennes début 1516. Aucun rhinocéros en vie ne sera revu en Europe jusqu’à ce qu’un second spécimen arrive à Lisbonne en provenance d’Inde, en 1577.

Il semble que les anciens rajahs indiens aient ponctuellement dressé des rhinocéros pour la guerre. Ces derniers ont aussi été parfois dressés pour divers usages plus pacifiques, par exemple comme animaux de traits, du moins à l’époque ou ils n’étaient pas encore devenus très rares.