Requin pèlerin - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Cetorhinus maximus |

| Requin pèlerin | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Chondrichthyes | ||||||||

| Sous-classe | Elasmobranchii | ||||||||

| Super-ordre | Euselachii | ||||||||

| Ordre | Lamniformes | ||||||||

| Famille | |||||||||

| Cetorhinidae Gill, 1862 | |||||||||

| Genre | |||||||||

| Cetorhinus Blainville, 1816 | |||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) | |||||||||

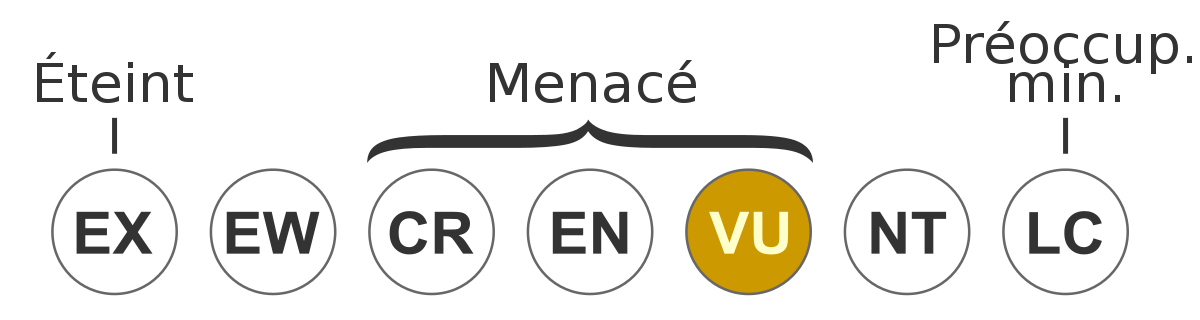

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) est la seconde plus grosse espèce de poisson connue, après le requin baleine. Sa taille peut atteindre 12 m de long pour une longueur moyenne de 10 m. Comme beaucoup de requins, il compte parmi les espèces menacées et sa diversité génétique ne semble pas élevée.

La famille Cetorhinidae ne contient qu'un seul genre : Cetorhinus lui même ne contenant que l'espèce Cetorhinus maximus, le requin pèlerin. L'espèce la plus proche est le requin grande gueule.

Étymologie

Cetorhinus vient du grec ketos, « monstre marin » et rhinos, « nez » ; maximus est latin et veut dire grand. C'est le dernier survivant de la famille des Cetorhinidae.

Alimentation

Il se nourrit exclusivement de zooplancton (notamment de Calanus helgolandicus) qu'il capture le plus souvent en surface, au printemps et en été, dans des eaux de 11 à 14 °C. Il est l'une des trois espèces de requins zooplanctophages.

Apparence

Son museau est très pointu, ce qui explique les racines « rhinos » et « maximus » de son nom. Cette impression de pointe est encore renforcée lorsque le requin s'alimente, car sa bouche s'ouvre sous son nez.

Sa bouche, naturellement assez grande, peut s'ouvrir bien plus que celle du requin baleine.

Ses fentes branchiales sont énormes et peuvent encore se dilater sous la pression de l'eau que le requin filtre.

Sa couleur (gris bleuté ou bronze) est assez sombre.

Sa première nageoire dorsale est grande et triangulaire. Elle peut atteindre jusqu'à 1,03 m (pour les adultes dont la taille est supérieure à 7 m).

Habitat et distribution

Sa distribution estivale commence à être connue, mais si on sait depuis peu qu'ils migrent vers le sud en hiver, on ne connaît pas encore leur aire hivernale de répartition. On le trouve en été dans les eaux du plateau et du talus continental des zones tempérées et froides des deux hémisphères. Les observations sont rares au large et absentes de toutes les régions tropicales, tant dans l’océan Atlantique que dans l’océan Pacifique.

Comportement

Des scientifiques de l'université anglaise de Plymouth ont montré que ce requin ne nage pas à l'aveuglette, la gueule béante pour se nourrir, mais qu'il se montre très sélectif. Le requin serait capable de détecter des zones riches en zooplanctons et même de sélectionner ses espèces préférées. On connaît peu de choses sur sa reproduction. On pense que la femelle peut mettre bas 1 à 5 jeunes, qui ont grandi dans ses voies génitales, à partir de l'œuf fécondé. La gestation est estimée pouvoir durer 1 à 3 ans.

Jusqu'en 2009, les ichtyologues ne l'observaient qu'en été et toujours en Atlantique nord. Ils ignoraient presque tout de son comportement hivernal. Ils ont d'abord constaté (grâce à du radiotracking) qu'il n'hibernait pas l'hiver bien que des études antérieures l'aient postulé. On sait depuis peu grâce à l'utilisation de balises (de type PSAT) accrochée au moyen d'une fléchette sur la peau de 25 requins pélerins que les individus de cette espèce migrent vers des eaux plus chaudes, en changeant même d'hémisphère puisqu'on a retrouvé des requins marqués en Atlantique nord en train d'hiverner au large de la Guyane ou du Brésil (pour des individus marqués au large de la côte est des États-Unis. Ces puces enregistraient la profondeur, la température et le niveau de lumière toutes les 10 à 15 secondes et envoyaient leurs informations à un satellite quand le requin remontait. Elles ont montré qu'une partie du trajet se fait à des profondeurs antérieurement insoupçonnées : de -200 m à un kilomètre de profondeur et dure parfois plusieurs mois. Ce voyage pourrait permettre une meilleure gestation des femelles, une mise bas plus aisée et augmenter les chances de survie des nouveau-nés.