René-Antoine Ferchault de Réaumur - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

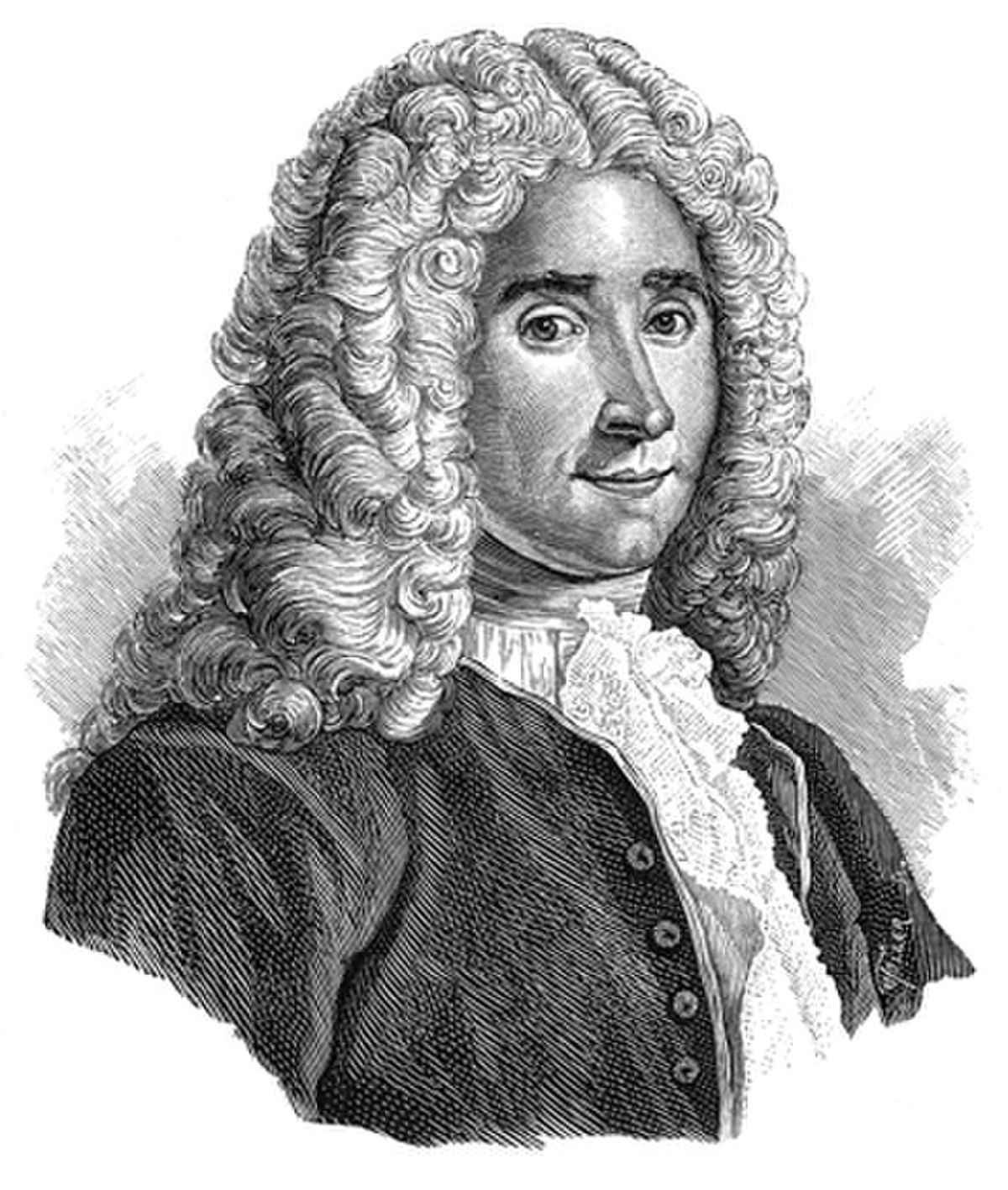

René-Antoine Ferchault de Réaumur, né le 28 février 1683 à La Rochelle et mort le 17 octobre 1757 dans son domaine de la Bermondière, à Saint-Julien-du-Terroux, est un scientifique français qui s'intéressa à des sujets très variés tels que la métallurgie, la température, la porcelaine et particulièrement l'entomologie. Il est aussi l'un des précurseurs de l'éthologie ; l'étude des comportements animaliers.

Éléments biographiques

La famille des Ferchault possède des terres en Vendée, dans le canton de Pouzauges. Jean Ferchault, le grand-père de René-Antoine, receveur des douanes à Luçon, achète dans les années 1620, une partie de la seigneurie de Réaumur.

Son père, René Ferchault qui est conseiller au présidial de La Rochelle, fonction surtout honorifique, meurt le 20 août 1684, tandis que son frère, Jean-Antoine (1684-1719), naît le 1er octobre de la même année.

René-Antoine fréquente le collège jésuite de Poitiers. En 1699, lui et Jean-Antoine s'installent à Bourges pour poursuivre leurs études auprès de leur oncle, le chanoine Gabriel Bouchel. René-Antoine étudie en particulier le droit et les mathématiques.

Arrivée à Paris

En 1703, il arrive à Paris où il continue ses études de mathématiques et de physique. C'est son cousin, Charles Hénault (1685-1770) qui le reçoit et, connaissant son goût et ses aptitudes pour les mathématiques, le fait connaître de Jean-Paul Bignon (1662-1743), alors président de l'Académie des sciences. Le 12 mars 1708, il devient élève géomètre à l'Académie. Dès le 19 mai 1708, il lit devant l'Académie une communication sur un problème de géométrie, Manière de trouver une infinité de lignes courbes nouvelles, en faisant parcourir une ligne quelconque donnée, par une des extrémités d'une ligne droite donnée aussi, et toujours placée sur un même point fixe, où il utilise une méthode mise au point par Louis Carré (1663-1711). Il présente l'année suivante deux autres mémoires portant sur le même sujet. Il est considéré comme le créateur de la notion de développée imparfaite.

Ce sont les seuls travaux de Réaumur en mathématique. En novembre 1709, il présente un mémoire intitulé De la formation et de l'accroissement des coquilles des animaux tant terrestres qu'aquatiques, soit de mer, soit de rivières. Ce travail, où il précise le mode de croissance des coquilles de mollusque, inaugure ses recherches sur les invertébrés.

Croyant convaincu, il passe beaucoup de temps dans ses domaines pour y observer la nature, qui reflète les merveilles de Dieu. Il présente en 1710 plusieurs mémoires consacrés aux invertébrés, sur la soie des araignées, les écrevisses, les guêpes... La mort de Louis Carré lui permet d'obtenir le titre de pensionnaire mécanicien à l'Académie des sciences, le 14 mai 1711.

L'Académie des sciences

Il participe dès lors activement à toutes les activités de l'Académie. Il est nommé pour la première fois sous-directeur de l'Académie en 1713 (puis en 1718, 1722, 1723, 1726, 1730, 1734, 1739, 1746 et 1752) et directeur l'année suivante (ainsi qu'en 1716, 1717, 1720, 1724, 1727, 1731, 1735, 1740, 1747 et 1753).

Ses communications se succèdent : en 1712, il s'intéresse aux coquillages, à la reproduction des écrevisses et aux algues. En 1713, il se consacre à la botanique. Parallèlement à ses propres recherches, il est chargé par l'Académie de faire paraître une Description des Arts et Métiers. En 1711, il fait paraître ses deux premières études, sur la fabrication de l'ardoise et des fausses perles, puis, l'année suivante, sur les techniques utilisées pour la fabrication de miroirs, et, en 1713, sur le travail du doreur. Ces premières évaluations de l'artisanat français, où il propose souvent des améliorations techniques, sont rassemblées et publiées par l'Académie de 1761 à 1782 en 18 volumes.

C'est dans cette série que s'insèrent ses premières observations en métallurgie, intérêt activement soutenu par le Régent, Philippe d'Orléans (1674-1723). Il présente à l'Académie, entre 1720 et 1722, dix mémoires consacrés à ce sujet. Il les rassemble et les fait paraître en deux parties sous les titres L'Art de convertir le fer forgé et l'art d'adoucir le fer fondu ou de faire des ouvrages de fer fondu aussi finis que le fer forgé et L'Art d'adoucir le fer fondu ou l'art de faire des ouvrages de fer fondu aussi finis que le fer forgé. En décembre 1721, le Régent le récompense pour ses recherches en lui attribuant 12 000 livres de rente annuelle, dont il fera cadeau à l'Académie.

En 1725, il fait paraître son Explication des principes établis par M. de Réaumur pour la construction des thermomètres dont les degrés soient comparables. En 1734, il publie le premier tome de ses Mémoires pour servir à l'Histoire des Insectes. Le deuxième tome paraît en 1736, le troisième en 1737, le quatrième en 1738, le cinquième en 1740, le sixième en 1742. En 1749, il publie l’Art de faire éclore et d'élever en toutes saisons des oiseaux domestiques de toutes espèces.

En 1751, un collaborateur, Pierre Baux, célèbre médecin, météorologiste, botaniste et naturaliste, devient son correspondant à l'Académie.

Dans son Art de convertir le fer forgé, Réaumur exprime avec force les principes qui vont désormais guider les Académiciens et selon lesquels il s'agit de faire progresser les connaissances et de contribuer au développement de la communauté scientifique internationale.

l'etude des sucs gastrique

En 1752, il étudie l’influence du suc gastrique dans la digestion et permet des avancées dans ce domaine. Il est l’un des pionniers de la génétique avec ses recherches sur l’hybridation qui sont à la base des travaux que Mendel entreprendra près d’un siècle plus tard.Il se sert du suc gastrique d un lapin et de la viande dans un tube a essaie + du suc guastrique cet homme etait un vrai pionnier de l intelligeance francaise

L'acier

Il s'intéresse à la fabrication de l'acier et tente d'améliorer la médiocre production française. Le premier, il démontre que l'acier n'est pas du fer épuré, comme on le pensait jusqu'alors. Grâce à ses recherches il démontre la possibilité de transformer la fonte en acier, par addition de fer métallique ou d'oxyde. Il étudie également les traitements thermiques de l'acier : cémentation et trempe en inaugurant l'utilisation du microscope pour l'étude de la constitution des métaux, créant la métallographie. Il publie en 1722 « L'Art de convertir le fer forgé en acier » et « L'Art d'adoucir le fer fondu ». Il se consacre en effet à la mission d'appui au développement industriel confiée à l'Académie par Louis XIV, qui comprend notamment l'examen des inventions et la publication de la Description des Arts et Métiers.

Le fer-blanc

Il met au point un procédé économique de fabrication du fer-blanc en 1725 et prend même la direction d'une usine. Tout d'abord, il préconise de choisir les feuilles d'acier assez souple, de les décaper avec une solution acide (vinaigre, eau de seigle ?), puis de les frotter au sable avant de les étamer. Il indique également que le bain d'étain doit être recouvert d'une couche de suif pour limiter la formation d'impuretés. (Principes de l'art de faire le Fer blanc, registres de l'Académie royale des sciences, 21 avril 1725.)