Refuge Vallot - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Refuge Vallot | ||

| ||

| Altitude | 4 362 m | |

|---|---|---|

| Massif | Massif du Mont-Blanc | |

| Pays |

| |

| Inauguration | août 1938 | |

| Gérant | CAF St Gervais | |

| Capacité | 12 lits | |

| Latitude Longitude | ||

Le refuge Vallot, aussi appelé cabane Vallot ou abri Vallot est un refuge situé sur la voie normale du mont Blanc, au pied de l'arête des Bosses sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, dans les Alpes, à l'altitude de 4 362 mètres.

Ce refuge ne faisait qu'un avec un observatoire mais, par la suite, a été dissocié et on trouve donc désormais à quelques mètres l'un en dessous de l'autre l'observatoire Vallot, pour les scientifiques, et le refuge Vallot, pour les alpinistes.

Histoire

Les cabanes Vallot

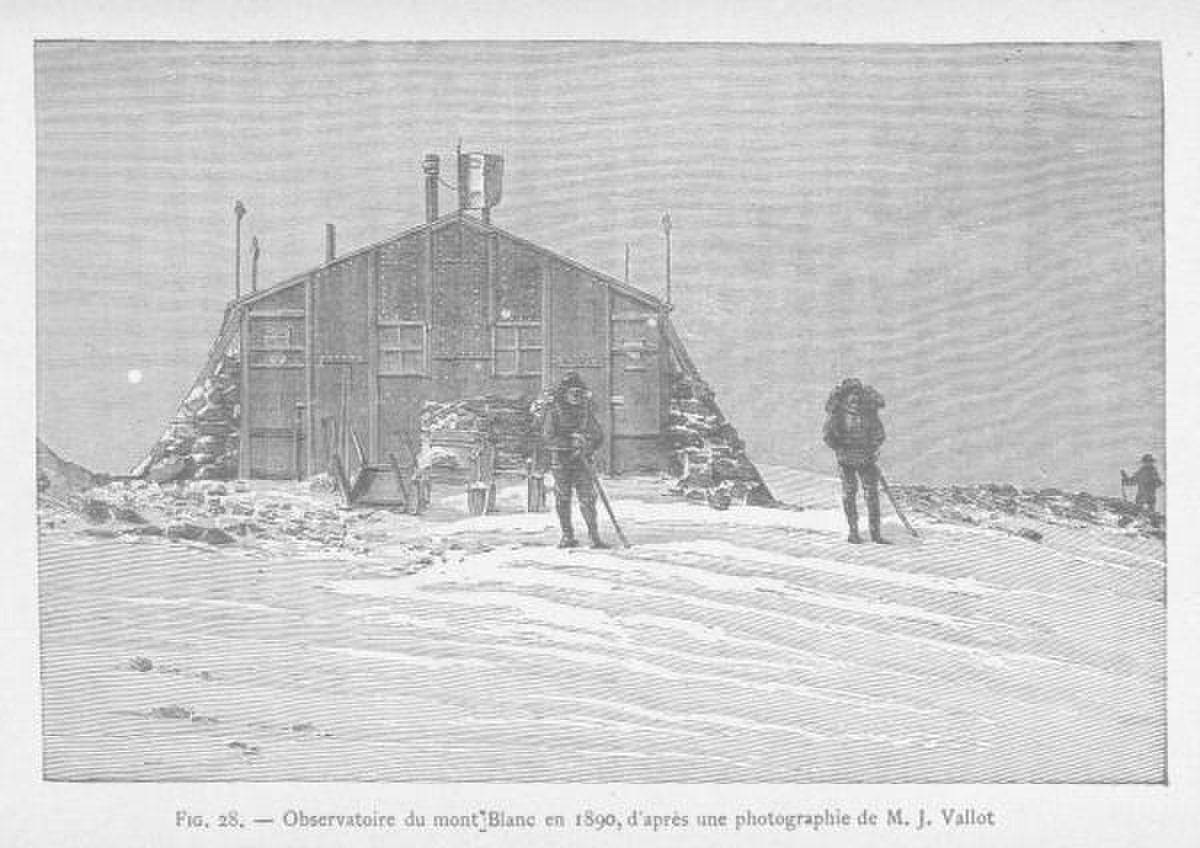

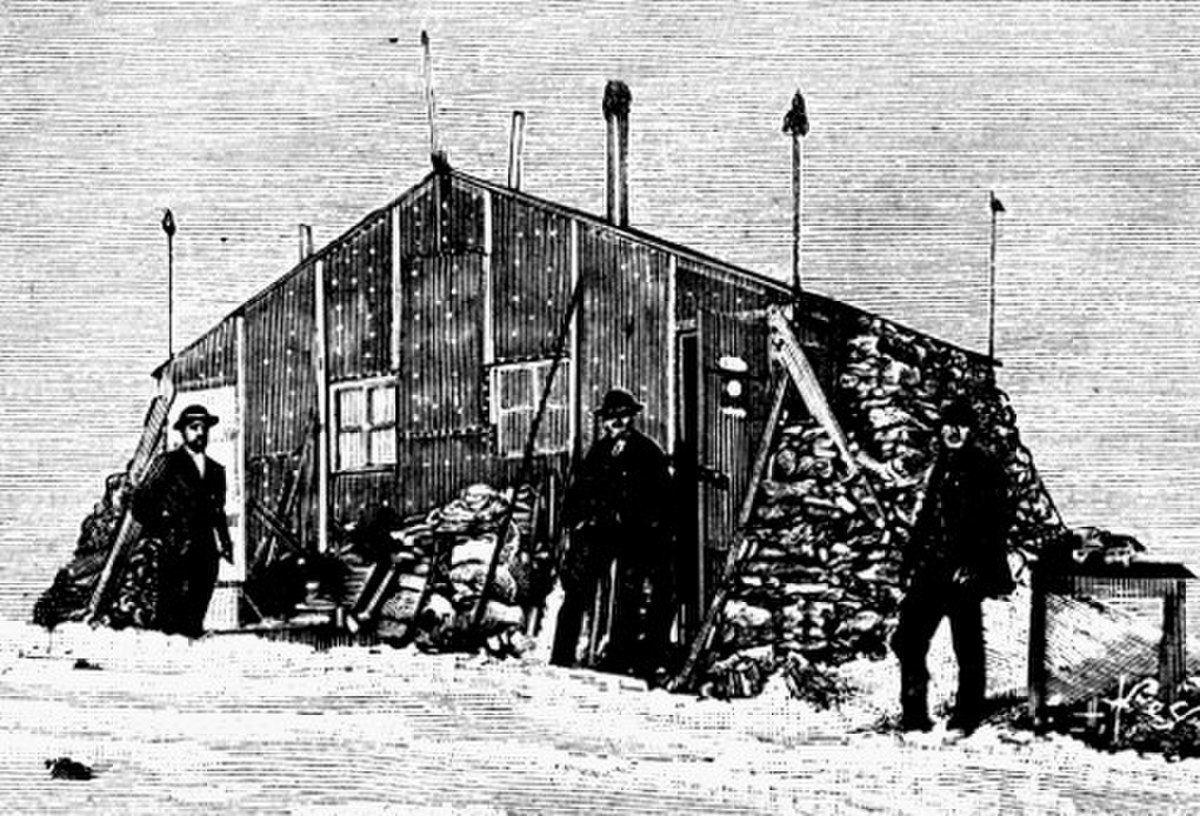

Joseph Vallot, astronome et géographe, a construit un premier observatoire-refuge de deux pièces à 4 365 mètres en 1890, agrandi en 1891 et 1892 pour passer à 8 pièces, puis reconstruit sur son emplacement actuel à 4 350 mètres en 1898.

La commune de Chamonix-Mont-Blanc accorde à Joseph Vallot une autorisation à condition que son observatoire serve aussi de refuge pour les alpinistes. En 1890 la cabane Vallot (refuge de deux pièces) est construite pour les alpinistes, un chalet de bois de cinq mètres de long et trois mètres de large construit à Chamonix et qui sera monté sur l’arête des Bosses à 4 520 m, avec une pièce pour les observations scientifiques, et une autre de deux pièces pour les alpinistes et qui devint le premier refuge Vallot ; Janssen y séjourna une semaine en 1890 et l'expédition de Eiffel en 1891 ; le docteur Jacottet meurt à l’observatoire Vallot d’une défaillance respiratoire aiguë en 1891.

Puis une cabane est construite à côté en 1892, pour les alpinistes, les porteurs et les guides, l'année suivante pour libérer l'observatoire désormais entièrement consacré à la science : il est agrandit alors de quatre pièces pour un total de 90 m2 : un atelier formant la porte d'entrée, et une cuisine équipée de deux fours à pétrole, la chambre des guides de cinq lits et la chambre des provisions, la chambre à deux lits du directeur, le laboratoire des enregistreurs, une pièce pour la spectroscopie et la photographie éclairée par le haut, une chambre d'amis à trois lits, un laboratoire de physique où est installé une tour et qui rejoint la chambre d'amis, contenant une multitude d'instruments. Un mur de pierre flanqué de planches isolantes doubles qui assuraient un matelas d'air et une bonne température intérieure, des fenêtres à double vitrage et dotées de volets intérieurs coulissants, une porte à double-tambour empêchant la neige d'entrer par mauvais temps assurent un habitat confortable. Le tout a coûté à Joseph Vallot la somme de 65 000 francs.

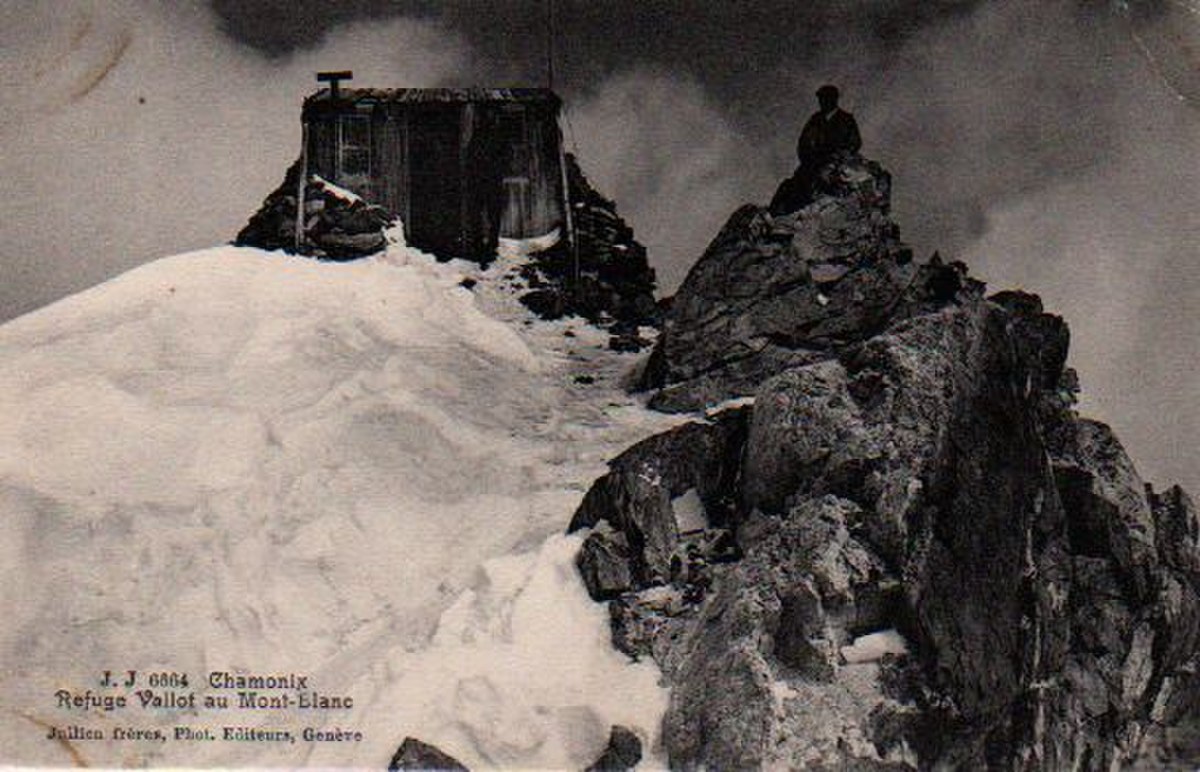

Mal situé, il provoqua un jour une accumulation de neige sous laquelle il disparut, et dut être reconstruit plus bas, à 4 362 m, sur les « Rochers foudroyés » en 1898 après que Vallot eut pris les conseils d'un explorateur polaire, Nansen. Meublé à l'orientale (un salon chinois meublé d'un canapé incrusté de nacre, de tapis brodés, de meubles laqués et de bibelots précieux), isolé et doté de quatre paratonnerres il était capable d'accueillir jusqu'à 27 personnes et Joseph Vallot animait les soirées de ses invités par des récits passionnants.

Joseph Vallot réalisa 34 fois l'ascension du mont Blanc, jusqu'à l'observatoire entre 1880 et 1920. En 1920, il passa encore dix jours dans l'observatoire et il écrit alors « La montée a été épuisante et la descente un calvaire. Toute a une fin en ce monde, le courage ne peut remplacer les forces perdues. (...) L'ère de mes ascensions scientifiques est close, définitivement. Je dis adieu au Mont-Blanc auquel j'ai consacré mon existence. L'observatoire est toujours là, et les expéditions continueront avec des plus jeunes, c'est ma consolation. En 1923, Joseph Vallot, sans plus aucune ressources financières, vend l'observatoire à la fondation Dina. Assan Dina est un célèbre mécène d'astronomes, petit-fils d'un maharaja. Le refuge Vallot sera ravitaillé par avion.

Le refuge actuel

La cabane Vallot fut remplacée par le refuge Vallot en 1938 à l'initiative du CAF et par l'observatoire situé quelques mètres plus bas. Le refuge a été entièrement rénové durant l'été 2006.

Dans les années 1930, les frères Cailliot du village de Saint-Sauveur, Julien et Anatole, charpentiers, ont fabriqué une annexe au refuge Vallot avec une structure en duralumin faite par les établissements Perrin à Orrouy. Le nouvel abri métallique de 35 m2 comporte une charpente en duralumin et des parois constituées de « feuilles d’aluminium placées de part et d’autre de deux minces couches de contreplaqué entre lesquelles se trouve une couche d’isorel ». Les quatre pièces principales, pesant de 65 à 72 kg furent portées par Henri Blanc de La Chapelle-d'Abondance. Le refuge est de nouveau restauré en 1970 grâce à un hélicoptère alouette.

L'observatoire Vallot

Dans l'observatoire météorologique et géophysique eurent lieu d'innombrables expériences et des études glaciologiques, par exemple sur la mer de Glace. Comme chaque année des scientifiques de l'Académie des sciences montaient à l'observatoire, en 1926, l'ingénieur Assan Dina, qui avait racheté l'observatoire, fit aménager un petit aéroport à Chamonix pour déposer les scientifiques sur le Mont Blanc, puis le fit ravitailler par le lieutenant Thoret, aviateur réputé. Le récit des Observations de Joseph Vallot en météorologie et en physique sont consignées dans les Annales de l'observatoire météorologique du mont Blanc, en deux volumes, et conservées à la BNF.

En 1975, le CNRS confie l’observatoire Vallot au LGGE. Depuis 1999 le laboratoire de géophysique et de glaciologie de l'environnement (LGGE) opère à l'observatoire Vallot, et des expériences sont faites en particulier sur les gaz et aérosols. Il fait partie du projet CARBOSOL chargé d'étudier la pollution particulaire en composés carbonés en Europe, d'un programme Franco allemand financé par le LEFE sur la période 2008/ 2010 et sert aussi pour les campagnes de recherches de l 'ARPE (Association pour la Recherche en physiologie de l'Environnement) qui a entièrement remeublé et réaménagé l'observatoire et sert aussi de lieu d'expériences médicales (études sur le « Mal Aigu des Montagnes » et la vie en hypoxie et plus récemment sur le Viagra ) ou d'observations astronomiques.