Réacteur nucléaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Fonctionnement d’un réacteur

Fission nucléaire

Les noyaux atomiques très lourds tels que l'uranium ou le plutonium contiennent énormément de protons, et sont instables. Si l'un de ces atomes très lourd (par exemple l'uranium 235 ou le plutonium 239) capture un neutron, il se transforme en un noyau encore plus instable (236U ou 240Pu), et récupère par la même occasion de l'énergie.

Le noyau résultant se divise très rapidement: il fissionne, en se divisant en deux noyaux principaux, et en libérant deux ou trois neutrons supplémentaires, libres. Ces neutrons supplémentaires sont disponibles pour d'autres fissions de noyau : c'est le principe de la réaction en chaîne.

La différence d'énergie de liaison est partiellement transformée en énergie cinétique des produits de fission. Ceux-ci donnent cette énergie sous forme de chaleur par des chocs sur le matériau environnant. Cette chaleur est évacuée à l'aide d'un réfrigérant et peut, par exemple, être utilisée pour le chauffage ou la production d'électricité.

Les nouveaux noyaux issus de la division sont appelés produits de fission. Ils présentent généralement un excès de neutrons, et tendent à être radioactifs avec une radioactivité béta moins. Quand cette radioactivité béta moins a été exprimée, ils possèdent globalement une énergie de liaison plus importante par nucléon que les anciens atomes lourds - et donc sont plus stables.

Neutrons thermiques et modérateur

Plus un neutron est lent, plus la probabilité qu'il soit capté par un atome 235U est grande. C'est pourquoi l'on ralentit les neutrons rapides provenant de la réaction de fission par un modérateur. Un modérateur est un matériau qui contient de nombreux noyaux atomiques très légers, presque aussi léger qu'un neutron. Les neutrons sont alors ralentis par les chocs sur ces noyaux atomiques légers jusqu'à la vitesse de ces noyaux du modérateur. Selon la théorie du mouvement brownien, la vitesse des noyaux du modérateur est définie par sa température. On parle donc de thermalisation des neutrons plutôt que de ralentissement des neutrons. Contrairement à ce qu'évoque le terme "modérateur" celui-ci facilite et donc accélère la réaction.

Un réacteur qui utilise des neutrons thermiques pour réaliser la fission nucléaire est dénommé réacteur thermique. Au contraire, un réacteur rapide utilise pour la fission des neutrons qui n'ont pas été ralentis (d'où la dénomination réacteur à neutrons rapides).

Pilotage de la réaction en chaîne

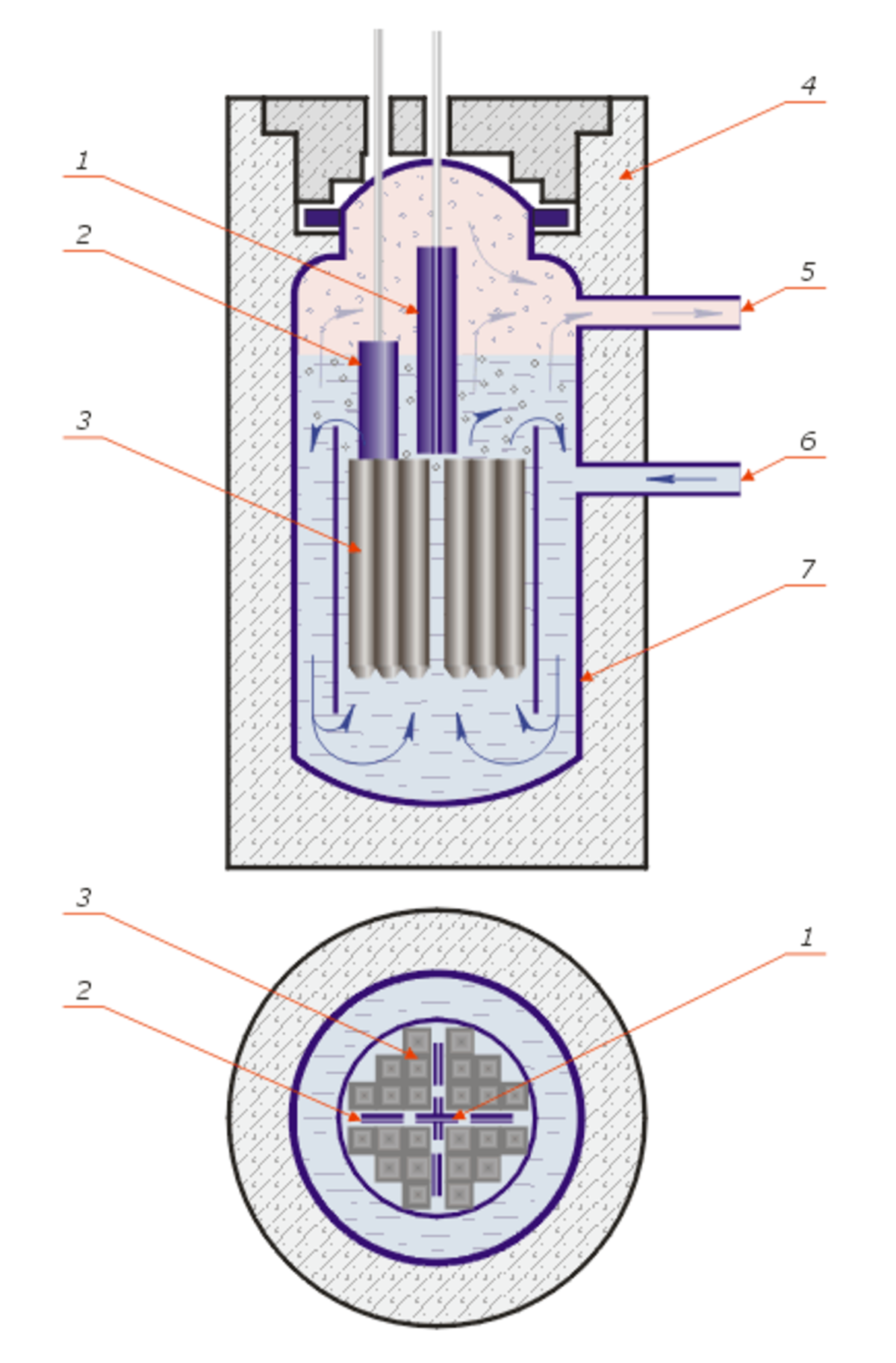

- barre d'arrêt d'urgence

- barre de contrôle

- assemblage combustible

- protection biologique

- sortie de vapeur

- entrée de l'eau

- protection thermique

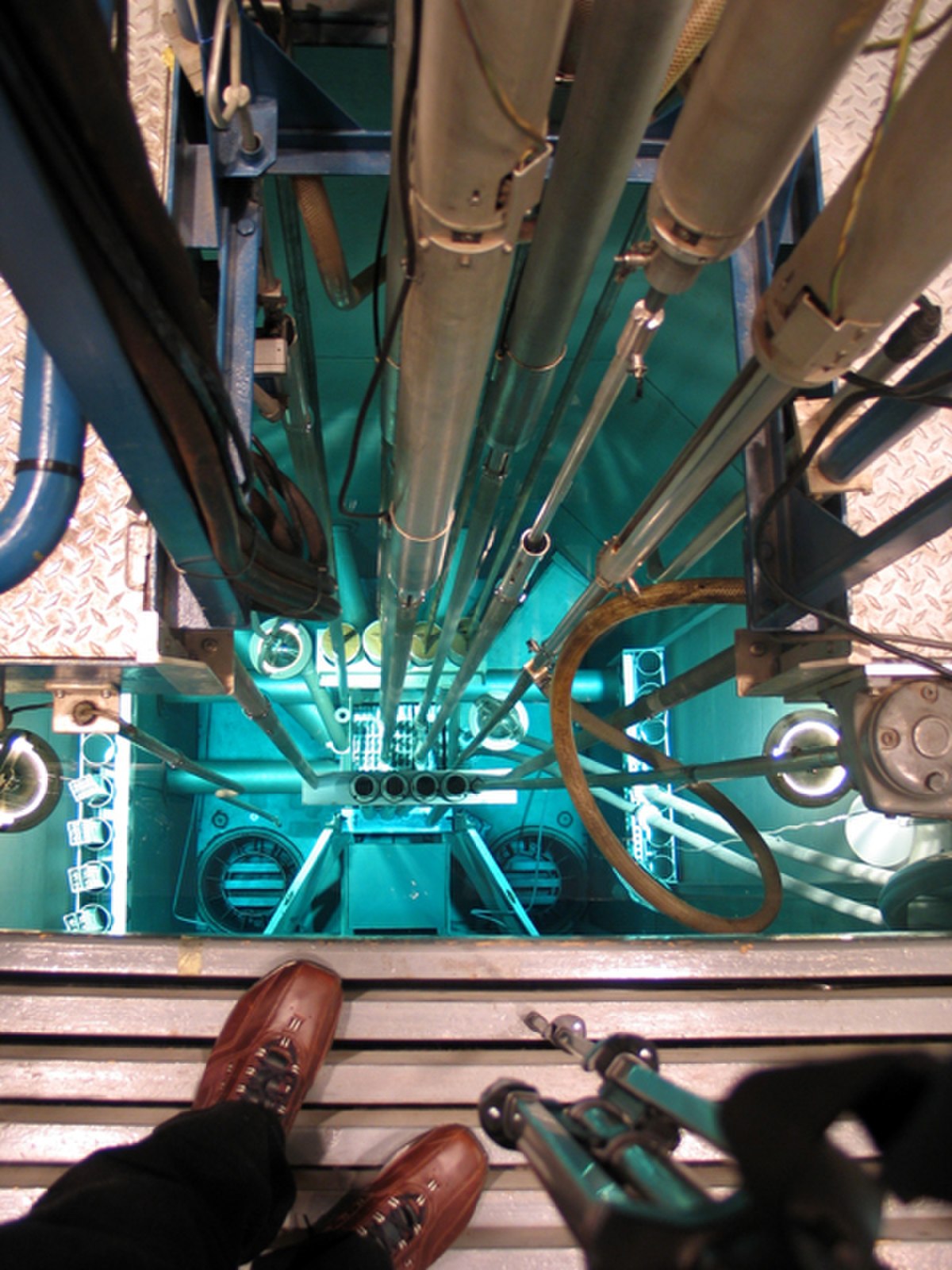

Le pilotage d'un réacteur nucléaire repose sur le maintien d'une masse critique de combustible nucléaire au cœur du réacteur. Pour permettre un meilleur rendement du réacteur, on effectue une thermalisation des neutrons à l'aide d'un modérateur. Et pour évacuer l'énergie thermique produite par la réaction en chaine, on utilise un caloporteur. Dans le cas d'un réacteur REP, l'eau sert à la fois de caloporteur et de modérateur.

Pour que la réaction en chaîne ne s'amplifie pas indéfiniment, elle doit être pilotée. Pour cela, on utilise un matériau absorbant les neutrons. Par exemple, le cadmium, gadolinium et le bore. À partir de compositions chimiques de ces éléments, on fabrique, par exemple, les barres de contrôle du réacteur nucléaire. Le réacteur peut être contrôlé par l'introduction ou le retrait de ces barres dans le cœur. La réaction en chaîne est entretenue selon le principe suivant : en entourant le matériau fissile d'un réflecteur de neutrons, on favorise la fission, ce qui diminue la quantité nécessaire au déclenchement de la réaction; en revanche, la présence d'un absorbeur de neutrons a l'effet contraire.

La description du comportement du cœur s'appuie sur la neutronique. Le paramètre le plus important d'un réacteur est sa réactivité, elle s'exprime en pcm et permet de contrôler qu'un réacteur ne réalise pas d'empoisonnement au xénon.

Le xénon et le samarium sont produits par décroissante radio active de deux des principaux produits de fission émis par la désintégration des noyaux fissiles : l'iode et le prométhéum. Ils sont présents à partir du moment ou il y a une réaction nucléaire. Le xénon et le samarium corps sont fortement absorbeur des neutrons. On dit qu'ils empoisonnent le cœur car leur présence tend à étouffer la réaction en chaîne. En outre après arrêt du réacteur l' iode et le prométhéum présents dans le coeur continuent de se désintégrer augmentant la quantité de xénon et de samarium présents dans le coeur, augmentant ainsi l'empoisonnement du réacteur.

Pour les personnes chargées de piloter le réacteur, un des principaux soucis est de contrôler les effets de ces poisons, notamment lors des variations de puissance. Les variations de l'anti-réactivité apportée par le xénon et de samarium sont alors suivies avec intérêt car elles provoquent un déséquilibre axial et parfois, on peut observer un déséquilibre azimutal du flux nucléaire.

En considérant que la charge de combustible est cylindrique, que les grappes de contrôle manœuvrent verticalement du haut vers le bas et que le caloporteur s'échauffe en remontant les crayons combustibles on peut « imager » ces déséquilibres :

- Le déséquilibre axial du flux (Dpax ou axial offset) est la différence de flux constatée entre le bas et le haut du réacteur. Les grappes s'insérant par le haut du réacteur, le flux à donc toujours tendance à être plus important en bas du cœur. L'usure du combustible s'exerce donc graduellement de bas en haut du cœur. Si le flux devenait plus important en haut qu'en bas du cœur, il y aurait d'une part une usure du cœur irrégulière du combustible et d'autre part un risque d'ébullition en partie haute du cœur. En effet, l'eau étant plus chaude en haut du cœur, il est probable d'atteindre les conditions de saturation de l'eau.

- Le déséquilibre azimutal (DPAzn) représente l'image du flux « vue du dessus » du cœur. Le flux observé doit être circulaire (donc régulier) puisque le réacteur est cylindrique. Si le flux n'est pas circulaire alors cela signifie que la puissance nucléaire n'est pas uniforme sur une unité de section du cœur. Celà est donc synonyme de points chauds (ou de surpuissance localisée) qui peut provoquer une ébullition localisée conduisant à la surchauffe (par l'effet de caléfaction) et mener à la fusion du combustible.

Dans tous les cas, les spécifications techniques d'exploitation interdisent ces fonctionnements et prescrivent ainsi une conduite à tenir comme la baisse de la puissance, par exemple ou l'arrêt. Si la dynamique du phénomène est importante, des protections initient l'arrêt automatique du réacteur.

Pour corriger le déséquilibre axial, les opérateurs agissent sur trois paramètres :

- la concentration en bore du circuit primaire (dilution / borication) pour compenser les variations des poisons et ainsi maintenir la quantité d'antiréactif nécessaire au maintien de la criticité.

- l'effet température (marge d'environ +/- 0,8 °C) pour jouer sur la favorisation ou non de la réaction en chaine (dilatation du modérateur).

- la position des grappes de contrôle de la puissance pour ajuster la puissance nucléaire du réacteur à celle du groupe turbo-alternateur.

Chaleur résiduelle

Puissance résiduelle Même si le réacteur est mis à l'arrêt, l'activité des produits de fission continue de produire de la chaleur. La puissance de cette chaleur résiduelle correspond environ à 6% de la puissance thermique nominale à l'instant de l'arrêt de la réaction nucléaire en chaîne, elle diminue ensuite et disparait en l'espace de quelques jours.

Pour pouvoir évacuer la chaleur résiduelle en cas d'urgence, les centrales nucléaires conservent en permanence un système de refroidissement. Si un tel système ne fonctionnait pas, l'augmentation de la température pourrait conduire à une fusion du cœur du réacteur nucléaire. Néanmoins, des procédures de conduite particulières permettent d'éviter ce risque.

Les accidents nucléaires les plus couramment travaillés sur simulateur, par les conducteurs de tranche, sont l'accident de criticité et la fusion du cœur ainsi que la perte totale du refroidissement.