Radar - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les principes de fonctionnement

Réflexion

Les ondes électromagnétiques sont réfléchies par tout changement significatif des constantes diélectriques ou diamagnétiques du milieu traversé. Cela signifie qu’un objet solide dans l’air ou le vide, ou tout autre changement significatif de la densité atomique entre l’objet et ce qui l’entoure, disperse les ondes radar. C’est particulièrement vrai pour les matériaux conducteurs d’électricité, tels les métaux et la fibre de carbone, ce qui rend les radars très adaptés à la détection d’avions et bateaux.

La portion de l'onde qui est retournée au radar par une cible est appelée sa réflectivité. La propension de la cible à réfléchir ou disperser ces ondes est appelée sa surface efficace radar. En fait, les ondes radar se dispersent de façons différentes suivant la longueur d'onde utilisée, la forme de la cible et sa composition:

- Si la longueur d’onde est beaucoup plus petite que la taille de la cible, l’onde rebondira dessus comme la lumière sur un miroir. La section efficace dépendra dans ce cas de la forme de la cible et de ses propriétés réflectives.

- Si la longueur d’onde est beaucoup plus grande que la taille de la cible, les atomes de cette dernière seront polarisés. C'est-à-dire que les charges négatives et positives dans le matériaux seront séparées comme dans une antenne dipolaire. Ceci est décrit par le modèle de la diffusion Rayleigh qui prédit le bleu du ciel et le rouge d’un coucher de soleil. Dans cette situation, la section efficace sera proportionnelle au diamètre de la cible et à ses propriétés réflectives.

- Quand les deux longueurs sont comparables, il peut se produire des résonances entre les atomes de la cible et la réflexion se comporte selon la théorie de Mie, rendant le patron de réémission très variable.

Les premiers radars utilisaient des longueurs d’onde beaucoup plus importantes que la taille des cibles et recevaient un signal vague, tandis que certains radars modernes utilisent des longueurs d’onde plus courtes (quelques centimètres, voire moins) qui peuvent voir des objets plus petits, comme la pluie ou les insectes.

Les ondes radio courtes sont réfléchies par les courbes et des angles aigus comme la lumière sur un morceau de verre arrondi. Les cibles les plus réfléchissantes pour des courtes longueurs d’ondes présentent des angles de 90 ° entre leurs surfaces réfléchissantes. Une structure composée de trois surfaces planes se rejoignant en un seul coin (par exemple le coin d’une boîte) réfléchira toujours les ondes entrantes directement vers leur source. Ces types de réflexion sont couramment utilisés comme réflecteurs radar afin de détecter plus facilement des objets difficilement décelables autrement, et sont souvent présents sur des bateaux afin d’améliorer leur détection en cas de sauvetage et pour réduire les risques de collision.

Pour les mêmes raisons, les objets voulant éviter d’être détectés vont orienter leurs surfaces afin d’éliminer les coins intérieurs et éviter les surfaces et arêtes perpendiculaires aux directions de détection courantes. Cela conduit à des avions furtifs aux formes particulières. Ces précautions n’éliminent pas complètement les réflexions à cause du phénomène de diffraction, particulièrement pour les grandes longueurs d’onde. Des câbles ayant pour longueur la moitié de la longueur d’onde ou des bandes de matériau conducteur (comme les « paillettes » de contre-mesures radar) sont très réfléchissants mais ne renvoient pas l’onde vers sa source.

Un autre façon de se camoufler est d'utiliser des matériaux absorbant les ondes des radars, c'est-à-dire contenant des substances résistantes ou/et magnétiques. On les utilisent sur les véhicules militaires afin de réduire la réflexion de l’onde. C’est en quelque sorte équivalent de peindre quelque chose de couleur sombre dans le spectre visible.

Calcul de la réflectivité

Selon l'équation radar, la puissance

-

La réflectivité étant définie comme

- Que des cibles se trouvant à des distances différentes mais ayant les mêmes caractéristiques de réflexion donneront des échos fort différents, et, dans tous les cas, beaucoup plus faibles que le signal émis. Cette équation tient compte seulement de la diminution de la puissance du signal due à la distance et ne tient pas compte de l'atténuation causée par l'absorption du milieu traversé.

- Que la réflectivité dépend de la section efficace qui est trouvée selon ce qu'on a montré antérieurement. D’autres développements mathématiques influent sur la section efficace. Ceux-ci incluent des analyses basées à la fois sur le temps et la fréquence comme la théorie des ondelettes et la transformée de Chirplet. Elles utilisent le fait que les cibles en mouvement des radars sont typiquement « chantantes » (c'est-à-dire qu’elles changent leur fréquence en fonction du temps, comme le chant d’un oiseau ou des chauves-souris).

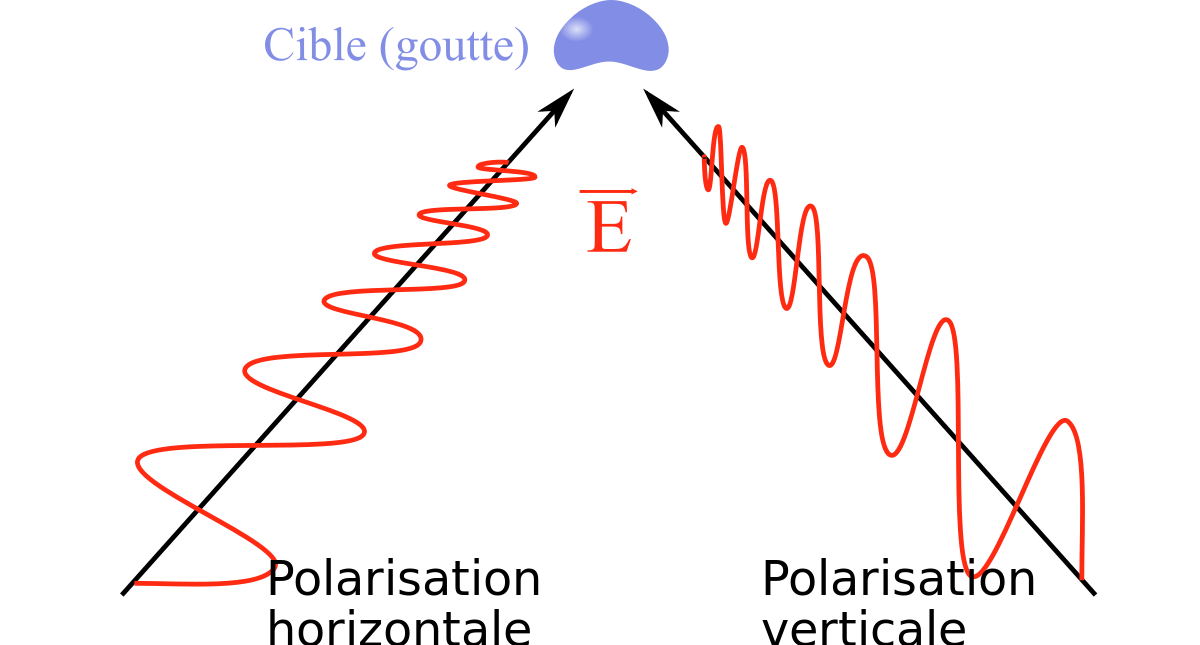

Polarisation

Dans le signal émis par le radar, le champ électrique est perpendiculaire à la direction de propagation, et la direction de ce champ électrique est la polarisation de l’onde. Les radars utilisent une polarisation verticale, horizontale et circulaire pour détecter différents types de réflexions.

- Par exemple, la polarisation circulaire est utilisée pour minimiser les interférences causées par la pluie.

- Une polarisation linéaire indique généralement des surfaces métalliques, et aide un radar de recherche à ignorer la pluie.

- Une polarisation aléatoire indique généralement une surface fractale, par exemple du roc ou de la terre, et est utilisée par les radars de navigation.

Interférences

Il existe de nombreuses sources de signaux malvenus, que les radars doivent pouvoir ignorer plus ou moins, afin de se focaliser uniquement sur les cibles intéressantes. Ces signaux malvenus peuvent avoir des origines internes et externes, passives et actives. La capacité d’un radar à surmonter ces nuisances définit son rapport signal sur bruit (SNR) : plus le SNR est grand, plus le radar peut séparer efficacement une cible des signaux parasites alentour.

Bruit

Le bruit est une source interne de variations aléatoires du signal, que tous les composants électroniques génèrent de façon inhérente à différents degrés. Le bruit apparaît typiquement comme constitué de variations aléatoires superposées au signal d’écho reçu par le radar, lequel est celui qu'on recherche. Plus la puissance du signal désiré est faible, plus il est difficile de le discerner du bruit (tenter d’entendre un murmure près d’une route encombrée est similaire). Ainsi, les sources de bruit les plus importunes apparaissent au niveau du récepteur et beaucoup d’efforts sont faits pour minimiser ces facteurs. La facteur de bruit est une mesure du bruit produit par un récepteur comparé à celui produit par un récepteur idéal, et ce ratio doit être minimal.

Le bruit est aussi généré par des sources extérieures, principalement par les radiations thermiques naturelles de l’environnement entourant la cible du radar. Dans le cas des radars modernes, grâce aux hautes performances de leurs récepteurs, le bruit interne est inférieur ou égal au bruit de l’environnement extérieur, sauf si le radar est pointé vers un ciel dégagé, auquel cas l’environnement est si froid qu’il génère très peu de bruit thermique.

Échos parasites

Les échos parasites sont des retours venant de cibles qui sont par définition inintéressantes pour l'opérateur radar. Les causes de ces échos sont :

- Des objets naturels tels que le sol, la mer, les précipitations (telles que la pluie, la neige ou la grêle), les tempêtes de sable, les animaux (particulièrement les oiseaux), les turbulences atmosphériques, et d’autres effets atmosphériques (par exemple les chutes de météores ou les réflexions sur l’ionosphère).

- Des objets fabriqués par l’homme tels que les immeubles ou des paillettes métalliques lâchées intentionnellement comme contre-mesures dans la guerre électronique.

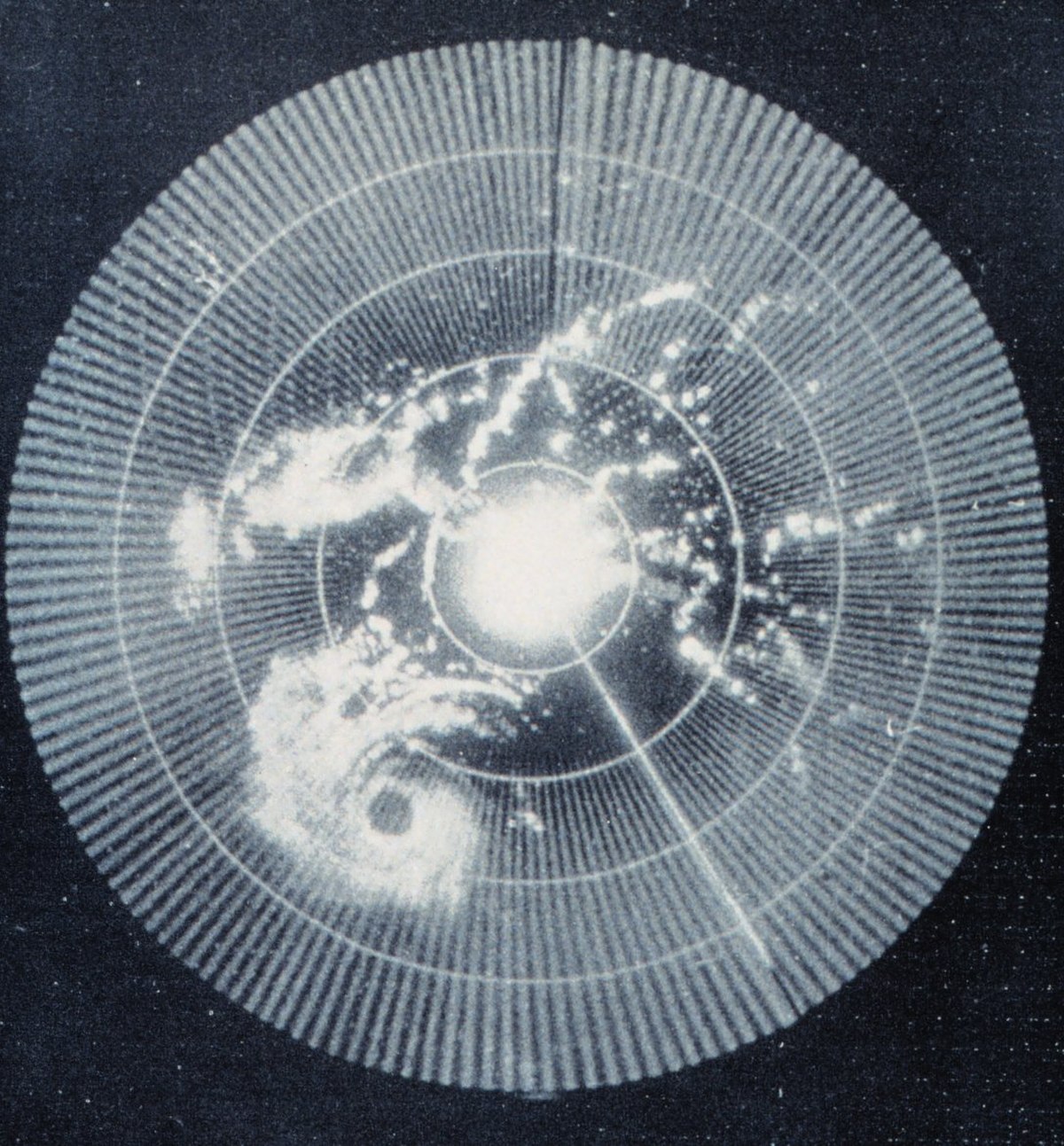

- Les supports du guide d'onde partant de l'antenne vers le cornet d'émission situé au point focal de la parabole. Dans un affichage radar comme le PPI, ces échos indésirables ressembleront à des points très brillants au centre de l’affichage.

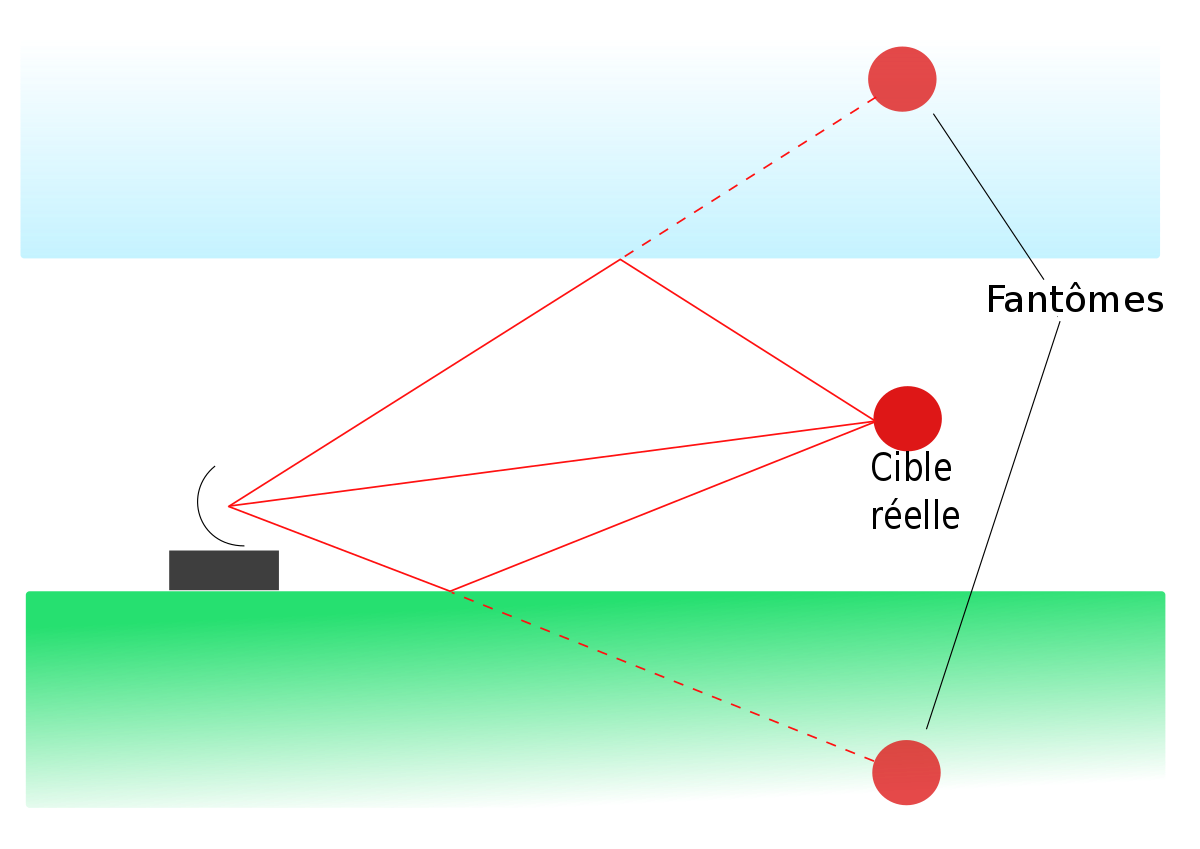

- Des réflexions venant de trajets par réflexions multiples sur une cible. Ainsi, le faisceau radar frappe une cible et comme l'onde émise est réfléchie dans toutes les directions, une partie peut être réfléchie sur une autre cible et retourner au radar. Comme le temps mis pour cette seconde réflexion pour atteindre le radar est plus long que le retour direct, elle sera placée au mauvais endroit. On peut ainsi obtenir deux cibles au lieu d'une.

- Des échos de propagation anormale dans l'atmosphère. En effet, le trajet que doit parcourir le faisceau radar est calculé à partir d'une structure normale de l'atmosphère. Si la température varie différemment de la norme, le faisceau sera dévié anormalement. Dans le cas où la température augmente avec l'altitude (inversion de température), le faisceau est dévié vers le sol et on a un très fort retour de ce dernier.

- Des échos venant des réflexions/réfractions ionosphériques. Ce type de parasites est particulièrement difficile à identifier, puisqu’il est en mouvement et se comporte de la même manière que les cibles voulues, créant ainsi un fantôme.

- Des objets très réfléchissants visibles au travers d'un lobe secondaire de l'antenne, alors que l'antenne pointe vers une zone moins réfléchissante. On verra alors un fantôme dans la direction où pointe le lobe principal.

Il est à noter que ce qui est un écho indésirable pour certains peut cependant être le but recherché par d'autres. Ainsi les opérateurs à l'aviation veulent éliminer tout ce dont on vient de parler mais les météorologistes considèrent que les avions sont du bruit et ne veulent garder que les signaux provenant des précipitations.

Les échos parasites sont considérés comme une source d’interférences passive, puisqu’elles ne sont détectées qu'en réponse aux signaux émis par le radar. Il existe plusieurs façons d'éliminer ces échos. Plusieurs de ces méthodes reposent sur le fait que ces échos tendent à être stationnaires lors des balayages du radar. Ainsi, en comparant des sondages radar successifs, la cible désirée sera mobile et tous les échos stationnaires pourront être éliminés. Les échos de mer peuvent être réduits en utilisant une polarisation horizontale, tandis que la pluie est réduite avec une polarisation circulaire (notez que les radars météorologiques souhaitent obtenir l’effet inverse, utilisant donc une polarisation horizontale afin de détecter les précipitations). Les autres méthodes visent à augmenter le rapport signal sur bruit.

La méthode CFAR (Constant false alarm rate, parfois appelée AGC pour Automatic Gain Control) repose sur le fait que les échos dus aux parasites sont beaucoup plus nombreux que ceux dus à la cible. Le gain du récepteur est automatiquement ajusté afin de maintenir un niveau constant des échos parasites visibles. Les cibles ayant un retour plus important que les parasites ressortiront facilement de ces derniers, même si les cibles plus faibles se perdent dans le bruit. Par le passé, le CFAR était contrôlé électroniquement et affectait également tout le volume sondé. Maintenant, le CFAR est contrôlé par ordinateur et peut être réglé différemment en chaque zone de l'affichage. Ainsi il s'adapte au niveau des échos parasites selon la distance et l'azimut.

On peut utiliser également des masques de régions connues d'échos parasites permanents (par ex. les montagnes) ou incorporer une carte des environs du radar pour éliminer tous les échos ayant une origine située sous le niveau du sol ou au-dessus d’une certaine hauteur. Pour réduire les retours des supports du cornet d'émission sans diminuer la portée, il est nécessaire d’ajuster la période muette entre le moment où l’émetteur envoie une impulsion et le moment où le récepteur est activé, afin de ne pas tenir compte de retours internes à l’antenne.

Brouillage

Le brouillage radar se réfère aux fréquences radios originaires de sources extérieures au radar, émettant à la fréquence du radar et masquant donc les cibles intéressantes. Le brouillage peut être intentionnel (un dispositif antiradars dans le cas d’une guerre électronique) ou non voulu (par exemple dans le cas de forces alliées utilisant du matériel qui émet dans la même gamme de fréquences). Le brouillage est considéré comme une source d’interférences active, puisqu’il est causé par des éléments extérieurs au radar et généralement sans lien avec les signaux du radar.

Le brouillage pose des problèmes aux radars puisque les signaux de brouillage n’ont besoin de parcourir qu’un aller (du brouilleur au récepteur du radar) alors que les échos du radar parcourent un aller-retour (radar-cible-radar) et sont donc beaucoup moins puissants une fois de retour au récepteur. Les brouilleurs ont donc besoin d’être beaucoup moins puissants que les radars afin de masquer efficacement les sources le long du champ de vision depuis le brouilleur vers le radar (brouillage du lobe principal). Les brouilleurs ont un effet supplémentaire sur les radars situés le long d’autres champs de visions, à cause des lobes secondaires du récepteur du radar (brouillage des lobes latéraux).

Le brouillage du lobe principal peut généralement être réduit seulement en réduisant son angle solide, et ne peut jamais être complètement éliminé si le brouilleur est situé directement face au radar et s’il utilise les mêmes fréquences et polarisation que le radar. Le brouillage des lobes secondaires peut être surmonté en réduisant les lobes de réception secondaires dans la conception de l’antenne du radar et en utilisant une antenne unidirectionnelle afin de détecter et ignorer tous les signaux non destinés au lobe principal. Des travaux sont également menés actuellement sur les antennes à balayage électronique actif afin de leur permettre de repositionner dynamiquement leurs lobes secondaires en cas de brouillage. Enfin, on peut citer d’autres techniques antibrouillage : le frequency hopping et la polarisation par exemple. Se référer aux contre-contre-mesures électroniques pour plus de détails.

Les interférences sont récemment devenues un problème pour les radars météorologiques de bande C (5,66 GHz) à cause de la prolifération des équipements Wi-Fi à 5,4 GHz.