Quinquina rouge - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Quinquina rouge | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Ordre | Rubiales | ||||||||

| Famille | Rubiaceae | ||||||||

| Genre | Cinchona | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Cinchona pubescens Vahl, 1790 | |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| Ordre | Gentianales | ||||||||

| Famille | Rubiaceae | ||||||||

| Synonymes | |||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le quinquina rouge (Cinchona pubescens) est un petit arbre sempervirent de la famille des Rubiacées, originaire de la Cordillère des Andes et d'Amérique Centrale et dont l'écorce est riche en quinine.

Synonyme le plus fréquent :

(=) Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch

Noms vernaculaires :

En Colombie, il est connu sous les noms de oreja de mula, quina lanuda, en Équateur sous les noms de hoja ahumada, hoja de zambo, quinoa rosa.

Description

Cinchona pubescens est un petit arbre pouvant atteindre 10 m de hauteur avec un tronc de 20 cm de diamètre. Une fois prélevée son écorce tend à devenir brun rougeâtre sur sa face interne.

Les feuilles décussées sont minces et papyracées une fois sèches. Elles mesurent 8-23 x 5-21 cm et sont elliptiques ou ovales à suborbiculaires. Elles n'ont pas de domaties. Les feuilles âgées qui persistent sur l'arbre deviennent rouges. Des feuilles relativement larges et minces sont des caractères distinctifs de C. pubescens.

Les inflorescences sont des cymes terminales sur les rameaux latéraux. Le calice de 1,3 à 2,8 mm de long est pubescents à l'extérieur et glabre à l'intérieur. La corolle est rose à pourpre, plus pale à la base, avec un tube de 9-14 mm de long terminé par 5 lobes, à l'intérieur blanc, couvert de longs poils blancs. Les étamines insérées dans le tube, sont longues dans les fleurs à style court et inversement, courtes dans les fleurs à style long.

Les fruits sont des capsules ellipsoïdes à subcylindriques, de 13-41 x 5-7 mm.

Composition

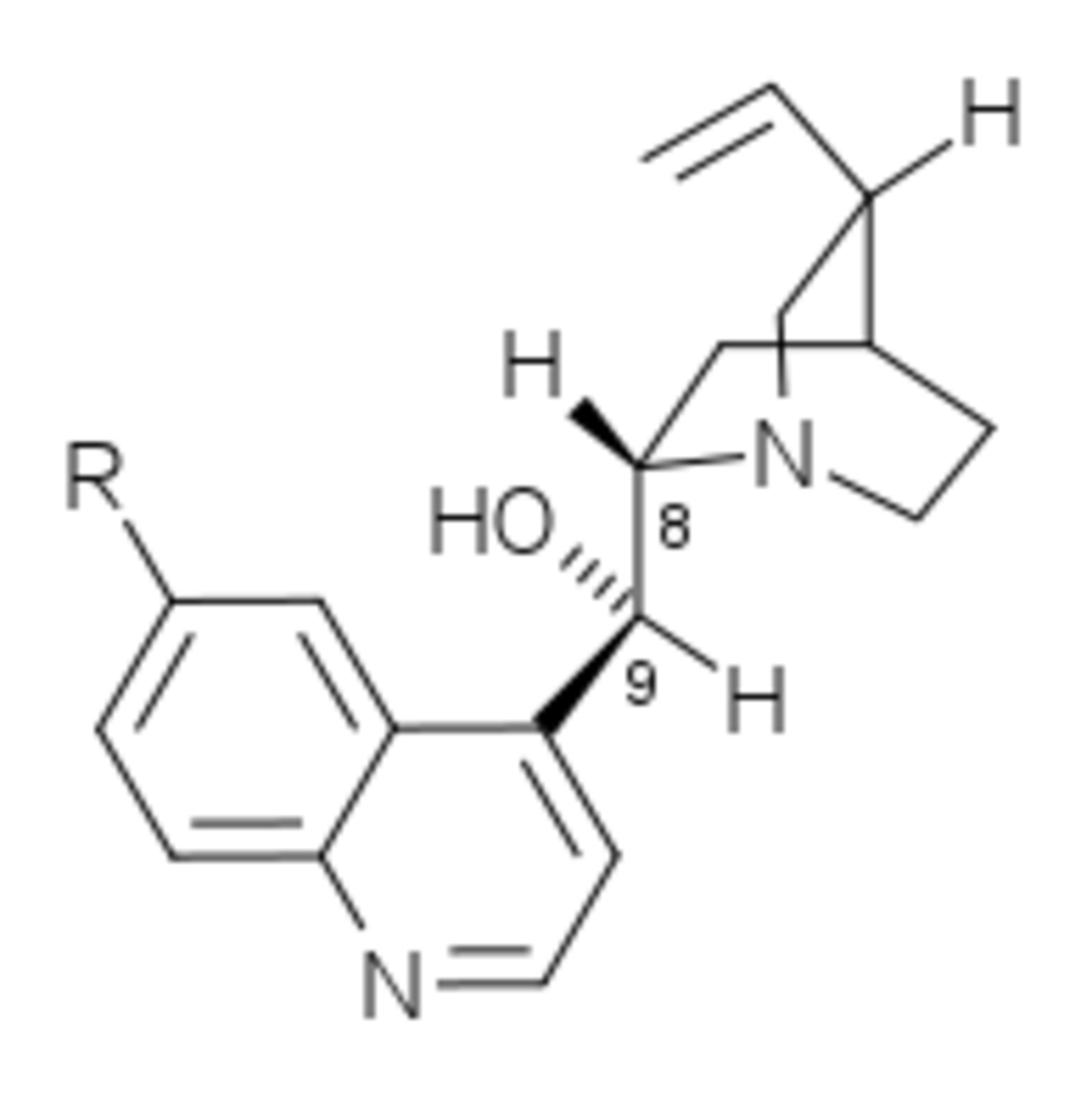

L'écorce de quinquina rouge (C. pubescens ou C. succirubra) est riche en alcaloïdes quinoléiques : quinine et son homologue déméthoxylé cinchonidine et un stéréo-isomère de la quinine (8S, 9R), la cinchonine (8R, 9S). D'après une analyse de Hodge (1948) on a :

| Cinchonine | Cinchonidine | Quinine | Quinidine | Alcaloïdes totaux |

|---|---|---|---|---|

| 1,96 | 1,57 | 1,48 | 0 | 5,01 |

|

| R=OCH3 (-)-quinine (8S, 9R) R=H (-)-cinchonidine (8S, 9R) |

C'est après le quinquina jaune (C. calisaya), le quinquina le plus riche en quinine :

| C. calisaya | C. micrantha | C. officinalis | C. pubescens |

|---|---|---|---|

| Bolivie | nord du Pérou | sud de l'Equateur | nord de l'Equateur |

| 3,35 | 0 | 0,41 | 1,48 |

Le quinquina rouge renferme aussi des composés phénoliques : des cinchonaïnes Ia-d, IIa et IIB et des proanthocyanidols dimères et trimères.

On y décèle aussi des acides organiques (acide quinique), des saponosides à génine triterpénique dicarboxylique et de l'huile essentielle (alpha-terpinéol, linalol, limonène).

La culture sur cal de C. pubescens a révélé la présence de 12 anthraquinones.