Quartz (minéral) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Variétés

- Variété cristallines

-

- l'améthyste

- l'amétrine

- la citrine

- le quartz ferrugineux

- le quartz fumé ou morion

- le quartz hématoïde

- le quartz prase

- le quartz rose

- Les Variétés cryptocristallines

Synonymie

- Alpha-Quartz, Quartz-Alpha, Quartz α

- azetulite; azeztulite

- conite (Mac Culloch)

- dragonite

- konilite (variante de conite)

- lodolite (quartz à inclusion du Minas Gerais)

Galerie minéralogie

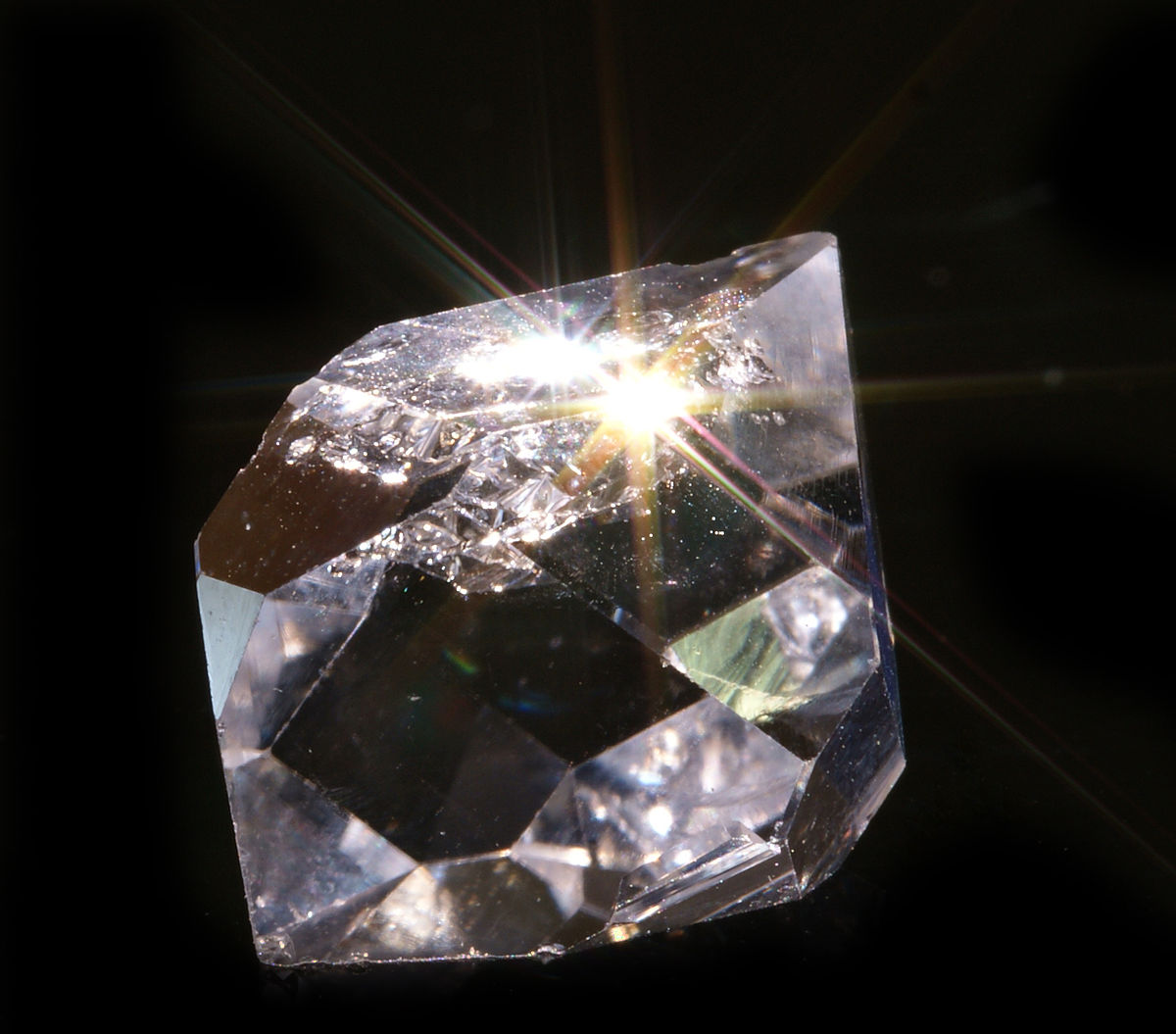

| Quartz Herkimer - Herkimer County New York (USA) (2x1.3cm) |

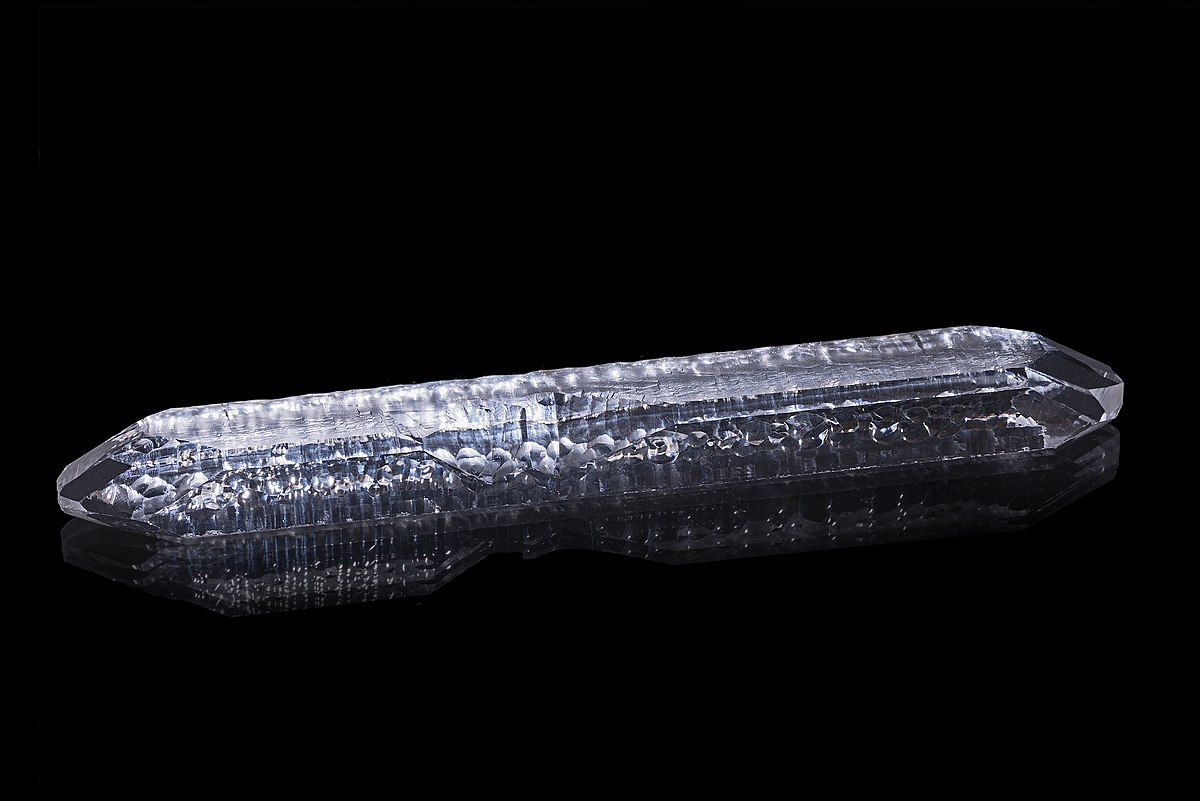

Quartz "Fantôme" -Minas Gerais - Brésil (7,8x2,2cm) |

Quartz "Peigne" Massif de L'Oisans France (10,2x4,7cm) | Quartz à rutile - Minas Gerais - Brésil (6x6cm) |

Gisements

Actuellement, le quartz naturel, qui se trouve partout dans le monde (les principaux gisements se trouvent au Brésil) n'est plus guère exploité que pour servir de germe dans le processus de fabrication de quartz synthétique, cette synthèse étant industrialisée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans le nord ouest du Québec le quartz est un des principaux indices de la présence de l'or dans sa masse. Sa couleur se présente surtout sous un blanc laiteux ou gris pale.

Quartz synthétique

La cristallogénèse se fait par procédé hydrothermal, reproduisant les conditions naturelles qui ont fait naître les cristaux de roche. Dans un cylindre rempli d'eau on dispose un fin cristal de quartz naturel sur lequel le cristal artificiel va croître (germe) et de la silice sous une forme facilement soluble. L'ensemble est soumis à une forte pression (80 MPa) et porté à haute température (400 °C) de telle manière que la partie supérieure soit légèrement moins chaude. Il se forme dans la partie basse une solution saturée en silice. Elle est entrainée par convection vers le haut du cylindre, où elle devient sursaturée. La silice se précipite alors sous forme de quartz au contact du germe. C'est un processus très lent, plusieurs semaines peuvent être nécessaires pour obtenir un cristal de 0,5 à 1 Kg. La production annuelle mondiale était environ 300 tonnes en 1980.

Galerie gemmologie

Utilisation

Dans la nature, le quartz se présente rarement sous la forme de monocristaux de qualité suffisante pour l'industrie, qui utilise ses propriétés piézoélectriques (présence de macles). Les cristaux peuvent également comporter des inclusions, liquides, gazeuses — quartz aérohydres — ou solides, par exemple d'amphibole, de hornblende ou de rutile. Domaines d'applications du quartz :

- La réalisation de sols industriels (anti-usure)

- L'épuration des eaux

- Le sablage industriel

- Matériau de décoration (parcs, allées, parkings…)

- Aménagement de terrains de golf (Bunkers)

- Horlogerie

- Joaillerie

Composant électronique

Les propriétés piézoélectriques du quartz en font un élément incontournable des horloges modernes (voir fréquence propre) ; le quartz constitue un excellent résonateur, son facteur de qualité à vide dépassant souvent les 500 000. Il est utilisé soit dans les oscillateurs à grande stabilité (références de temps secondaires), soit dans les filtres de haute qualité — par exemple, en BLU (Bande latérale unique).

Il existe plusieurs coupes de quartz possédant différentes propriétés : la plus répandue est la coupe AT, qui présente une bonne stabilité en température (les coupes AT sont spécifiées généralement pour que le point d'inflexion de la courbe ν = f(T) se trouve à 25 °C) ; la coupe BT permet des fréquences de résonance assez basses (< 1 MHz) ; la coupe SC possède le meilleur facteur de qualité Q et donne donc les oscillateurs les moins bruyants.

Les quartz sont utilisés soit en mode fondamental (en dessous d'environ 30 MHz), soit en mode harmonique (overtone : jusqu'à environ 150 MHz), ce qui leur donne un facteur de qualité plus important, mais pose un problème de démarrage des oscillateurs.

Production de feu

Puisqu'il est très commun et dur, le quartz peut être employé, tout comme le silex, pour démarrer un feu : l'étincelle produite par la percussion d'une lame en acier, permet d'enflammer un matériau combustible tel l'amadou.