Protéine recombinante - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Une protéine recombinante est une protéine produite par une cellule dont le matériel génétique a été modifié par recombinaison génétique. Un gène codant une protéine d’intérêt est introduit dans le génome de l’espèce productrice (bactéries, cellules mammifères en culture, animaux transgéniques…). Les protéines recombinantes peuvent être purifiées et utilisées à des fins thérapeutiques, industrielles ou bien encore dans les activités de recherche.

Historique

[11]

C’est en 1972 que les premières manipulations in vitro sur gènes ont commencé. A cette époque, le biochimiste Paul Berg obtient le premier ADN recombinant grâce aux enzymes de restriction. Un an plus tard, S.Cohen et H. Boyer parviennent à introduire des gènes d’amphibien dans la bactérie Escherichia coli. Le premier organisme transgénique est né. Dans les années 80, le premier produit issu du génie génétique est commercialisé. Il s’agit de l’insuline recombinante humaine produite par des bactéries génétiquement modifiées. C’est aussi à cette période que les scientifiques se rendent compte que toutes les protéines produites par cette méthode ne sont pas fonctionnelles. Ce problème vient du fait que les bactéries n’ont pas toute la machinerie qui permet aux protéines d’avoir leur maturation post-traductionnelle et donc d’acquérir une activité biologique. Les chercheurs se tournent alors vers des modèles de cellules eucaryotes. En 1982, la première souris transgénique voit le jour. Elle produit une quantité d’hormone plus grande que la normale.

Transgénèse et animaux fondateurs

[2];[5];[10];[14];[17]

A.La transgénèse

C’est une technique consistant à l’intégration d’un gène exogène au génome d’un organisme hôte. Le but de cette manipulation est de permettre à l’hôte de produire une protéine d’intérêt non produite par une espèce donnée ou bien de le produire en plus grande quantité (utilisé dans les activités de recherche).

B.Le choix de l’hôte

Il se fera en fonction de l’utilisation désirée de la protéine recombinante ainsi que des mécanismes cellulaires nécessaires à la production d’une protéine fonctionnelle :

- Bactéries : forte croissance, niveau de sécrétion variable mais pas de modification post-traductionnelle. Formation de corps d’inclusion si la protéine n’est pas sécrétée.

- Levures : faciles à cultiver, modifications post-traductionnelles, bonne expression mais faible capacité de sécrétion des grosses protéines.

- Champignons : bonne sécrétion, modifications post-traductionnelles mais parfois indésirables.

- Cellules de mammifères : production de grosses molécules possible mais faible rendement pour des couts élevés.

- Plantes : Utilisées dans le cas de productions de plantes transgéniques OGM permettant une résistance à des parasites ou à des pesticides. Ex : Maïs Bt

- Animaux : productions de grosses molécules, possibilité de consommer les protéines recombinantes dans l’alimentation, nécessite de grande structure pour l’élevage.

C.Introduction du gène d’intérêt dans le génome hôte

- Pour les bactéries et les levures, le transgène sera soit introduit dans la cellule sur un plasmide, soit intégré au génome bactérien par double recombinaison homologue.

- Chez les végétaux, l’intégration de l’ADN recombinant se fait grâce à un « canon à ADN », qui projette des microbilles d'or ou de tungstène enrobées d'ADN ou par l’utilisation de bactéries capables de transférer de l’ADN à sa cellule hôte (ex : Agrobactérium tumefasciens)

- Pour les animaux, l’injection d’une solution contenant l’ADN recombinant sous forme linéaire est injecté dans le pronucléus mâle d’une cellule œuf avant l’étape de caryogamie. L’ADN injecté sera intégré au génome par les mécanismes de réparation de l’ADN de la cellule hôte. La drosophile, le poisson zèbre, le vers nématode, le poulet, le Xénope, la souris sont des animaux très utilisés.

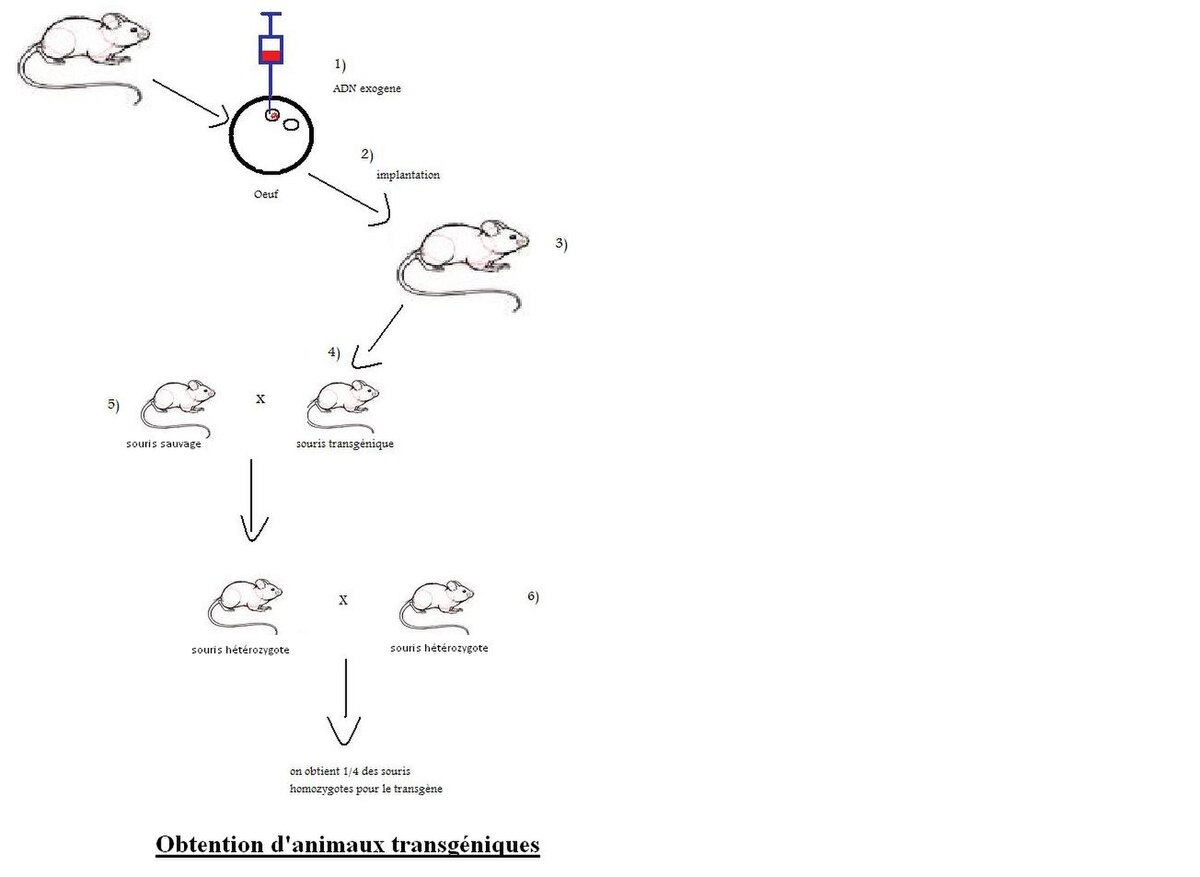

Exemple de transgénèse en modèle murin :

L’ADN exogène est injecté dans le pronucleus mâle

1) les œufs viables sont réimplantés dans une mère porteuse préparée à recevoir un embryon

2) chez la souris porteuse, l’ADN injecté est intégré à l’ADN hôte par les mécanismes de réparation de l’ADN. Les souris transgéniques sont identifiées par PCR.

3) Croisement entre des souris sauvages et les souris transgéniques permet d’obtenir des souris hétérozygotes pour le transgène.

4) Si nécessaire, un croisement entre deux souris hétérozygotes permet d’obtenir des souris homozygotes pour le transgène.

Suite à sa production la protéine est purifiée grâce à des méthodes biochimiques comme la chromatographie sur colonne, HPLC, …

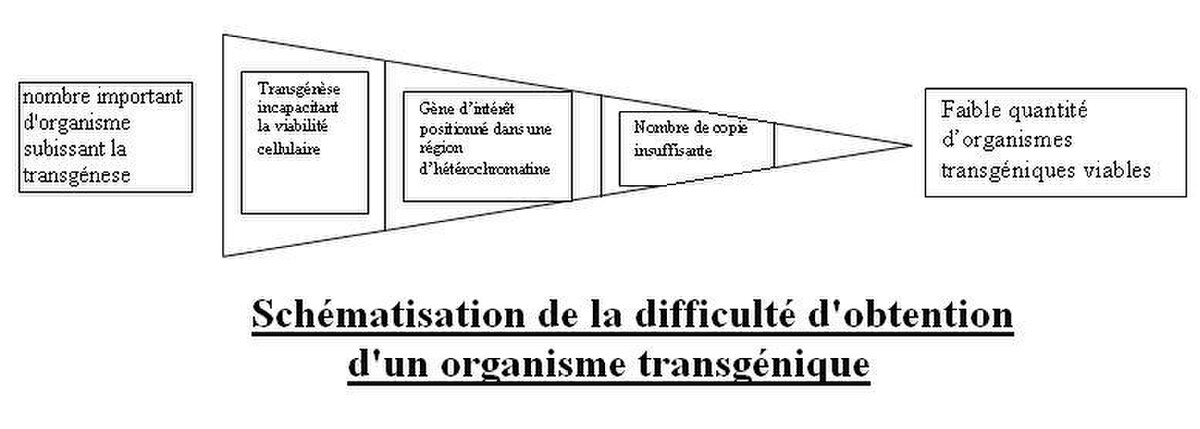

D.Problèmes fréquents

Il est possible que le nombre de copie du transgène intégré soit insuffisant pour permettre une production de protéine d’intérêt en concentration satisfaisante pour son utilisation à grande échelle. Au contraire, l’expression du gène transféré peut être muette. En effet, si ce dernier s’est intégré au niveau d’une région d’hétérochromatine, le gène ne se verra pas transcrit et donc pas exprimé. L’intégration du transgène peut également avoir des conséquences néfastes sur le développement de l’organisme hôte:

- Par un changement de besoin nutritionnel

- L’expression du transgène dans une zone non ciblée créant des traumatismes des tissus (expression ectopique)

- Une surproduction du transgène menant à un phénotype délétère

- Le blocage de l’expression d’un gène endogène si l’intégration s’est faite à l’intérieur de ce gène