Programme Mercury - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les lanceurs

Le missile balistique longue portée Atlas est retenu au début du programme comme lanceur des vols orbitaux du programme car c'est la seule fusée existante capable de placer le vaisseau Mercury en orbite. Au début du programme, l'Atlas est encore en cours de mise au point. Deux autres fusées sont donc utilisées pour les premières missions :

- La fusée rustique Little Joe réalisée en assemblant quatre fusées Castor à propulsion solide et destinée à mettre au point la tour de sauvetage

- La fusée Mercury-Redstone, un missile en production retenu pour sa fiabilité, qui sera utilisé comme lanceur pour les premiers vols suborbitaux.

Chronologie des missions Mercury

Les essais en vol

Les missions habitées ont été précédées, entre 1959 et 1961, d'essais en vol ; ceux-ci sont destinés à mettre au point le vaisseau Mercury, la tour de sauvetage ainsi qu'à s'assurer que l'homme peut supporter les conditions rencontrées dans l'espace. Ces vols sont réalisés avec trois types de lanceurs : la fusée Little Joe aux capacités limitées mais peu coûteuse, la Mercury-Redstone qui ne peut effectuer que des vols suborbitaux et la fusées Atlas.

| Désignation de la mission | Lanceur | Code | Date de lancement | Durée | Commentaire |

|---|---|---|---|---|---|

| Mercury-Jupiter | Jupiter | Vol suborbital annulé en juillet 1959 | |||

| Little Joe 1 | Little Joe | LJ-1 | 21 août 1959 | 00d 00h 00m 20s | Test de déclenchement de la tour de sauvetage dans des conditions de pression aérodynamique maximum (Max Q). Échec : mise à feu de la tour de sauvetage avant le mlancement. |

| Big Joe 1 | Atlas 10-D | Big Joe 1 | 9 septembre 1959 | 00j 00h 13 m | Test du bouclier thermique et du système de déploiement des parachutes (vol balistique). Succès. |

| Little Joe 6 | Little Joe | LJ-6 | 4 octobre 1959 | 00j 00h 05 m 10s | Test de l'aérodynamisme et des commandes de vol du vaisseau Mercury (vol balistique). Succès. |

| Little Joe 1A | Little Joe | LJ-1A | 4 novembre 1959 | 00j 00h 08 m 11s | Identique à LJ-1. Échec : la tour de sauvetage a été mise à feu trop tard. |

| Little Joe 2 | Little Joe | LJ-2 | 4 décembre 1959 | 00j 00h 11 m 06s | Test du déclenchement de la tour de sauvetage à haute altitude ainsi que déploiement des parachutes (vol balistique culminant à 85 km). Succès. Embarque le singe Sam. |

| Little Joe 1B | Little Joe | LJ-1B | 21 janvier 1960 | 00j 00h 08 m 35s | Lancement du singe Miss Sam à une altitude 15 kilometres. |

| Beach Abort | Tour de sauvetage Mercury | Beach Abort | 9 mai 1960 | 00j 00h 01 m 31s | Test de la tour de sauvetage. |

| Mercury-Atlas 1 | Atlas | MA-1 | 29 juillet 1960 | 00j 00h 03 m 18s | Premier vol de la capsule Mercury et du lanceur Atlas. |

| Little Joe 5 | Little Joe | LJ-5 | 8 novembre 1960 | 00j 00h 02 m 22s | Premier vol d'un vaisseau Mercury de série. |

| Mercury-Redstone 1 | Mercury-Redstone | MR-1 | 21 novembre 1960 | 00j 00h 00 m 02s | Échec au lancement à la suite d'un problème électrique. |

| Mercury-Redstone 1A | Mercury-Redstone | MR-1A | 19 décembre 1960 | 00j 00h 15 m 45s | Premier vol conjoint d'un vaisseau Mercury et d'une fusée Mercury-Redstone. |

| Mercury-Redstone 2 | Mercury-Redstone | MR-2 | 31 janvier 1961 | 00j 00h 16 m 39s | Lancement du chimpanzé Ham pour un vol suborbital. |

| Mercury-Atlas 2 | Atlas | MA-2 | 21 février 1961 | 00j 00h 17 m 56s | Test de la capsule Mercury et du lanceur Atlas. |

| Little Joe 5A | Little Joe | LJ-5A | 18 mars 1961 | 00j 00h 23 m 48s | Test du déclenchement de la tour de sauvetage durant la phase de lancement la plus critique. dans des conditions de pression aérodynamique maximum. Échec suite à un déclenchement prématuré du moteur de la tour de sauvetage |

| Mercury-Redstone BD | Mercury-Redstone | MR-BD | 24 mars 1961 | 00j 00h 8 m 23s | Développement du lanceur Mercury-Redstone. Validation des corretions apportées après les vols MR-1 et MR-2. Succès. |

| Mercury-Atlas 3 | Atlas | MA-3 | 25 avril 1961 | 00j 00h 07 m 19s | Première tentative de vol orbital de la capsule Mercury et du lanceur Atlas. Échec du lanceur, mais test réussi pour la tour de sauvetage. |

| Little Joe 5B | Little Joe | AB-1 | 28 avril 1961 | 00j 00h 05 m 25s | Test du déclenchement de la tour de sauvetage durant la phase de lancement la plus critique. Succès malgré la défaillance partielle du lanceur. |

| Mercury-Atlas 4 | Atlas | MA-4 | 13 septembre 1961 | 00j 01h 49 m 20s | Premier vol orbital réussi de la capsule Mercury et du lanceur Atlas. |

| Mercury-Scout 1 | Scout | MS-1 | 1er novembre 1961 | 00j 00h 00 m 44s | Test du réseau de poursuite Mercury. Échec à la suite d'une erreur de montage du lanceur. |

| Mercury-Atlas 5 | Atlas | MA-5 | 29 novembre 1961 | 00j 03h 20 m 59s | Qualification de tous les systèmes, du réseau de poursuite et du déploiement des parachutes (vol orbital). Succès mais la mission prévue pour trois orbites doit être interrompue au bout de deux à cause de défaillances dans le système de contrôle automatique de l'orientation (ASCS). Emporte le chimpanzé Enos. |

Les vols habités

Mercury-Redstone 3 : le saut de puce

- 5 mai 1961

- Nom officiel de la mission : Mercury-Redstone 3

- Astronaute : Alan Shepard

- Nom de la capsule : Freedom 7

- Type de lanceur : fusée Redstone

- Durée du vol : 15 minutes et 28 secondes

- Nombre d'orbites : 0

- Altitude maximale : 186 kilomètres (vol sub-orbital)

- Alan Shepard est le premier américain dans l'espace

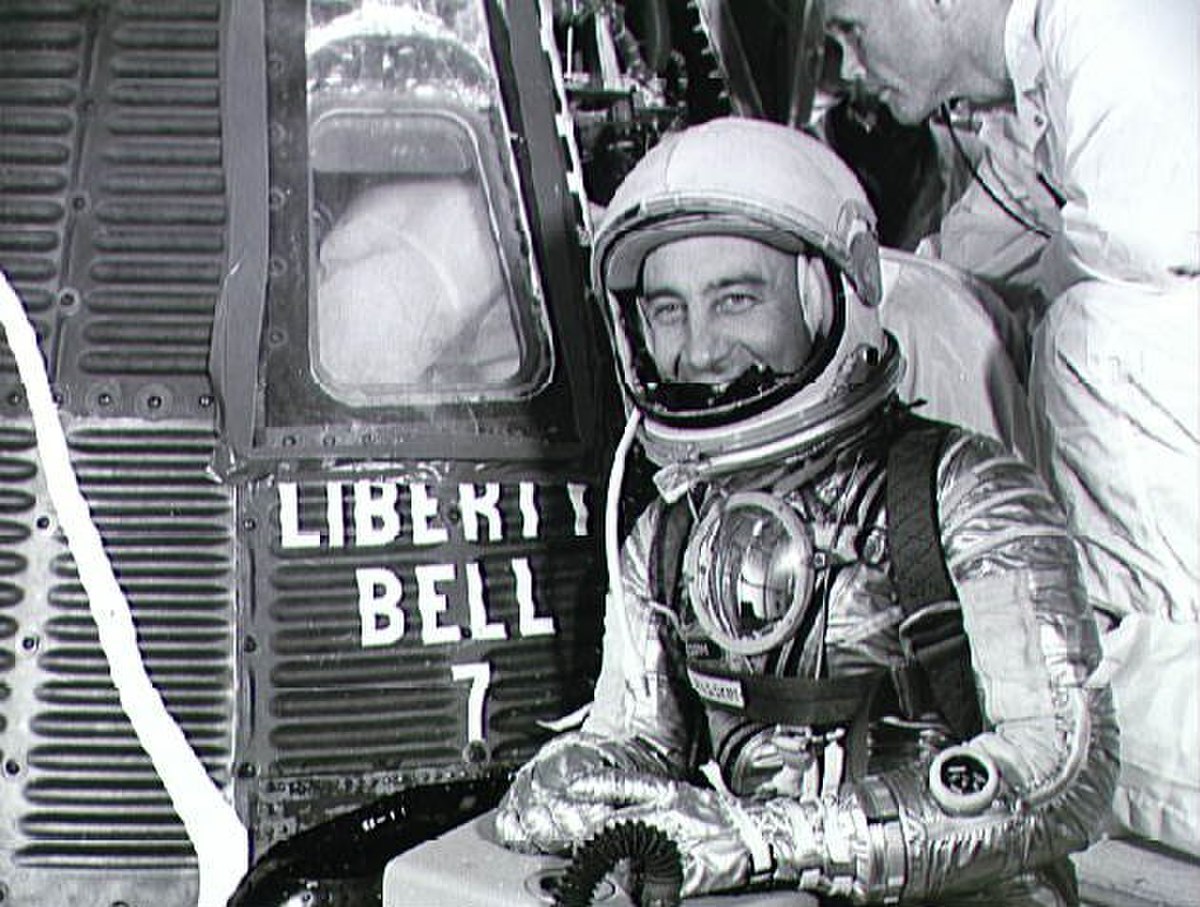

Mercury-Redstone 4 : deuxième vol sub-orbital

- 21 juillet 1961

- Nom officiel de la mission : Mercury-Redstone 4

- Astronaute : Virgil « Gus » Grissom

- Nom de la capsule : Liberty Bell 7

- Type de lanceur : fusée Redstone

- Durée du vol : 15 minutes et 37 secondes

- Nombre d'orbites : 0

- Altitude maximale : 190,3 kilomètres (vol sub-orbital)

- Note : lors de l'amerrissage, la trappe d'évacuation s'est malencontreusement ouverte, l'eau a envahi la capsule et celle-ci a sombré. L'astronaute Virgil Grissom a été sauvé de justesse par hélitreuillage. La cause exacte de l'incident n'a jamais été réellement déterminée : les ingénieurs pensent que l'astronaute a paniqué, alors qu'il a toujours soutenu que la trappe s'était ouverte spontanément. Plusieurs années après, une enquête plus approfondie menée sur l'épave de la capsule a privilégié l'hypothèse d'un problème technique, mais Gus Grissom mourut avant d'avoir été définitivement mis hors de cause.

Mercury-Atlas 6 : le premier vol orbital américain

Le premier vol orbital habité américain Mercury-Atlas 6 (MA-6), prévu en décembre 1961, est repoussé à onze reprises. Le 20 février 1962 une fusée Atlas prend enfin son envol en emportant pour la première fois un vaisseau habité. Le lanceur, plus puissant que la Mercury-Redstone parvient à placer sans problème particulier le premier astronaute américain en orbite près de 10 mois après le vol du soviétique Youri Gagarine. Le lancement, qui est télévisé, est suivi avec passion par 100 millions d'américains. John Glenn, à bord de sa capsule, baptisée Friendship 7, reste 4 heures et 55 minutes dans l'espace en bouclant trois orbites autour de la Terre. Durant la première orbite, le contrôle automatique d'un des moteurs-fusée chargé de maintenir l'orientation de la capsule tombe en panne et l'astronaute doit, durant le reste du vol, effectuer « manuellement » les corrections nécessaires, ce qui entraîne une surconsommation du carburant.

John Glenn ne souffre pas du tout de l'impesanteur. Il effectue les observations visuelles de la Terre inscrites au programme de la mission. À un moment il observe par le hublot un phénomène étrange de « lucioles ». L'astronaute Carpenter trouvera au cours d'un vol suivant l'explication du phénomène ; il s'agissait de particules d'ergol congelés sortant des moteurs d'orientation. Les stations au sol, qui suivent les paramètres du vaisseau à l'aide des mesures télémétriques, détectent un signal indiquant que les verrous maintenant le bouclier thermique contre la capsule sont déverrouillés : seules les sangles du container des rétrofusées maintiennent encore le bouclier en place. L'équipe au sol, après avoir consulté Maxime Faget et d'autres spécialistes; décident de demander à Glenn de ne pas larguer le container après l'utilisation des rétrofusées en espérant que les sangles maintiendront le bouclier avant que la pression aérodynamique ne prenne le relais pour plaquer celui-ci contre le vaisseau. Glenn n'est informé du problème que peu de temps avant le déclenchement de la rentrée atmosphérique et vit les moments critiques de son retour vers la Terre avec une certaine anxiété. Finalement cette phase du vol s'effectue de manière nominale et le vaisseau Mercury amerrit non loin d'un bâtiment de la flotte chargé de sa récupération. Les investigations menées après le vol, démontrèrent que le bouclier thermique n'était en fait pas déverrouillé. Avec cette mission, les principaux objectifs du programme Mercury sont remplis.

Mercury-Atlas 7

- 24 mai 1962

- Nom officiel de la mission : Mercury-Atlas 7

- Astronaute : Scott Carpenter

- Nom de la capsule : Aurora 7

- Type de lanceur : fusée Atlas

- Durée du vol : 4 heures, 56 minutes et 5 secondes

- Nombre d'orbites : 3

Mercury-Atlas 8

- 3 octobre 1962

- Nom officiel de la mission : Mercury-Atlas 8

- Astronaute : Wally Schirra

- Nom de la capsule : Sigma 7

- Type de lanceur : fusée Atlas

- Durée du vol : 9 heures, 13 minutes et 11 secondes

- Nombre d'orbites : 6

Mercury-Atlas 9 : le vol d'endurance

La capsule Mercury était conçue initialement pour pouvoir effectuer dix-huit révolutions mais le surpoids du vaisseau à la fin de son développement et la couverture radio incomplète avait remis en question cette capacité. Pour couronner le programme Mercury, les responsables décident néanmoins de lancer une mission (MA-9) de longue durée en apportant certaines modifications au vaisseau. Pour rester dans le même devis de poids tout en emportant une quantité de consommables - eau, électricité, ergols, oxygène - beaucoup plus importante, plusieurs équipements sont supprimés dont le périscope.

Le 15 mai 1963 le lanceur Mercury-Atlas décolle en emportant l’astronaute Gordon Copper dans une capsule Mercury baptisée Faith 7 par son occupant. La mission comprend 11 expériences scientifiques. Parmi celles-ci une balise lumineuse est larguée et permet de tester la capacité de l’astronaute à repérer un objet éclairé au loin. Un ballon en mylar de 75 cm doit être également éjecté tout en restant relié au vaisseau pour mesurer les différences de tension entre l'apogée et le périgée. Cette expérience, déjà emportée par le vol MA-7, échoue comme lors du vol précédent. Gordon Cooper prend de nombreuses photos à des fins scientifiques diverses (météo, mise au point des capteurs d’horizon…) Alors que le vol s’est déroulé jusque là sans incident, permettant à l’astronaute de dormir 6 heures d’affilée, la capsule rencontre des problèmes électriques importants à la 20e révolution, notamment un court-circuit qui affecte le système de contrôle d'orientation automatique. Les responsables au sol, de peur que la situation ne se dégrade encore plus, demandent à Gordon Cooper de déclencher la séquence de retour à la 22e révolution. Le vaisseau, après une rentrée atmosphérique sans problème notable, amerrit avec une grande précision (6,5 km du navire le plus proche) après un vol de 34 heures, 19 minutes et 49 secondes. Une dernière mission de trois jours (MA-10) est envisagée pour tenter de battre le record récemment établi par le soviétique Andrian Nikolaïev (64 orbites) mais les responsables de la NASA préfèrent y renoncer, compte tenu des capacités limitées de la capsule Mercury et attendre les premiers vols du programme Gemini pour les vols de longue durée.