Programme Apollo - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La chronologie des vols

La maîtrise du vol spatial : les programmes Mercury et Gemini

Aucun vol orbital n'avait encore eu lieu au lancement du programme Apollo. Le seul vol du programme Mercury — ce programme avait débuté en 1959 — avait eu lieu 3 semaines avant le discours du président Kennedy et fut un simple vol balistique faute de disposer d'une fusée suffisamment puissante. Il fallut attendre la mission Mercury-Atlas 6 du 20 février 1962 pour que John Glenn devienne le premier astronaute américain à boucler une orbite autour de la Terre. Trois autres vols habités eurent lieu en 1962 et en 1963.

À l'issue du programme Mercury, des aspects importants du vol spatial, qui devaient être mis en application pour les vols lunaires, n'étaient toujours pas maîtrisés alors qu'il n'était pas possible de les tester au sol. Les dirigeants de la NASA lancèrent un programme destiné à acquérir ces techniques sans attendre la mise au point du vaisseau très sophistiqué de la mission lunaire : le programme Gemini devait remplir 3 objectifs :

- maîtriser les techniques de localisation, manœuvre et rendez-vous spatial ;

- mettre au point les techniques permettant de travailler dans l'espace au cours de sorties extra-véhiculaires ;

- étudier les conséquences de l'apesanteur sur la physiologie humaine au cours de vols de longue durée.

Le vaisseau spatial Gemini, qui devait initialement être une simple version améliorée de la capsule Mercury, se transforma au fur et à mesure de sa conception en un vaisseau complètement différent de 3,5 tonnes (contre 1 tonne environ pour le vaisseau Mercury), capable de voler avec deux astronautes durant deux semaines. Le vaisseau était lancé par une fusée Titan II, missile de l'armée de l'air américaine reconverti en lanceur. Le programme rencontra des problèmes de mise au point. Le lanceur souffrait d'effet pogo, les piles à combustible utilisées pour la première fois fuyaient et la tentative de mise au point d'une aile volante pour faire atterrir la capsule sur le sol ferme échoua. Tous ces déboires gonflèrent le coût du programme de 350 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Toutefois, fin 1963, tout était rentré dans l'ordre et deux vols sans équipage purent avoir lieu en 1964 et début 1965. Le premier vol habité Gemini 3 emporta les astronautes Virgil Grissom et John Young le 23 mars 1965. Au cours de la mission suivante, l'astronaute Edward White réalisa la première sortie dans l'espace américaine. Huit autres missions, émaillées d'incidents sans conséquence, s'échelonnèrent jusqu'en novembre 1966 : elles permirent de mettre au point les techniques de rendez-vous spatial et d'amarrage, de réaliser des vols de longue durée (Gemini 7 resta près de 14 jours en orbite) et d'effectuer de nombreuses autres expériences.

Les opérations de reconnaissance : les programmes Ranger, Pegasus, Lunar Orbiter et Surveyor

Parallèlement au programme Apollo, la NASA lance plusieurs programmes pour affiner sa connaissance du milieu spatial et du terrain lunaire. Ces informations sont nécessaires pour la conception des engins spatiaux et préparer les atterrissages. En 1965, trois satellites Pegasus sont placés en orbite par une fusée Saturn I pour évaluer le danger représenté par les micrométéorites ; les résultats seront utilisés pour dimensionner la protection des vaisseaux Apollo. Les sondes Ranger (1961–1965), après une longue série d'échecs, ramènent à compter de fin 1964, une série de photos de bonne qualité de la surface lunaire qui permettent d'identifier des sites propices à l'atterrissage.

Le programme Lunar Orbiter, composé de cinq sondes qui sont placées en orbite autour de la Lune en 1966–1967, complète ce travail : une couverture photographique de 99 % du sol lunaire est réalisée, la fréquence des micrométéorites dans la banlieue lunaire est déterminée et l'intensité du rayonnement cosmique est mesurée. Le programme permet également de valider le fonctionnement du réseau de télémétrie. Les mesures effectuées indiquent que le champ gravitationnel lunaire est beaucoup moins homogène que celui de la Terre rendant dangereuses les orbites à basse altitude. Le phénomène, sous-estimé par la suite, réduira à 10 km l'altitude de l'orbite du Lem d'Apollo 15 dont l'équipage était endormi, alors que la limite de sécurité avait été fixée à 15 km pour disposer d'une marge suffisante par rapport aux reliefs. Le 2 juin 1966 de la même année, la sonde Surveyor 1 effectue le premier atterrissage en douceur sur la Lune fournissant des informations précieuses et rassurantes sur la consistance du sol lunaire (le sol est relativement ferme) ce qui permet de dimensionner le train d'atterrissage du module lunaire.

Les vols de la fusée Saturn I

La fusée Saturn I (ou Saturn C-1) avait été conçue alors que le cahier des charges du programme lunaire n'était pas encore figé. Sa capacité d'emport s'avéra finalement trop faible même pour remplir les objectifs des premières phases du programme. Néanmoins, dix des douze fusées commandées furent construites et lancées entre le 27 octobre 1961 et le 30 juillet 1965, dont six avec l'ensemble des étages. Aucun des composants de cette fusée ne fut réutilisé dans la suite du programme. Après cinq vols consacrés à la mise au point de la fusée (missions SA-1, SA-2, SA-3, SA-4, SA-5), Saturn I fut utilisée pour lancer deux maquettes du vaisseau Apollo (missions A-101, A-102) et placer trois satellites Pegasus en orbite (missions A-103, A-104, A-105).

Les vols de la fusée Saturn IB

Les vols de la fusée Saturn IB permirent la mise au point du troisième étage de la fusée Saturn V (l'étage IVB dont le moteur consommait de l'hydrogène) et d'effectuer les premiers tests du vaisseau spatial Apollo :

- AS-201 (rétrospectivement et officieusement Apollo 1a) (26 février 1966), mission non habitée, premier essai du lanceur Saturn IB. C'est un vol purement balistique culminant à 450 km (sans mise en orbite) qui emporte un véritable vaisseau Apollo et non une maquette. Il permet de tester avec succès l'étage IVB qui sera réutilisé sur la fusée Saturn V, le moteur principal du vaisseau Apollo qui est mis à feu pour porter la vitesse à 8 km/s, ainsi que le bouclier thermique de la capsule Apollo durant la phase de rentrée atmosphérique ;

- AS-203 (rétrospectivement et officieusement Apollo 3) (5 juillet 1966), est une mission non habitée dont l'objectif est d'étudier le comportement de l'hydrogène et de l'oxygène liquide dans les réservoirs une fois la fusée placée en orbite. La mission est un succès ;

- AS-202 (rétrospectivement et officieusement Apollo 2) (25 août 1966) est une mission non habitée. La fusée Saturn 1-B, comme dans le premier vol AS-201, lance sa charge utile sur une longue trajectoire balistique qui lui fait parcourir les trois-quarts du tour de la Terre. La mission doit permettre de tester le comportement du vaisseau Apollo et de la tour de sauvetage fournis dans des versions complètement opérationnelles. Le vaisseau Apollo dispose pour la première fois de ses programmes de pilotage et de navigation et de ses piles à combustible. Le moteur du vaisseau Apollo est allumé à quatre reprises.La rentrée dans l'atmosphère à 8500m/s permet de tester le comportement du bouclier thermique soumis à un échauffement prolongé.

L'incendie du module de commande et de service d'Apollo 1

Le 27 janvier 1967, alors que l'équipage du premier vol habité Apollo 1 (initialement AS-204) qui doit décoller un mois plus tard effectue une répétition au sol en conditions réelles, un incendie se déclare dans le vaisseau Apollo (CMS) dans lequel les 3 astronautes se trouvent sanglés sur leurs couchettes. Les flammes font rage dans l'atmosphère confinée composée uniquement d'oxygène ; Virgil Grissom, Edward White et Roger Chaffee décèdent asphyxiés sans être parvenus à ouvrir l'écoutille dont le mécanisme complexe ne permettait pas une ouverture rapide. Le vaisseau avait rencontré de nombreux problèmes de mise au point avant l'accident. Le déclenchement de l'incendie sera attribué, sans être clairement identifié, à un court-circuit dû à un fil électrique dénudé. L'enquête révèle l'utilisation de nombreux matériaux inflammables dans la cabine et beaucoup de négligences dans le câblage électrique et la plomberie. Le déclenchement et l'extension de l'incendie avait été favorisé par l'atmosphère d'oxygène pur (dépourvu d'azote) donc extrêmement inflammable, une solution qui était déjà celle des vaisseaux Mercury et Gemini.

De nombreuses modifications furent apportées pour que la cabine du vaisseau offre une meilleure résistance au feu. L'écoutille fut modifiée pour pouvoir être ouverte en moins de 10 secondes. Une atmosphère d'azote et d'oxygène était utilisée durant la première phase du vol. L'ensemble du programme Apollo subit une revue qui entraîna la modification de nombreux composants. Les exigences de qualité et les procédures de test furent renforcées. Tout le programme subit un décalage de 21 mois accroissant la pression sur les équipes : la fin de la décennie approchait. Par ailleurs, tout le monde s'inquiétait de l'avancement du programme soviétique, même si aucune information officielle ne filtrait de l'Union soviétique.

Les missions sans équipage de la fusée Saturn V

Les déboires du vaisseau spatial Apollo permirent au programme de développement de la fusée géante Saturn V de rattraper son retard. Celle-ci avait en effet rencontré de nombreux problèmes touchant en particulier le deuxième étage (le S-II qui est encore aujourd'hui le plus gros étage à hydrogène jamais conçu) : excès de poids, phénomènes de vibration (effet pogo), etc.

- Apollo 4 (9 novembre 1967), mission non habitée, premier essai du lanceur Saturn V.

- La mission Apollo 4 est le premier vol du lanceur géant Saturn V. À cette occasion, un vaisseau Apollo effectue pour la première fois une rentrée atmosphérique qui restera la rentrée terrestre la plus rapide jusqu'à Stardust. Afin de recueillir un maximum d'informations sur le comportement de la fusée, 4098 capteurs sont installés. Le premier lancement de Saturn V est un succès complet.

- Apollo 5 (22 janvier 1968 – 12 février 1968), mission non habitée, essai du lanceur Saturn IB et du module lunaire.

- La mission Apollo 5 doit permettre de tester le module lunaire dans des conditions de vol réelles, c'est-à-dire dans le vide spatial. Il s'agit en particulier de vérifier le fonctionnement de ses moteurs d'ascension et de descente, ainsi que sa capacité à effectuer les manœuvres de séparation prévues. La mission est également destinée à tester une manœuvre d'urgence consistant à mettre à feu les moteurs d'ascension sans avoir largué l'étage de descente (manœuvre d'interruption de la phase d'atterrissage). Malgré quelques caprices de l'électronique du module lunaire, le fonctionnement de celui-ci peut être validé par ce vol.

- Apollo 6 (4 avril 1968), mission non habitée, premier essai en vol du lanceur Saturn V.

- La mission Apollo 6 est une répétition plus complète d'Apollo 4. Le test est peu satisfaisant : deux des moteurs J-2 du 2e étage cessent prématurément de fonctionner ce qui est peut être compensé par une durée de fonctionnement prolongée de l'étage. Alors que la fusée a été placée en orbite, l'unique moteur J-2 du 3e étage refuse de se rallumer. En sollicitant le moteur du vaisseau Apollo, les équipes de la NASA parviennent malgré tout à effectuer les tests attendus. Malgré ces péripéties, la NASA estima que désormais la fusée Saturn V et les véhicules Apollo pouvaient embarquer des équipages en toute sécurité.

Les vols habités préparatoires

Le premier vol habité n'a lieu qu'en octobre 1968 mais les missions destinées à valider le fonctionnement des différents composants du programme et à effectuer une répétition presque complète d'une mission lunaire, se succèdent rapidement. Quatre missions préparatoires se déroulent sans anomalie majeure sur une période de 7 mois.

- Apollo 7 (11 octobre 1968 – 22 octobre 1968).

- Apollo 7 est la première mission habitée du programme Apollo. Son but est de valider les modifications effectuées sur le vaisseau spatial à la suite de l'incendie d’Apollo 1 (CMS version 2). Une fusée Saturn 1 B est utilisée car le module lunaire ne fait pas partie de l'expédition. Au cours de son séjour en orbite, l’équipage répète les manœuvres qui seront effectuées lors des missions lunaires. Après avoir quitté l’orbite terrestre et effectué leur rentrée dans l’atmosphère, la capsule et son équipage sont récupérés sans incident dans l’Atlantique. C’était la première mission américaine à envoyer une équipe de trois hommes dans l'espace et à diffuser des images pour la télévision. La fusée Saturn IB ne sera plus utilisée par la suite dans le cadre du programme d'exploration lunaire.

- Apollo 8 (21 décembre 1968 – 27 décembre 1968)

- La mission Apollo 8 est le premier vol habité à quitter l’orbite terrestre. À ce stade d'avancement du programme, il s'agit d'une mission risquée car une défaillance du moteur du vaisseau Apollo au moment de sa mise en orbite lunaire ou de son injection sur la trajectoire de retour aurait pu être fatale à l'équipage d'autant que le module lunaire a été remplacé par une maquette. Mais les dirigeants de la NASA redoutent un coup d'éclat des Soviétiques pour la fin de l'année et décident de courir le risque. Les astronautes font au total 10 révolutions autour de la Lune. Durant ce vol, ils réalisent de nombreux clichés de la Lune dont le premier lever de Terre. Apollo 8 permet pour la première fois à un homme d'observer directement la « face cachée » de la Lune. L'une des tâches assignées à l'équipage consistait à effectuer une reconnaissance photographique de la surface lunaire, notamment de la mer de la Tranquillité où devait se poser Apollo 11.

- Apollo 9 (3 mars 1969 – 13 mars 1969)

- Apollo 9 constitue le premier essai en vol de l’ensemble des équipements prévus pour une mission lunaire : fusée Saturn V, module lunaire et vaisseau Apollo. Pour la première fois, on baptise le vaisseau Apollo (Gumdrop) et le Lem (Spider), une décision destinée à faciliter les communications avec le sol lorsque les deux vaisseaux ont un équipage. Les astronautes effectuent toutes les manœuvres de la mission lunaire tout en restant en orbite terrestre. Le module lunaire simule un atterrissage puis réalise le premier rendez-vous réel avec le vaisseau Apollo. Les astronautes effectuent également une sortie extravéhiculaire de 56 minutes pour simuler le transfert d'équipage du module lunaire au vaisseau Apollo en passant par l'extérieur (manœuvre de secours mise en œuvre en cas d'amarrage infructueux entre les deux vaisseaux). En outre, ils testent l'utilisation du module lunaire comme « canot de sauvetage » dans la perspective d'une défaillance du vaisseau Apollo ; c’est cette procédure qui sera utilisée avec succès par l’équipage d’Apollo 13.

- Apollo 10 (18 mai 1969 – 26 mai 1969)

- Les dirigeants de la NASA envisagèrent que cette mission soit celle du premier atterrissage sur le sol lunaire, car l'ensemble des véhicules et des manœuvres avait été testé sans qu'aucun problème majeur ne soit été détecté. Mais, dans la mesure où les Soviétiques ne semblaient pas préparer de mission d'éclat, ils préférèrent opter pour une dernière répétition au réalisme encore plus poussé. Peu après avoir quitté son orbite terrestre basse, le vaisseau Apollo, surnommé « Charlie Brown », exécuta la manœuvre d'amarrage au LEM. Après s'être séparé du troisième étage de Saturn V, il effectua une rotation à 180° puis arrima son nez au sommet du module lunaire avant de l'extraire de son carénage. Une fois le train spatial placé en orbite autour de la Lune, le module lunaire, surnommé « Snoopy », entama la descente vers le sol lunaire qui fut interrompue à 15,6 km de la surface. Après avoir largué l'étage de descente non sans quelques difficultés dues à une erreur de procédure, le LEM réalisa un rendez-vous avec le vaisseau Apollo. La mission reproduisit les principales étapes du vol final, à la fois dans l'espace et au sol. Young était aux commandes du vaisseau Apollo alors que Stafford et Cernan occupaient le module lunaire.

Les missions lunaires

Les sept missions suivantes lancées entre 1969 et 1972 ont toutes pour objectifs de poser un équipage en différents points de la Lune, présentant un intérêt géologique. Apollo 11 est la première mission à remplir l'objectif fixé par le président Kennedy. Apollo 12 est une mission sans histoire par contre Apollo 13, à la suite d'une explosion dans le module de service, frôle la catastrophe et doit renoncer à se poser sur la Lune. La NASA a modifié le modèle de module lunaire emporté par les missions à partir d'Apollo 15 pour répondre aux attentes des scientifiques : le séjour sur la Lune est prolongé grâce à des réserves de consommables plus importantes. Le module lunaire plus lourd transporte le rover lunaire qui accroît le rayon d'action des astronautes durant leurs sorties.

- Apollo 11 (16 juillet 1969 – 24 juillet 1969)

- Le 21 juillet 1969, les astronautes Neil Armstrong et Buzz Aldrin, après un atterrissage mouvementé dans la mer de la Tranquillité, font leurs premiers pas sur la Lune. Armstrong, qui est le premier à sortir du module lunaire, prononce sa phrase devenue depuis célèbre « C'est un petit pas pour un homme, mais c'est un bond de géant pour l'Humanité ». L'objectif principal de la mission était de réussir l'atterrissage. L'équipage installe une version simplifiée de la station scientifique ALSEP et la sortie extravéhiculaire, au cours de laquelle une vingtaine de kilogrammes de roches lunaires sont collectées, ne dure que 2 heures 30. Après un séjour de 21 heures 38 sur le sol lunaire, le module lunaire décolle sans encombre. À leur arrivée sur Terre, l'équipage et les échantillons lunaires sont placés en quarantaine durant 21 jours pour éviter une éventuelle contamination terrestre par des virus extraterrestres, une procédure exigée par les scientifiques qui sera abandonnée à partir d'Apollo 15.

- Apollo 12 (14 novembre 1969 – 24 novembre 1969)

- 32 secondes après son décollage, la fusée Saturn V est frappée par la foudre, entraînant une perte temporaire de la puissance électrique. Le module lunaire fait un atterrissage de précision à 180 m de la sonde spatiale Surveyor 3 dont certains éléments seront ramenés à Terre pour évaluer l'incidence de leur séjour prolongé sur le sol lunaire et dans le vide. Charles Conrad et Alan Bean installent une station scientifique automatisée ALSEP, mènent à bien des observations géologiques et prennent de nouvelles photographies de la Lune et de sa surface. Ils recueillent également 34,1 kg d'échantillons du sol lunaire. Durant ce séjour sur le sol lunaire de 31 heures 31 minutes, les deux astronautes réalisent deux excursions d'un total de 7 heures 45 minutes parcourant ainsi 2 km à pied et s'éloignent jusqu'à 470 m du module lunaire. De nombreuses améliorations ont été réalisées en particulier dans la précision de l'atterrissage par rapport à la mission Apollo 11. Les résultats sont si positifs qu'on projette d'envoyer Apollo 13 dans une zone plus accidentée.

- Apollo 13 (11 avril 1970 – 17 avril 1970)

- La mission est interrompue à la suite de l'explosion d'un réservoir d'oxygène liquide situé dans le module de service d'Odyssey durant le transit de la Terre à la Lune, 55 heures 54 minutes après son envol. Le CSM est pratiquement hors service sans oxygène ni puissance électrique. Les astronautes n'osent pas se servir de son moteur pour manœuvrer. Ils se réfugient dans le module lunaire Aquarius dont ils utilisent les ressources et le moteur pour les manœuvres de correction de trajectoire qui permettent d'optimiser la trajectoire de retour vers la Terre. Heureusement, la trajectoire de transit Terre-Lune a été calculée pour que, en l'absence de manœuvre, le train spatial puisse revenir vers la Terre après avoir fait le tour de la Lune. Les astronautes réintègrent le vaisseau Odyssey immédiatement avant l'arrivée à Terre, larguent le module lunaire qui a servi de radeau de sauvetage avant d'effectuer une rentrée dans l'atmosphère sans encombre. L'explication de l'accident est déterminée sans ambiguïté : durant une vidange du réservoir d'oxygène, 15 jours avant le décollage, la gaine des fils électriques qui le traversent a fondu et ceux-ci se sont retrouvés entièrement dénudés. Lorsque Jack Swigert a actionné le brassage du réservoir, des étincelles ont jailli et déclenché son explosion.

- Apollo 14 (31 janvier 1971 – 9 février 1971).

- Au début du transit Terre-Lune, l'équipage ne parvient à amarrer le module CSM au module lunaire qu'après 5 tentatives infructueuses, qui constitue un grand moment de tension pour l'équipage. Apollo 14 atterrit dans la région accidentée de Fra Mauro qui était l'objectif initial d'Apollo 13. Un des moments marquants de la mission se produit lorsque Alan Shepard, qui est le premier (et le seul) des astronautes du programme Mercury à marcher sur la Lune, tire 2 balles de golf à l'aide d'un club emmené clandestinement. Shepard et Edgar Mitchell passèrent plus de 9 heures au cours de 2 sorties à explorer une zone où la NASA pensait trouver des roches figurant parmi les plus anciennes. Ils ramènent 42,9 kg d'échantillons rocheux.

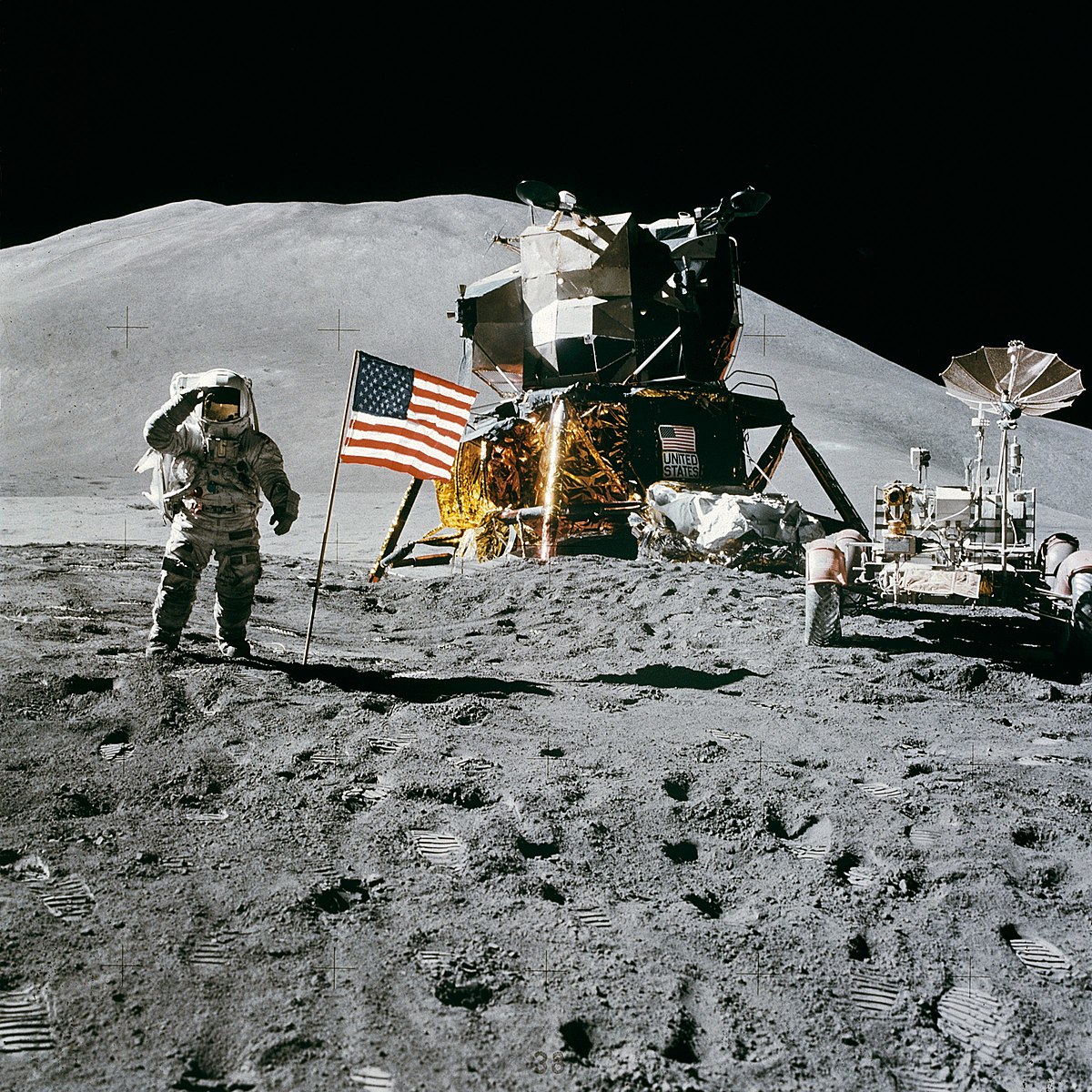

- Apollo 15 (26 juillet 1971 – 7 août 1971)

- Apollo 15 est la première mission à emporter un module lunaire alourdi grâce, entre autres, à l'optimisation du lanceur Saturn V. Le poids supplémentaire est principalement constitué par le rover lunaire et des consommables (oxygène et puissance électrique) qui portent la durée de son autonomie de 35 heures à 67 heures. David Scott et James Irwin passent 2 jours et 18 heures sur le sol lunaire. Au cours de leurs trois sorties extravéhiculaires, qui durent en tout 18 heures 36 minutes, ils parcourent plus de 28,2 km à proximité du mont Hadley grâce au rover lunaire. Parmi les 76 kg de roches prélevées, les astronautes trouvent ce qu'on pense être un cristallin de la croûte lunaire originelle vieille d'environ 4,6 milliards d'années. Un petit satellite emportant trois expériences scientifiques est largué alors que le CMS est en orbite autour de la Lune. Worden fait une sortie spatiale de 16 minutes dans l'espace alors que le vaisseau Apollo se trouve encore à 315 000 km de la Terre. Au retour, durant la descente vers le sol terrestre, un des trois parachutes se met en torche sans dommage pour l'équipage.

- Apollo 16 (16 avril 1972 – 27 avril 1972)

- Apollo 16 est la première mission à se poser sur les hauts-plateaux lunaires. John Watts Young et Charles Duke passent 20 heures 14 minutes sur la Lune, installant plusieurs expériences, parcourant 26,7 km à l'aide du rover lunaire et recueillant 95,4 kg d'échantillons rocheux. L’équipage largue un mini-satellite destiné à étudier les particules et le champ magnétique solaire.

- Apollo 17 (7 décembre 1972 – 19 décembre 1972)

- Apollo 17 est la dernière mission sur la Lune. L'astronaute Eugene Cernan et son compagnon Harrison Schmitt, un géologue civil américain, le seul astronaute scientifique du programme Apollo à avoir volé, sont les derniers hommes à marcher sur la Lune : ils y passent 22 h 05 min, parcourant grâce à la Jeep lunaire 36 km dans la région des monts Taurus, près du cratère de Littrow. C'est l'équipage qui ramène le plus de roches lunaires (111 kg) et effectue la plus longue sortie extravehiculaire.

La fin prématurée du programme Apollo

La NASA se préoccupe dès 1963 de la suite à donner au programme Apollo. En 1965, l'agence crée une structure dédiée aux missions postérieures à celles déjà planifiées regroupées sous l'appellation Apollo Aplication Program (AAP). La NASA propose plusieurs types de mission dont le lancement en orbite d'une station spatiale, des séjours prolongés sur la Lune mettant en œuvre plusieurs nouveaux modules dérivés du LEM, une mission habitée vers Mars, le survol de Vénus par une mission habitée, etc. Mais les objectifs scientifiques trop vagues ne réussissent pas à convaincre le congrès américain beaucoup moins motivé par les programmes spatiaux « post-Apollo ». Par ailleurs, les priorités des États-Unis ont changé : les dispositifs sociaux mis en place par le président Lyndon Johnson dans le cadre de sa guerre contre la pauvreté (Medicare et Medicaid) et surtout un conflit vietnamien qui s'envenime prélèvent une part croissante du budget. Ce dernier ne consacre aucun fonds à l'AAP pour les années 1966 et 1967. Les budgets votés par la suite ne permettront de financer que le lancement de la station spatiale Skylab réalisée en utilisant un troisième étage de la fusée Saturn V.

En 1970, le programme Apollo lui-même est touché par les réductions budgétaires : la dernière mission planifiée (Apollo 20) est annulée tandis que les vols restants sont étalés jusqu'en 1974. La NASA doit se préparer à se séparer de 50 000 de ses employés et sous-traitants (sur 190 000) tandis que l'on annonce l'arrêt définitif de la fabrication de la fusée Saturn V qui ne survivra donc pas au programme. Un projet de mission habité vers Mars (pour un coût compris entre trois et cinq fois celui du programme Apollo) proposé par un comité d'experts sollicité par le nouveau président républicain Richard Nixon ne reçoit aucun appui ni dans la communauté des scientifiques ni dans l'opinion publique et est rejeté par le Congrès sans débat. Le 20 septembre 1970, le responsable de la NASA, démissionnaire, annonce que les contraintes budgétaires nécessitent de supprimer deux nouvelles missions Apollo 18 et Apollo 19.

L'annulation des missions laisse trois fusées Saturn V inutilisées dont l'une permettra néanmoins de lancer la station spatiale Skylab. Les deux restantes sont aujourd'hui exposées au Johnson Space Center et au centre spatial Kennedy. La station spatiale Skylab est occupée successivement par trois équipages lancés par des fusées Saturn IB et utilisant des vaisseaux Apollo (1973). Une fusée Saturn IB fut utilisée pour le lancement de la mission Apollo-Soyouz qui emportait un vaisseau spatial Apollo (1975). Ce sera la dernière mission à utiliser du matériel développé dans le cadre du programme Apollo. Le coût du programme est évalué à 25,4 milliards de dollars en 1969 (équivalent à 135 milliards de dollars, en 2006).