Pont de Châtillon-sur-Loire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

Cet ouvrage permet le franchissement de la Loire qui représente une brèche de 350,10 m (distance entre nus de murs de culées). Il possède une longueur de 353 mètres entre les axes des culées d’extrémités et de 453 mètres entre points d’ancrages.

Il est constitué de quatre travées de 92,10 m + 75,80 m + 75,80 m + 92,30 m et de trois piles de 5,00m + 4,00 m +5,00 m.

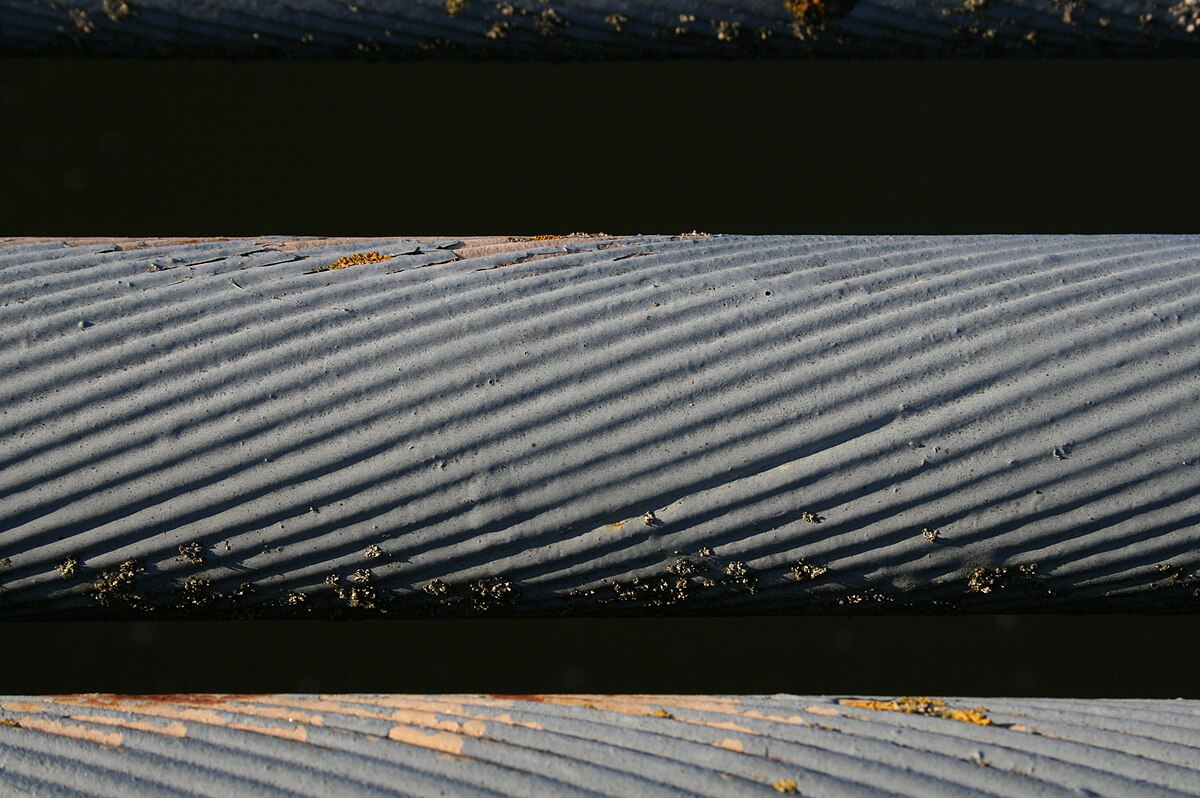

Galerie

| Tête du portique de culée, rive gauche. |

Éléments de l'ouvrage

Fondations

Sous les fondations de l’ouvrage et sur une épaisseur de 2 à 3 mètres, on rencontre des alluvions de la Loire constituées par des graves et du sable ayant de très bonnes caractéristiques géomécaniques. Au-delà le substratum constitué de calcaires et marnes lacustres de Briare est de bonne qualité.

Les appuis originaux, construits en 1848, avaient été exécutés en béton de chaux dans une enceinte provisoire en palplanches de bois jointives. Les culées et les piles 1 et 2 auraient été fondées à la même cote sur des terrains affouillables alors que la pile 3 rive droite implantée dans la digue de la Loire aurait été descendue à une profondeur plus importante de environ 1,6 m par rapport aux autres fondations.

Chaque pile est constituée par un soubassement rectangulaire de 10,5 x 7 m et de 4,5 m d’épaisseur, flanqué de deux hémicycles de 3,5 m de rayon supportant les avant et arrière becs. Ce soubassement est surmonté d’un socle supportant deux pylônes et dont la partie centrale est amincie par redans successifs.

Au cours de la crue d’octobre 1846, des affouillements se sont produits en pied des piles 1 et 2, les pylônes amont ont alors basculé suite à une fissuration complète d’une partie du socle et du soubassement entraînant ainsi la destruction des 3 travées correspondantes.

La partie amont de la pile 2 centrale a été reconstruite à l’intérieur d’une enceinte (seulement côté amont) de pieux de bois jointifs de 5 m de longueur appelée "crèche » et battus jusqu’à la cote moins 5 m sous l’étiage. La base de cette nouvelle demi fondation se situerait environ 1 m plus bas que celle de la fondation aval conservée. Le socle a été renforcé par tirants et I’évidement a été comblé.

Au cours de la crue de 1856 la pile 1 a été affouillée et à nouveau coupée suivant l’axe de l’ouvrage. La fondation amont a été reconstruite à l’abri d’une enceinte de pieux bois de 5 m de longueur descendus à 3 m sous le niveau des fondations.

Suspension

La suspension est constituée par les câbles porteurs, les suspentes, les câbles de retenue et, ce qui n’est pas le cas pour la plupart des ponts suspendus, de câbles de tête.

Câbles de retenue

Les câbles de retenue liaisonnent la suspension avec les ancrages.

En rive droite, il y a de chaque côté de la chaussée une nappe de quatre câbles de diamètres 40,2 mm. Ces câbles sont des câbles de l’ancien pont, réutilisés en les coupant sur le chantier à la longueur de 23,45 m (hors culots) soit 23,56 m hors tout.

En rive gauche, ce sont deux nappes de 8 câbles de diamètres 68,7 mm. Ces câbles sont également des câbles de l’ancien pont, pris dans les haubans des travées intermédiaires de l’ancien pont (longueur inconnue). Dans les deux cas, RG et RD, les culots sont en acier moulé.

Câbles porteurs

Les câbles porteurs ont pour fonction de porter le tablier, les efforts étant transmis par le biais des suspentes. Ils sont groupés par nappes de quatre. Leur diamètre est de 78,35 mm pour les travées latérales et de 68,7 mm pour les travées intermédiaires.

Les suspentes

Constituées par des barres de diamètre 56 mm, fixées aux câbles en nappes de quatre par des chevalets de suspension, équipés pour les chevalets hauts de colliers d’immobilisation de suspension.

Câbles de tête

Les câbles dits de tête liaisonnent les têtes de pylônes entre elles. Ils sont groupés en nappes de deux câbles pour les travées latérales gauche et droite et de trois pour les travées intermédiaires. Le diamètre de chaque câble et ici de 63,9 mm.

Vues de détails

| Vue rapprochée d'un ancrage | |||

Tablier

Le tablier est constitué par :

- Une poutraison métallique comprenant deux poutres latérales à treillis (poutres de rigidité), deux longerons latéraux et deux longerons centraux, le tout étant rigidifié par des entretoises (19 pour les travées de rive, 15 pour les travées intermédiaires).

- un hourdis en béton armé d’épaisseur variable de 145 mm au droit des caniveaux à 175 mm en axe de chaussée.

Il supporte une chaussée de 5,50 m de largeur, bordée par deux trottoirs de 0,75 m. Il est équipé d’un garde-corps métallique solidaire du hourdis.

- Vues du tablier