Pomme de terre - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Solanum tuberosum | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification de Cronquist | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Sous-classe | Asteridae | ||||||||

| Ordre | Solanales | ||||||||

| Famille | Solanaceae | ||||||||

| Sous-famille | Solanoideae | ||||||||

| Genre | Solanum | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Solanum tuberosum L., 1753 | |||||||||

| |||||||||

| Classification APG II | |||||||||

| Ordre | Solanales | ||||||||

| Famille | Solanaceae | ||||||||

| Sous-famille | Solanoideae | ||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

La pomme de terre, ou patate (langage familier, canadianisme et français régional), est un tubercule comestible produit par l'espèce Solanum tuberosum, appartenant à la famille des solanacées. Le terme désigne également la plante elle-même, plante herbacée, vivace par ses tubercules en l'absence de gel mais cultivée comme une plante annuelle.

La pomme de terre est originaire de la cordillère des Andes dans le sud-ouest de l'Amérique du Sud où son utilisation remonte à environ 8 000 ans. Introduite en Europe vers la fin du XVIe siècle à la suite de la découverte de l’Amérique par les conquistadors espagnols, elle est aujourd’hui cultivée dans plus de 150 pays sous pratiquement toutes les latitudes habitées.

C'est une source importante de glucides, qui se présentent principalement sous forme de fécule, mais aussi de protéines et de vitamines. Ses qualités nutritives et sa facilité de culture font qu’elle est devenue l'un des aliments de base de l’humanité, figurant parmi les légumes et féculents les plus consommés. C’est aussi la culture alimentaire la plus productive, produisant plus de matière sèche à l’hectare que les céréales et que toute autre plante cultivée, à l’exception de la canne à sucre. La pomme de terre reste sous-utilisée dans certains pays du Tiers-Monde, notamment en Afrique sub-saharienne, mais globalement sa consommation progresse dans les pays en développement, tandis que dans les pays développés elle tend à diminuer, basculant de plus en plus vers des formes transformées (produits appertisés, déshydratés ou surgelés).

La fécule de pomme de terre a donné naissance à une industrie de transformation aux multiples débouchés dans les secteurs agro-alimentaire, cosmétique, pharmaceutique et industriel.

Compte tenu de son importance économique, de nombreuses études scientifiques sur la pomme de terre et les espèces apparentées, notamment dans le domaine de la génétique, sont menées par des institutions publiques ou privées de différents pays, coordonnées au niveau mondial, entre autres, par le centre international de la pomme de terre.

Aspects botaniques

Description morphologique

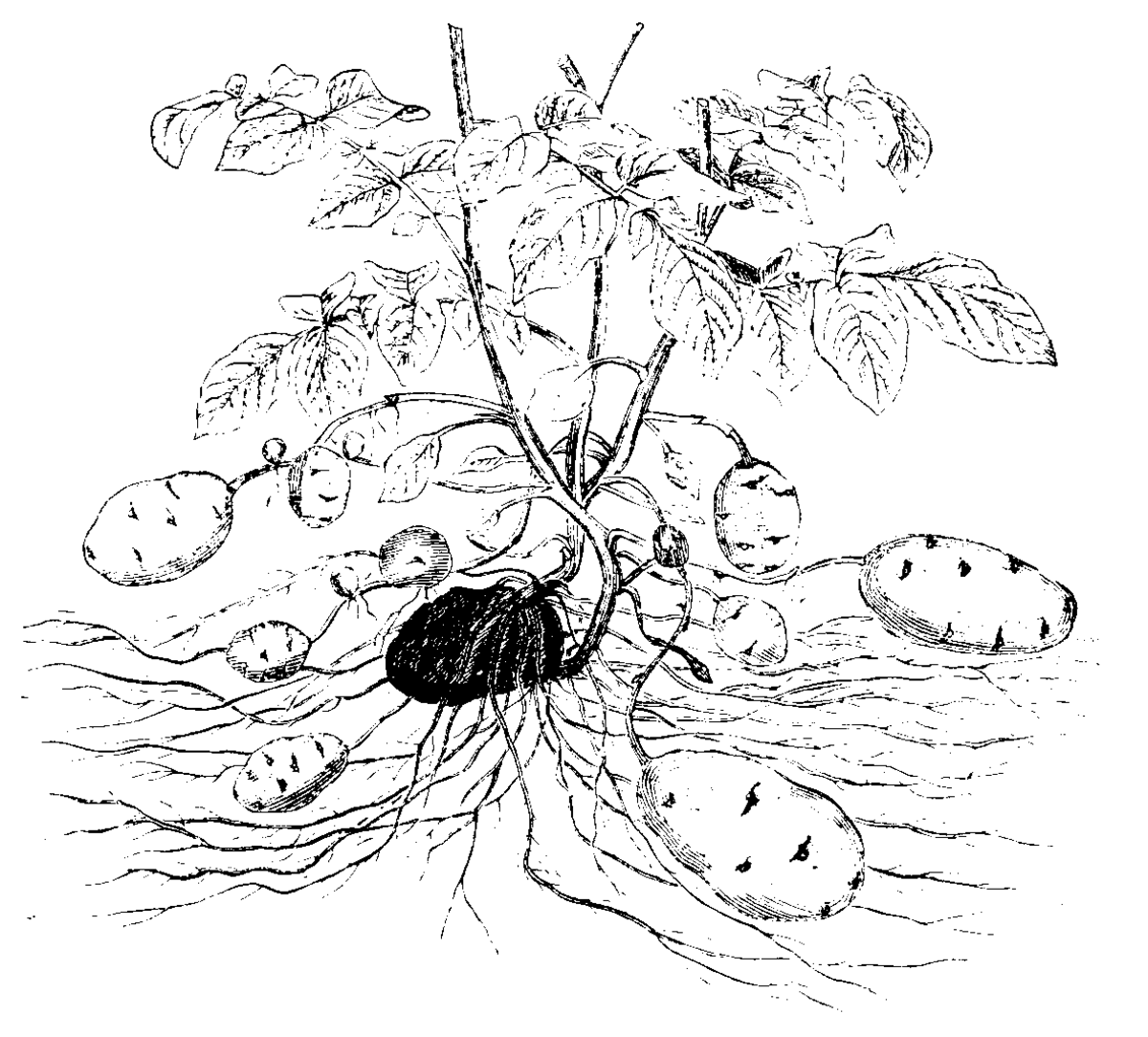

La pomme de terre est une plante herbacée, tubéreuse à feuilles caduques (elle perd ses feuilles et ses tiges aériennes dans la saison froide), à port dressé, qui peut atteindre un mètre de hauteur, plus ou moins étalé avec l'âge. C'est une vivace grâce à ses tubercules, à condition que le climat leur permettent de survivre à la saison froide, mais qui est cultivée comme une plante annuelle.

Appareil végétatif

Système racinaire

Le système racinaire est fasciculé et très ramifié ; il a tendance à s'étendre superficiellement mais peut s'enfoncer jusqu'à 0,8 mètre de profondeur. Il est constitué de racines adventives qui apparaissent à la base des bourgeons du tubercule ou sur les nœuds des tiges enterrées ; pour cette raison, le tubercule doit être planté à une profondeur telle qu'elle permette une formation adéquate des racines et des stolons.

Les racines connaissent une croissance rapide depuis les premiers stades de développement jusqu'au moment où commence la formation des tubercules

Tiges aériennes et feuillage

Les feuilles, caduques, alternes, ont de dix à vingt centimètres de long. Elles sont insérées sur la tige selon une phyllotaxie spiralée, de rapport 5/13. Elles sont composées imparipennées et comptent 7 à 9 folioles de forme lancéolée et de taille hétérogènes, de toutes petites folioles s'intercalant par paires entre les plus grandes. Les feuilles basales peuvent parfois être entières. L'épiderme est composés de cellules aux parois sinueuses en vue superficielle. Elles présentent des poils ou trichomes à leur surface, en quantité variable selon les cultivars. Les trichomes peuvent être unisériés, glandulaires et à tête pluricellulaire plus ou moins sphérique.

La pomme de terre présente deux types de tiges : des tiges aériennes, à section circulaire ou angulaire, sur lesquelles sont disposées les feuilles, et des tiges souterraines, les stolons, sur lesquelles apparaissent les tubercules.

Les tiges aériennes naissent à partir de bourgeons présents sur le tubercule utilisé comme semence. Elles sont herbacées, succulentes et peuvent atteindre de 0,6 à 1,0 mètre de long. Normalement de couleur verte, elles peuvent exceptionnellement présenter une coloration rouge pourpre. Elles peuvent être érigées ou décombantes, s'inclinant progressivement vers le sol à mesure qu'avance la maturité de la plante. Les entrenœuds sont allongés chez la sous-espèce andigena et bien plus courts chez la sous-espèce tuberosum. Dans la phase finale de leur développement, les tiges aériennes peuvent devenir relativement ligneuses à la base.

Tiges souterraines et tubercules

Les tiges souterraines, ou stolons, sont formées par des bourgeons latéraux plus ou moins longs qui naissent à la base des tiges aériennes. Elles naissent alternativement des sous-nœuds situés sur les tiges aériennes et croissent à l'horizontale sous la surface du sol. Chaque rhizome engendre un tubercule par le grossissement de son extrémité distale.

Les tubercules qui résultent d'une modification des tiges souterraines fonctionnent comme organe de réserve de nutriments.

Ils sont de taille variable et de forme oblongue, plus ou moins allongée, cylindrique, lisse ou bosselée selon les variétés. La couleur de la peau est généralement jaune, mais peut être rouge, noire, ou rosée. La couleur de la chair est blanche, jaune plus ou moins foncé, rose ou violette selon les variétés.

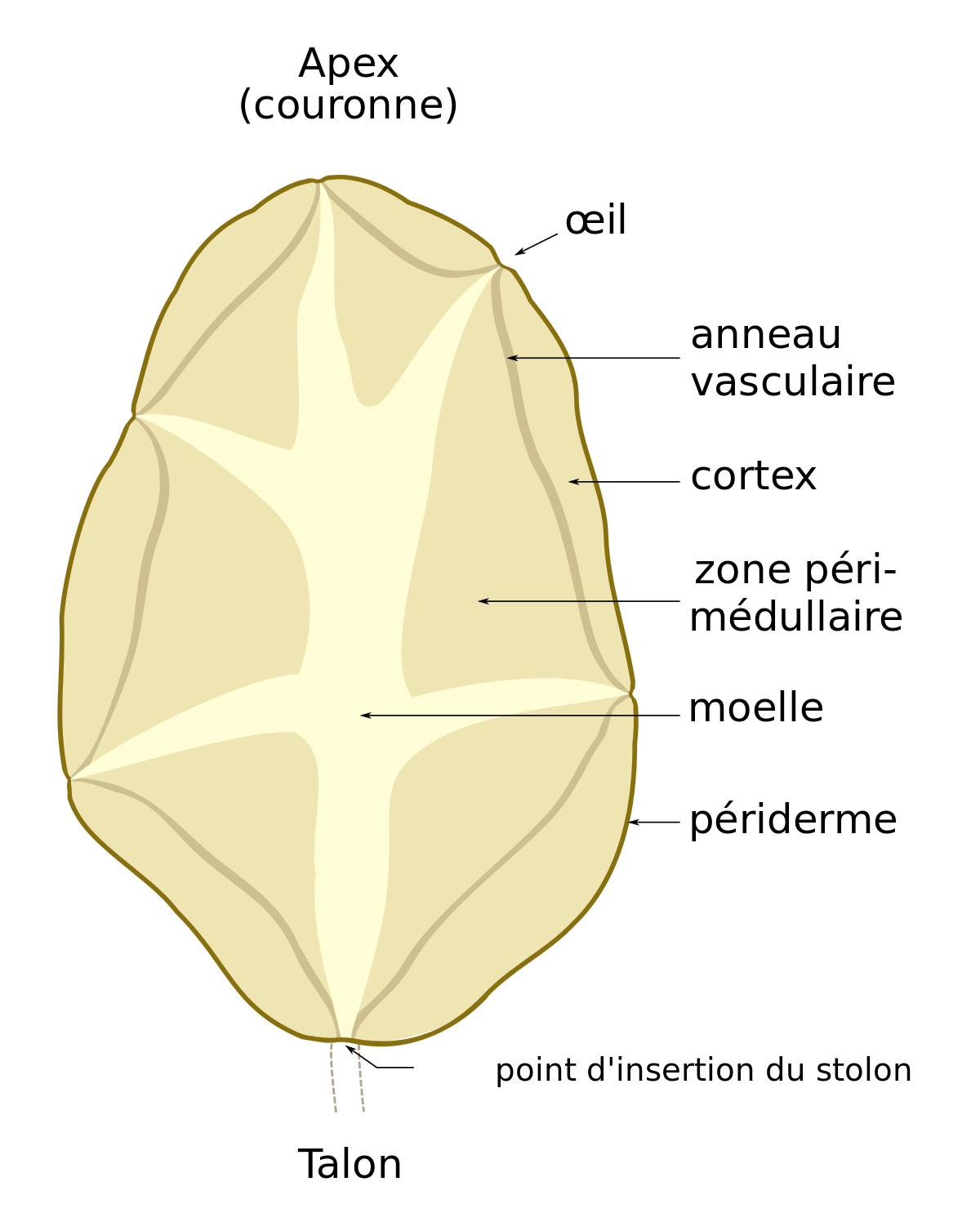

À leur surface, on peut observer des « yeux », alignés sur cinq génératrices et disposés selon une courbe hélicoïdale qui court depuis la cicatrice basale (point d'attache du tubercule sur le stolon), jusqu'à l'apex, à l'extrémité opposée, où ils sont les plus nombreux. Ces yeux comportent normalement trois germes, disposés à l'aisselle d'écailles (feuilles réduites) qui sont les bourgeons végétatifs et représentent autant de tiges potentielles. Ils sont plus ou moins enfoncés, l'enfoncement protégeant les bourgeons végétatifs ; la sélection a privilégié les yeux superficiels, qui facilitent l'épluchage, chez les variétés de consommation. Observables également à la surface, les lenticelles sont des orifices circulaires qui permettent la respiration. Leur nombre varie en fonction de la superficie, de la taille du tubercule et des conditions de milieu. Les germes se développent après une période de dormance plus ou moins longue, les premiers à se développer étant ceux situés à l'apex.

Dans une coupe transversale, on distingue le cortex, le parenchyme vasculaire de réserve, l'anneau vasculaire plus ou moins marqué et le tissu médullaire.

La formation des tubercules, ou tubérisation, se produit à l'extrémité des rhizomes dans une zone méristématique sub-apicale, grâce à un grossissement radial, produit de l'allongement des cellules parenchymateuses et de la perte de leur polarité. Pendant la formation du tubercule, la croissance longitudinale du rhizome s'arrête et les cellules parenchymateuses du cortex, de la moelle et des zones périmédullaires se divisent et s'allongent. Chez les tubercules mûrs, il subsiste peu d'éléments conducteurs et pas de cambium vasculaire continu. Les tubercules sont couvert d'un exoderme qui apparaît en rompant l'épiderme et qui va grossir avec le temps.

Le tubercule comporte une forte proportion d'eau, pouvant aller jusqu’à 80 %, ainsi que des matières amylacées (la fécule), accumulées dans les amyloplastes, du sucre, des matières albuminoïdes, des fibres cellulosiques, des éléments minéraux, des diastases et des vitamines (vitamine C, surtout présente dans la peau) et des toxines (voir plus loin).

Appareil reproducteur

Fleurs et inflorescence

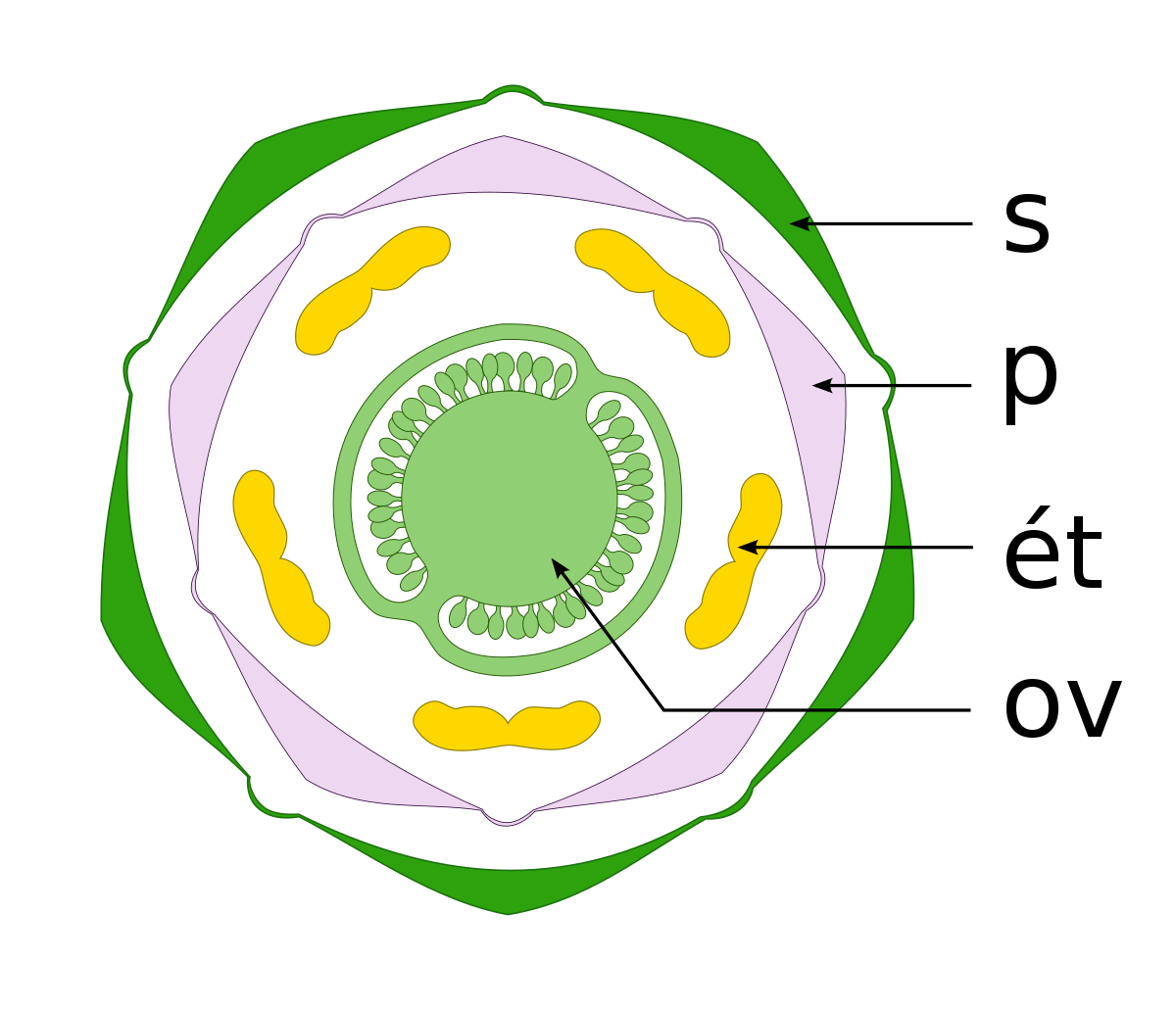

L'inflorescence est une cyme qui naît à l'extrémité de la tige. Elle compte d'une à trente fleurs, généralement entre 7 et 15. Le nombre d'inflorescences et le nombre de fleurs par inflorescence varient fortement selon les cultivars. Approximativement au moment où s'ouvre la première fleur, une nouvelle tige, qui donnera naissance à une nouvelle inflorescence, se développe à l'aisselle de la feuille proximale. En général, deux ou trois fleurs s'ouvrent chaque jour. Elles restent ouvertes de 2 à 4 jours si bien que chaque inflorescence présente de 5 à 10 fleurs ouvertes en même temps pendant le pic de la floraison.

Les fleurs, d'un diamètre de 3 à 4 cm, sont régulières, à symétrie pentamère typique de la famille des Solanaceae.

Le calice gamosépale est constitué de cinq sépales verts soudés à la base et la corolle gamopétale, à cinq pétales également soudés par leur bords, a la forme d'une étoile. La corolle peut être de couleur blanche ou d'un mélange plus ou moins complexe de bleu, pourpre et violet selon le type et la quantité d'anthocyanines présentes.

L'androcée comprend cinq étamines au filet court inséré sur la corolle, et à l'anthère à deux loges, de 5 à 7 mm de long, de couleur jaune brillant, sauf chez les clones mâle stériles chez lesquels elle est jaune clair ou jaune verdâtre. Les anthères sont rapprochées formant un tube entourant le pistil. Leur déhiscence se fait par deux pores terminaux.

Le pistil, issu de deux carpelles soudés, comprend un ovaire supère à deux loges. Les stigmates sont habituellement de couleur verte, mais certains clones peuvent présenter des stigmates pigmentés. Ils sont plus ou moins saillants au delà de l'anneau des anthères. La saillie du style hors de la colonne des anthères n'intervient pas avant la veille de l'éclosion de la fleur. La réceptivité du stigmate et la durée de production du pollen est d'environ deux jours. La fécondation se produit approximativement 36 heures après la pollinisation.

Cette espèce produit des graines par autofécondation (comportement propre des espèces autogames), mais elle manifeste aussi une dépression endogamique (caractéristique propre aux espèces allogames). Les graines obtenues par pollinisation libre sont le résultat d'un mélange d'autopollinisation et de pollinisation croisée, la première étant la plus fréquente.

Fruits et graines

Le fruit de la pomme de terre est une baie qui ressemble à une petite tomate. Il n'est jamais comestible. Sa forme peut être sphérique, allongée ou ovoïde, son diamètre varie généralement de 1 à 3 cm, et sa couleur peut aller du vert au jaunâtre, ou de marron rougeâtre à violet. Les baies présentent deux loges et peuvent contenir approximativement de 200 à 400 graines. Elles sont groupées en grappes terminales.

Les graines aplaties, ovales ou réniformes et de couleur blanche, jaune ou marron jaunâtre,sont petites ; on compte de 1000 à 1500 graines pour un gramme. Elles sont albuminées et l'embryon est enroulé

Certaines variétés cultivées ne fleurissent pas, d'autres fleurissent mais sont stériles, par dégénérescence des étamines ou des ovules.

Physiologie

Repos végétatif et dormance

Dès sa formation, le tubercule de pomme de terre subit une période de repos végétatif (ou dormance vraie, d'origine physiologique) qui l'empêche de germer, même s'il est placé dans des conditions de milieu (température, hygrométrie) favorables à la germination. Cette première phase est suivie d'une période de dormance déterminée par des conditions de milieu défavorables (température sub-optimale). La durée du repos végétatif est très variable (de 17 à 40 semaines) et dépend principalement des variétés, c'est-à-dire de facteurs génétiques. Elle est par exemple courte pour 'Sirtema', moyenne pour 'Bintje' et longue pour 'Désirée'. De nombreux changement biochimiques sont liés au maintien et à la levée de la dormance, en particulier l'acide abscissique (ABA) semble jouer un rôle déterminant dans la dormance des bourgeons.

Systématique

Position de l'espèce dans la classification

| Rang taxonomique | Nom latin |

|---|---|

| Famille | Solanaceae |

| Genre | Solanum L. |

| Sous-genre | Potatoe G. Don (D'Arcy) |

| Section | Petota Dumort. |

| Sous-section | Potatoe G. Don |

| Série | Tuberosa (Rydb.) Hawkes |

La pomme de terre appartient au genre Solanum, et plus précisément au sous-genre Potatoe, section Petota, sous-section Potatoe. Cette sous-section se distingue par la présence de tubercules véritables qui se forment à l'extrémité des stolons. Elle regroupe les espèces de pommes de terre cultivées et les espèces sauvages apparentées. La série Tuberosa, à son tour, se caractérise par ses feuilles imparipennées ou simples, sa corolle ronde ou pentagonale et ses baies arrondies. L'espèce Solanum tuberosum se différencie des autres espèces de la même série taxonomique par l'articulation du pédoncule en son tiers médian, les lobes du calice courts et disposés régulièrement, les feuilles fréquemment arquées, les folioles toujours ovales à lancéolées, approximativement deux fois plus longues que larges et les tubercules ayant une période de dormance bien marquée.

Synonymes

- Solanum aracatscha Bess. , Cat. Pl. Hort. Crem., 135. 1816.

- Solanum sinense Blanco , Fl. Filip., 137. 1837.

- Solanum esculentum Neck. , Delic. Gallo-Belg. vol. 1, 119. 1768., nom. illeg.

- Lycopersicon tuberosum (L.) Mill. , Gard. Dict. ed. vol. 8, no. 7. 1768.

Sous-espèces

Solanum tuberosum se subdivise en deux sous-espèces : Solanum tuberosum L. subsp. tuberosum et Solanum tuberosum L. subsp. andigenum (Juz. & Bukasov) Hawkes.

La sous-espèce tuberosum est originaire de l'île de Chiloé, de l'archipel de Chonos et des régions adjacentes du Chili. Certaines formes diploïdes de cette sous espèce sont cultivées au Chili.

La sous-espèce andigenum est native des Andes du Pérou et se distribue du Venezuela jusqu'au nord-ouest de l'Argentine. De nombreuses variétés traditionnelles de cette sous-espèce sont cultivées dans les régions andines. Certaines sont à l'origine des premières introductions de la pomme de terre en Europe.

Les différences morphologiques entre ces deux sous-espèces sont très réduites et résumées dans le tableau ci-dessous. La principale différence réside dans le fait que andigenum dépend d'une photopériode courte pour tubériser. Outre ces différences morphologiques, les deux sous-espèces sont nettement différenciées au niveau génétique, tant au niveau du génome chloroplastique que nucléaire

| Caractéristiques | Sous-espèce tuberosum | Sous-espèce andigena |

|---|---|---|

| Feuilles | peu divisées | très divisées |

| Folioles | larges | étroites |

| Angle de la feuille avec la tige | obtus | aigu |

| Pédoncule | grossit jusqu'à l'apex | ne grossit pas jusqu'à l'apex |

| Réponse à la photopériode pour tubériser | tubérise en jours longs ou courts | nécessite des jours courts |

| Yeux du tubercule | en général superficiels | profonds |

| Forme du tubercule | habituellement élargie | en général arrondie |

Concernant l'origine génétique des deux sous-espèces, on a établi que du fait de sa grande diversité génétique (avec d'innombrables variétés locales décrites et une grande diversité au niveau du génome nucléaire et chloroplastique), la sous-espèce andigenum est la sous-espèce originale et celle qui a donné naissance à S. subsp. tuberosum. Les différences au niveau de l'ADN chloroplastique sont suffisamment importantes pour pouvoir servir de marqueur généalogique pour déterminer sans équivoque comment s'est formée la sous-espèce tuberosum. Ainsi, on a démontré qu'il existe cinq génotypes de chloroplastes chez la sous-espèce andigenum (dénommés A, C, S, T et W), tandis que la sous-espèce tuberosum en compte seulement trois (A, T et W). Le type le plus fréquemment rencontré chez la sous-espèce tuberosum est le T, caractérisé par une cassure chromosomique de 241 paires de bases. L'étude de l'ADN chloroplastique d'un grand nombre de variétés des deux sous-espèces a permis de conclure que la sous-espèce tuberosum dérive de la sous-espèce andigenum après que cette dernière s'est croisée avec une espèce tubéreuse sauvage présente dans le sud de la Bolivie et le nord-ouest de l'Argentine, Solanum tarijense.

Autres espèces

Selon la classification établie en 1990 par le botaniste britannique J. G. Hawkes, il existe sept espèces de pommes de terre cultivées et sept sous-espèces. L'immense majorité des variétés modernes de pommes de terre, rattachées à Solanum tuberosum subsp. tuberosum, sont cultivées dans le monde entier, les six autres espèces et la sous-espèce Solanum tuberosum subsp. andigenum sont cultivées exclusivement dans les régions andines de l'Amérique du Sud, du Venezuela au Chili.

Ces taxons se différencient notamment par leur niveau de ploïdie et peuvent être de diploïdes (2n = 2x = 24) à pentaploïdes (2n = 5x =60).

| espèces | sous-espèces | ploïdie |

|---|---|---|

| Solanum ajanhuiri Juz. & Bukasov | cultigènes ‘Yari’ | 2x |

| cultigènes ‘Ajawiri’ | 2x | |

| Solanum chaucha Juz. & Bukasov | 3x | |

| Solanum curtilobum Juz. & Bukasov | 5x | |

| Solanum juzepczukii Buk. | 3x | |

| Solanum phureja Juz. & Bukasov | subsp. phureja | 2x |

| subsp. estradae (Lopez) Hawkes | 4x | |

| subsp. hygrothermicum (Ochoa) Hawkes | 4x | |

| Solanum stenotomum Juz. & Bukasov | subsp. stenotomum | 2x |

| subsp. goniocalyx | 2x | |

| Solanum tuberosum L. | subsp. andigenum (Juz. & Bukasov) Hawkes | 4x |

| subsp. tuberosum | 4x |

Bien qu'elle soit acceptée par le Centre international de la pomme de terre (CIP), cette classification ne fait pas consensus parmi les taxonomistes de la pomme de terre. Les botanistes russe Boukasov et et Lechnovitch en recensent 21 en 1971 tandis que Dodds en 1962 en admet trois, subdivisées toutefois en cinq groupes de cultivars dans le cadre du Code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

En 2007, une étude basée sur des marqueurs moléculaires portant sur 742 variétés locales a conduit à réduire à quatre le nombre d'espèces de pommes de terre cultivées : outre Solanum tuberosum, il s'agir de Solanum ajanhuiri (diploïde), Solanum juzepczukii (triploïde) et Solanum curtilobum (pentaploïde).

Il existe également de nombreuses espèces sauvages, étroitement apparentées au précédentes, et poussant exclusivement en Amérique du Sud, par exemple S. jamesii, S. commersioni ou S. maglia. Certaines de ces espèces, en raison de leur résistance au froid, de leur précocité, de leur résistance aux maladies, ont été utilisées pour améliorer les variétés cultivées ou en créer de nouvelles.

Distribution

L'espèce Solanum tuberosum a une aire de distribution naturelle, celle où elle était cultivée lors de l'arrivée des conquistadors espagnols, cantonnée dans les régions andines de l'Amérique du Sud, les aires propres à chacune des deux sous-espèces, subsp. andigenum et subsp. tuberosum, étant totalement disjointes, séparées notamment par la zone aride du désert d'Atacama. La première s'étend depuis la Colombie au nord, jusqu'à la province de Jujuy en Argentine au sud, dans des régions montagneuse, généralement à plus de 2 000 mètres d'altitude, la seconde, exclusivement chilienne, est une zone de plaines qui va du centre du pays jusqu'à l'archipel des Chiloé au sud.

Les cultures actuelles, qui concernent presque exclusivement la sous-espèce subsp. tuberosum, s'étendent sur les cinq continents entre 47 ° de latitude Sud et 65 ° de latitude Nord. La moitié de la surface consacrée à la pomme de terre se trouve en Europe et un tiers en Asie. L'hémisphère Sud ne comprend que 6,9 % des terres cultivées en pommes de terre. On constate deux pics dans la répartition en latitude, le plus important (52 % de la surface mondiale), entre 44 et 58 °N correspond aux pays d'Europe situés depuis la mer du Nord jusqu'à la Russie où se pratique une culture d'été. Le second (19 % de la surface), entre 23 et 34 °N correspond à des zones plus chaudes de culture d'hiver (bassin du Gange, Sud de la Chine, Nord de l'Afrique). 25 % des surfaces cultivées se situent à plus de 1000 mètres d'altitude.

Recherche

Séquençage du génome

Le génome de la pomme de terre cultivée est tétraploïde et comprend 48 chromosomes (2n = 4x = 48). Sa taille est estimée à 950 Mpb. Il est en cours de séquençage dans le cadre d'un projet international devant aboutir fin 2010, le Potato Genome Sequencing Consortium (PGSC) regroupant treize pays, et coordonné par l'université de Wageningen (Pays-Bas). Il s'inscrit lui-même dans un projet plus large, l'International Solanaceae Genome (SOL) Project, intéressant plusieurs espèces de Solanacées. La répartition des tâches entre les pays participants est la suivante : chromosomes 1, 5 et 8 : Pays-Bas, chromosome 2 : Inde, chromosome 3 : Argentine, Brésil, Chili et Pérou, chromosome 4 : Royaume-Uni et Irlande, chromosome 6 : États-Unis, chromosome 7 : Pologne, chromosome 9 : Nouvelle-Zélande, chromosomes 10 et 11 : Chine, chromosome 12 : Russie.

Pommes de terre transgéniques

De nombreuses expériences de transgénèse ont été réalisées sur la pomme de terre depuis les années 1980. Elles poursuivent principalement trois objectifs : améliorer les caractéristiques agronomiques telles que résistance à des maladies, des insectes ou des stress abiotiques (sécheresse, froid), modifier la composition des tubercules en vue de leur utilisation alimentaire ou industrielle, se servir des tubercules comme « réacteurs biologiques » pour produire des molécules intéressantes en médecine humaine ou animale. Certaines ont obtenu des autorisations de commercialisation dans certains pays. Elles concernent notamment des résistances à des insectes ou à des maladies virales : résistance au doryphore, à la teigne (Phthorimaea operculella) et aux virus Y et au virus de l'enroulement de la pomme de terre. D'autres concernant des propriétés intéressantes dans le domaine médical ou industriel n'ont pas eu d'applications concrètes.

En 2000, des études menées aux États-Unis ont montré la possibilité d'utiliser une pomme de terre génétiquement modifiée comme vaccin oral capable de déclencher chez l'homme une réponse immunitaire au virus de Norwalk, responsable de certaines formes de gastro-entérite.

En 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a formulé un avis favorable à la production d'une pomme de terre transgénique, baptisée 'Amflora', sur demande de la société BASF Plant Science (BPS). Cette variété transgénique, dont le nom de code officiel est « EH92-527-1 », possède un amidon composé à 98 % d'amylopectine, ce qui présente un net avantage pour la production de fécule à usage industriel. Cette demande est restée sans suite au niveau du Conseil européen. Cependant en mars 2010, la Commission européenne, par la voix du commissaire à la Santé et à la Politique des consommateurs, John Dalli, a décidé d'autoriser sa culture dans « des conditions de culture strictes afin d’éviter que des pommes de terre transgéniques ne soient laissées dans les champs après la récolte et que des graines d’Amflora ne soient répandues accidentellement dans l’environnement ».

Des pommes de terre génétiquement modifiées pour produire une lectine végétale GNA (Galanthus nivalis agglutinin) ont été au centre de l'« affaire Pusztai » dans les années 1998-1999.

Banques de gènes

Les principales banques de gènes qui conservent du matériel génétique de la pomme de terre et des espèces apparentées se trouvent en Allemagne, en Argentine, au Chili, en Colombie, aux États-Unis, au Pérou (Centre international de la pomme de terre), au Royaume-Uni, en Russie (Institut Vavilov).