Poisson abyssal - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Espèces en danger

L'épuisement des stocks de poissons dans la zone photique provoqué par la surpêche amène les pêcheries industrielles à s'intéresser aux poissons des profondeurs, en passant de la pêche halieutique du plateau continental au pentes du plateau continental, jusqu'à des profondeurs de 1 600 mètres. C'est à l'aide du chalutage de fond qu'ils parviennent à attraper cette faune. Cette pêche à l'aveuglette, provoque des dégâts considérables sur l'environnement, puisqu'elle attrape de nombreuses espèces non comestibles et détruit les récifs coralliens profonds.

Les poissons abyssaux ne peuvent pas supporter la pêche intensive, notamment à cause de la lenteur de leur rythme de reproduction: en effet, ils atteignent pour la plupart leur maturité sexuelle environ au même âge que les hommes. La faune abyssale dépend des débris organiques provenant des couches supérieures (la neige marine), composés de restes de poisson ou de plancton morts, et la raréfaction de la population en surface a une effet immédiat sur la vie dans les abysses. Le cas le plus probant est celui des carcasses de baleine, qui constituent de véritables oasis pour les poissons des profondeurs, mais la diminution de la population des grands cétacés provoque la disparition de cet apport vital;

Une étude réalisée en 2006 par des chercheurs canadiens a découvert que cinq espèces de poissons abyssaux - le grenadier de roche, grenadier berglax, le hoki, un poisson-tapir à épines et la raie à queue épineuse - sont au bord de l'extinction.

Le célèbre blobfish fait partie des espèces menacées de disparition, les médias ont largement repris ce symbole pour dénoncer le danger du chalutage de fond.

En raison de leur environnement hostile à l'homme, il est difficile d'évaluer avec précision l'état actuel des populations. Ainsi, presque tous les poissons abyssaux sont classés par l'UICN sous le statut de conservation "DD" (données insuffisantes).

Physiologie

Le quasi-absence totale de lumière solaire, les fortes pressions, les basses températures, la raréfaction de l'oxygène et la faible densité de matière organique, sont autant de caractéristiques environnementales contraignantes pour la vie. Les poissons abyssaux ont donc développé de nombreuses adaptations.

Muscles et squelette

Le poids du squelette et des protéines contenues dans le corps du poisson est habituellement plus importante dans l'eau salée.

En raison de la rareté des ressources alimentaires, les poissons abyssaux sont contraints de parcourir de grandes distances pour trouver de quoi se nourrir, mais il doivent le faire de façon à économiser le plus d'énergie. Ainsi, la densité de leurs tissus musculaires et osseux est particulièrement réduite, mais leur corps contient une grande quantité d'eaux et de matières grasses afin de leur procurer une meilleure flottabilité. Leurs épines et les écailles sont légères et fines, car elles constituent un poids supplémentaire. Les poissons abyssaux ont une chair plus gélatineuse, cela les rend donc plus lents et moins agiles que les autres poissons.

Vessie natatoire

La plupart des poissons osseux se servent de leur vessie natatoire pour flotter, mais celle des poissons abyssaux est soumise à la forte pression du milieu. Pour résister à la pression et les changements rapides de pression, des cristaux de guanine recouvrent les parois de la vessie des poissons abyssaux pélagiques, la rendant robuste, tandis que le gaz est remplacé par de la graisse ou de la cire. Certaines espèces, comme les poissons-lanternes, fréquentent les eaux profondes et peu profondes pour y trouver leur nourriture lors de la migration verticale, ainsi, chaque jour, ils supportent de nombreux changements de pression. La vessie des poissons abyssaux est relativement développé, le réseau impair (fin réseau de vaisseaux sanguins qui contribue à l'échange de gaz) est très long par rapport aux autres poissons. Plus la profondeur augmente, plus la pression empêche l'échange des gaz (en particulier la sécrétion) et donc diminue la flottabilité. Les poissons abyssaux benthiques ont en général une vessie atrophiée, elle reste constamment identique. D'autre part, ils restent toujours à proximité du fond marin, ils ne subissent donc pas de changement de pression soudaine, même avec une vessie bien développée.

Sens

Comme bon nombre d'entre eux vivent dans les régions dépourvues de lumière naturelle, ils ne peuvent compter uniquement sur leur vision pour localiser leurs proies et éviter leurs prédateurs, ils ont donc évolué de manière appropriée. Contrairement a une idée reçue, les poissons abyssaux ne sont pas des poissons aveugles, certains ont certes des yeux particulièrement réduits, comme les poissons trépieds, mais la plupart ont développé de très grands yeux adaptés à l'obscurité, capables de percevoir la moindre variation de la luminosité, comme les revenants. Les poissons abyssaux ont une chair plus gélatineuse et une structure osseuse plus légère, cela les rend plus lents et moins agiles que les autres poissons.

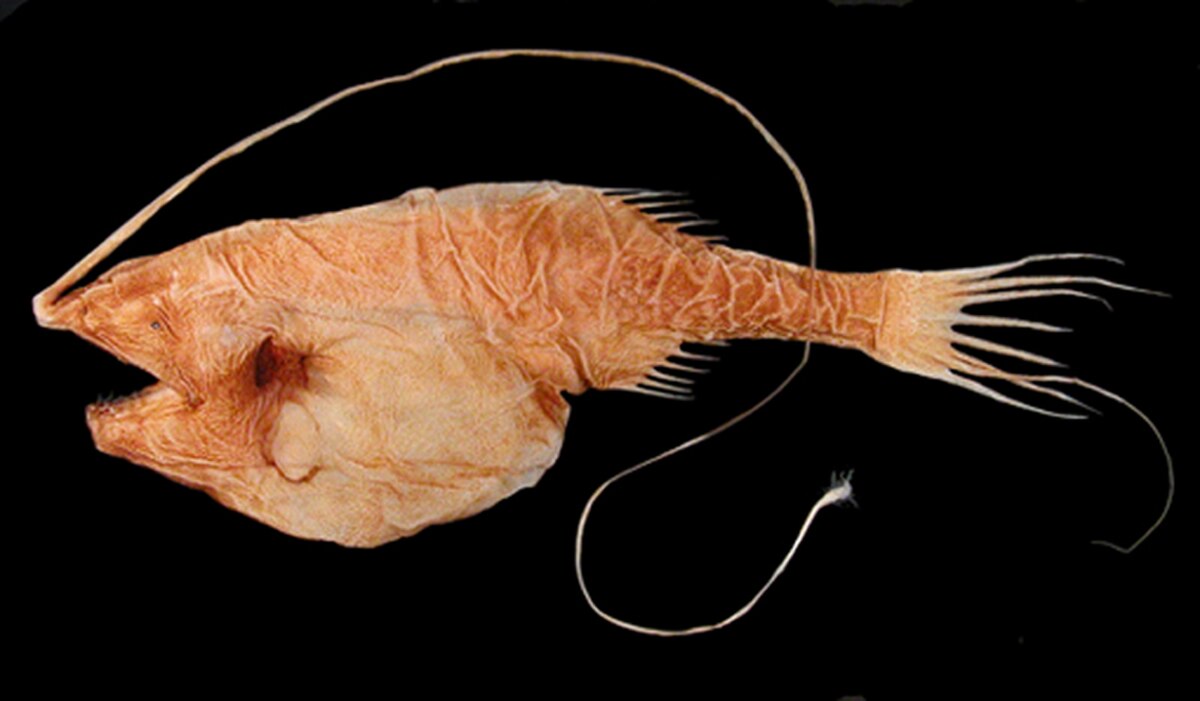

En effet, de nombreux poissons abyssaux utilisent la bioluminescence à l'aide de photophores, mais n'en ont pas la même utilisation. Les haches d'argents utilisent leurs photophores ventraux pour effacer leur silhouette, visible d'en-dessous à cause du crépuscule abyssal, tandis que les baudroies abyssales utilisent un appât bio-luminescent au bout d'une tige frontale (illicium) pour attirer leurs proies. Les scientifiques pensent que la bioluminescence peut également servir pour la communication entre les poissons de la même espèce, notamment pour la reproduction.

Leur cycle de vie peut se passer exclusivement dans les abysses ou bien dans des eaux peu profondes au stade juvénile puis à la surface à l'âge adulte.

En raison de l'absence quasi-totale de lumière photosynthétique dans cet environnement, la plupart des poissons s'appuient sur la matière organique tombant des niveaux supérieurs, la neige marine, ou, dans de rares cas, sur les éléments nutritifs autour des cheminées hydrothermales.

Les poissons-lanternes sont, de loin, les poissons de mer les plus courants dans les profondeurs.