Pois - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Pois | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Sous-règne | Tracheobionta | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Sous-classe | Rosidae | ||||||||

| Ordre | Fabales | ||||||||

| Famille | Fabaceae | ||||||||

| Sous-famille | Faboideae | ||||||||

| Tribu | Fabeae | ||||||||

| Genre | Pisum | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Pisum sativum L., 1753 | |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| Ordre | Fabales | ||||||||

| Famille | Fabaceae | ||||||||

| |||||||||

| Sous-famille | Faboideae | ||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le pois (Pisum sativum L.) est une espèce de plante annuelle de la famille des légumineuses (Fabacées), largement cultivée pour ses graines, consommées comme légume ou utilisées comme aliment du bétail. Le terme désigne aussi la graine elle-même, riche en énergie (amidon) et en protéines (de 16 à 40 %). Les pois secs se présentent souvent sous la forme de « pois cassés ». Les pois frais sont plus couramment appelés « petits pois ».

Le pois est cultivé depuis l'époque néolithique et a accompagné les céréales dans l'apparition de l'agriculture au Proche-Orient. Il était dans l'Antiquité et au Moyen Âge un aliment de base en Europe et dans le bassin méditerranéen, l'association du pois, ou de la fève, et du blé procurant une alimentation équilibrée notamment en protéines (à l'instar de l'association haricot-maïs chez les Amérindiens). De nos jours sa culture est pratiquée dans les cinq continents, particulièrement dans les régions de climat tempéré d'Eurasie et d'Amérique du Nord.

Le pois sec est un aliment traditionnellement important dans certains pays, notamment le sous-continent indien et l'Éthiopie, mais il est relativement délaissé comme féculent et comme source de protéines dans la plupart des pays occidentaux, où il est désormais principalement cultivé pour l'alimentation animale ou pour l'exportation. Depuis le XVIIe siècle, le petit pois est devenu un légume frais très prisé, dont la consommation à longueur d'année est favorisée par les techniques de conservation et de surgélation.

Aspects botaniques

Description morphologique

Appareil végétatif

Le pois est une plante grimpante herbacée annuelle. Le système radiculaire est de type pivotant, pouvant atteindre une profondeur d'un mètre dans des conditions de sol favorables, mais cependant très ramifié, surtout dans la couche superficielle du sol. Les radicelles de 2e ou 3e ordre portent des nodosités, siège de la fixation symbiotique de l'azote. La bactérie concernée, qui est également présente sur les genres Lathyrus et Lens, est Rhizobium leguminosarum biovar viciae.

La tige, peu ramifiée, de longueur variant de 50 cm à 1,5 m, voire jusqu'à deux mètres chez le pois fourrager, est à croissance indéterminée. Elle est creuse, de section cylindrique, et grimpe en s'accrochant aux supports par les vrilles des feuilles. Elle se caractérise par un certain nombre de nœuds, ou mailles, dont les premiers sont purement végétatifs (émettant des feuilles ou des ramifications) et les suivants reproducteurs (portant des fleurs). Chez les variétés et cultivars les plus précoces, les premières fleurs apparaissent dès le quatrième nœud, tandis que chez les plus tardives elles peuvent n'apparaître qu'au 25e.

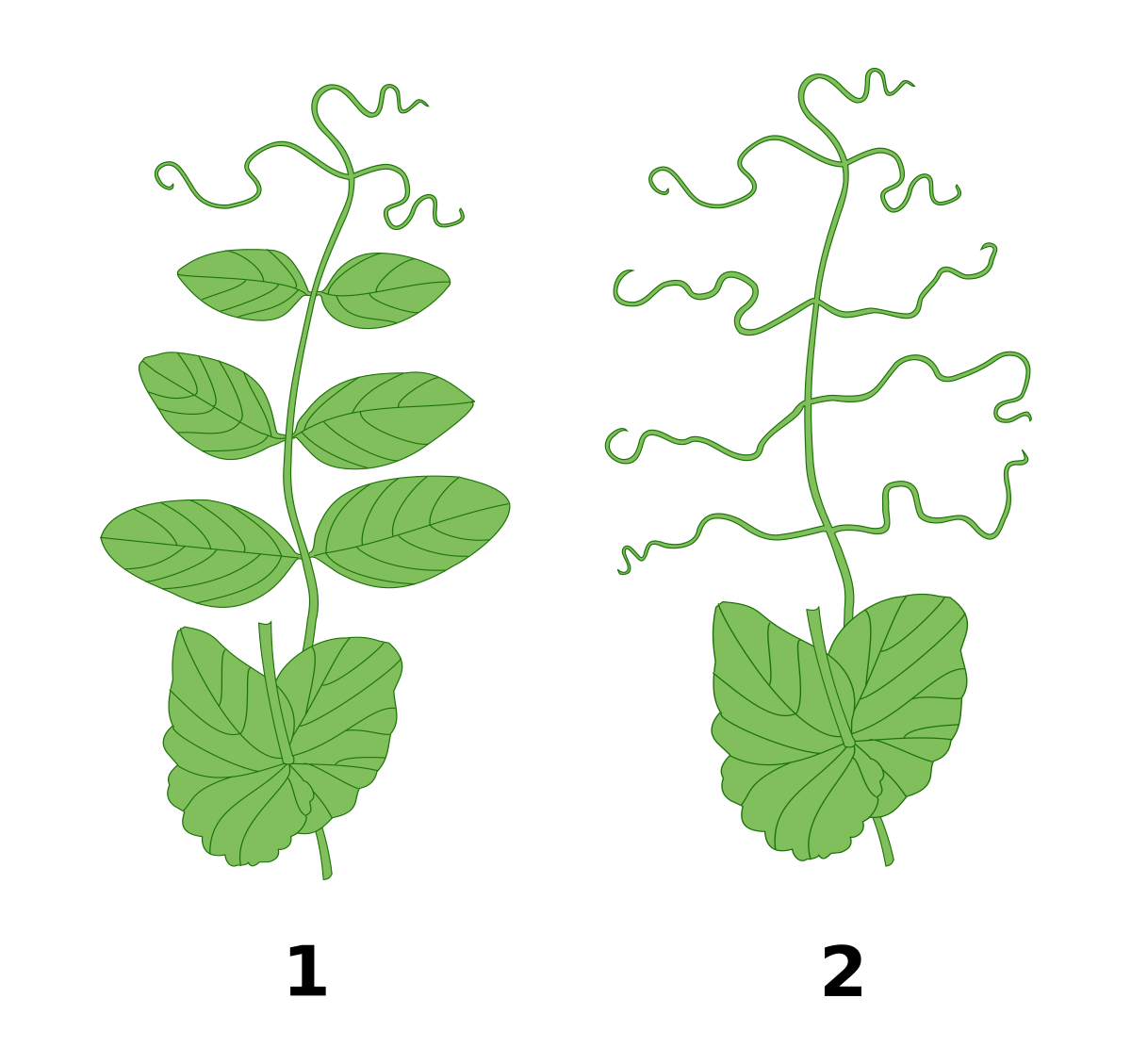

Les feuilles, alternes, sont composées d'une à quatre paires de folioles sessiles, opposées et terminées par une vrille simple ou ramifiée. Les folioles sont entières, obovales, et ont de 1,5 à 6 cm de longueur. Chez certaines variétés, elles sont partiellement transformées en vrilles. Chez les variétés de type 'afila', toutes les folioles sont remplacées par des vrilles, les fonctions foliaires (photosynthèse) étant alors assurées par les stipules. Inversement chez les variétés de type 'accacia', les vrilles sont transformées en folioles.

Les feuilles possèdent à leur base deux grandes stipules embrassantes, arrondies et crénelées à la base. Souvent plus grandes que les folioles, elles peuvent atteindre 10 cm de long. Certaines variétés ont des stipules allongées caractéristiques dites « en oreilles de lapin ». Les stipules portent parfois des taches rouges (présence d'anthocyanes), caractéristiques de certaines variétés, notamment chez les pois fourragers.

Les deux premières feuilles primordiales sont réduites à des écailles.

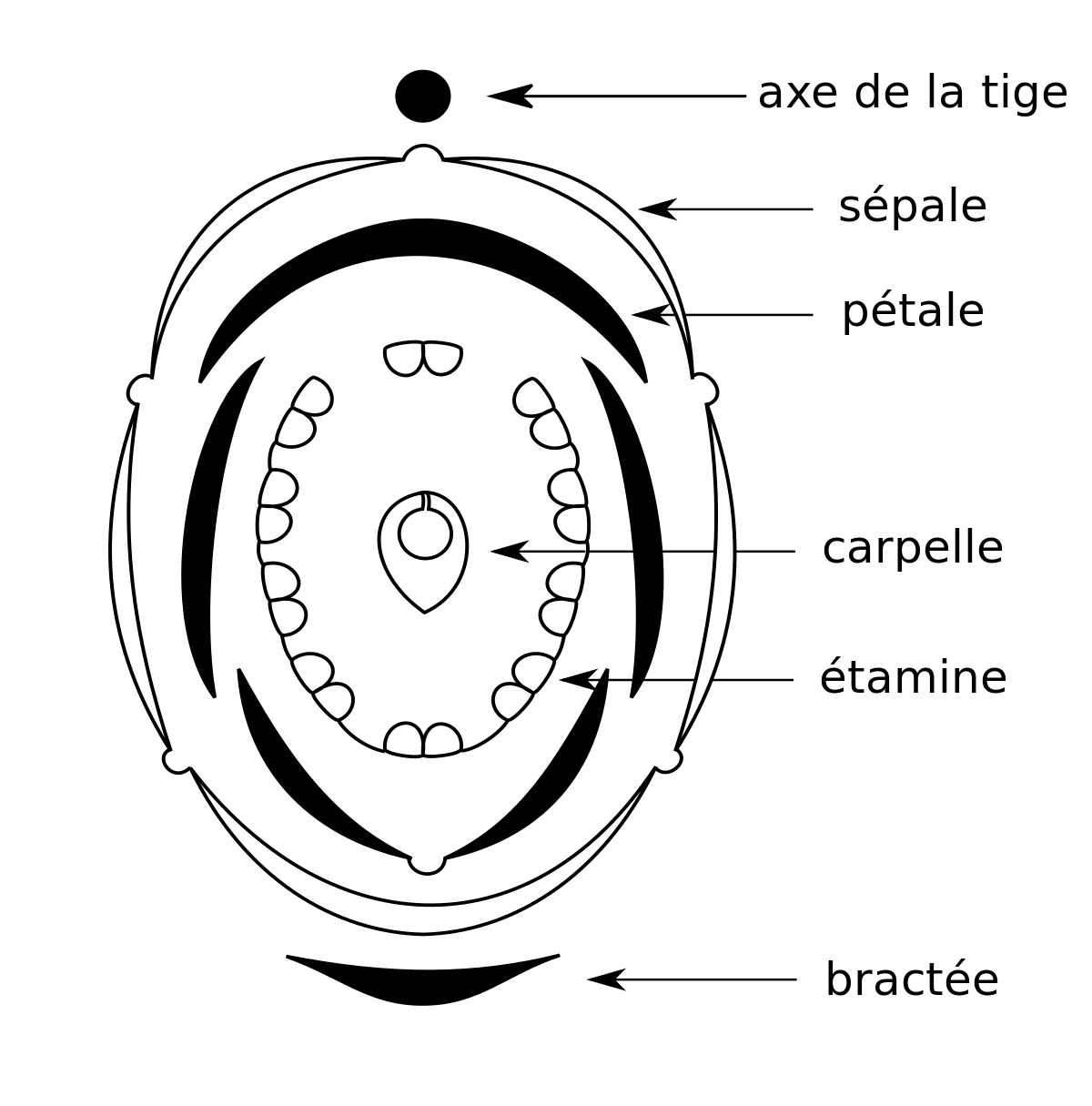

Appareil reproducteur

Les fleurs, de type « papilionacé », sont zygomorphes, à ovaire supère et cléistogames. Elles apparaissent à l'aisselle des feuilles, solitaires ou groupées en racème lâche de deux ou trois fleurs. Le calice, de couleur verte, est formé de cinq sépales soudés et présente cinq dents inégales. La corolle compte cinq pétales très différenciés, l'étendard redressé en position postérieure, les deux ailes en position latérale enveloppant la carène, elle-même formée de deux pétales inférieurs, partiellement soudés. La corolle est généralement entièrement blanche, parfois rose, pourpre ou violette. L'androcée qui comprend dix étamines, une libre et neuf soudées par leur filet en une gouttière ouverte vers le haut, est dit diadelphe. Le gynécée est formé d'un carpelle unique uniloculaire à placentation marginale portant des ovules recourbés (campylotropes). Ce carpelle est interprété comme l'évolution d'une feuille repliée le long de sa nervure médiane et soudée par ses marges, auxquelles sont attachés les ovules.

La formule florale est donc 5S 5P 10E 1C (formule simplifiée) ou •|• S(5) P5 E(9)+1 C1 (formule complète).

Les fleurs étant fermées (cléistogamie), la fécondation est principalement autogame, la pollinisation intervenant avant l'épanouissement complet de la fleur. Ce caractère facilite la sélection de lignées pures et le maintien de variétés stables. Toutefois certains insectes hyménoptères, tels les mégachiles, sont capables de pénétrer dans les fleurs et de provoquer des pollinisations croisées.

Le fruit est une gousse déhiscente bivalve, appelée aussi cosse, de 4 à 15 cm de long, contenant de 2 à 10 graines rondes lisses ou anguleuses, de 5 à 8 mm de diamètre. Ces gousses présentent des variations morphologiques selon les variétés ; leur forme générale est droite ou plus ou moins arquée, leur extrémité plus ou moins effilée ou tronquée. Elles comportent généralement une membrane sclérifiée, le parchemin, qui est absente chez les variétés de type « mangetout ». Leur couleur est généralement verte, parfois violette.

Comme chez toutes les légumineuses, les graines sont exalbuminées et les réserves nutritives à disposition de l'embryon sont contenues dans les deux cotylédons hémisphériques hypertrophiés qui représentent la quasi-totalité du volume des graines. Elles peuvent être de couleur vert pâle à maturité lorsque les cotylédons restent chlorophylliens comme chez les haricots flageolets verts, ou bien blanchâtre, jaune ou brunes. Elles peuvent être lisses ou ridées. Leur taille est très variable selon les variétés et cultivars. Le poids de 1000 grains secs peut aller de moins de 150 g à 300 g.

Les graines peuvent conserver leur faculté germinative de trois à cinq ans. Elles ne sont pas soumises au phénomène de dormance et peuvent donc germer immédiatement après avoir atteint le stade de la maturation. La germination des pois est « hypogée ».

Les cotylédons contiennent des substances de réserve, en moyenne 50 % d'amidon et jusqu'à 25 % de protéines (chez le pois protéagineux). L'amidon est constitué d'amylose et d'amylopectine en proportions variables : plus d'amylopectine chez les variétés à graines lisses et plus d'amylose chez celles à graines ridées, qui contiennent par ailleurs plus de sucres (voir le paragraphe Composition et valeur nutritive). La partie protéique est constituée essentiellement de trois fractions protéiques solubles : les albumines, les vicilines et les convicilines, et la légumine. La fraction des albumines contient, en faible teneur, diverses protéines enzymatiques biologiquement actives : lipoxygénases, lectines, inhibiteurs de protéases.

Le génome du pois comprend sept paires de chromosomes (2n=14). Sa taille est estimée à 4 500 Mpb, dont 90 % sont constituées de séquences répétées de type rétrotransposons.

Écologie

Températures : le pois cultivé est une plante de climat tempéré frais et relativement humide. Il est moins sensible au froid que le haricot et peut germer à partir de +5 °C. Les jeunes plants (avant le stade de floraison) peuvent supporter le gel, mais les fleurs peuvent être détruites par le froid à partir de -3,5 °C et les nœuds végétatifs à partir de -6 °C. La température moyenne optimale de croissance se situe entre 15 et 19 °C. Au-delà de 27 °C, la végétation et la pollinisation risquent d'être affectées.

Pluviométrie : la pluviométrie idéale se situe entre 800 et 1 000 mm par an.

Photopériodisme : le pois est légèrement sensible à la photopériode, les jours longs favorisant la floraison.

Sols : le pois s'accommode de tous les types de sols sous réserve qu'ils soient bien drainés et qu'ils offrent une bonne capacité de rétention en eau. Le pH optimal se situe entre 5,5 et 7,0.

Classification

L'espèce Pisum sativum appartient au genre Pisum, classé dans la tribu des Fabeae (ou Viciae) en compagnie des genres proches Lathyrus L. (gesses), Lens Mill. (lentilles), Vavilovia Fed. et Vicia L. (vesces). Le genre Pisum, après avoir compté plus d'une douzaine d'espèces, n'en regroupe plus que deux : Pisum sativum L. et Pisum fulvum Sm. Toutes les autres ont été reléguées au rang de sous-espèces ou variétés de Pisum sativum, avec laquelle elles sont toutes interfertiles.

L'espèce Pisum sativum présente une très grande diversité génétique qui se manifeste dans les nombreuses variations des caractères morphologiques des fleurs, des feuilles, des tiges, des gousses et des graines, ce qui a motivé diverses classifications des formes intraspécifiques. Les principales sous-espèces et variétés sont les suivantes :

- Pisum sativum L. subsp. elatius (Steven ex M. Bieb.) Asch. & Graebn. : c'est la forme sauvage des actuels pois cultivés, originaire de la partie orientale du bassin méditerranéen, jusqu'au Caucase, à l'Iran et au Turkménistan, à laquelle se rattache la variété pumilio.

- Pisum sativum L. subsp. elatius (Steven ex M. Bieb.) Asch. & Graebn. var. pumilio Meikle (syn. Pisum sativum subsp. syriacum Berger) : sous-espèce la plus xérophyte, présente dans la végétation des prairies sèches et des forêts de chênes du Proche et du Moyen-Orient, de Chypre et de Turquie jusqu'à la Trancauscasie, l'Irak et le Nord et l'Ouest de l'Iran.

- Pisum sativum subsp. transcaucasicum Govorov : forme cultivée dans le nord du Caucase et dans la partie centrale des montagnes transcaucasiennes.

- Pisum sativum L. subsp. abyssinicum (A. Braun) Govorov : le pois d'Abyssinie est une forme cultivée en Éthiopie et au Yémen.

- Pisum sativum subsp. asiaticum Govorov : cette forme est cultivée du Proche et du Moyen-Orient, jusqu'à la Mongolie, au Nord-Ouest de la Chine, au Tibet et au Nord de l'Inde, ainsi qu'en Égypte. Les graines sont consommées et servent, ainsi que la plante entière, à nourrir les animaux.

- Pisum sativum L. subsp. sativum : c'est la sous-espèce la plus importante actuellement ; elle dérive par la domestication de la forme Pisum sativum subsp. elatius. Elle compte trois variétés principales et d'innombrables cultivars (voir le paragraphe « Variétés cultivées » plus bas):

- Pisum sativum L. subsp. sativum var. arvense (L.) Poir. : pois protéagineux, pois fourrager ou pois des champs ;

- Pisum sativum L. subsp. sativum var. sativum : petit pois, pois potager ou pois des jardins ;

- Pisum sativum L. subsp. sativum var. macrocarpon : pois mangetout, et pois croquetout (mangetouts charnus).