Plasticité et endommagement des polymères - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Paramètres influençant la plasticité

Les polymères en général ont la capacité de réorienter leurs chaînes à l’instar des autres matériaux (métaux, céramiques).

Leur comportement mécanique est donc très sensibles à la température et à la vitesse de sollicitation, car ces paramètres influent sur la mobilité des chaînes. Ce sont ces deux paramètres principaux qui agissent par voie de conséquence sur la plasticité.

D’autre part, la structure des molécules joue également un rôle important sur les propriétés mécaniques. Par exemple, la longueur des chaînes et leurs enchevêtrements vont influer sur la mobilité moléculaire et donc sur la plasticité. Les conditions externes peuvent avoir aussi une influence sur le comportement mécanique.

La température

La température est un paramètre essentiel sur le comportement mécanique. C’est ce paramètre qui est pris en compte pour le tracé des cartes de résistance mécanique. Une telle dépendance s’explique par le fait que la mobilité moléculaire augmente énormément avec la température. En revanche, la limite élastique diminue progressivement quand on augmente la température.

Ainsi, le comportement mécanique des polymères à basse température (T<0,8Tg) est un comportement rigide et fragile. En revanche, le comportement des polymères est souple et ductile à haute température (T>Tg). Cela se traduit par l’absence de striction, d’instabilité plastique et une déformation homogène sous contrainte faible.

Dans la zone de transition ductile/fragile (T~0,8Tg), l’amorce de la plasticité est une cohabitation des deux modes. Pour le polycarbonate, cela se manifeste par une instabilité plastique sans striction.

La vitesse de sollicitation

En ce qui concerne l’influence de la vitesse de sollicitation, l’évolution de comportement mécanique des polymères en vitesse de sollicitation est presque équivalente à l’évolution de comportement mécanique des polymères en température. Plus la vitesse de sollicitation est élevée, et plus les polymères sont rigides et fragiles. En revanche, ils sont souples et ductiles à vitesse de sollicitation lente.

La vitesse de sollicitation agit principalement sur la vitesse de déformation du polymère. Par conséquent au niveau des craquelures, plus la vitesse sera lente et plus les chaînes auront le temps de se réorienter au sein des craquelures pour créer des microcavités dans tout l’échantillon.

La pression hydrostatique

Entre les unités constitutives d’un polymère, il existe un volume, appelé volume libre, sur lequel l’exercice d’une pression modifie considérablement les propriétés mécaniques, en l’occurrence la contrainte critique.

La structure moléculaire

La nature et la structure d’un matériau polymère influent sur la plasticité. Par exemple, la longueur et la mobilité des chaînes, mais surtout les degrés d’enchevêtrement, de cristallinité et de réticulation agissent sur la faculté plus ou moins grande de pouvoir se déformer.

Également l’orientation moléculaire et la nature des renforts sont des paramètres influents. On peut prendre l’exemple d’un polymère ayant des groupements latéraux encombrants comme des groupes phényles et qui par conséquent aurait une mobilité plus faible qu’un polymère peu encombré. Ainsi, les cinétiques des phénomènes d’endommagement seraient différentes.

Les conditions de mise en œuvre interviennent également car la présence de défauts, de contraintes internes et l’état de surface créent une certaine plasticité supplémentaire.

L’environnement extérieur

Un autre paramètre pouvant influencer la plasticité des polymères est l’environnement dans lequel il est utilisé. En effet, la teneur en eau du milieu ainsi que la présence d’agents chimiques peuvent agir sur la résistance et la rigidité du matériau. Par exemple, la résistance et la rigidité diminue lorsque la teneur en eau augmente pour les polyamides.

De même, si le polymère est en contact avec un gaz ou s’il est irradié par des rayons α, rayons β ou rayons γ (radioactivité) ; cela aura des conséquences sur l’endommagement du polymère et le conduira à la ruine.

Loi d’Eyring

Tous les paramètres précédemment cités influent sur la plasticité des polymères. Ces paramètres entrent également en jeu dans la loi d’Eyring qui permet, comme les critères de plasticité, de décrire le comportement des polymères amorphes en déformation.

Cette approche de Ree-Eyring date de 1958 et a été développée par Duckett et Bauwens par la suite. Il s’agit essentiellement d’une loi phénoménologique traitant la déformation plastique comme un processus d’écoulement visqueux, activé à la fois par la température et le travail des contraintes. Ainsi, les caractéristiques moléculaires de la chaîne polymère ne sont pas seules responsables du processus de déformation.

Grâce à ce modèle, on est en mesure de calculer le seuil de plasticité en le reliant au temps de relaxation d’une portion de chaîne moléculaire ainsi qu’à la barrière d’énergie intermoléculaire.

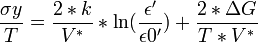

On montre alors que :

-

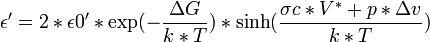

La pression hydrostatique influence le temps de relaxation des chaînes, il convient donc d’en tenir compte dans le calcul. On montre ainsi que la vitesse de déformation devient :

-

D’après Bauwens-Crowet, on obtient pour le polycarbonate une série de droites parallèles pour diverses températures.

L'évolution linéaire de σy/T en fonction de log() confirme la loi de Eyring. Cependant des mesures similaires sur le PMMA (ou le PVC), montre l’obtention de courbes et non de droites.

Cette différence peut s’expliquer par l’existence de transitions secondaires omis dans les hypothèses de la théorie de Eyring. Cela revient à ne pas considérer le travail de la contrainte appliquée sur les groupements latéraux, ce qui est possible avec le PC qui possède des groupements latéraux relativement petits.