Plaine du Pô - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Influence des éléments

Des eaux

- Influence de eaux du Pô : de Plaisance à Modène

- Influence des cours du Reno : de Bologne à Imola

- Influence des eaux du Lamone, Savio et Marecchia : d’Imola à Rimini.

- Influence des eaux chaudes de la mer Adriatique sur la Vénitie et l’Émilie-Romagne. L’influence du climat Adriatique se fait sentir jusqu’en Autriche, au delà du Brenner.

Du climat

- Pluviométrie : 3 mètres d’eau par an dans les provinces voisines des Alpes (Piémont, Lombardie). Contre 1 m/an en Romagne. Brume très intense au printemps et automne sur tout le long du cours du Pô.

- Températures : en moyenne, 0 à 4° en Janvier et +24° en Juin, sauf sur les côtes où la température est plus élevée de 5 à 6°. En été (généralement après le 15 Août) de violents orages avec chutes de grêle viennent perturber la situation, causant des dégâts très importants aux cultures.

Topographie

Le niveau du sol et la pente influent sur l’écoulement des eaux dans les zones agricoles. Bologne, situé à 60 km (à vol d’oiseau) de la mer, n’est qu’à 54 mètres d’altitude. Ferrare à 9 mètres, Ravenne à 4 mètres (aujourd’hui) et Comacchio à 1 mètre (en moyenne).

Les principaux cours d'eau

- Le Pô a quelques 141 affluents dont les principaux sont :

- Rive droite : Varaita, Maira, Tanaro, Scrivia, Curone, Staffora, Coppa, Scuropasso, Versa, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Taro, Parma, Enza, Crostolo, Tidone, Secchia, Panaro.

- Rive gauche : Pellice, Doire Ripaire, Stura di Lanzo, Doire Baltée, Sesia, Agogna, Terdoppio, Tessin, Olona, Lambro, Adda, Oglio, Mincio.

- Principaux fleuves des Alpes : Maggia, Adige, Piave, Meduna.

- Principaux fleuves des Apennins: Reno, Lamone, Montone, Ronco, Savio, Pisciatello, Rubicon, Uso, Marecchia.

Les lacs et retenues d’eau

- Piémont : lac d'Orta (18,2 km2), de Viverone (6 km2), de Mergozzo (1,85 km2), de Candia (1,35 km2).

- Lombardie : lac Majeur (212 km2, prof=372 m), lac de Varèse (15 km2, prof=26 m), lac d’Idro (11 km2, prof=122 m), lac de Garde (370 km2, prof=346 m), lac de Côme (146 km2, prof=410 m) lac de Pusiano (5 km2,prof=14m), lac d’Annone (5 km2, prof=11 m), lac d'Iseo (65,3km2), lac de Lugano (48,7 km2, prof=288m) partagé entre l'Italie et la Suisse.

- Émilie-Romagne : réserve d’eau de Ridracoli (Forli), lac de Quarto, le Canal Émilien Romagnol apportant les eaux du Pô, sur 150 km, dans les zones agricoles s’étendant depuis la région de Ferrare jusqu’à Rimini (pluviométrie faible et nappes phréatiques devenues insuffisantes).

- Vénétie :

La haute et basse plaine

La plaine du Pô comprend deux zones aux caractéristiques différentes : la haute et la basse plaine.

Ces deux zones diffèrent nettement non seulement par l'altitude, mais aussi par la nature des sols, le régime des eaux et la végétation.

- La haute plaine, dite également « plaine sèche », s'étend au pied des Préalpes, du Piémont et des Apennins ; le sol est perméable, composé de sables et de graviers, et ne réussit pas à retenir l'eau pluviale. Celle-ci pénètre jusqu'à des dizaines de mètres de profondeur jusqu'à rencontrer une couche de roche imperméable. Sur les roches imperméables l'eau glisse jusqu'au point où elle a la possibilité de remonter de la nappe phréatique, en donnant origine aux résurgences ou à sources. Sources, qui grâce à la température constante (comprise entre 9 et 12 °C) des eaux, ont permis la diffusion sur les zones concernées de cultures particulières appelées noue (sols humides et gras cultivés en pâturages).

- Sur cette ligne des résurgences débute la basse plaine, dite irriguée. Celle-ci a par contre des sols formés de roches plus fines, des argiles habituellement, imperméables ou peu perméables, où les eaux stagnent formant des marais et marécages, c’est le delta du Pô.

Cette zone qui comprend les territoires de la Bassa padana et de la Bassa parmense s’étend depuis le Taro, dans la province de Parme, à l’ouest, jusqu’à la côte Adriatique à l'est, est limitée au nord par le Pô et l’Adige, au sud par les Apennins et représente la Romagne (partie de l’Émile-Romagne), ancienne contrée des États pontificaux jusqu’au Risorgimento.

Les débordements du Pô, des rivières et des torrents qui ravinent depuis les Apennins, ont rendu marécageux toute la zone, antiquement nommée Valle Padusa (de Padus, nom romain du Pô). Puis, peu à peu (en un million d’années), les alluvions et les sédiments ont comblé naturellement une partie en fertilisant les sols. Les Romains ont joué un rôle important dans l’assainissement des terres en créant la Via Emilia, en creusant des canaux de drainage et pratiquant la « centuriation » et les grands centres urbains de Forlimpopoli, Forli, Imola, Reggio Emilia, Césène, Faenza et Fidenza.

Traces de la centuriation romaine

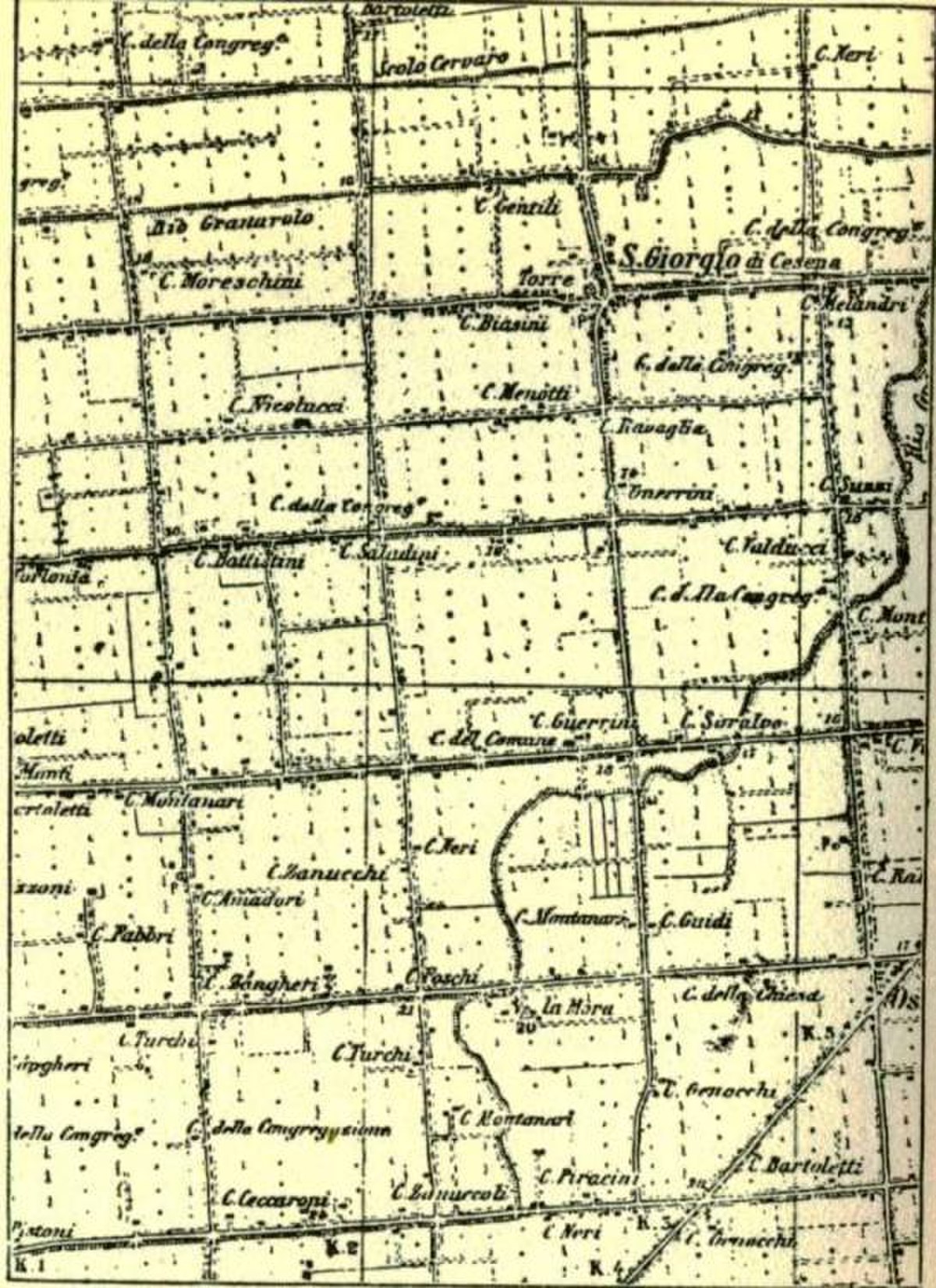

La centuriation romaine, est une technique d’arpentage qui a été employée par les Romains en général pour affecter des terres à des colons. Conjointement, des travaux hydrauliques (construction de fossés) et de desserte (construction de routes et chemins d'accès) étaient réalisés.

Il est remarquable de constater que, plus de 2000 ans plus tard, ces formes perdurent, au moins en partie, dans le tracé des fossés, des haies et des routes actuels. Les réseaux de centuriation sont des vestiges archéologiques au même titre que d'autres restes bâtis ou inscriptions.

Le quadrillage réalisé par les arpenteurs romains s'affranchit des implantations et infrastructures préexistantes. La forme, générée à l'aide de l'instrument de mesure appelé groma, est basée sur des axes orthogonaux. Leur orientation est variable (en Romagne, le plus souvent 29°E par rapport au Nord géographique). Sur les lignes principales sont construites des routes bordées de fossés.

La carte ci-contre (IGM 1/25000 début XXe siècle) représente la division romaine de terres qui se situent entre les villes de Cervia et de Césène. Aujourd'hui, ces parcelles ont été fusionnées en propriétés plus importantes, mais les routes et les fossés existent toujours.

Informations sur l'arpentage romain sur le site Archeogeographie.org