Piton des Neiges - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Piton des Neiges | |||

| |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Altitude | 3 070,5 m | ||

| Massif | Massif du Piton des Neiges | ||

| Coordonnées | |||

| Administration | |||

| Pays |

| ||

| Région et département d'outre-mer | La Réunion | ||

| Géologie | |||

| Type | Volcan rouge | ||

| Activité | Endormi | ||

| Dernière éruption | env. 10 000 av. J.-C. | ||

| Code | Aucun | ||

| Observatoire | Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise | ||

| | |||

| modifier | |||

Le piton des Neiges est le point culminant de l'île de la Réunion, à 3 070,50 mètres d'altitude.

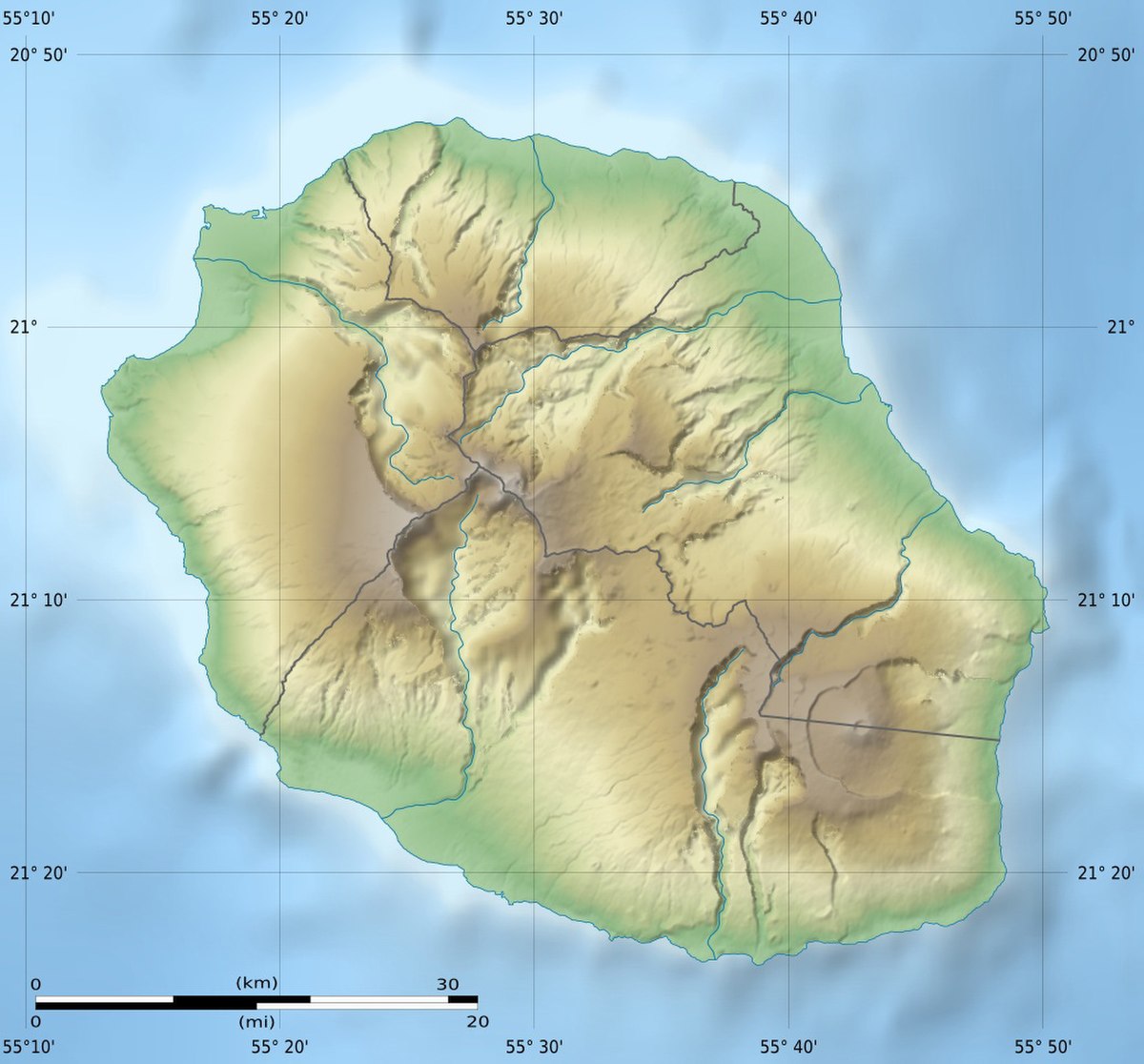

Il marque le sommet d'un édifice volcanique, le massif du Piton des Neiges, qui occupe les trois cinquièmes de la surface de l'île, avec un diamètre au niveau de la mer d'environ cinquante kilomètres.

Ce volcan serait né il y a au moins cinq millions d'années pour émerger de l'océan Indien il y a probablement plus de 3 millions d'années donnant ainsi naissance à l'île de la Réunion. Volcan complexe largement érodé, il n'est aujourd'hui plus en activité depuis plus de 12 000 ans.

Toponymie

Malgré son nom et la fraîcheur des températures en altitude, le piton des Neiges ne porte pas de neiges éternelles. Les chutes de neige y sont d'ailleurs très rares, brèves et souvent masquées par le mauvais temps. Il est ainsi très exceptionnel que l'on puisse observer un sommet enneigé. La montagne fut d'abord connue comme celles « des trois Salazes », mais il est possible que l'événement que constitua l'épisode d'enneigement de 1735 lui ait ensuite conféré son nom de piton des Neiges.

Géologie

L'histoire géologique du piton des Neiges s'inscrit dans celle plus large du massif, et au-delà, dans celle de la formation de l'île de La Réunion qui est issue du point chaud qui donna auparavant naissance aux trapps du Deccan en Inde, aux archipels des Maldives et des Chagos, à Rodrigues et à l'île Maurice

Les scientifiques s'accordent en général à considérer deux grandes phases constructives.

La première correspond à la formation d'un volcan bouclier qui a établi les fondations du piton des Neiges. Cette phase s'est déroulée depuis l'émission, il y a cinq à sept millions d'années, des premières laves qui percèrent la croûte océanique du fond de l'océan Indien, jusqu'à environ 450 000 ans avant l'époque présente. Les plus vieilles roches terrestres qui ont pu être datées sont âgées de 2,1 millions d'années. On estime donc, pour tenir compte du temps de mise en place des roches internes de l'île, que le volcan a pu émerger de l'océan il y a environ 3 millions d'années.

La seconde phase correspond, après une possible période de repos ou de transition, à un stade de volcanisme différencié parfois qualifié de “stade de strato-volcan” même si ce terme est quelque peu abusif pour désigner l'émission de laves trachytiques et l'apparition de phénomènes explosifs en fin de vie d'un volcan de point chaud intraocéanique. Cette phase s'est déroulée, selon les auteurs, depuis 450 000 à 340 000 ans jusqu'aux dernières manifestations éruptives, il y a 29 000 à 12 000 ans. Les reliefs actuels, notamment le piton des Neiges proprement dit et les cirques, se sont mis en place au cours de cette phase.

Une grande partie de l'histoire géologique du piton des Neiges demeure cependant encore mal connue. Il a manifestement connu des épisodes de déstabilisation soudaine ayant entraîné des effondrements cataclysmiques et de grandes avalanches de débris. Le sommet actuel pourrait alors n'être que le résidu d'une montagne beaucoup plus élevée qui aurait pu dépasser 4 500 m d'altitude. C'est par exemple ce que tente de déceler et de comprendre, par le prélèvement et l'analyse de pseudotachylites, une récente expédition scientifique partie le 26 octobre 2009 à l'assaut des falaises et des canyons abrupts de la face est du Piton des Neiges.