Pic pétrolier - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Une capacité de production qui a du mal à suivre l'augmentation de la consommation

La capacité de production est le volume de pétrole que l'ensemble des producteurs peuvent produire en utilisant tous les puits opérationnels. Jusqu'à récemment les producteurs pris dans leur ensemble (mais en particulier l'Arabie saoudite) disposaient d'une capacité de production supérieure à ce qui était mis sur le marché ce qui permettait de faire face aux à-coups de la demande mondiale de pétrole. Cette marge est devenue pratiquement nulle en 2007/2008. Malgré l'existence de réserves représentant plusieurs décennies de consommation la mise en production des nouveaux gisements n'arrive pas à compenser l'augmentation de la demande et la diminution de la production des gisements matures :

- La faiblesse du prix du pétrole jusqu'il y a quelques années a entraîné une baisse des investissements de l'industrie pétrolière qui est difficile à rattraper.

- La mise en production de nouveaux gisements demande aujourd'hui des moyens financiers, techniques et humains très importants car le pétrole qui subsiste est généralement difficile d'accès et les gisements plus petits nécessitent de renouveler beaucoup plus souvent les investissements. Malgré la pression de la demande la mise en production des nouveaux champs est étalée pour pouvoir faire face aux difficultés des projets et mobiliser les investissements nécessaires.

- Une fois le gisement en exploitation, la capacité de production de certains gisements est limitée par des contraintes particulièrement fortes (pression environnementale, disponibilité d'entrants) : les sables bitumineux canadiens représentent aujourd'hui dans les statistiques environ 20% des réserves. Il est prévu que la production actuelle soit de 3 millions de barils/jour en 2020 (4% de la production actuelle) et 4 millions en 2030.

- Dans de nombreux pays producteurs, le rapport entre les compagnies pétrolières internationales et les pays producteurs - Venezuela, Russie, Nigeria, Kazakhstan… - s'est fortement détérioré (nationalisations plus ou moins larvées, révisions des clauses financières) ce qui a ralenti ou bloqué les investissements et les chantiers de mise en production.

- La relance très forte de l'exploration pétrolière, consécutive à la montée du prix du pétrole entraîne une pénurie de moyens techniques et humains. La flotte de navires de forage est réservée sur plusieurs années et les chantiers navals qui fabriquent ce type de bâtiment ont des carnets de commande pleins.

Les outils d'évaluation du pic pétrolier

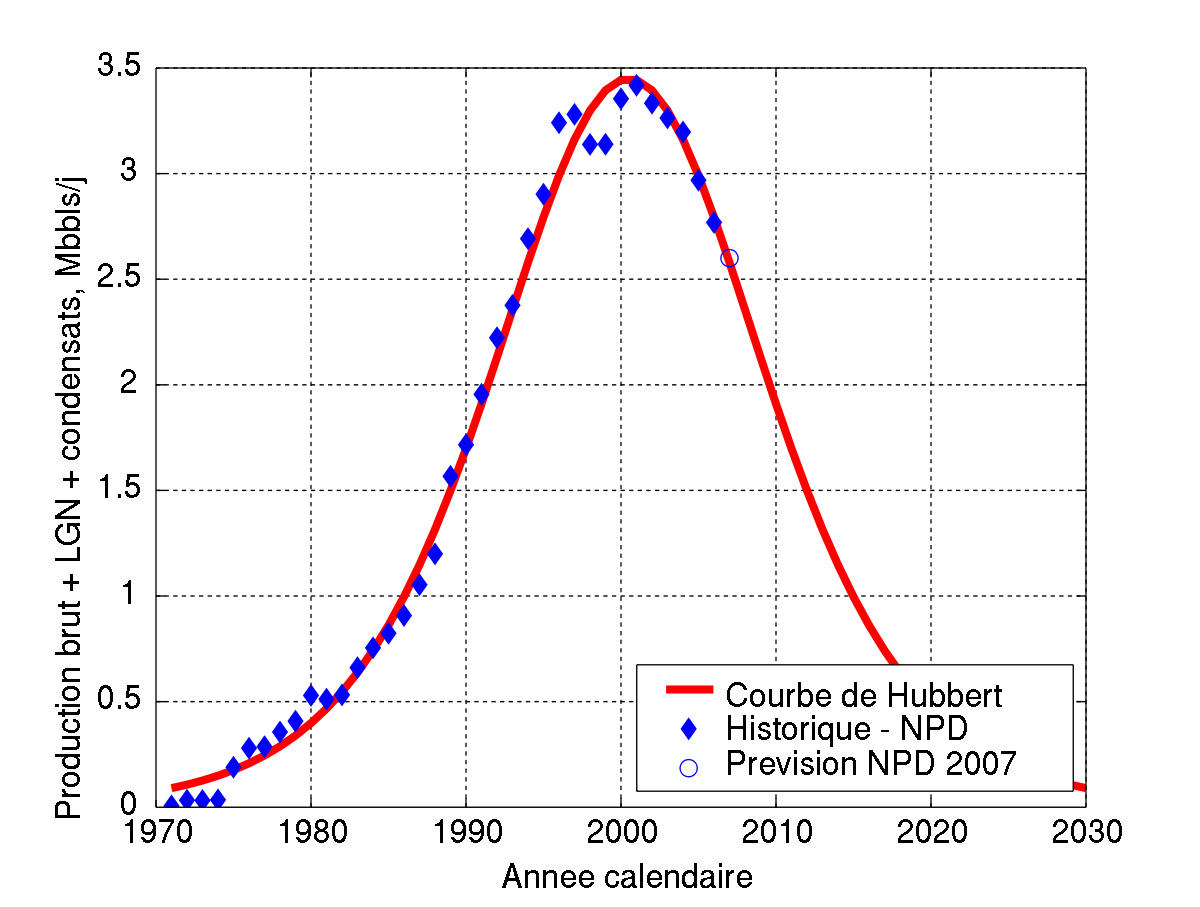

La courbe de Hubbert

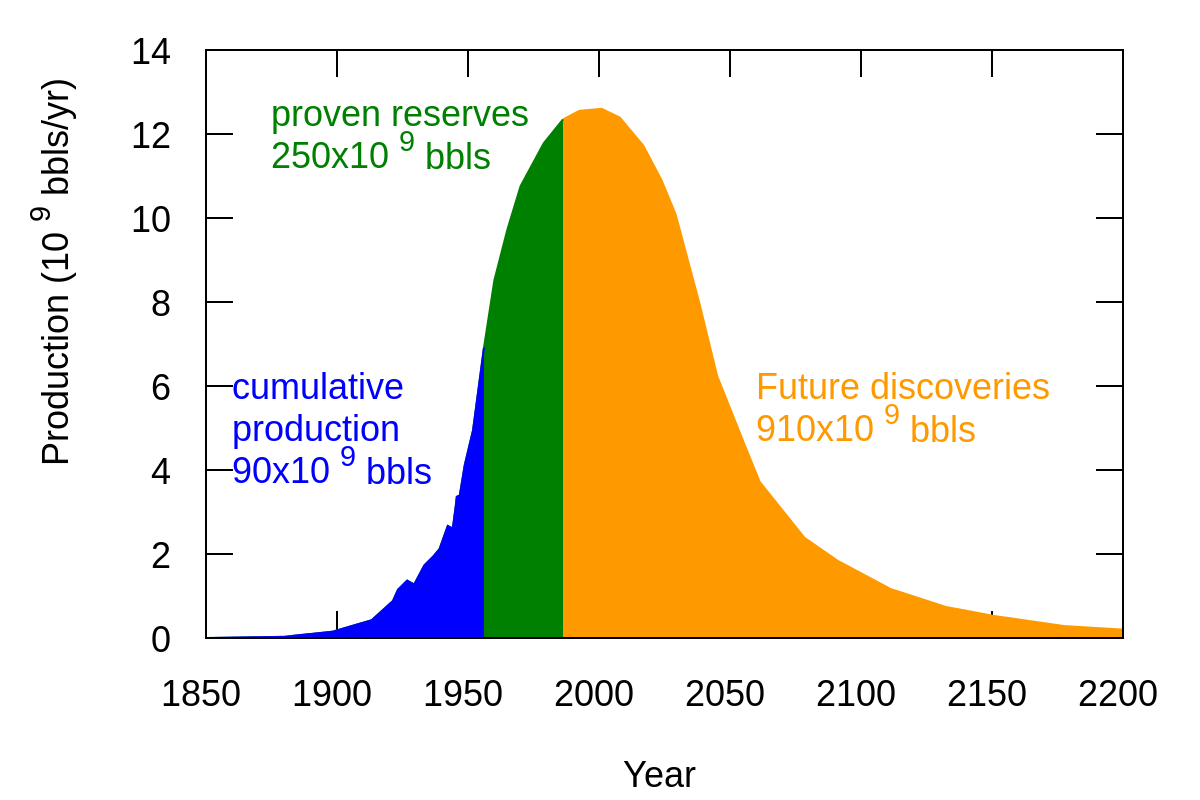

Le géophysicien Marion King Hubbert suggéra dans les années 1940 que la production d'une matière première fossile donnée, et en particulier du pétrole, suivait une courbe en cloche parallèle à celle des découvertes mais décalée dans le temps. Cette courbe, en particulier la date à laquelle la production culminerait, le volume des réserves totales et la valeur de la production maximale atteinte au moment du pic, pouvait se déduire de la quantité de pétrole déjà extraite et de l'estimation des réserves totales. La courbe atteint son sommet lorsqu'à peu près la moitié des réserves ont été extraites.

En 1956, lors d'un meeting de l'American Petroleum Institute à San Antonio, au Texas, Hubbert fit la prédiction que la production globale de pétrole aux États-Unis atteindrait son maximum aux alentours de 1970, avant de commencer à décroître. Il devint célèbre quand on s'aperçut qu'il avait raison, en 1970. La courbe qu'il employa dans son analyse est connue sous le nom de Courbe de Hubbert, et le moment où elle atteint son maximum le Pic de Hubbert.

Au lendemain du pic de production domestique des États-Unis, ses travaux reçurent un intérêt renouvelé car la date de ce pic (1970) coïncidait bien avec la prévision effectuée 15 ans plus tôt. Hubbert avait prédit en utilisant sa méthode que le déclin de la production mondiale se produirait en 2000. Mais les deux chocs pétroliers de 1973 et 1979 ont considérablement déformé la courbe de production (en ralentissant la progression de la demande), éloignant la courbe consolidée de la production du modèle théorique établi par Hubbert.

La courbe de Hubbert est donc bien adaptée à l'étude d'un ensemble de gisements pendant une période économique stable ; elle ne permet pas à elle seule de faire des prédictions à long terme sur l'ensemble de la planète.

Utilisation contemporaine de la courbe de Hubbert

Plus récemment, la disponibilité des moyens de calcul personnels ont permis à de nombreux spécialistes du domaine de travailler sur la problématique du pic pétrolier à l'issue de la période 1985-2000, très homogène sur un plan économique.

La courbe d'écrémage

La courbe d'écrémage est un graphique qui met en relation le volume des réserves découvertes par rapport au nombre de forages d'exploration réalisés (ou de plates-formes de forage en opération). C'est un moyen indirect de déduire le déclin d'un gisement : lorsque celui-ci s'épuise il faut réaliser un plus grand nombre de nouveaux forages pour produire la même quantité de pétrole. La diminution du ratio réserves découvertes/nombre de forages sur une période significative indique que la probabilité de découvrir dans le futur de nouvelles réserves va en s'amenuisant. Cette courbe est généralement utilisée à l'échelle d'un gisement.

Le ratio réserves sur production (R/P)

Le ratio réserves sur production (R/P) est le rapport entre le volume des réserves de pétrole et le volume de la consommation de pétrole sur un an. Il est aujourd'hui proche de 40 ans. Malgré un volume de découvertes inférieur à la production il a progressé au cours des dernières décennies et ne régresse que depuis quelques années. L'évolution de ce ratio est un des arguments utilisé par les optimistes (les réserves s'accroissent quand le besoin s'en fait sentir). Pour les pessimistes, l'évolution du ratio est faussée car le volume des réserves déclarées n'était pas jusqu'à récemment une information reposant sur les données techniques. Pour D Laherrère, le ratio diminue depuis les années 1980. Par ailleurs le ratio ne prend pas en en compte l'augmentation régulière de la consommation.