Pic pétrolier - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

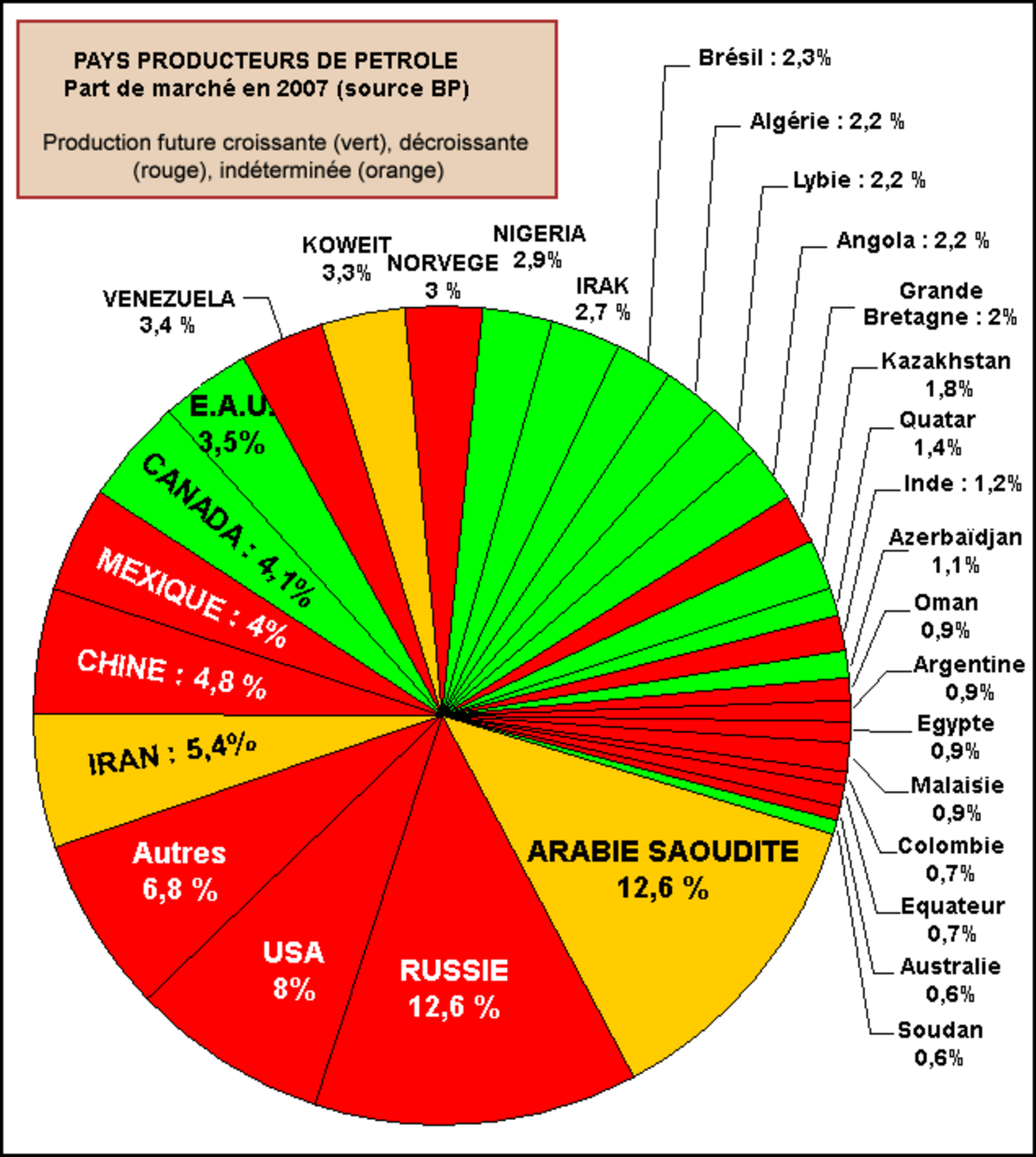

Le pic pétrolier des principales régions de production

Si la détermination du pic pétrolier mondial est un exercice difficile compte tenu du nombre de paramètres à prendre en compte, le pic pétrolier de la production d'un pays donne généralement lieu à moins de polémique (sauf cas particuliers de certains pays du Moyen-Orient).

En 2008, un grand nombre de nombreux pays producteurs ont déjà franchi le pic de production. Parmi les principaux on peut citer les États-Unis (1970) (autrefois premier producteur mondial), la Libye (1970), l’Iran (1976), le Royaume-Uni (1999), la Norvège (2000), le Mexique (2005). Début 2008 les seuls pays producteurs importants (parmi les 30 premiers) qui n'ont pas dépassé le pic pétrolier sont l'Arabie saoudite (controversé), le Koweït (controversé), l'Irak, l'Angola, l'Algérie, et le Kazakhstan.

La production des quatre plus grands gisements de pétrole - Ghawar (Arabie saoudite), Cantarell (Mexique), Burgan (Koweït) et Daqing (Chine) - serait aujourd'hui entrée en phase de déclin.

| Principaux pays producteurs de pétrole dans l'ordre décroissant de leurs exportations (en millions de barils/jour) | |||||||

| Pays | Production 2007 | Exportations | Part de marché exportation | Date pic pétrolier | Production 2008 prévue | Évolution production | Réserves 2007 (milliards de barils) |

| Arabie saoudite | 10,41 | 8 (est) | xx | 2008-2014 | 12 (2009) | 264,2 | |

| Russie | 9,98 | 7 | xx | 2007-2015 | 79,4 | ||

| Émirats arabes unis | 2,92 | 2,5 (2006) | xx | 5 (2014) | 97,8 | ||

| Iran | 4,44 | 2,6 | xx | 1974 | 5 (2010) | 138,4 | |

| Venezuela | 2,61 | 2,2 | xx | 1970 | 87 | ||

| Nigéria | 2, 36 | 2,15 | xx | 1979 | 4 (2010) | 36,2 | |

| Norvège | 2,56 | 2 (est) | xx | 2001 | en déclin | 8,2 | |

| Koweït | 2,63 | 2,1 | xx | 2013 | 101,5 | ||

| Algérie | 2 | 1,84 (2006) | xx | 12,3 | |||

| Mexique | 3,48 | 1,79 (2006) | xx | 2003 | 12,2 | ||

| Irak | 2,15 | 1,6 | xx | 2018 | 115 | ||

| Angola | 1,72 | 1,5 | 2016 | 1,7 | 2 (2010-2016) | 9 | |

| Libye | 1,85 | 1,5 | xx | 1970 | 2 | 3 (2010-2013) | 41,5 |

| Kazakhstan | 1,49 | 1,2 | xx | 39,8 | |||

| Qatar | 1,20 | 1,1 (est) | xx | 2004 | 27,4 | ||

| Canada | 3,41 | 1,02 | xx | 179 (2006) | |||

| Azerbaïdjan | 0,87 | 0,7 | xx | 7 | |||

| Oman | 0,72 | 0,6 (est) | xx | 2000 | -7% | 5,6 | |

| Guinée équatoriale | 0,36 | 0,35 (est.) | xx | 2 | |||

| Équateur | 0,52 | 0,35 (2006) | xx | 2004 | diminution | 4,3 | |

| Soudan | 0,46 | 0,32 (2006) | xx | 1 | 6,6 | ||

| Colombie | 0,56 | 0,3 (est) | xx | -5% | 1,5 | ||

| Argentine | 0,70 | 0,28 | xx | 0,77 | 0,76 | 2,6 | |

| Tchad et Cameroun | 0,28 | 0,25 | xx | >2 | |||

| Malaisie | 0,76 | 0,25 (est.) | xx | -13% | 5,4 | ||

| Congo | 0,22 | 0,2 | xx | 4,1 | |||

| Gabon | 0,23 | 0,2 | xx | 2 | |||

| Égypte | 0,71 | 0,2 | xx | 1987 | 4,1 | ||

| Côte d'Ivoire | 0,09 | 0,07 | xx | ||||

| Brésil | 2,4 | 0 | 0 | 2,6 | 12,6 | ||

| Principaux pays producteurs et importateurs par ordre décroissant de production | |||||||

| États-Unis | 6,88 | 0 | 0 | 1971 | 29,4 | ||

| Chine | 3,74 | 0 | 0 | 15,5 | |||

| Grande-Bretagne | 1,64 | 0 | 0 | 1999 | 3,6 | ||

| Inde | 1,04 | 0 | 0 | 1997 | 5,5 | ||

Les principaux pays exportateurs

- Arabie saoudite :Selon Matthew Simmons, qui a exercé un rôle d’expert auprès de la Task Force présidée par Dick Cheney et chargée de définir la politique énergétique des États-Unis , l’Arabie saoudite aurait également passé son pic en 2004. Pour ce qui concerne le plus grand champ pétrolier de la planète, le gisement de Ghawar, plusieurs spécialistes estiment qu’il est proche du pic, même si les officiels le contestent. Selon la compagnie nationale, un certain nombre de petits gisements doivent entrer en production dans les années 2010 et sont censés officiellement plus que compenser le déclin du gisement géant de Ghawar. La très forte croissance de la consommation intérieure contribue à diminuer rapidement la part des exportations.

- Russie : L'URSS a atteint un premier pic de production en 1984 à 11,2 millions de barils/jour. La production s'est effondrée à la suite de l'éclatement de l'Union soviétique à 6 millions de barils en 1995 puis a commencé à remonter en Russie à compter de cette date (en parallèle la production dans d'anciennes républiques soviétiques s'est fortement développée). En 2007 elle semble plafonner à la valeur de 9,8 millions de barils/jours. Les réserves en Russie sont estimées début 2008 selon les auteurs entre 70 et 170 milliards de barils. La fourchette basse conduit à un pic de production imminent tandis que si la valeur moyenne est retenue, la plus probable, le pic serait atteint d'ici 2015 avec une valeur de production quotidienne légèrement supérieure à la valeur actuelle. Mais les gisements qui doivent prendre le relais des zones de production actuelles nécessitent des investissements particulièrement importants (Arctique, Sibérie orientale) et les compagnies pétrolières russes, sévèrement taxées par l'État, pourraient manquer de moyens. On attend une forte croissance de la demande intérieure (explosion du parc automobile privé) qui devrait également réduire la part des exportations.

- Émirats arabes unis :

- Koweït : Très récemment, le 12 novembre 2005, une nouvelle (publiée entre autres par AME Info et reprise par de nombreux médias dont Kuwaittimes.net) a stupéfié beaucoup d’experts : le champ de Burgan, situé au Koweït, 2e champ pétrolier de la planète par sa capacité a atteint son pic de production. Les experts pensaient extraire 2 Mbbl/jour pendant encore 30 à 40 ans, mais il plafonne désormais autour de 1,7 Mbbl/j malgré tous les efforts entrepris pour maintenir son débit initial.

- Mexique : Le complexe de Cantarell, qui fournit les 2/3 de la production mexicaine, a atteint son pic en 2006, amorçant ainsi le déclin rapide de la production pétrolière mexicaine. L'agence américaine de l'énergie dans une analyse datée de 2007 estime que la production tombera à 3 millions de barils/jour en 2012 avec une remontée possible en 2030 au niveau de 2007 (3,5 millions de barils). La compagnie nationale PEMEX qui assure de manière exclusive l'exploration et la production du pétrole mexicain pourrait manquer de capitaux -du fait de prélèvements trop importants de l'État mexicain- pour mettre en exploitation les nouveaux gisements en eau profonde qui doivent prendre en partie le relais des gisements déclinants.

- Iran :

- Canada : la production est en forte croissance grâce à l'exploitation des sables bitumineux de l'Alberta qui fait plus que compenser le déclin des gisements de pétrole conventionnel. Le scénario moyen prévoit une production de 3,5 millions de tonnes en 2010, 4 en 2015, 4,5 en 2020 et 4,5 en 2030 (respectivement 2, 3 , 3,5 et 4 pour les sables bitumineux). Les variantes de ce scénario ajoutent ou enlèvent 1 million de barils/jour à partir de 2020.. La capacité de production est limitée par la nécessité de disposer de beaucoup d'énergie pour transformer les sables bitumineux et de limiter les atteintes à l'environnement. Compte tenu des énormes réserves de sables bitumineux (180 milliards de barils à ce jour), le pic du pétrole se situe à une échéance lointaine non définie.

- Émirats arabes unis

- Venezuela : le pays dispose d'un énorme potentiel de production grâce aux gisements de pétroles extra-lourds. Mais la situation intérieure ne permet pas de développer ces gisements qui demandent beaucoup de capitaux et une forte expertise technique détenue principalement par les États-Unis.

- Norvège : la production décline régulièrement.

- Nigeria : en 2008 le pays dispose d'un gros potentiel de croissance qui ne peut se concrétiser à cause des désordres intérieurs.

- Irak : l'Irak dispose des troisièmes réserves mondiales de pétrole, mais sa production n'arrive pas à progresser à cause du conflit en cours.

- Angola : le pays a adhéré à l'OPEP en 2008 et dispose d'un quota de 2 millions de barils/jours qu'il devrait pouvoir maintenir jusqu'à 2016 grâce à la mise en production de gisements en offshore profond dans les années à venir. Une partie des gisements se situe sur le territoire de Cabinda : des mouvements armés réclament l'indépendance de cette région, séparée du territoire principal par le Zaïre, depuis l'indépendance de l'Angola.

- Brésil : la production du Brésil devrait fortement augmenter dans les années à venir grâce à des gisements situés en offshore profond

- Kazakhstan : Production en croissance rapide mais des gisements difficiles à exploiter (présence de soufre...) occasionnent des retards

- Azerbaïdjan : la production de ces deux anciennes républiques devrait croître fortement dans les années qui viennent.

- Argentine, Égypte, Équateur, Malaisie, Colombie : la production de tous ces pays décline

Les principaux pays producteurs et importateurs

- États-Unis : la production décroît rapidement tandis que la demande se maintient.

- Chine :

- Inde:

- Grande-Bretagne