Phytothérapie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

On peut distinguer deux types de phytothérapie :

- Une pratique traditionnelle, parfois très ancienne basée sur l'utilisation de plantes selon les vertus découvertes empiriquement. Selon l'OMS, cette phytothérapie est considérée comme une médecine traditionnelle et encore massivement employée dans certains pays dont les pays en voie de développement. C'est une médecine non conventionnelle du fait de l'absence d'étude clinique.

- Une pratique basée sur les avancées et preuves scientifiques qui recherche des extraits actifs des plantes. Les extraits actifs identifiés sont standardisés. Cette pratique conduit aux phytomédicaments et selon la réglementation en vigueur dans le pays, leur circulation est soumise à l'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour les produits finis, et à la réglementation sur les matières premières à usage pharmaceutique (MPUP) pour les préparations magistrales de plantes médicinales, celles-ci étant délivrées exclusivement en officine. On parle alors de pharmacognosie ou de biologie pharmaceutique.

Histoire

Le premier texte connu sur la médecine par les plantes est gravé sur une tablette d'argile, rédigé par les Sumériens en caractères cunéiformes 3000 ans av. J.-C.; Ils utilisaient des plantes telles le myrte, le chanvre, le thym, le saule en décoctions filtrées.

Le Papyrus Ebers, du XVIe siècle av. J.-C. est le premier recueil connu consacré aux plantes médicinales. De loin le plus volumineux connu de l'Égypte ancienne avec « 110 pages », il fait référence à de plus anciens documents citant des dizaines de plantes accompagné d'un mode d'utilisation.

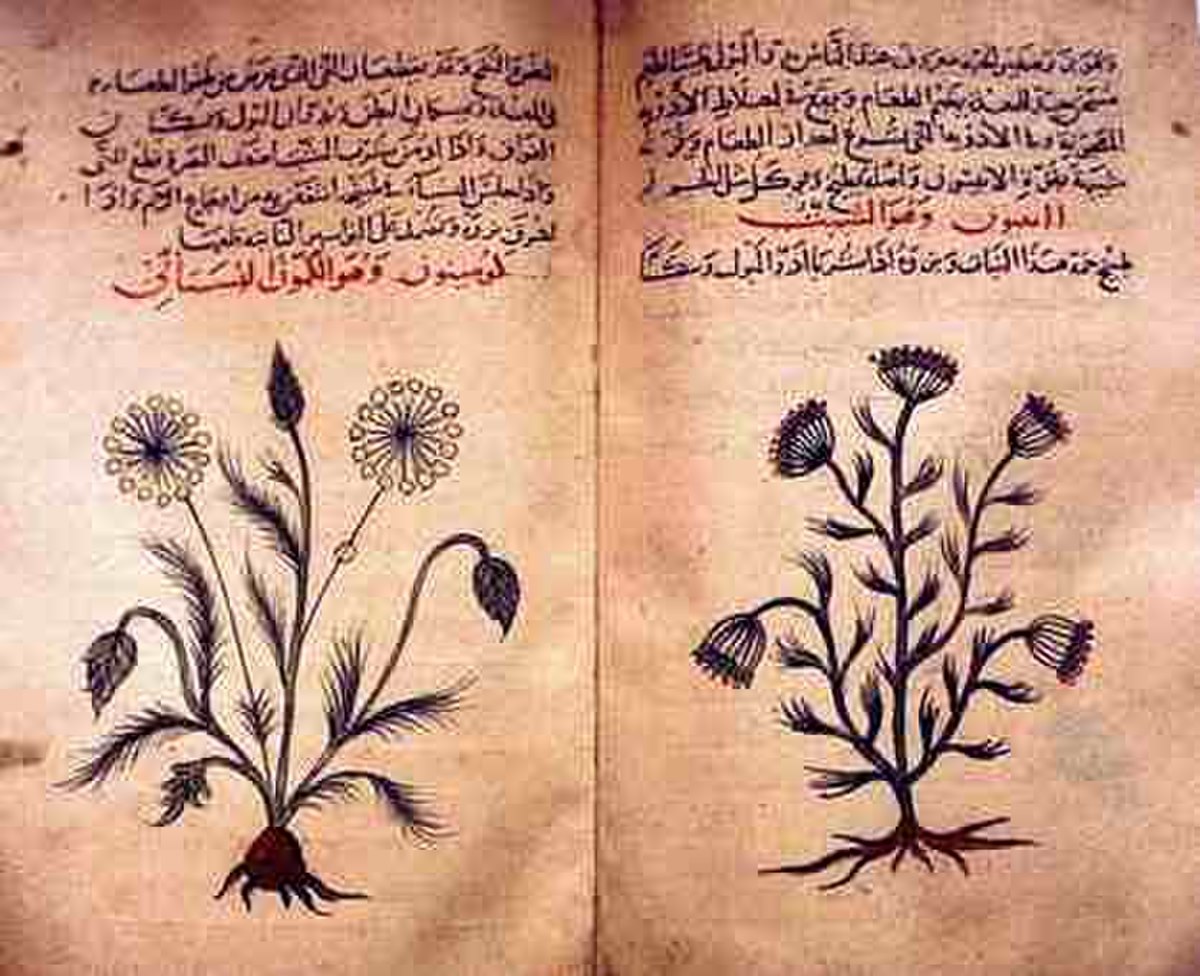

Les Grecs et les Romains utilisaient également de nombreuses plantes. On en retrouve des références, entre autres, dans l'œuvre de Dioscoride (médecin grec du Ier siècle) (cf. illustration).

En Europe, les plantes représentent l'essentiel de la pharmacopée jusqu'à la fin du XIXe siècle et l'avènement de la chimie moderne. Encore largement utilisées après la Seconde Guerre mondiale, elles furent ensuite supplantées par les médicaments de synthèse plus simples d'emploi.

En France, le diplôme d'herboriste a été supprimé en septembre 1941 par le gouvernement de Vichy. De 4 500 herboristes en 1941, ils sont désormais une dizaine tandis qu'en Allemagne ou en Italie, on compte plusieurs milliers d'herboristes.

Précautions d'emploi de la phytothérapie

Certaines plantes contiennent des principes actifs qui peuvent être extrêmement puissants, d'autres sont toxiques à faible dose. Le fait que l'on n'utilise que des plantes ne signifie pas que cela est sans danger, la culture libre de certaines plantes est interdite dans certains pays, le cas le plus courant étant le pavot dont la culture est réglementée en France et destinée à la seule industrie pharmaceutique.

La pharmacologie reconnaît l'action bénéfique de certaines plantes et s'attache donc à extraire le principe actif de ces plantes. La consommation « brute » de la plante induit la consommation d'autres produits contenus dans la plante que le principe actif, ne permettant ainsi pas de connaître la dose exacte de principe actif ingéré entraînant un risque de sous-dosage ou de surdosage. Pour certains médecins phytothérapeutes, les autres principes vont atténuer les effets secondaires en entrant en interaction. Un exemple : la distillation de la lavande permet de dénombrer plus de 200 molécules différentes, dont des cétones et coumarines, dont la toxicité est moindre que s'ils étaient utilisés seuls.

La composition d'une plante peut varier d'un spécimen à l'autre, dépendant du terrain, des conditions de croissance, humidité, température, ensoleillement, qui vont déterminer ce que l'on appelle en aromathérapie le chémotype.

De même, il ne faut pas utiliser des plantes d'origine douteuse, puisque les facteurs de pollution, la cueillette et les méthodes de conservation, de stockage… peuvent altérer les propriétés des plantes.

Il convient d'éviter les plantes sèches vendues sous sachet transparent car la lumière altère en partie leurs propriétés.