Phytoplancton - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Le phytoplancton (du grec phyton ou « plante ») est le plancton végétal.

Plus précisément il s'agit de l'ensemble des espèces de plancton autotrophes vis-a-vis du carbone (y compris les bactéries telles les cyanobactéries).

Le phytoplancton produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Il est à la base des réseaux trophiques océaniques et des oiseaux marins et joue un rôle essentiel dans le rétrocontrôle du climat, notamment en pompant le CO (Gaz à effet de serre) de l'air.

Quelques exemples de phytoplancton

- Cyanobactéries,

- Diatomées,

- Dinoflagellés,

- Coccolithophoridés (entourées de plaques calcaires, leurs ancêtres sont à l'origine de la craie)...

- Haptophytes

Phytoplancton ; biomasse et puits de carbone

Le phytoplancton ne représente que 1 % de la biomasse d'organismes photosynthétiques sur la planète mais assure environ 45 % de la production primaire (fixation du carbone minéral (CO2) en carbone organique). Il est à la base de la nourriture de la plupart des poissons, qui fixent eux-mêmes une quantité considérable de carbone (2,7 à 15 %, voire 45 % du total, selon les marges d'erreur retenues pour les calculs) sous forme de carbonate de calcium.

Habitat

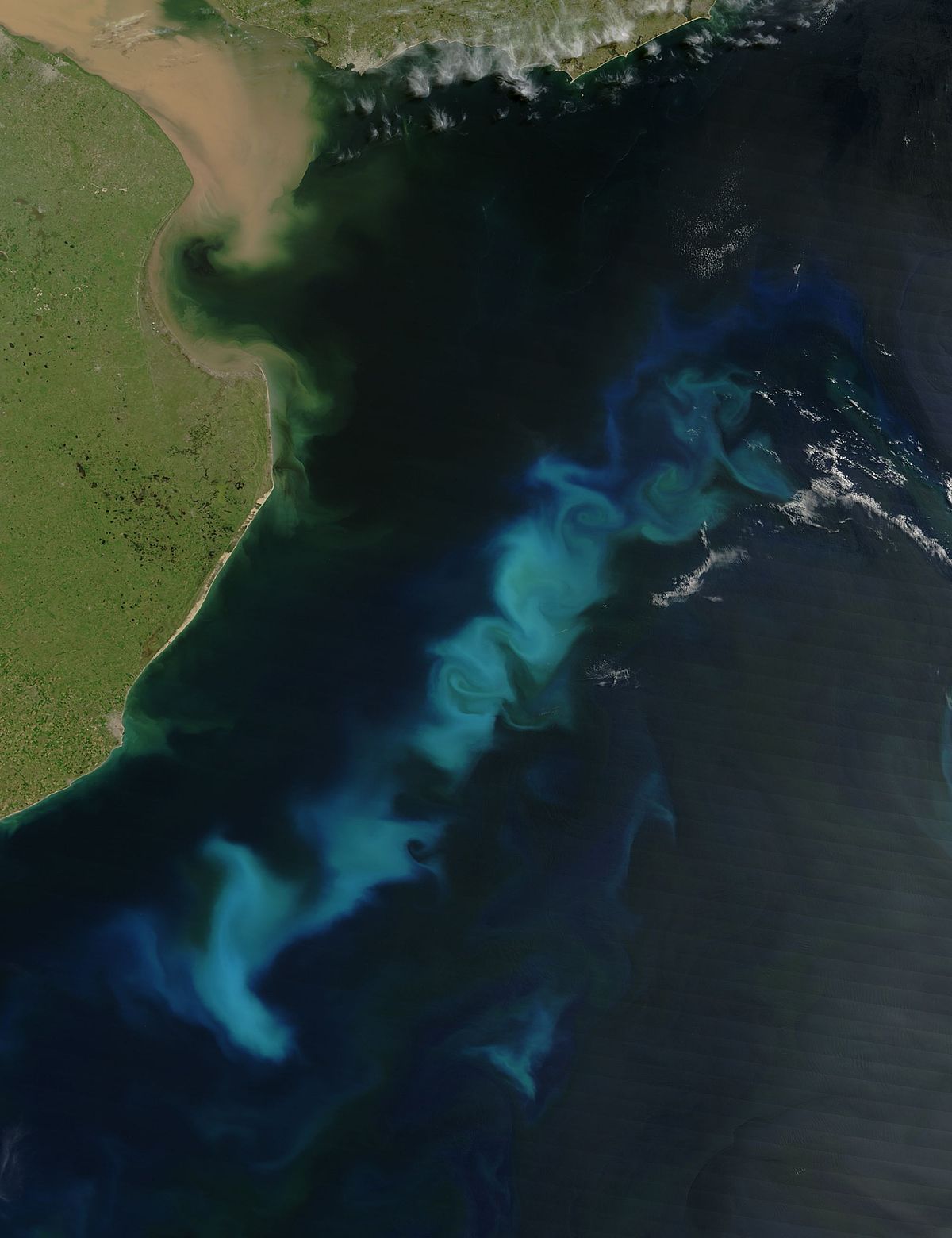

Il n'est présent en quantité massives que dans les couches superficielles de la mer, principalement dans la zone euphotique, où il accomplit sa photosynthèse; c'est-à-dire qu'il absorbe des sels minéraux et du carbone (sous forme de CO2) pour rejeter de l'oxygène sous l'effet de la lumière. Le nanoplancton peut être présent dans des couches plus profondes.

Identification

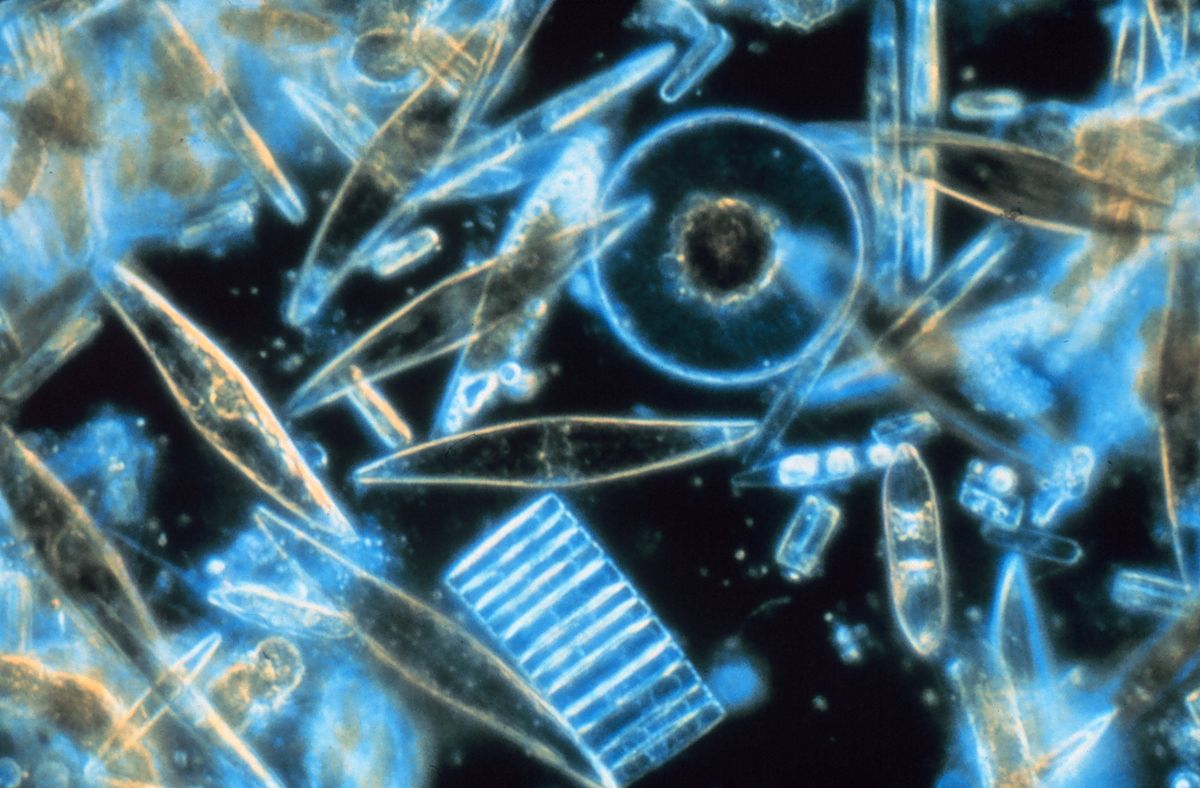

Le phytoplancton est facilement différenciable du zooplancton par des formes très simples (pas de pattes, pas d'antennes) souvent géométrique (carré parfait, rond, ovale).

Plusieurs espèces sont pathogènes (en sécrétant des toxines) ou sont considérées comme des bioindicateurs intéressants et font l'objet d'un suivi (dans les eaux côtières par Ifremer par exemple en France). Des travaux de recherche portent sur la reconnaissance automatique en continu du plancton. L'Europe soutient un programme DYMAPHY (Développement d'un système d'observation DYnamique pour la détermination de la qualité des eaux MArines, basé sur l'analyse du PHYtoplancton), visant un suivi en routine par cytométrie automatisée en flux, avec si possible une haute résolution spatiale et temporelle, pour élargir et renforcer les méthodes classiques (microscopie) et synoptiques (télédétection). Ce programme produira notamment une bibliothèques de signaux, disponible pour la communauté scientifique travaillant sur la cytométrie ou ses applications , ce qui permettrait notamment de mieux évaluer l'état du réseau trophique, par exemple pour répondre aux demandes des directives européennes D.C.E. et de la DCSMM (directive cadre stratégie pour le Milieu Marin).

Des études océanographiques mesurent la biomasse planctonique depuis 1899 par différentes techniques : transparence de l’océan mesurée grâce à la plongée du disque de Secchi dans l’eau, mesure de la chlorophylle et observation de la couleur de l’océan par satellite. Une compilation de ces études révèle que la biomasse planctonique a régressé de 1 % par an en moyenne depuis 1950. La cause est attribuée au réchauffement climatique qui provoque une stratification thermique des couches océaniques, ce qui limite les échanges entre l’eau profonde froide (riche en nutriments nécessaires au développement planctonique) et l’eau de surface.