Phrénologie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La phrénologie est une théorie défendant l'idée selon laquelle les bosses du crâne d'un être humain reflètent son caractère. En 1843, François Magendie qualifia la phrénologie de pseudoscience. Cette conception, bien ancrée dans son temps, est un exemple de méthode expérimentée biaisée dans le cadre de l'étude de l'histoire de la médecine.

La théorie

La phrénologie est la théorie du neurologue allemand Franz Joseph Gall (1757-1828) concernant la localisation des fonctions cérébrales dans le cerveau. Il l'énonça dans son ouvrage majeur, publié en 1820 à Paris : Anatomie et physiologie du système nerveux en général et du cerveau en particulier avec des observations sur la possibilité de reconnaître plusieurs dispositions intellectuelles et morales de l'homme et des animaux par la configuration de leur tête.

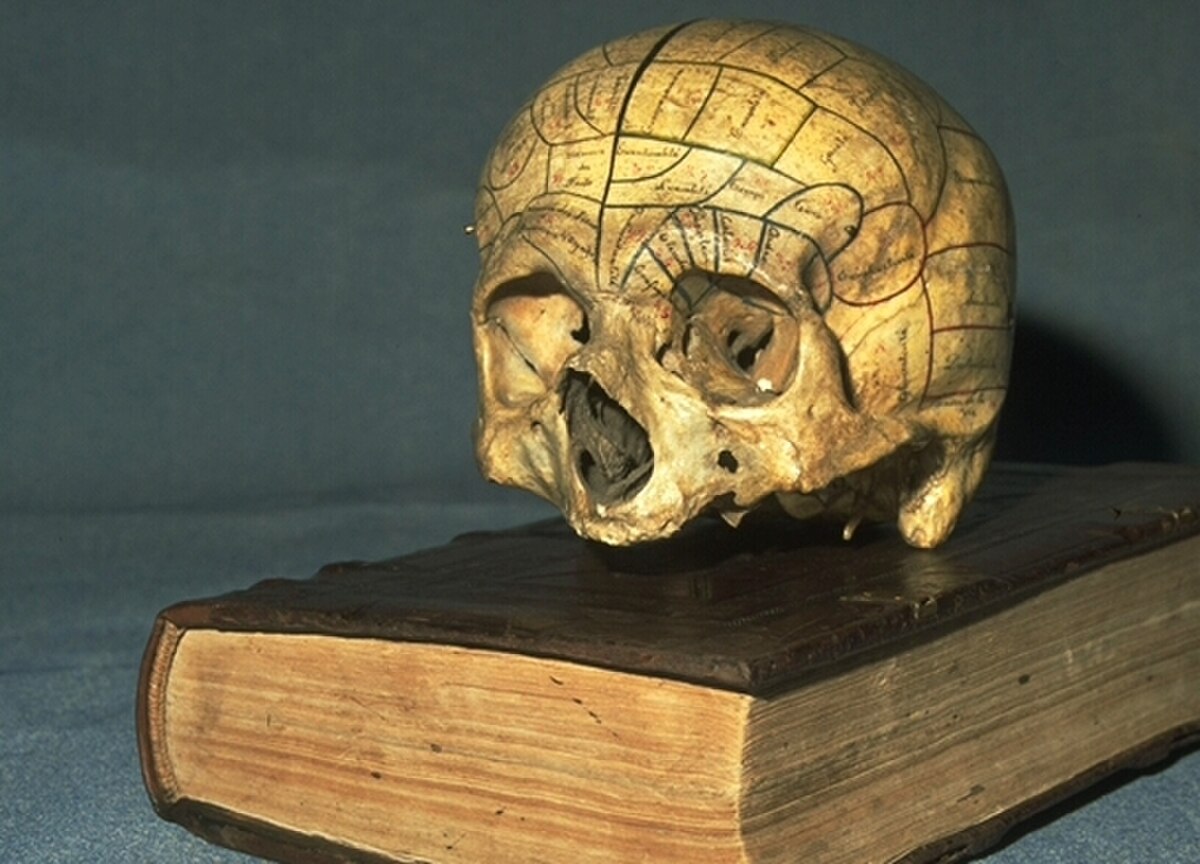

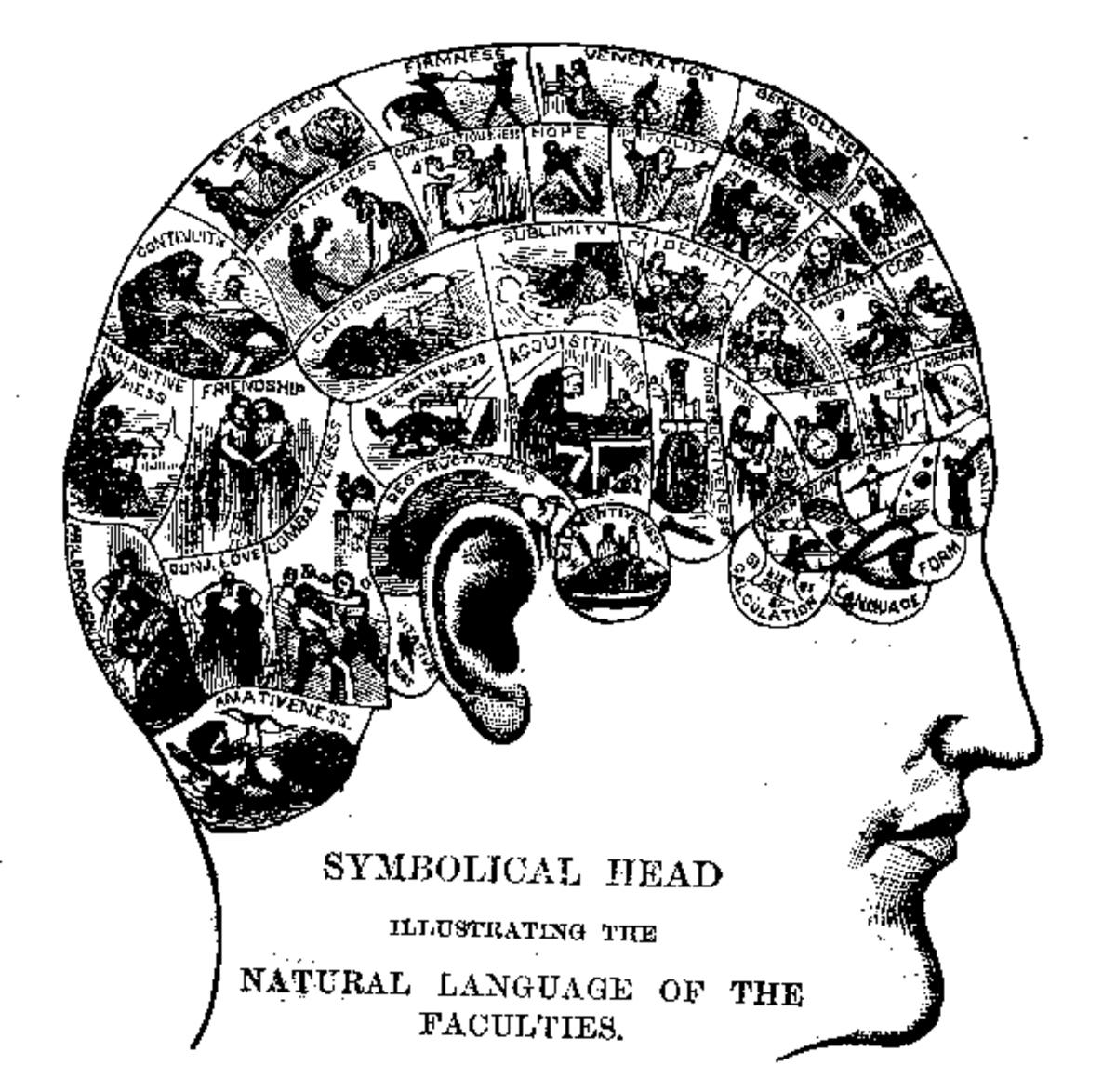

Cette théorie, restée dans la mémoire populaire avec l'expression « avoir la bosse des maths », localise les fonctions cérébrales dans des régions précises du cerveau. Or le développement du cerveau influe sur la forme du crâne. Une capacité particulièrement développée (gaieté, causalité, bienveillance, etc.) inscrirait donc sa trace sur la « carte » qui apparaît sur le crâne phrénologique de Gall.

Gall en eut l'intuition en observant les bosses que nous avons tous au niveau de la voûte crânienne. En fait, elles se forment au moment de la petite enfance, en fonction de la façon dont l'enfant est couché.

Il s'attacha à valider scientifiquement son hypothèse, en constituant notamment une collection de centaines de bustes en plâtre, moulés directement sur des sujets particuliers : microcéphales, « idiots », etc. Ses élèves et lui-même proposèrent des séries statistiques pour corréler les traits de caractère à la forme de la voûte crânienne. Ces études furent toutefois entachées de biais de sélection ou d'interprétation, que l'on peut attribuer à l'imperfection de la méthodologie de l'époque.

Conclusion : l'héritage de la phrénologie

Paul Broca (1824-1880) reprit à son compte la théorie des localisations fonctionnelles, notamment en étudiant l'aphasie éponyme dans des contextes traumatiques.

Certes, la phrénologie est une erreur dans son ensemble, mais la contribution de Gall à la physiologie nerveuse a été de premier ordre. Cela illustre d'ailleurs la réalité de la science, qui tâtonne par hypothèses, lesquelles peuvent à tout moment être affirmées ou infirmées, selon le principe cher à Popper. Par exemple, les travaux d'électrophysiologie du canadien Wilder Penfield ont permis d'identifier une correspondance entre la distribution des neurones du cortex moteur et l'organisation anatomique des muscles (le fameux homonculus de Penfield). Aujourd'hui, les techniques d'imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM fonctionnelle) continuent d'affiner la cartographie du cortex : le cerveau est constitué de zones fonctionnelles (centres de la parole, de la vue, etc.).

La phrénologie a eu de grandes répercussions sur les personnages du romantisme et particulièrement sur les longues descriptions balzaciennes où l'on retrouve les traits de caractère associé à leurs traits phrénologiques.

Il faut également retenir de la phrénologie qu'elle ouvrit la voie à la psychiatrie moderne, en ancrant l'esprit dans le corps.