Phénomènes lumineux éphémères - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Typologie

Farfadets

Les farfadets (sprites, en anglais), également dénommés sylphes rouges, apparaissent par groupes de deux ou trois, lors d'éclairs puissants, dans la mésosphère (haute atmosphère). Leur faible durée (de quelques millisecondes à quelques centaines de millisecondes) et leur altitude les rendent difficiles à observer du sol, ce qui explique qu'ils n'aient été découverts que le 6 juillet 1989.

Ils ont une forme d'entonnoir de 1 à 50 kilomètres de large, surmontés d'arcs, et se forment entre 80 kilomètres et 145 kilomètres d'altitude, pour descendre vers les 40 kilomètres d'altitude. Ceux qui ont la forme de colonnes verticales sont appelés C-sprites (columniform sprites, en anglais). Certains de ces C-sprites présentent des vrilles pendantes,et portent alors le nom de "farfadets-carottes".

Ces lueurs semblent provoquées par des perturbations ionisantes, se produisant au-dessus d'un nuage d'orage, ou cumulonimbus, et dues à des éclairs positifs de grande taille entre le nuage et la Terre. L'atmosphère réagit alors comme un tube fluorescent, et devient lumineuse, d'une couleur variant entre le rouge-orangé (au sommet) et le bleu verdâtre (à la base). Cette couleur provient du diazote N2 de l'air, qui émet des rayons lumineux de longueurs d'onde différentes suivant la pression (qui diminue avec l'altitude). Leur apparition peut être précédée par celle d'un halo rougeâtre.

Un autre mécanisme proposé pour la formation des farfadets est lié à des avalanches d’électrons relativistes, d’une énergie supérieure à 1 MeV, déclenchées à travers la stratosphère et la mésosphère par les rayonnements cosmiques. Ces faisceaux d’électrons pourraient interagir avec les molécules de l’air et produire des rayonnements X et gamma secondaires.

Ils ont été baptisés ainsi par des chercheurs de l'Université de l'Alaska, qui entendaient ainsi éviter d'associer à ces phénomènes, alors encore largement inexpliqués, des propriétés physiques erronées. Leur nom fait référence à Ariel, un farfadet (esprit de l'Air) espiègle de La Tempête, de Shakespeare. On en a observé actuellement (2009) des dizaines de milliers. Les farfadets ont, à tort, été tenus pour responsables d'accidents inexpliqués impliquant des véhicules en opération à haute altitude au-dessus des orages.

Des farfadets ont été observés dans les couches supérieures de l'atmosphère de Neptune.

Elfes

Les elfes (acronyme de Emission of Light and Very low-frequency perturbations from Electromagnetic pulse sources, ELVE, en anglais), ou halos, prennent la forme de disques faiblement lumineux (ou d'anneaux, selon les observateurs), et apparaissent lors d'éclairs puissants, à la base de l’ionosphère (à des altitudes de l’ordre de la centaine de kilomètres). Ces lueurs sont en expansion. Leur diamètre atteint 400 km.

Ces disques semblent provoqués par des impulsions électromagnétiques, résultant d'un orage, qui se propagent dans toutes les directions, formant une sphère, et accélérant des électrons. Lorsque cette sphère atteint une altitude d'environ 100 kilomètres, les molécules de gaz azote de l'atmosphère s'illuminent, à la suite de leur excitation lors de collisions avec les électrons accélérés. La forme de disque observée est due à l'intersection entre cette sphère et cette couche plane de l'atmosphère. Leur faible durée (environ 1 à 5 millisecondes) et leur altitude les rendent difficiles à observer du sol. Leur couleur est restée longtemps une énigme, mais on pense maintenant (2009) qu'ils ont une teinte rouge.

La première observation d'un elfe a lieu lors d'une mission de la navette spatiale américaine, lors d'un survol de la Guyane française, le 7 octobre 1990.

Jets

Jets bleus

Les jets bleus sont des lueurs bleues montant des nuages orageux vers la stratosphère. Ils diffèrent des farfadets en ce qu'ils se projettent à partir du sommet d'un cumulonimbus, au-dessus d'un orage, généralement sous la forme d'un cône étroit, d'angle voisin de 15°, en direction des niveaux inférieurs de l'ionosphère, à 40 à 50 kilomètres au-dessus de la Terre. De plus, alors que les farfadets ont tendance à être associés à une activité significative des éclairs, les jets bleus ne semblent pas être directement déclenchés par ces derniers. Cependant, ils apparaissent associés avec la grêle, durant les orages. Ils sont aussi plus brillants que les farfadets et, comme leur nom l'indique, de couleur bleue. On pense que celle-ci est due à un ensemble de raies spectrales d'émission dans le bleu et le proche ultraviolet, attribuées au diazote moléculaire, neutre et ionisé. La vitesse ascensionnelle des jets bleus est de l'ordre de 100 km/s.

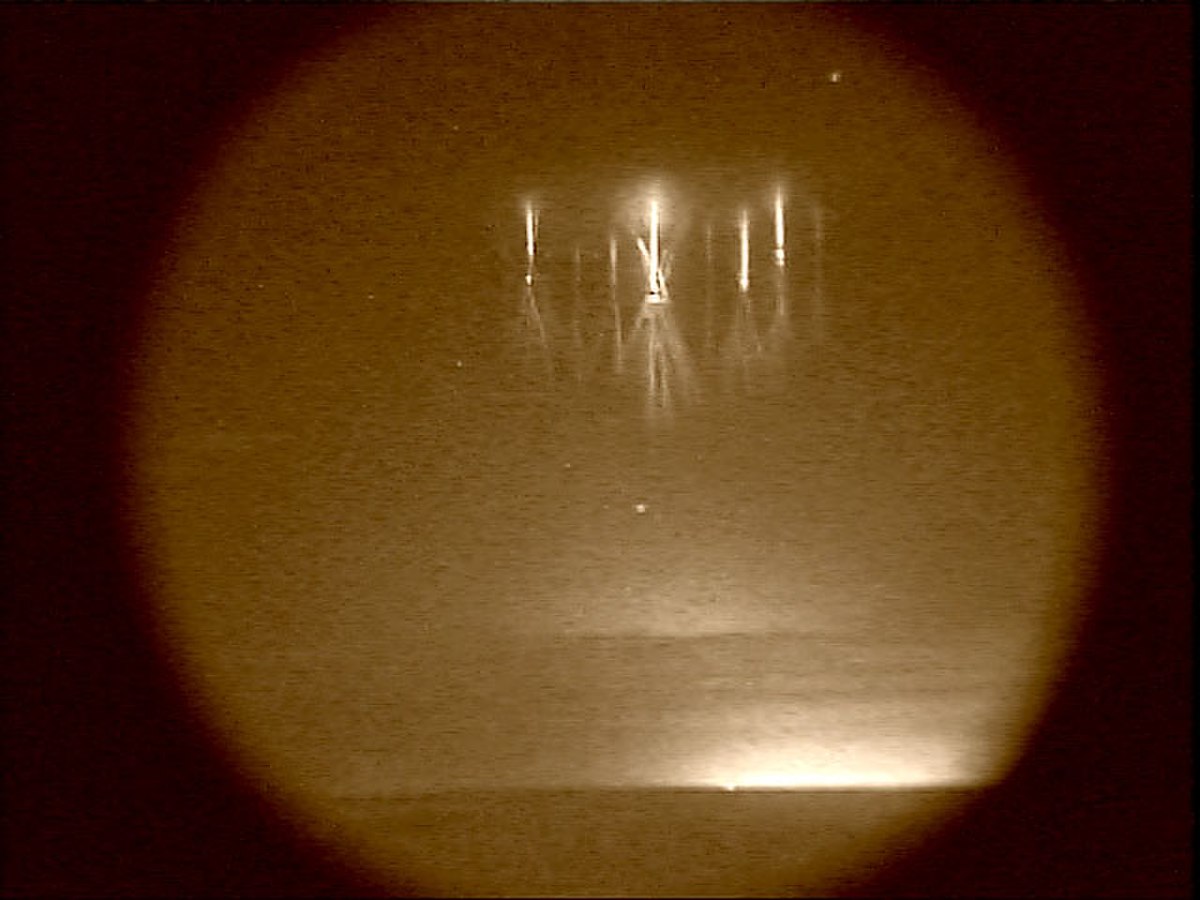

Le premier enregistrement date du 21 octobre 1989, sur une vidéo monochrome d'un orage sur l'horizon, prise à partir de la navette spatiale américaine, alors qu'elle survolait l'Australie. Les jets bleus sont beaucoup moins fréquents que les farfadets. En 2007, moins d'une centaine d'images avaient été prises. La plupart d'entre elles, y compris la première en couleur, est associée avec un orage unique, étudié par les chercheurs de l'Université d'Alaska. Ces images ont été obtenues lors d'une série de vols aériens de 1994, destinés à étudier les farfadets.

Démarreurs bleus

Les démarreurs bleus sont découverts sur une vidéo enregistrée lors d'un vol nocturne de recherche au voisinage d'orages. Un démarreur bleu est « un phénomène lumineux ascendant étroitement apparenté aux jets bleus ». Il est plus bref et plus brillant qu'un jet bleu et n'atteint que 20 km d'altitude. Selon le Dr. Victor Pasko, professeur associé de génie électrique, "« les démarreurs bleus semblent être des jets bleus qui ne se forment pas totalement ».

Jets géants

Le 14 septembre 2001, des scientifiques de l'observatoire d'Arecibo photographient un jet géant, d'une taille double de celle des jets précédemment observés. Il atteint environ 70 km d'altitude dans l'atmosphère. Il est situé au-dessus d'un orage océanique, et dure moins d'une seconde. Le jet est d'abord observé avec une vitesse ascensionnelle de 50 km/s, similaire à celle d'un jet bleu classique, puis il se divise en deux et, selon des sources à confirmer, atteint alors 250 km/s. Lorsqu'il entre dans l'ionosphère, il se disperse avec un brillant éclat de lumière.

Le 22 juillet 2002, cinq jets géants, de 60 à 70 km de long, sont observés, à partir de Taïwan, au-dessus de la Mer de Chine du Sud. Les jets durent moins d'une seconde, avec des formes comparées par les chercheurs à celles d'arbres et de carottes géants.

Autres

D'autres types de TLE comprennent les gnomes.