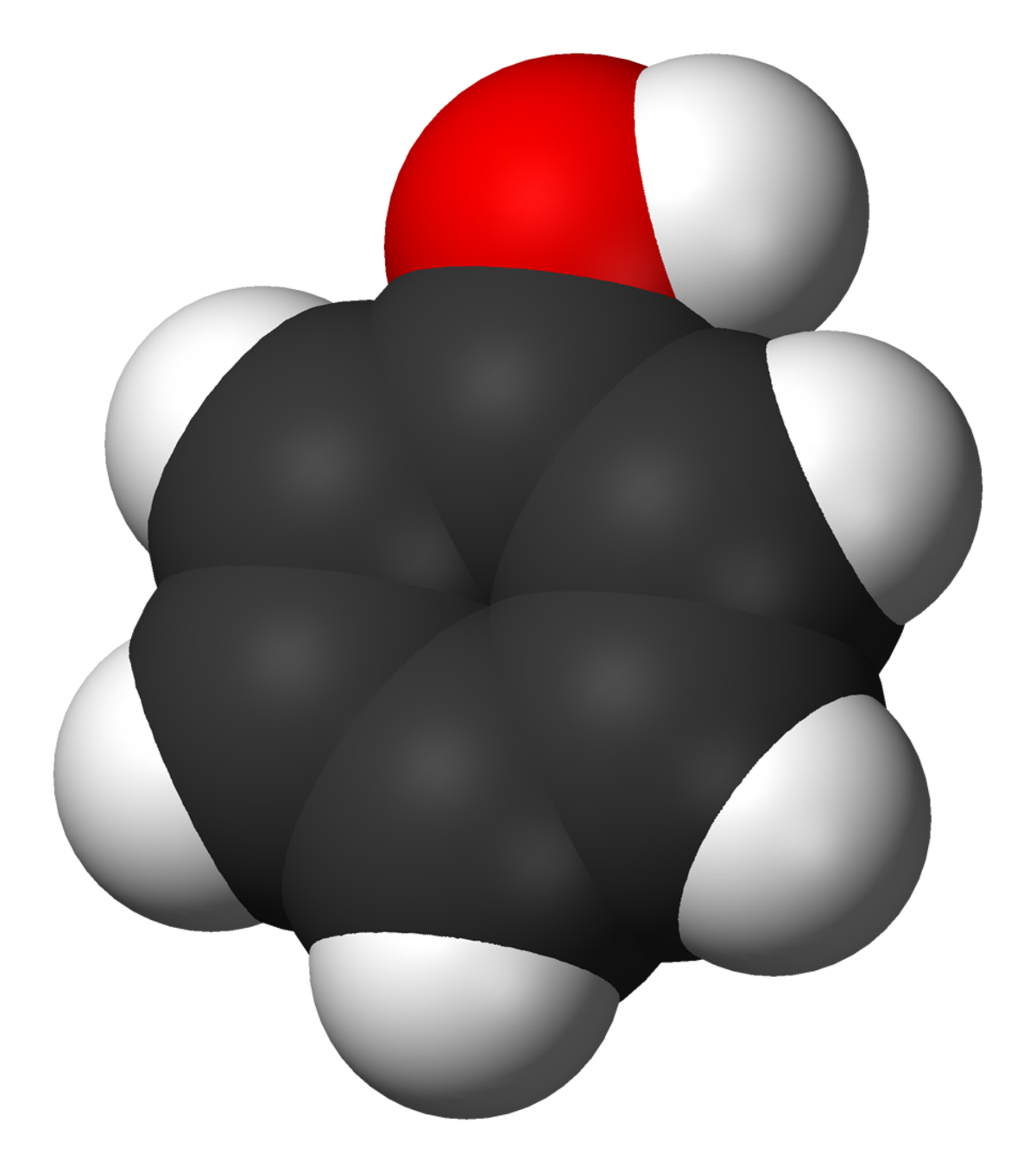

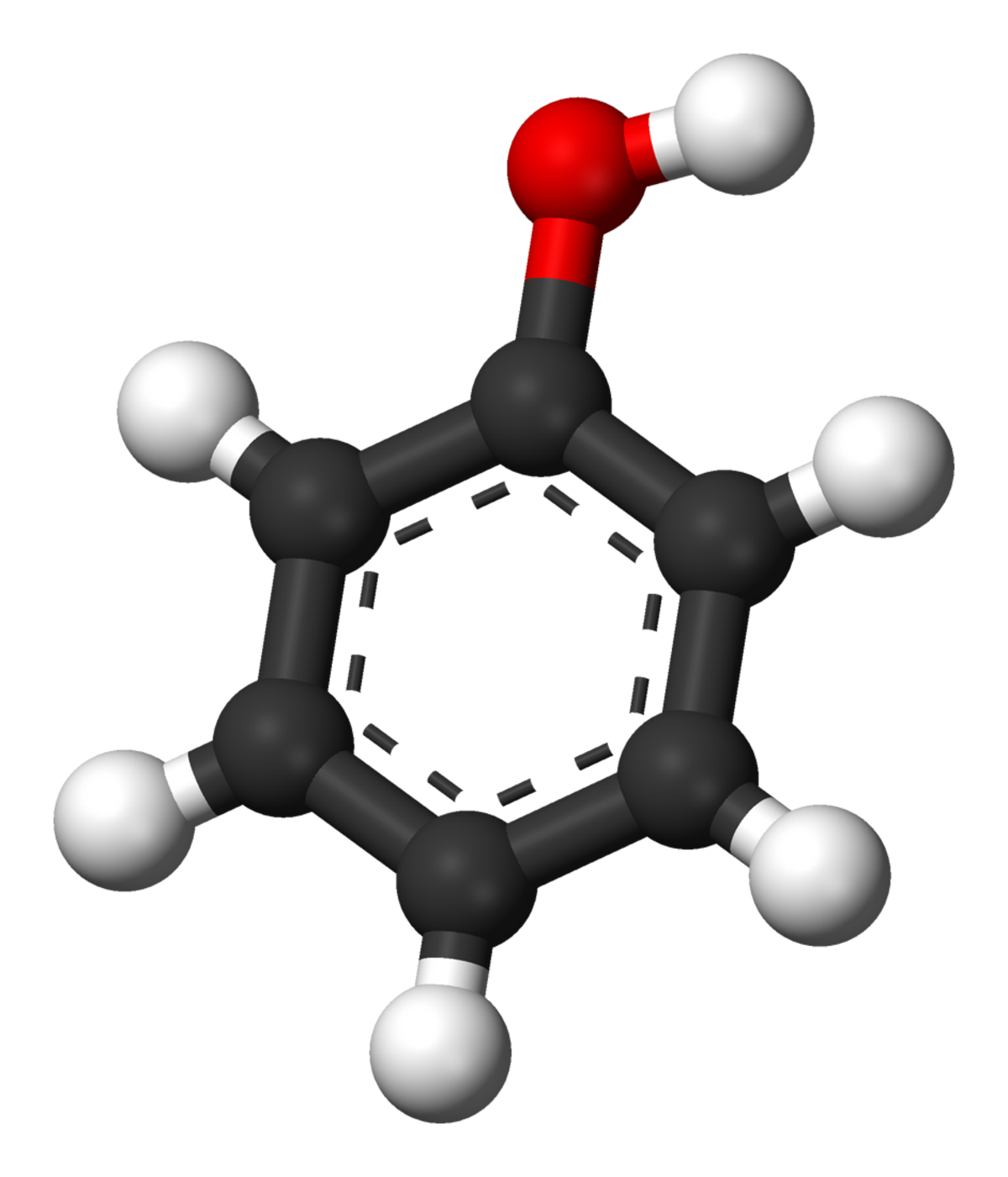

Phénol (molécule) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Représentations

Énol

Le phénol est aussi un énol (dérivé alcoolique possédant un fonction alcène). Il est la forme tautomère de la cyclohexa-2,4-diènone. Mais contrairement à la majorité des énols, il est la forme la plus stable comparé à sa cétone tautomère, stabilité due en majorité à la présence d'un cycle aromatique non présent dans la cétone correspondante.

Origine

Découvert à l'état impur par Johann Rudolf Glauber en 1650 à partir de la distillation du goudron de houille. Il le décrit comme « une huile vive et rouge de sang qui assèche et guérit tous les ulcères humides ». En 1834, Friedrich Ferdinand Runge parvient à l'isoler et le nomme alors acide carbolique. Il fut synthétisé et manufacturé en 1889 par la firme BASF.

Production

En 2005, le phénol a été produit à hauteur de 8 800 000 t dans le monde, dont environ 26 % aux États-Unis et 2 % en France. Le principal producteur est Ineos Phenol (Royaume-Uni) avec une capacité de production de 1 600 000 t.

- Le phénol est produit aujourd'hui à plus de 85 % par synthèse à partir du cumène. Ce procédé mis au point en 1944 par Hock et Lang est utilisé depuis les années 1950. Son avantage réside dans sa simplicité de mise en œuvre, son bon rendement (90 %) et le fait d'obtenir phénol et acétone à partir du cumène disponible en grande quantité par pétrochimie. Il consiste en une oxydation du cumène par l'air fournissant l'hyperoxyde de cumyle en tant qu'intermédiaire qui, en milieu acide aqueux, fournit le phénol et l'acétone.

Propriétés physiques

Le phénol a une constante molale cryoscopique de 6,84 °C∙kg/mol et une constante molale ébullioscopique de 3,54 °C∙kg/mol.

De couleur blanche à l'état pur, il a tendance à s'oxyder légèrement au contact de l'air pour donner des traces de quinones qui le colorent en rose, puis en rouge.

Sécurité

Le phénol est fortement corrosif pour les organismes vivants. Une solution aqueuse à 1 % suffit à provoquer des irritations sévères.

Les brûlures au phénol sont très douloureuses et longues à guérir. De plus, elles peuvent être suivies de complications graves pouvant mener à la mort de par la toxicité de ce composé et sa capacité à pénétrer dans l’organisme en traversant la peau.

Durant la seconde guerre mondiale des prisonniers d'Auschwitz ont été exécutés par une piqûre de phénol dans le cœur.

Utilisation

- Intermédiaire important pour de nombreuses synthèses de produits pharmaceutiques. Voir Phénol (groupe).

- En parfumerie : thymol, estragol, eugénol, vanilline, etc.

- En médecine, il est surtout utilisé comme antiseptique puissant.

- En biologie moléculaire, le phénol est utilisé pour éliminer les protéines dans les protocoles d'extraction d'acides nucléiques.

- Préparation de la phénolphtaléine, un indicateur de pH bien connu des chimistes.

- Par action du chlore gazeux sur le phénol, on obtient des chlorophénols, tels le 2,4,6-trichlorophénol.

- Utilisé en entomologie pour la conservation des planches d'insectes contre les moisissures.

- En alimentation, pour la conservation de la viande.