Pénicilline - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Les pénicillines sont des antibiotiques bêta-lactamines. À la base, la pénicilline est une toxine qui provient de la moisissure penicillium provenant du champignon Penicillium notatum et qui est inoffensive pour l'homme.

Elles n'ont été introduites pour des thérapies qu'à partir de 1941 ou 1943, treize ans après leur découverte. La pharmacie allemande avait préféré pour sa part s'orienter dans la voie des sulfamidés. Elles sont utilisées dans le traitement d'infections bactériennes, principalement contre des germes gram-positifs.

Elles furent officiellement découvertes, et en tout cas promues, par l'Écossais Sir Alexander Fleming le 3 septembre 1928 (pénicilline G) bien qu'un médecin français Ernest Duchesne ait réalisé en 1897 une thèse de médecine intitulée Contribution à l’étude de la concurrence vitale chez les micro-organismes : antagonisme entre les moisissures et les microbes qui étudiait en particulier l'interaction entre Escherichia coli et Penicillium glaucum. En 1940, une équipe de recherche britannique, dirigée par le scientifique australien Howard Florey, et son collègue né allemand Ernst Chain, a découvert comment employer la pénicilline pour tuer des germes dans un corps vivant.

Chimie

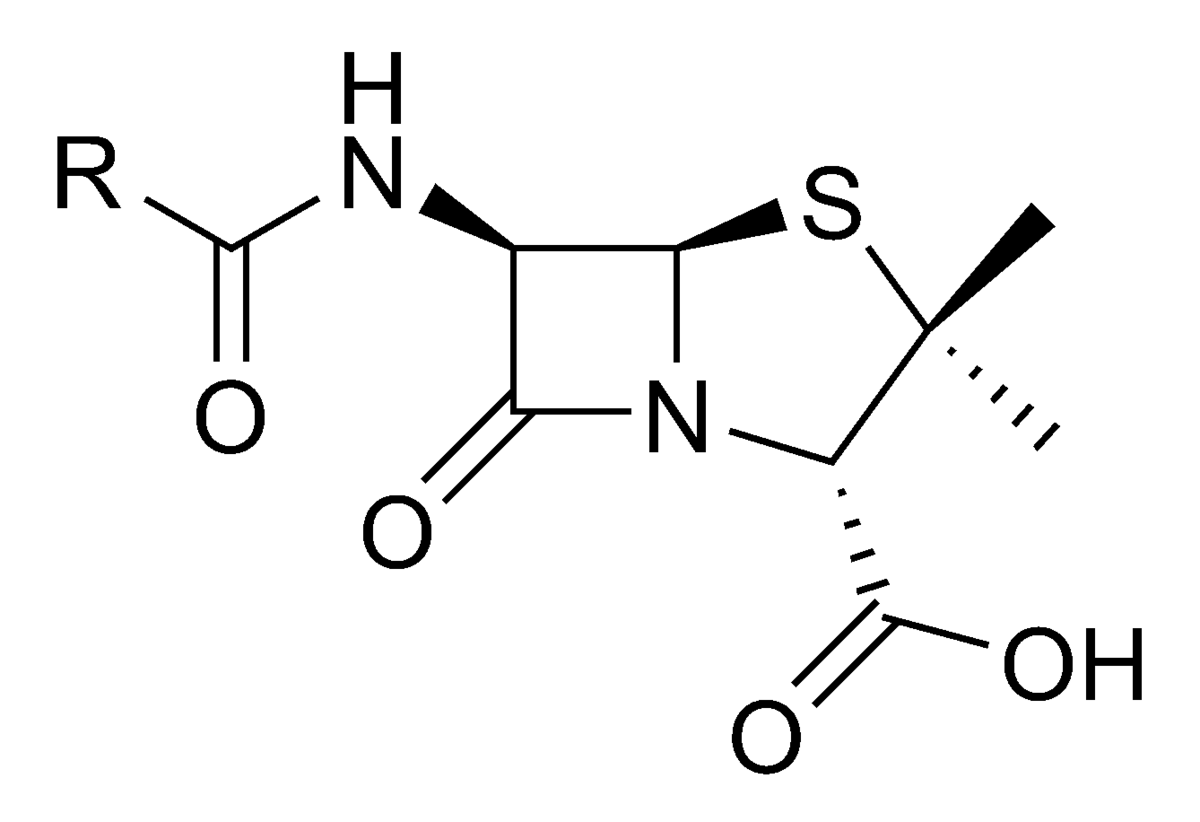

Les pénicillines dérivent de l'acide 6-aminopénicillanique (6-APA). Celui-ci est constitué d'un noyau de 7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane, un noyau de bêta-lactame fusionné avec un hétérocyclique thiazoté à cinq atomes (thiazolidine), auquel est lié deux groupes méthyles, un groupe carboxyle, et une fonction amine par laquelle se lie les divers substituants des pénicillines (par une liaison amide).

Les différence structurelle entre pénicillines et les céphems (céphalosporines et céphamycines) réside dans l'hétérocyclique thiazoté; il est à cinq atomes (thiazolidine) dans le cas des pénicillines, et à six atomes (tétrahydrothiazine) pour les céphems.

Mode d'action

Les pénicillines et les autres antibiotiques β-lactames agissent par inhibition de la formation des liens inter-peptidoglycanes dans la paroi cellulaire bactérienne. La moitié bêta-lactame des pénicillines se lie à l'enzyme (transpeptidase) qui devrait se lier aux molécules de peptidoglycane des bactéries et empêche ainsi la multiplication des bactéries.

Les pénicillines ne tuent pas les agents pathogènes sur lesquelles elles agissent : elles bloquent simplement leur mécanisme de reproduction, ce qui leur permet de ne pas submerger par leur nombre les défenses naturelles de l'organisme.

Cependant, certains agents pathogènes développent une résistance à la pénicilline en dégradant le noyau β-lactame (par hydrolyse de la liaison amide) grâce à la β-lactamase, ce qui cause l'inactivation de l'antibiotique. Pour contrer cela, on utilise un inhibiteur de cette enzyme, l'acide clavulanique.

Historique

C'est seulement lorsqu'on apprit à opposer des micro-organismes entre-eux que s'effectua la grande percée dans la lutte contre les maladies infectieuses. La pénicilline a été redécouverte le 3 septembre 1928 par Alexander Fleming totalement par hasard. Ce chercheur écossais travailla pendant plusieurs années à essayer de purifier cet antibiotique. Ce n'est qu'en 1940 que deux autres chercheurs Florey et Chain, réalisèrent le rêve de Duchesne et de Fleming en purifiant la pénicilline. Elle ne fut toutefois exploitée en thérapeutique que vers 1940 et ne servait jusque là qu'à nettoyer les boîtes de Petri de leurs bactéries.

En 1996, les pénicillines étaient encore un traitement efficace contre le pneumocoque, bactérie provoquant principalement des pneumonies, des otites et des méningites ; en 2001, la communauté scientifique constata que celui-ci présentait une résistance importante envers ces antibiotiques. Il s'agit là de l'effet darwinien classique : si 1 % d'une souche résiste au blocage de sa reproduction par un antibiotique, c'est elle seule qui se reproduira, et à terme cette souche passera de 1 % à 99 % de la population. Cependant on n'en est pas encore là, et actuellement 85 % des pneumocoques sont encore sensibles à la pénicilline.

L'allergie à la pénicilline en limite ou en interdit l'utilisation chez certaines personnes.