Pastel des teinturiers - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Pastel des teinturiers | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification classique | |||||||||

| Règne | Plantae | ||||||||

| Division | Magnoliophyta | ||||||||

| Classe | Magnoliopsida | ||||||||

| Ordre | Capparales | ||||||||

| Famille | Brassicaceae | ||||||||

| Genre | Isatis | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Isatis tinctoria L., 1753 | |||||||||

| Classification phylogénétique | |||||||||

| Ordre | Brassicales | ||||||||

| Famille | Brassicaceae | ||||||||

| |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Le pastel des teinturiers ou la guède est une plante bisannuelle de la famille des Brassicacées, très cultivée autrefois dans la région d'Albi (81), Carcassonne (11) et Toulouse (31) pour la production d'une teinture bleue, le pastel.

Son nom scientifique est : Isatis tinctoria L., (sous-)famille des Brassicoideae.

Noms vernaculaires

Le pastel des teinturiers porte de nombreux noms vernaculaires :

en français

En français, la forme "guède" est aussi attestée. Elle est employée notamment dans le Calendrier Républicain, à la date du 26 pluviôse (généralement le 14 février).

Le nom de « pastel » vient du latin pasta, « pâte », car autrefois les feuilles étaient broyées dans les moulins à pastel et formaient une pâte ensuite fermentée et séchée.

- pastel ou pastel des teinturiers,

- guède ou guesde,

- waide ou vouède (picard),

- herbe de saint Philippe,

- bleu de Picardie,

- herbe du Lauragais,

dans d'autres langues

Le terme français « guède », autrefois « vouède » (picard : waide) dérive d'une racine germanique qu'on retrouve dans l'anglais woad et dans l'allemand Waid.

- woad (anglais),

- glastum (latin),

- Waid (allemand),

- weede (néerlandais),

- guado (italien),

- guasto (espagnol),

- nilo et "urzet barwierski" (polonais),

- ijenack (russe).

Distribution

Cette espèce est spontanée en Afrique du Nord, en Europe(pourtour méditerrannéen principalement) et en Asie occidentale, jusqu'au Xinjiang (Chine).

Elle a été répandue par la culture dans toute l'Europe, particulièrement en Europe occidentale et méridionale depuis des temps très reculés.

Isatis tinctoria est considérée comme une plante envahissante dans une partie des États-Unis d'Amérique.

Description

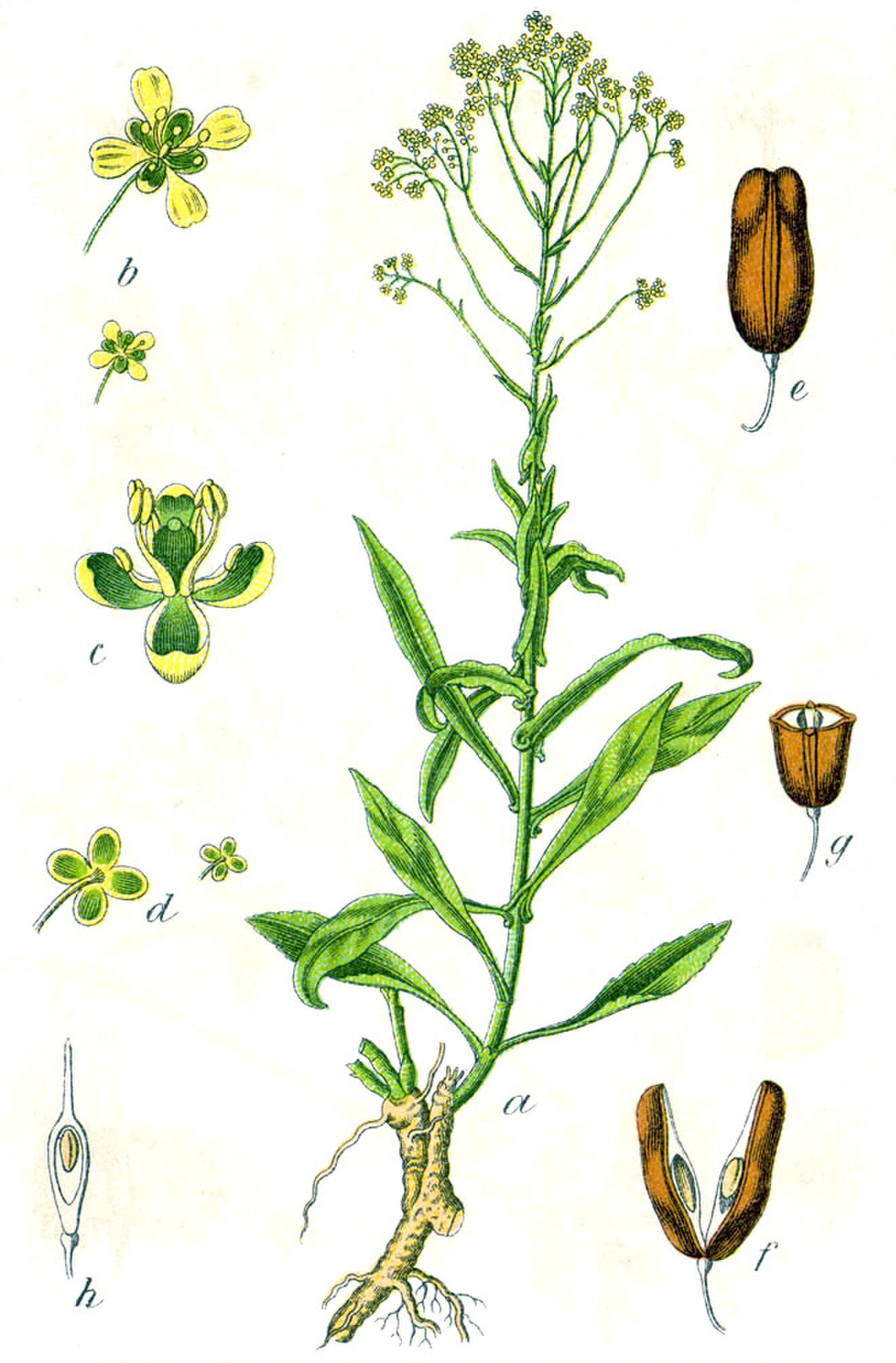

La plante forme une rosette de feuilles basales la première année. Ses feuilles sont vertes, oblongues lancéolées. La deuxième année, elle émet une tige dressée qui peut atteindre 1,5 m de hauteur, sur laquelle s'étagent des feuilles plus petites, les feuilles supérieures embrassant la tige par des oreillettes.

Les fleurs, à pétales jaunes, sont groupées en grappes.

Les fruits sont des siliques de petite taille.

Ce sont les feuilles qui sont récoltées pour la production de teinture.

Histoire

Le pastel fut la seule source de teinture bleue disponible en Europe jusqu'à la fin du XVIe siècle, avant que le développement des routes commerciales vers l'Extrême Orient permette l'arrivée de l'indigo.

Les premières traces archéologiques du pastel remontent au Néolithique et ont été trouvées dans la grotte de l'Audoste dans les Bouches-du-Rhône en France. Dans un habitat de l'Âge du fer du Heuneburg (Allemagne), on a trouvé des impressions de graines sur des poteries. Les sépultures du Hallstatt de Hochdorf et de Hohmichele contiennent des tissus teints au pastel.

Jules César raconte dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules que les Brittons se peignaient le corps avec du vitrum ; on en a souvent déduit qu'ils se peignaient ou se tatouaient à l'aide de pastel. Mais vitrum ne se traduit pas par « pastel », mais se réfère plus vraisemblablement à un type de verre bleu-vert qui était courant à l'époque.

Les Pictes doivent probablement leur nom (du Latin Picti, désignant des personnes peintes ou peut-être tatouées) à leur coutume d'aller au combat nus, couverts seulement de peintures de guerre. (Cela a été commémoré dans une chanson humoristique britannique, The Woad Ode (en).) Cependant, des recherches plus récentes ont jeté de sérieux doutes sur l'hypothèse selon laquelle le pastel serait la substance dont les Pictes se servaient pour leurs peintures corporelles. Des expériences contemporaines sur le pastel ont démontré qu'il ne convenait pas du tout pour les peintures corporelles ni comme pigment de taouage. En effet, le pastel étant très astringent, il provoque, lorsqu'on l'emploie pour faire un taouage ou qu'on le pose sur une blessure, une forte réaction cicatricielle et, une fois cicatrisé, ne laisse aucune marque bleue. En outre, l'emploi courant de fumier dans les préparations traditionnelles de teinture de pastel rend aussi invraisemblable qu'elles aient pu être appliquées à des blessures.

Dans les niveaux de l'âge des Vikings à York (Angleterre), on a mis au jour les vestiges d'une échoppe de teinturier et des restes de pastel et de garance datant du Xe siècle. A l'époque médiévale, les centres de culture du pastel se situaient notamment en Angleterre (Lincolnshire et Somerset), en France (Bretagne, Normandie, Somme, Gascogne et Toulouse), en Allemagne (Jülich, région d'Erfurt en Thuringe) et en Italie (Piémont et Toscane). Les habitants des cinq villes du pastel de Thuringe, Erfurt, Gotha, Tennstedt, Arnstadt et Bad Langensalza avaient leurs propres chartes. A Erfurt, les négociants du pastel ont financé la création de l'université. Un tissu traditionnel est encore de nos jours imprimé au pastel en Thuringe, en Saxe et en Lusace : il y est connu sous le nom de Blaudruck (littéralement « teinture bleue »).

En France, le Lauragais, triangle compris entre Toulouse, Albi et Carcassonne connut une grande prospérité grâce au commerce du pastel. Les pastelliers figuraient parmi les plus grandes fortunes de l'époque et ont laissé de nombreux témoignages, comme les grands hôtels particuliers de Toulouse. Le commerce des coques débutait dans cette région appelée « pays de cocagne ». Les coques transitaient dans les ports français de Bordeaux, Marseille et Bayonne. Le XVIe siècle marque l'apogée de la culture du pastel occitan. Le bleu était devenu un produit de luxe.

Au Moyen Âge, l'utilisation de la teinture de pastel ne se limitait pas aux tissus. Ainsi l'illustrateur des Évangiles de Lindisfarne employait un pigment à base de pastel comme couleur bleue.