Parc du Thabor - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

L’origine du parc

À l’origine, le parc n’était qu’une colline culminant à 56 mètres d’altitude, c’est-à-dire qu’elle dominait une grande partie de Rennes, dont l’altitude varie entre 20 et 74 mètres. Les premières mentions du Thabor dateraient de 1610 selon Paul Banéat, conservateur du musée archéologique au début du XXe siècle. Ce sont les moines bénédictins qui nommèrent le tertre, en référence au mont Thabor de la Bible.

Durant le Moyen Âge et l’Ancien Régime, l’enceinte fortifiée ne permettait pas l’extension des jardins : seules les terres des couvents étaient assez étendues pour permettre la création de vergers et de jardins. De plus, Rennes ne s’étendait que peu au-delà de l’abbaye Saint-Melaine à l’est avant la Révolution.

Les terrains de Thabor ont longtemps été une dépendance de l’abbaye Saint-Melaine, où ils étaient principalement utilisés en tant que verger. Au XVIIe siècle, les moines bénédictins ouvrirent leurs jardins, mais ils étaient réservés à la gent masculine. On accédait au Thabor par un passage qui communiquait entre le cloître intérieur de l’abbaye et son potager, puis par une porte cochère. Suite au grand incendie de 1720, le Thabor devint le siège de l’évêché. Le palais de l’évêché y fut construit et une partie des jardins devinrent ceux de l’évêché.

Le Thabor : jardin public

À la Révolution, l’ensemble des domaines ecclésiastiques est rattaché à l’État. Le 10 mai 1793, Rennes devient propriétaire de ces terrains à la suite d’un échange avec l’État : l’armée désirant créer un arsenal dans l’hospice municipal, la ville « reçoit » Saint-Melaine pour y loger ses vieillards. L’hospice des Catherinettes et les bâtiments de Saint-Melaine ainsi que son potager deviennent l’hospice général. Une promenade publique fut ouverte sur le reste des terrains de l’évêché et des Bénédictins ; la cour de l’évêché en est l’entrée principale.

Le décret du 7 ventôse an III (25 février 1795) impose la mise en place d’une école centrale dans chaque chef-lieu de département. L’État choisit le palais épiscopal pour héberger l’école centrale d’Histoire naturelle ainsi qu’un Muséum d’histoire naturelle et des Arts et une école de botanique. Une école de botanique est créée et le jardin de l’évêque devient un jardin botanique, et reçoit la nouvelle dénomination de « Jardin des plantes ». La création du jardin botanique ainsi que sa collection de plantes est l’œuvre du professeur Jean Danthon. De 1807 à 1840, le Jardin des plantes est dirigé par le professeur Degland (1787-1856) puis par Pontaillé. Le 11 floréal an X (1er mai 1802), une loi supprime les écoles centrales : à la fermeture de la sienne en 1805, la ville récupère la charge du muséum d'histoire naturelle et de l’école de botanique.

Lors de la signature du concordat de 1801, l’évêque récupére son palais, mais pas les jardins qui restent la propriété de la ville. Source de longs conflits, le seul accès au jardin reste le palais de l’évêque. La ville ouvre un accès par la rue de Fougères, mais l’évêque se dit gêné par les visiteurs, qui passent juste au niveau de ses fenêtres. En 1812, un accès débouchant sur la rue de la Palestine permet de contourner le problème. De 1811 à 1814, un bataille juridique s’engage entre l’évêché, qui veut récupérer son ancienne propriété, et la ville de Rennes qui souhaite la garder. En 1814, le comte de Ferrières, commissaire extraordinaire envoyé en Bretagne par Louis XVIII, décide que l’évêque peut récupérer son ancien jardin d'agrément : la promenade publique s'en trouve raccourcie.

Les agrandissements successifs du XIXe siècle

Le mandat du maire Louis de Lorgeril (1821-1830) est marqué par l’achat de parcelles permettant d’ouvrir le parc en évitant l’évêché : l’acquisition du terrain du Grosco en 1823 permet un accès plus facile à la promenade. En 1826, la démolition de l’église Saint-Jean se trouvant à côté de Notre-Dame de Saint-Melaine, abandonnée depuis la Révolution, permet d’ouvrir l’actuelle entrée Saint Melaine.

En 1845, les projets de réaménagement dans le cadre de la création d’une école d’horticulture présentent l’alignement de plates-bandes rectangulaires caractéristique de la rigueur de la classification botanique.

Le travail d’extension du parc du Thabor se poursuit durant le mandat de Robinot de Saint-Cyr (1861-1867) qui mène une politique d’acquisition très active :

- 1860 : Acquisition de « La Vigne » à M. Deschamps.

- 1864 : les révérends-pères des Carmes vendent un terrain de 9 374 m2 entre la rue de Paris et le Thabor. La même année, le maire acquiert la propriété de Mme Lencé situé à l’est du Thabor le « champ de derrière ».

- 1865 : les terrains au sud du Thabor, appartenant à Esnouf-Ribert et Gougeon Léofanti sont expropriés.

L’aménagement par Denis et Eugène Bühler

À la suite de ces différents agrandissements, l’aménagement fut confié en 1866 et 1868 aux frères Bühler, jardiniers et architectes-paysagistes, introduits à l’hôtel de ville par Charles Oberthür.

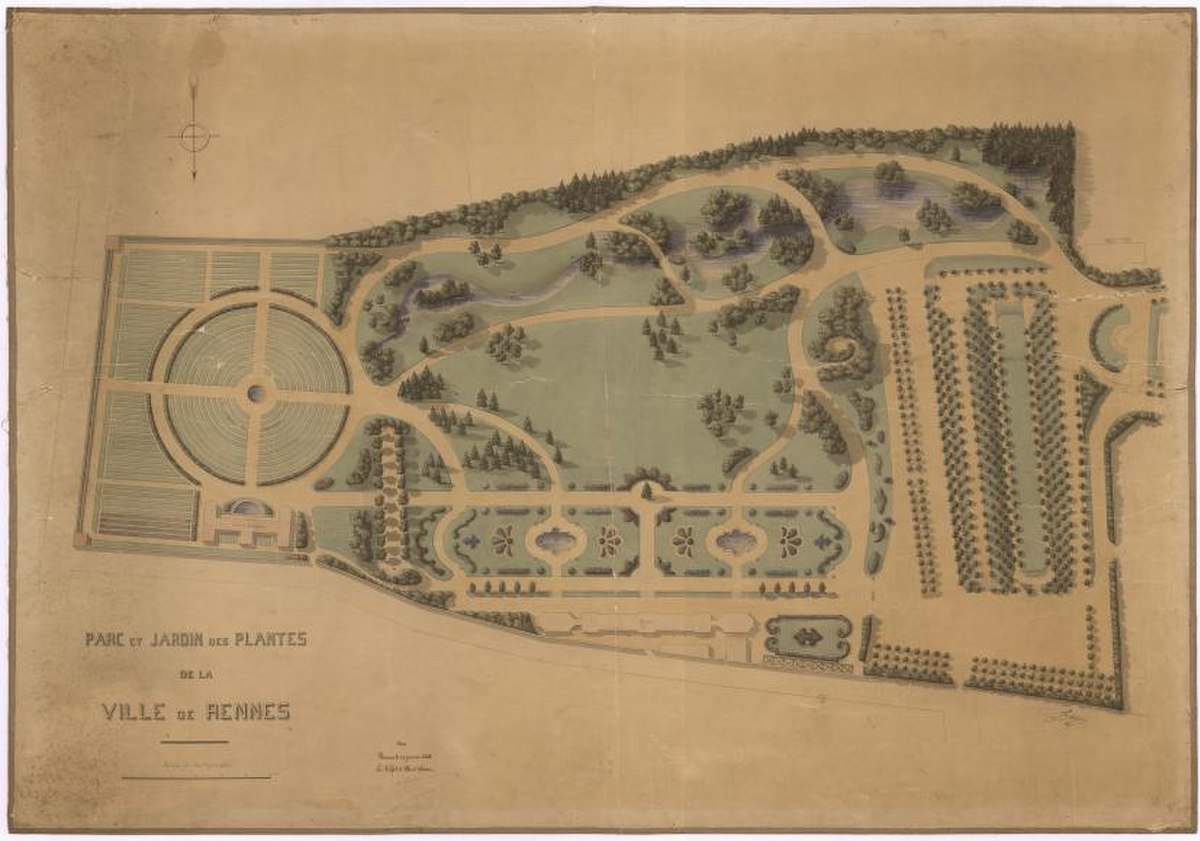

Outre les jardins à la française expressément demandés par le maire, Denis Bühler proposa de créer le premier jardin paysager de Rennes et de déplacer le jardin des plantes, alors à l’ouest de l’orangerie, à l’est du parc. Ce projet de déplacement inclut la réalisation d’une école de botanique, d’une école d’agriculture fruitière, d’une école potagère et d’une école médicinale ; il ne fut réalisé qu’en partie, mais traduit l’idée de l’époque d’un « jardin d’école ».

Des conflits d’influence apparurent entre le concepteur des jardins Denis Bühler, le conservateur-professeur du jardin des plantes et Jean-Baptiste Martenot, architecte de la commune. Cette gestion délicate des différents acteurs, et surtout le coût important du projet, (100 000 francs-or), incitèrent la mairie à demander en 1867 à Bühler uniquement la conception des plans complets (y compris les plans de terrassement et l’implantation des plantes), la réalisation du projet étant prise en charge par la ville. Cette décision entraîna un ralentissement des travaux d’aménagement.

Les serres, la volière, les grilles, l’orangerie et le kiosque à musique sont réalisés sur les plans de l’architecte communal Jean-Baptiste Martenot. Des statues du sculpteur rennais, Charles Lenoir, sont installées entre 1890 et 1895 ainsi que des copies de sculptures de Versailles qui furent présentées à Paris en 1889 avant d’être installées en 1895.

Les modifications du XXe siècle

Les derniers agrandissements s’effectuent à la fin du XIXe siècle avec le transfert de l’office des Catherinettes en 1891, puis l’acquisition de la parcelle Perrigault. En 1901, le projet de l’ingénieur de la voirie Blin, adopté par la commission spéciale, permet de profiter de la forte déclivité du terrain pour y intégrer une cascade et aménager une entrée monumentale : on déplace une grande partie de l’ancien escalier de la promenade de la Motte (aujourd’hui square de la Motte).

Les travaux entrepris ne font pas l’unanimité : l’aménagement du parc par un ingénieur et son entretien par un jardinier déplait à une partie du conseil municipal, qui aurait préféré que la création et la gestion des plantations soient entreprises par un paysagiste. Charles Oberthür déclara même que l’esprit de Bühler n’était plus entretenu. De plus, les problèmes financiers ne permettent plus de tels aménagements, et l’extension du Thabor vers la rue de Paris est définitivement arrêtée.

Au cours du XXe siècle, on effectue quelques aménagements mineurs comme l’ajout de grilles en fer forgé à l’entrée de la rue de Paris que l'on doit à Emmanuel Le Ray en 1912 et avenue de Grignan en 1926, mais aussi la création d’une ménagerie en 1930. À la suite du succès du parc de Maurepas créé essentiellement comme une aire de jeu et de détente en 1936, le parc du Thabor reçoit lui aussi ce type équipement.

Au sud du jardin botanique et de la roseraie, des serres municipales, nommées serres de la Duchesse Anne sont construites en 1936 pour satisfaire les besoins des jardiniers du parc, les serres entre l'orangerie étant bien trop petites pour obtenir les plants nécessaires à l’entretien du parc. En 2002, la ville de Rennes centralise sur le centre horticole de Champeaux la production des plantes de l’ensemble des parcs et jardins de Rennes. Les serres de la Duchesse Anne ont été démolies début 2005 pour libérer le terrain d’implantation de logements sociaux, ainsi qu’une bibliothèque de quartier et une nouvelle entrée vers le parc menant vers le square Lucien Rose.