Paralysie du sommeil - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

La paralysie du sommeil est le terme employé à la fois pour décrire l'atonie musculaire normale qui apparaît naturellement lors du sommeil paradoxal[réf. souhaitée] mais aussi le trouble pendant lequel la conscience est maintenue alors que le corps se paralyse durant l'entrée dans le sommeil (paralysie hypnagogique) ou lorsqu'il reste paralysé au réveil (paralysie hypnopompique). Pour différencier la paralysie naturelle du sommeil et le trouble, on peut se référer au trouble du sommeil comme étant l'éveil pendant la paralysie du sommeil. Dans ce cas, on emploie l'expression syndrome de la paralysie du sommeil.

La paralysie du sommeil normale

La paralysie normale du sommeil est due à des mécanismes dans le tronc cérébral, en particulier les neurones réticulaires, vestibulaires, et oculomoteurs, qui empêchent les mouvements corporels, bloquent l'influx sensoriel et fournissent au prosencéphale l'activité interne qui caractérise l'activité cérébrale pendant le sommeil paradoxal.

Pendant le sommeil paradoxal, phase pendant laquelle le cerveau est particulièrement actif, l'activité des muscles est bloquée, à part les muscles de la respiration, de la circulation sanguine et des mouvements oculaires rapides. Cela empêche que l'on vive physiquement les rêves, avec des mouvements induits qui pourraient s'avérer dangereux pour soi ou les autres.

Comme les yeux ne sont pas paralysés par ce système, cette exception a été employée pour montrer que le rêve lucide était un phénomène objectivement vérifiable.

Références culturelles

Dans l'art

On peut trouver en littérature quelques références à la paralysie du sommeil. Dans Roméo et Juliette (1595), Shakespeare attribue à la reine des fées Mab, non seulement toutes les illusions des songes, mais aussi les impressions d'étreinte et d'écrasement, les associant à la position de sommeil sur le dos ; dans le Don Quichotte de Cervantes (1605), la servante Maritornes se réfugie dans le lit de Sancho Pança qui, « sentant cette masse sur son estomac, [...] crut qu’il avait le cauchemar ». Dans le conte humoristique le Fantôme de Canterville d'Oscar Wilde (1891), le fantôme se propose de faire subir ce traitement aux nouveaux propriétaires du château.

Les descriptions les plus claires d'états de paralysie du sommeil se trouvent dans les nouvelles Le Horla (1887) de Maupassant et Le bras flétri (1896) de Thomas Hardy.

Moins évidentes sont les évocations parfois citées des romans Moby Dick (1851) d'Herman Melville, Les heureux et les damnés (1922) de Francis Scott Fitzgerald ou de la nouvelle Les neiges du Kilimandjaro (1936) d'Ernest Hemingway.

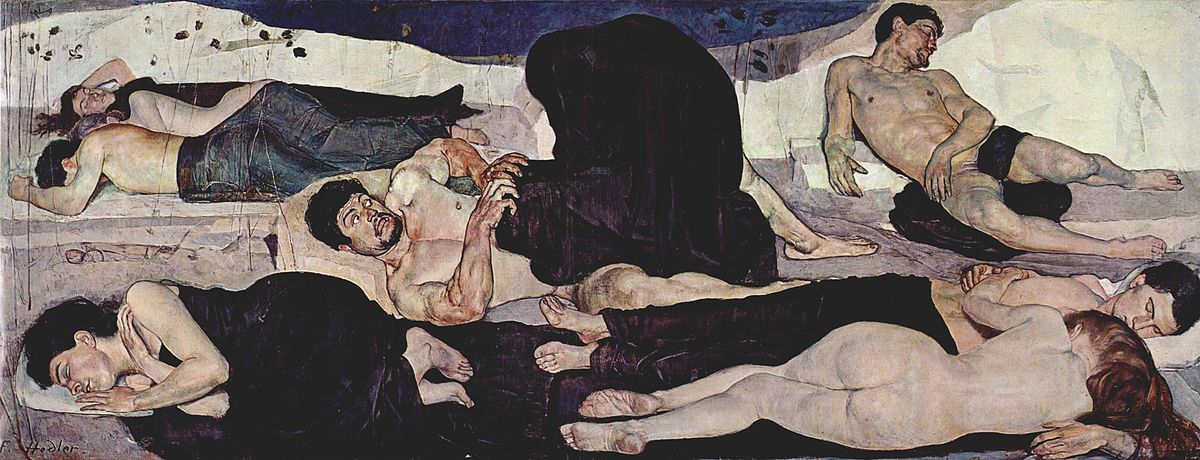

En peinture, on citera essentiellement les différentes versions du tableau Le Cauchemar du peintre Heinrich Füssli et celui homonyme du peintre danois Nicolai Abraham Abildgaard (1800), qui représentent un démon assis sur le ventre d'une femme endormie. Dans le tableau La Nuit de Ferdinand Hodler, le personnage central est effrayé par une forme cauchemardesque drapée de noir.

Dans le folklore

Il a été établi que la paralysie du sommeil joue un rôle non négligeable dans la génération des témoignages d'enlèvements par les extraterrestres ainsi que dans d'autres événements en apparence paranormaux (visions de fantômes ou de démons par exemple).

Au Japon, la conscience pendant la paralysie de sommeil est désignée sous le nom de kanashibari (littéralement : « maintenu par une étreinte de fer », de kana : métal et shibaru : lier) ; en Chine, le phénomène est connu sous le nom de gui ya chuang « fantôme qui écrase [le dormeur contre] le lit » ; au Canada (Terre-Neuve), on parle de visite de la « vieille sorcière » (Ag Rog ou Old Hag) ; les Inuits appellent le phénomène augumangia en Inupik et ukomiarik en Yupik et l'attribuent aux esprits ; au Mexique, c'est la subida del muerto (le « mort qui monte dessus ») ; en Turquie, karabasan (le « gars noir ») ; en Algérie, on désigne ce phénomène sous le nom de jedma (« cauchemar ») ou bou berrak (« celui qui se met avec tout le poids de son corps sur la personne endormie ») ; au Maroc, on le désigne sous le nom de bough'tat (« celui qui te recouvre ») car on explique parfois le phénomène par la venue du « gars noir », très lourd, ou d'une vieille femme ou encore d'un djinn écrasant de son poids la poitrine du dormeur. Aux Antilles Françaises, c'est probablement l'origine de la croyance concernant les Dorlis, chiens volants qui peuvent pénétrer la nuit dans les cases pour épier et parfois violer les jeunes femmes (encore de nos jours on trouve des ciseaux disposés sur la porte pour s'en protéger). Dans les croyances russes traditionnelles, les symptômes de la paralysie de sommeil ont été attribués à la colère du domovoï, l'esprit de la maison, punissant des personnes pour mauvais devoir conjugal ou trahison.

Pendant l'époque médiévale de l'Europe, les attaques des victimes de la paralysie de sommeil ont souvent été expliquées par la présence de démons ou de sorcellerie. Le mot « cauchemar » (ou cauque-mar) viendrait de « caucher » signifiant presser, fouler ou s'accoupler et « mara » désignant un esprit de la nuit.

C'est aussi l'origine des légendes sur les incubes et succubes même si la composante sexuelle dans les hallucinations semble assez rare.