Panthéon (Rome) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Panthéon de Rome | |

|---|---|

| |

| | |

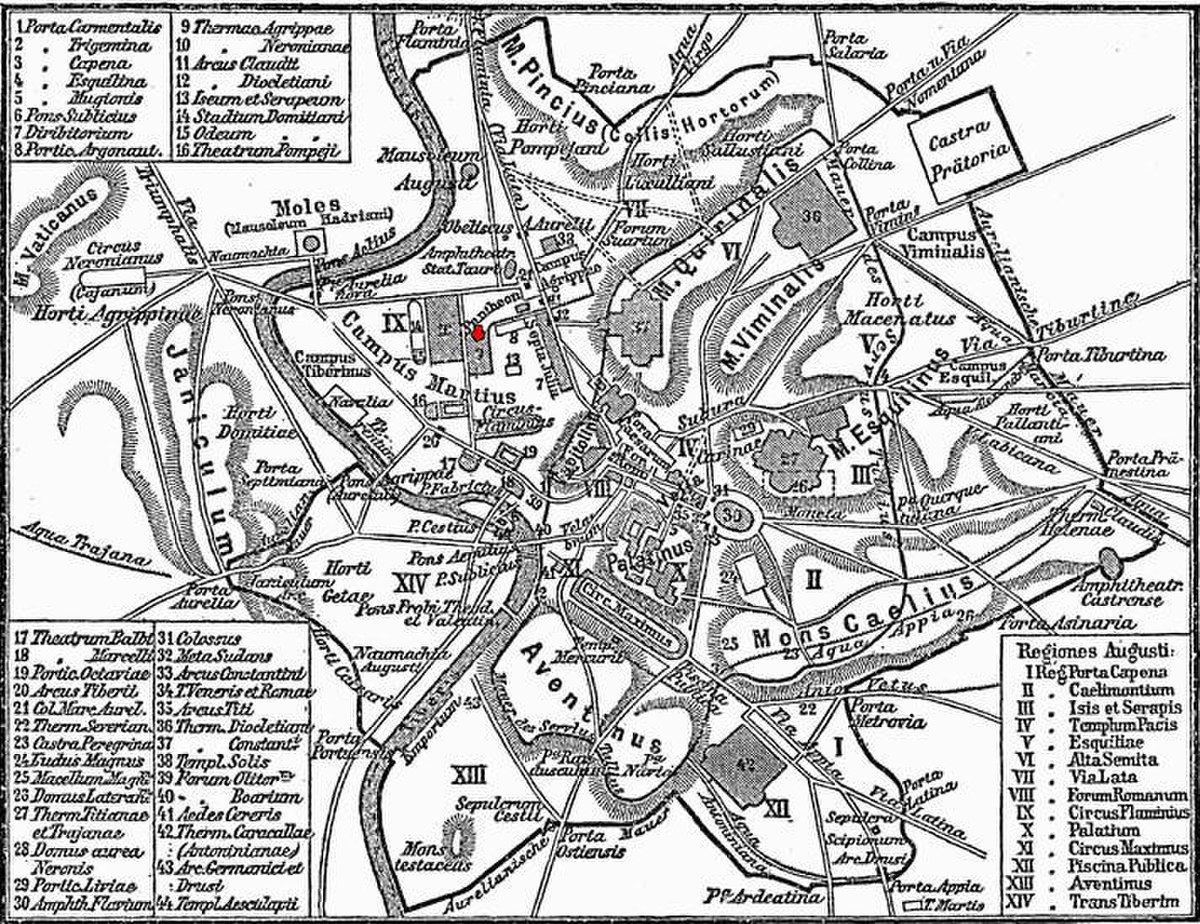

| Lieu de construction | Champ de Mars, Rome |

| Date de construction | -27 et 125 |

| Ordonné par | Agrippa, Hadrien |

| Type de bâtiment | Temple |

| |

| Liste des monuments de la Rome antique | |

| modifier | |

Le Panthéon de Rome est un édifice religieux antique situé sur le Champ de Mars, bâti sur l'ordre d'Agrippa au Ier siècle av. J.-C., endommagé par plusieurs incendies, et entièrement reconstruit sous Hadrien (début du IIe siècle). À l’origine, le Panthéon était un temple dédié à toutes les divinités de la religion antique. Il fut converti en église chrétienne au VIIe siècle. C’est le plus grand monument romain antique qui nous soit parvenu en état pratiquement intact, du fait de son utilisation ininterrompue jusqu'à nos jours. Il a donné son nom à un quartier de Rome.

Le nom du Panthéon est issu de l'adjectif grec πάνθειον / pántheion, qui signifie « de tous les dieux ». La plupart des auteurs latins le nomment sous la forme grécisante Pantheon. La forme latinisée Pantheum est attestée chez Pline l'Ancien.

Le Panthéon supporte la plus grande coupole de toute l’Antiquité (43 m de diamètre), qui resta la plus grande d’Europe occidentale jusqu'à l'achèvement de Santa Maria del Fiore à Florence, en 1436. Après presque deux millénaires, cette construction remarquable ne présente pas de signe de faiblesse de sa structure en dépit des mutilations volontaires et des mouvements telluriques répétées

Construction

La construction du Panthéon fut menée en deux temps.

Le Panthéon d’Agrippa

Le Panthéon original fut construit en -27, au début du règne d’Auguste, par Agrippa, compagnon d’Auguste, qui participait ainsi à la politique d’embellissement de la Ville, encouragée par Auguste. Il édifia le Panthéon et les thermes d’Agrippa en marge de la partie urbanisée de Rome, près du Champ de Mars, région propice aux grands aménagements urbains.

La date de cette construction correspond au troisième mandat de consul d’Agrippa, dont le nom est gravé sur le portique d’entrée. Sur cette inscription, on peut lire : M.AGRIPPA.L.F.COS.TERTIVM.FECIT ce qui signifie « Marcus Agrippa, fils de Lucius, consul pour la troisième fois, le fit construire ». Ce troisième consulat date de -27. Toutefois, une date légèrement différente est parfois citée, -25, à laquelle Dion Cassius dresse la liste des ouvrages achevés par Agrippa sur le Champ de Mars.

D’après des fouilles menées à la fin du XIXe siècle, le premier temple était rectangulaire, avec un pronaos (partie antérieure du temple) ouvert vers le sud, et une cella (partie intérieure et fermée du temple) transversale plus large (environ 40 mètres) que longue. Il était construit en blocs de travertin et revêtu de plaques de marbre. Selon l’usage, il était entouré d’un espace libre, aujourd’hui en partie occupé par le temple d’Hadrien, et bordé au sud par la basilique de Neptune.

Pline l’Ancien (23-79) vanta la décoration extérieure de ce temple :

- C’est également en airain de Syracuse que sont les chapiteaux des colonnes du Panthéon placés par M. Agrippa

- Le Panthéon d’Agrippa a été décoré par Diogène d’Athènes, et les Cariatides qui sont aux colonnes de ce temple passent pour des chefs-d’œuvre, ainsi que les statues posées sur le faîte

Le grand incendie de Rome de l’année 80 détruisit plusieurs temples, dont le temple d’Agrippa. L’empereur Domitien les restaura, et selon Suétone, y fit graver son nom.

Le Panthéon d’Hadrien

Le Panthéon d’Agrippa fut détruit par un nouvel incendie en 110, sous Trajan. Il fut entièrement reconstruit sous le règne de l’empereur Hadrien, vers l’an 125, comme le révèlent les dates imprimées dans les briques, comprises entre 123 et 125. On peut supposer qu'Hadrien l’ait inauguré lors de son séjour prolongé à Rome entre 125 et 128. Il en fit même usage occasionnellement comme tribunal, rendant la justice en compagnie de quelques sénateurs.

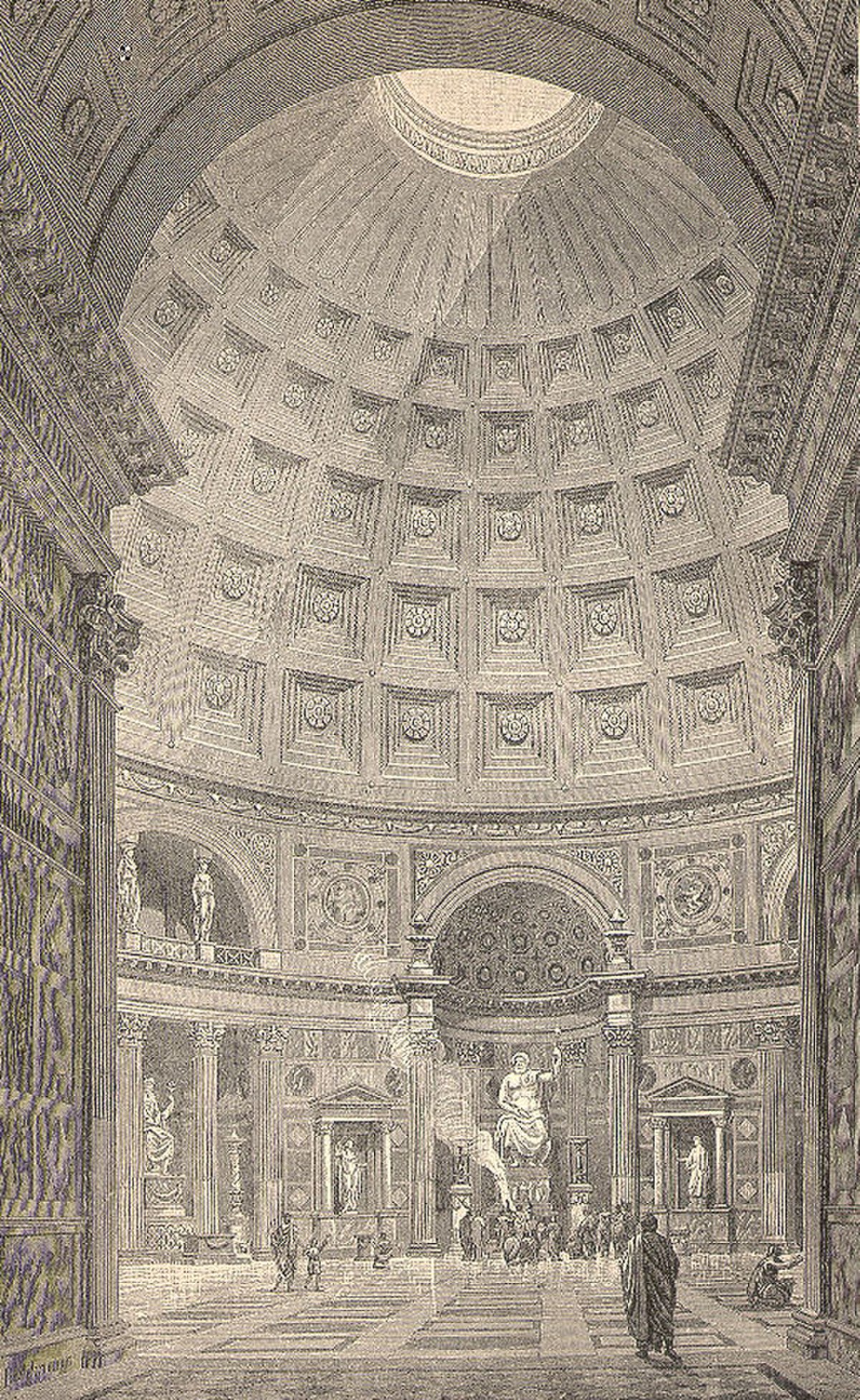

Le plan du nouvel édifice est exceptionnel, sans précédent dans l’architecture romaine. L’influence d’Hadrien sur la conception du bâtiment est envisageable, si l’on considère l’originalité de l’architecture de la villa qu’il se fit bâtir près de Rome. Le visiteur qui franchit le classique pronaos à colonnes du Panthéon quitte un monde rectiligne et lumineux pour se trouver enveloppé dans la pénombre d’une cella circulaire et non plus rectangulaire, surmontée d’une coupole immense. Des temples à cella ronde furent édifiés à l’époque archaïque, comme le temple de Vesta ou le temple d’Hercule Victor, mais dans des dimensions beaucoup plus modestes, et jamais accolés à un porche classique.