Panthéon (Rome) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Symbolisme du monument

Selon Dion Cassius, le temple abritait de nombreuses statues, dont celles d’Arès, (Mars), père de Romulus, celle d’Aphrodite, (Venus), divinité ancestrale de la gens Iulia, ainsi que celle du divin Jules César. Toujours selon Dion Cassius, Auguste aurait repoussé la suggestion d’Agrippa d’ajouter sa propre statue aux trois précédentes, acceptant seulement de figurer dans le pronaos. L’entrée était donc gardée de part et d’autre par les statues d’Auguste et d’Agrippa, tout deux consuls en 27 av. J.-C., ce qui respectait en apparence la parité républicaine des pouvoirs et confirmait l’ascension d’Agrippa comme héritier potentiel d’Auguste.

Plutôt qu’un culte impérial qui n’osait alors s’afficher comme tel, les dirigeants romains proposèrent un culte plus vaste et plus neutre, celui de tous les dieux, « Panthéon », ainsi nommé par Pline l’Ancien.

Hadrien fut un empereur cosmopolite qui voyagea beaucoup en Orient, et qui était un grand admirateur de la culture grecque. Il semble que, pour lui, le Panthéon, devait être le temple de tous les dieux, une sorte de geste œcuménique ou syncrétique à l’adresse de tous ceux qui dans l’empire romain n’adoraient pas les vieilles divinités de Rome, ou qui les adoraient sous d’autres noms. Toutefois, selon Henri Stierlin et de façon plus évidente, en combinant la sphère et le cercle, symboles helléniques de perfection, à la présence solaire, Hélios, divinité incarnée par les rois en Orient, Hadrien amplifiait implicitement le culte impérial, suivant une tendance orientalisante que poursuivront ses successeurs. Dès lors, quand Hadrien rend des décisions de justice dans son Panthéon, usage exceptionnel pour un temple, il se mettrait en scène comme une émanation de l’Hélios royal.

Dans les Mémoires d'Hadrien, Marguerite Yourcenar place dans la bouche d’Hadrien cette vision du Panthéon, compatible avec ce que nous connaissons de la pensée romaine :

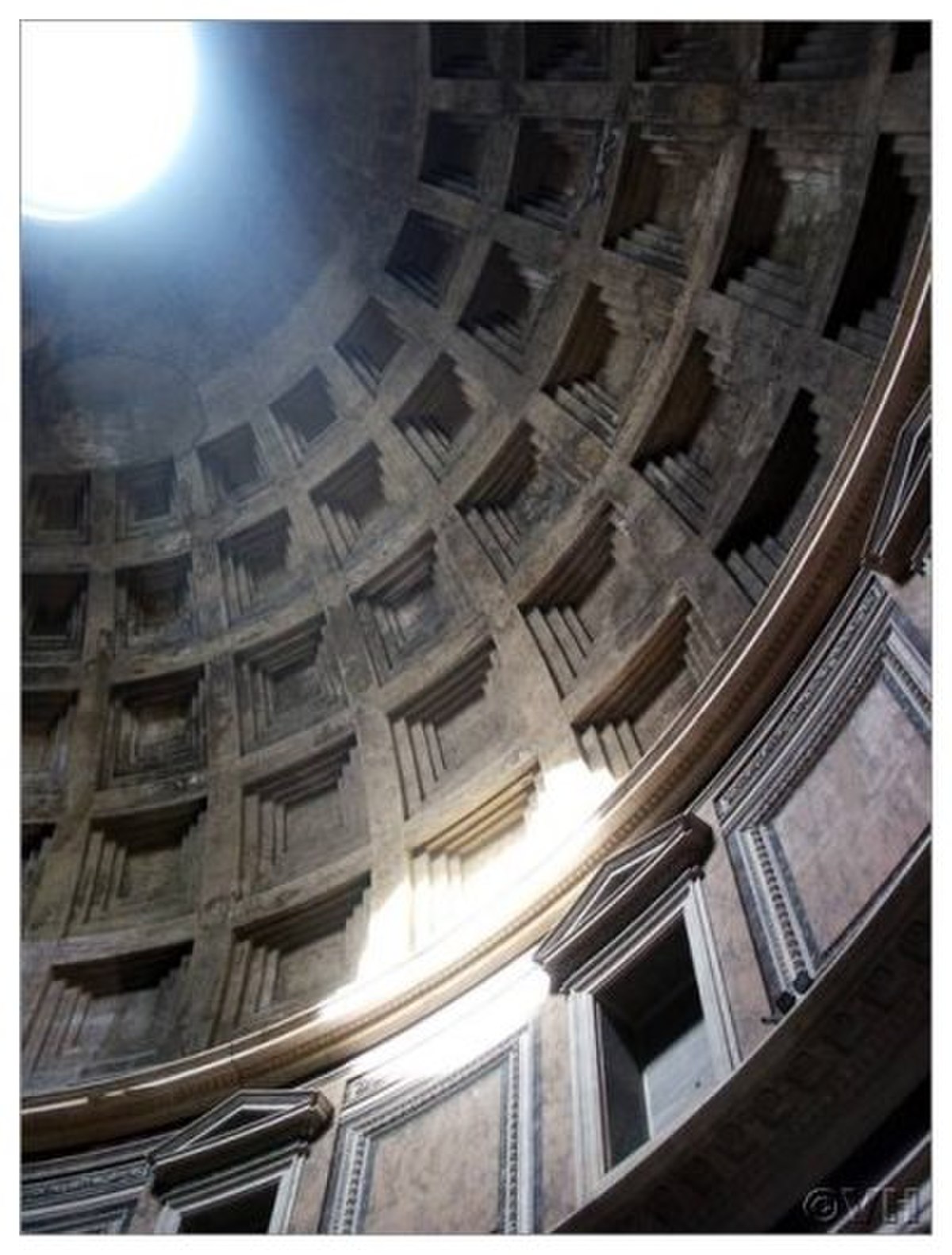

« J’étais remonté pour la structure même de l’édifice aux temps primitifs et fabuleux de Rome, aux temples ronds de l’Étrurie antique. J’avais voulu que ce sanctuaire de tous les Dieux reproduisît la forme du globe terrestre et de la sphère stellaire, du globe où se renferment toutes les semences du feu éternel, de la sphère creuse qui contient tout. C’était aussi la forme de ces huttes ancestrales où la fumée des plus anciens foyers humains s’échappait par un orifice situé au faîte. La coupole, construite d’une lave dure et légère, qui semblait participer encore au mouvement ascendant des flammes, communiquait avec le ciel par un grand trou alternativement noir et bleu. Ce temple ouvert et secret était conçu comme un cadran solaire. Les heures tournaient en rond sur ces caissons soigneusement polis par les artisans grecs ; le disque du jour y resterait suspendu comme un bouclier d’or ; la pluie formerait sur le pavement une flaque pure ; la prière s’échapperait comme une fumée vers ce vide où nous mettons les dieux. »

— Marguerite Yourcenar, Mémoires d’Hadrien, 1951, Plon

Les célébrités au Panthéon

Depuis la Renaissance, le Panthéon est utilisé comme tombeau. Parmi les personnalités qui reposent dans les exèdres transformées en chapelles se trouvent Raphaël (1487-1520), selon ses dernières volontés, ses élèves Baldassarre Peruzzi (1481-1536) et Perin del Vaga (1501-1547), puis les peintres Giovanni da Udine (1487-1564), Taddeo Zuccaro (1529-1566) et Annibale Carracci (1560-1609), le cœur du cardinal diplomate Ercole Consalvi (mort en 1824) et deux rois d’Italie : Victor Emmanuel II (mort en 1878) et Umberto Ier (mort en 1900), ainsi que l’épouse de ce dernier, la reine Marguerite de Savoie (morte en 1926).

Le corps du peintre Raphaël a été placé dans un sarcophage antique, sur lequel on peut lire l’inscription du poète Pietro Bembo (1470-1547) : « Ci-gît Raphaël, à sa vue la nature craignit d’être vaincue ; aujourd’hui qu’il est mort elle craint de mourir. ».

Bien que l’Italie soit une république depuis 1946, des membres volontaires d’organisations monarchiques font dire des messes d’intention sur les tombes royales du Panthéon. Cela a parfois soulevé des protestations des milieux républicains, mais une messe n'étant jamais dite en l'honneur de quelqu'un, mais pour prier pour lui, les autorités catholiques ne voient aucune raison d'interdire ces pratiques. D’autres polémiques furent déclenchées par la question de transférer au Panthéon les restes de Victor-Emmanuel III et de Humbert II, derniers souverains italiens, compromis dans le fascisme.

Le Panthéon est désormais une église, où l’on célèbre encore des messes et des mariages. Il est à ce titre fermé aux visiteurs durant les cérémonies liturgiques.