Panthéon (Rome) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture de l’édifice

Contexte technique

La conception du nouvel édifice pourrait être l’œuvre de l'architecte Apollodore de Damas, contemporain d’Hadrien, déjà auteur probable des grandes réalisations de Trajan : forum, thermes et marchés de Trajan. Malheureusement, aucun document ne vient conforter cette hypothèse. Après l’impulsion apportée par les projets novateurs de Néron, suivis des réalisations colossales des Flaviens et de Trajan, les Romains maîtrisaient parfaitement les techniques de l’art du bâtiment, comme en témoignent les vastes coupoles de la domus aurea de Néron et des thermes de Baïes : celle du prétendu « temple de Vénus » a un diamètre de 26 m, celle du « temple de Diane » atteint 29,5 m et celle du temple d’Apollon, près de Baïes, parvient à un diamètre de 38 m. Elles sont toutes antérieures au règne d’Hadrien.

Les connaissances techniques et le savoir-faire des bâtisseurs romains se déployèrent pour cette reconstruction du Panthéon : leur capacité à mobiliser efficacement une main-d’œuvre nombreuse, l’usage combiné de la pierre, de la brique et du mortier, la maîtrise des techniques du béton de chaux coulé sur coffrage, contribuèrent au succès de la réalisation du nouveau temple. L’esthétique ne fut pas en reste, comme le montrent les effets géométriques, le choix décoratif des matériaux et le travail sur l’éclairage intérieur.

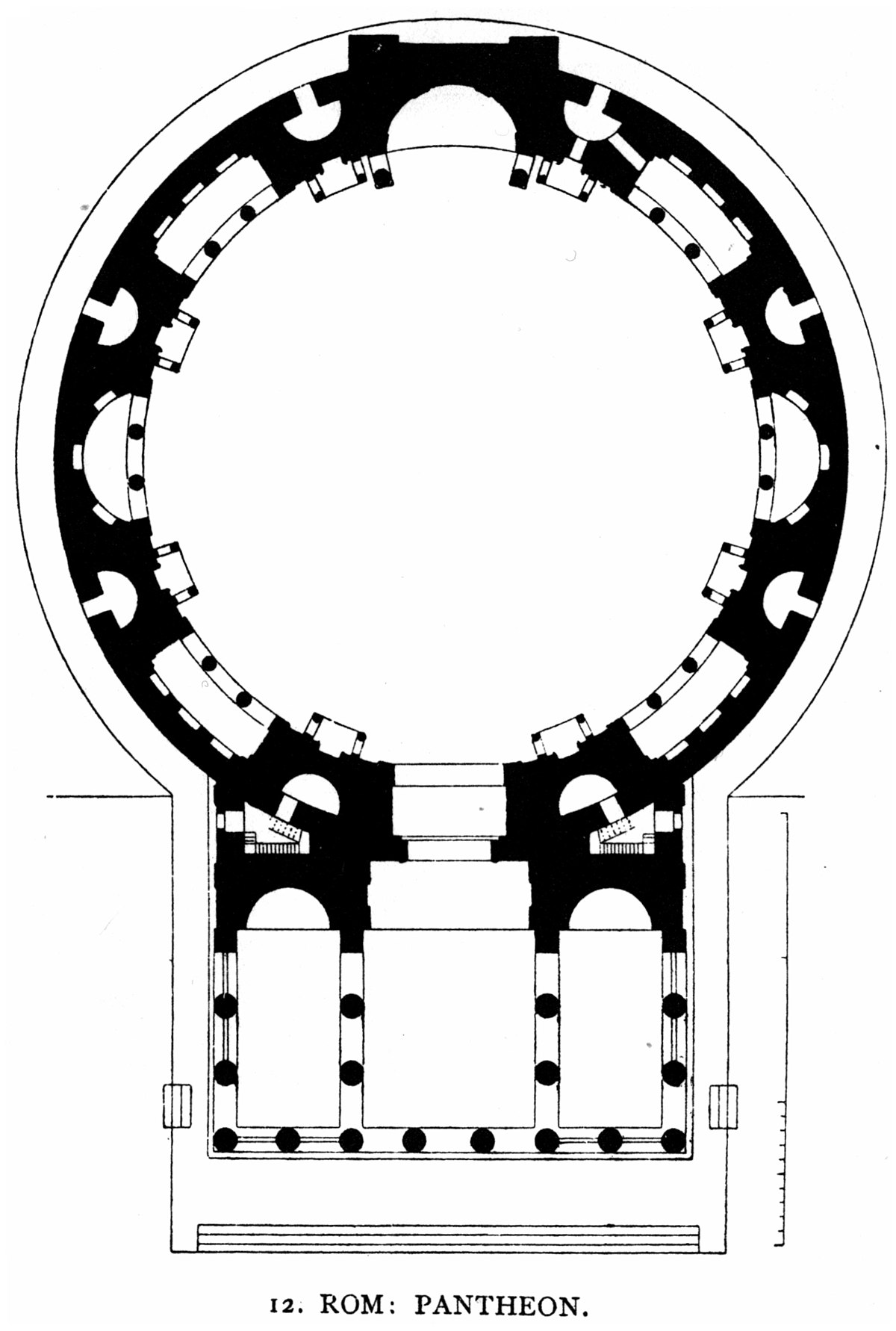

Plan d’ensemble

La reconstruction du Panthéon conserva l’axe nord-sud de l’édifice, mais inversa l’orientation de l’entrée et la dirigea vers le nord. Le pronaos et le bâtiment de transition avec la rotonde occupèrent l’emplacement de l’ancien édifice, et la rotonde remplit l’espace entre l’ancienne entrée et la basilique de Neptune. Le nouveau temple fut entouré d’un portique sur trois côtés d’environ 60 m sur 120 m, et précédé d’une cour pavée de travertin.

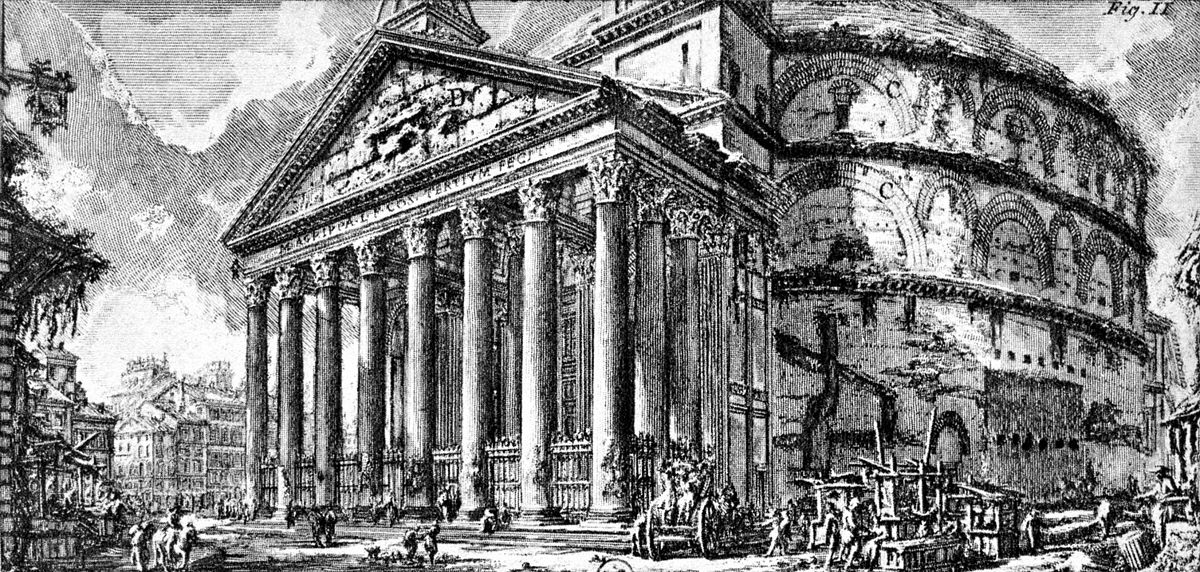

Le pronaos

Le pronaos, qui mesure 33,10 m de large pour 15,6 m de profondeur, était surélevé par un podium de 1,3 m et accessible par un escalier de cinq marches. Au fil des siècles, le sol environnant s’est exhaussé, et la place qui entoure le Panthéon atteint maintenant le niveau du podium.

Le portique de façade comporte 16 colonnes corinthiennes monolithes de granite, à chapiteaux de marbre, disposées sur trois rangs : huit colonnes en façade suivies de deux rangs de quatre colonnes. Les colonnes extérieures sont en granite gris clair, les quatre colonnes intérieures sont en granite rose plus sombre. Toutes proviennent des carrières d'Égypte. Les fûts de 12,5 m de hauteur pour un diamètre à la base de 1,5 m pèsent environ 69 tonnes. Innovation architecturale à noter, le fût des colonnes n’est pas cannelé mais lisse. Deux colonnes ont été retirées au Moyen Âge à gauche et remplacées par des colonnes des thermes de Néron au XVIIe siècle.

La colonnade ainsi disposée délimite trois nefs, la nef centrale conduit à la grande porte du temple, les deux nefs latérales donnent sur deux niches en demi-cercle qui devaient abriter des statues, probablement celles d’Auguste et d'Agrippa. La couverture du pronaos était en tuiles de bronze, aujourd’hui remplacées par des tuiles classiques.

Le temple a deux frontons surhaussés, le principal sur le portique, l'autre contre le mur massif qui fait la transition entre le pronaos et la rotonde. L’architrave porte deux inscriptions, celle de la fondation par Agrippa, et une seconde plus petite, mentionnant une restauration sous Septime Sévère. Le fronton, actuellement nu, était orné de décors en bronze fixés par des crampons. D’après la position des trous de fixation et la connaissance du répertoire décoratif impérial, on suppose la présence d’une aigle de bronze aux ailes déployées.

Le bâtiment de transition

Entre le pronaos et la rotonde un bâtiment intermédiaire, aussi large que le pronaos qu’il prolonge, soit 34 m, mais plus haut que lui, culmine au même niveau que la rotonde. Il forme le fond du pronaos et relie le pronaos à la cella, livrant passage de l’un à l’autre par son portail central. Sa couverture est en terrasse.

Les actuelles portes de bronze, de proportion différente de celle de l’entrée, proviennent d’un autre édifice antique, et sont les plus grandes que l’Antiquité nous ait léguées. Les placages de marbre blanc qui couvraient les parois extérieures et les décoraient de pilastres cannelés sont partiellement en place.

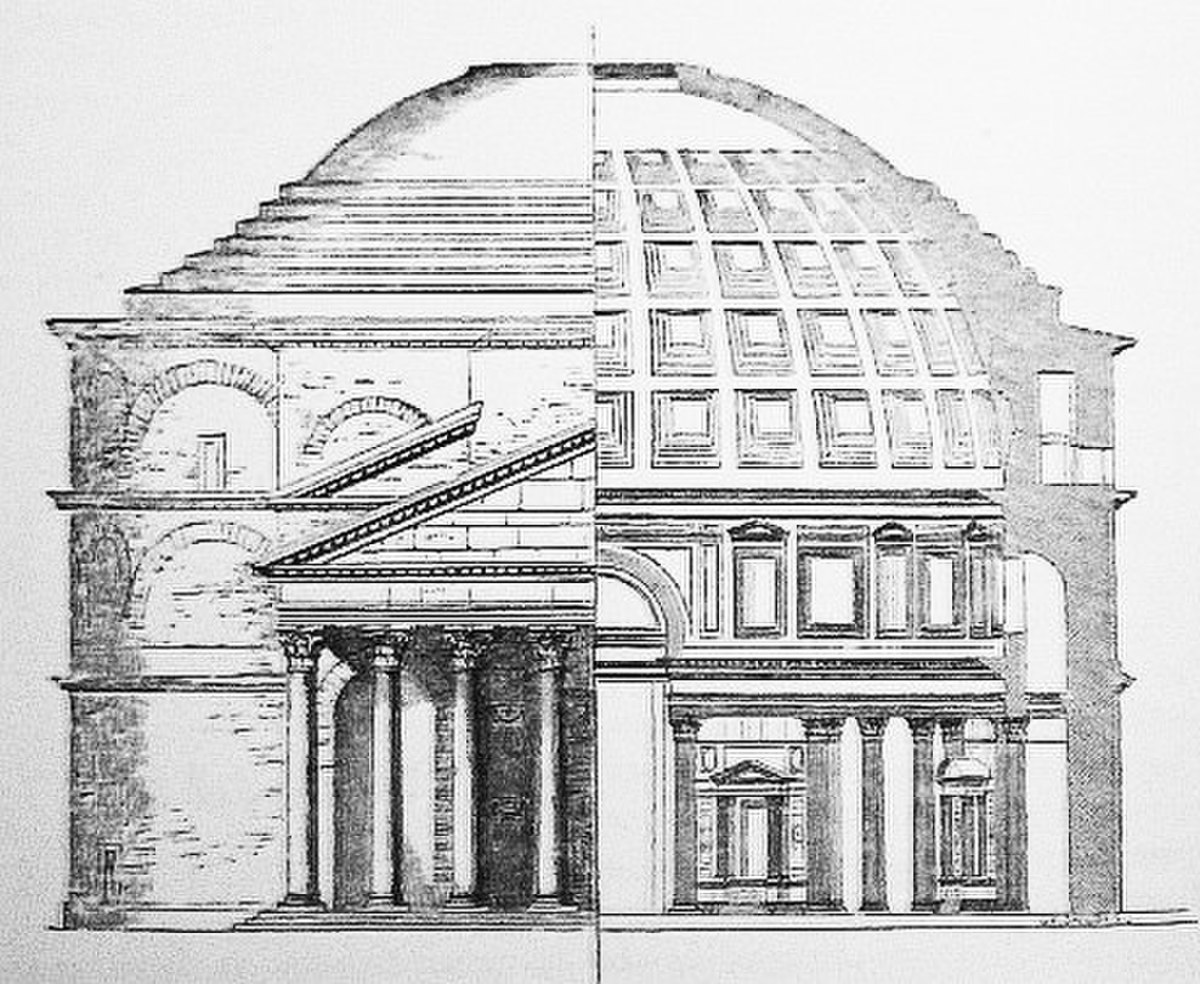

Le Panthéon est donc articulé en trois blocs architecturaux aux volumes différenciés, pronaos en prisme, bâtiment de transition cubique et rotonde circulaire. L’unité visuelle et esthétique s’établit d’une part grâce au prolongement des corniches médiane et supérieure qui ceinturent le haut de la rotonde et du bâtiment de transition, d’autre part par le dessin d’un second fronton sur la façade du bâtiment de transition, en écho du fronton du pronaos.

La rotonde

La rotonde est un mur parfaitement circulaire de 58 m de diamètre extérieur qui forme une double paroi de près de 7 m d’épaisseur. Elle repose sur une fondation puissante, large de 7,30 m et profonde de 4,5 m. Sa partie intérieure, d’un rayon de 21,7 m égal à sa hauteur intérieure, assure un double rôle : elle forme le décor de la cella, et elle soutient le poids de la coupole. Ce mur intérieur est subdivisé en deux niveaux horizontaux :

Le niveau inférieur est évidé par sept exèdres, alternativement semi-circulaires et trapézoïdales (voir plan). L’entrée constitue la huitième exèdre. Chaque exèdre est bordée par deux colonnes corinthiennes cannelées et deux pilastres de marbre jaune. L’exèdre qui fait face à l’entrée adopte une structure différente : les colonnes y sont remplacées par un arc de décharge qui mord sur le niveau supérieur et qui renvoie les forces verticales sur deux pilastres latéraux. La décoration du niveau inférieur est complétée par une série de petits édicules en légère saillie au fronton alternativement triangulaire ou curviligne. Chaque édicule placé entre deux exèdres en allège le caractère massif crée par les colonnes de soutien. Ces édicules abritaient des statues sur piédestal.

Le niveau supérieur, délimité par deux corniches circulaires, est un décor de transition, alternant de fausses fenêtres carrées, des plaques de marbre de couleur et des rectangles de porphyre. Cette décoration réalisée en 1747 par Luigi Vanvitelli remplace la décoration romaine d’origine. Dans l’Antiquité, de vraies fenêtres grillagées laissaient passer une lumière diffuse, indirectement captée de l’extérieur par les petites ouvertures du mur extérieur. Ces ouvertures engendraient une lueur quasi crépusculaire à la base de la coupole, renforçant l’effet de voûte céleste. Elles ont été partiellement reconstituées en 1930 sur une petite portion à droite de l’entrée.

Le dallage du sol, parfaitement restauré, est en marqueterie de dalles de pierres colorées (opus sectile). Il dessine un quadrillage où alternent des plaques de porphyre et de granite gris formant des motifs alternativement ronds et carrés. Pour faciliter l’évacuation des eaux de pluie qui pénètrent par l’orifice de la coupole, ce dallage est légèrement convexe, avec une surélévation de 30 cm à environ 2 m du centre de la rotonde.

La coupole

Intérieurement, la voûte s’inscrit dans une sphère parfaite de 150 pieds romains, soit 43,30 m de diamètre, d’une hauteur égale de 43,30 m. Cette sphère théorique est donc tangente à la surface du sol. Elle est nervurée par 140 caissons en stuc, disposés sur cinq rangées de taille décroissante qui laissent libre la calotte du sommet. Cette calotte est percée d’un oculus central de 8,7 m de diamètre.

Une observation attentive des caissons montre que les rectangles qui les modèlent sont légèrement décentrés vers le haut. En effet, ces moulures ne sont pas centrées sur le milieu de la sphère inscrite dans la coupole, mais sur la base de cette sphère, qui correspond au centre du sol de la rotonde. Cette subtile correction crée un effet de perspective rayonnante pour l’observateur qui se tient au centre du temple.

Les trous présents dans les caissons et dans la calotte laissent supposer la fixation d’éléments décoratifs en bronze. Certains dessins modernes de reconstitution proposent des étoiles de bronze, en symbolisme de la voûte céleste.

L’oculus sommital, renforcé par un cerclage de bronze, est l’unique source de lumière directe, car l’entrée de la cella, tournée vers le nord, est protégée par le pronaos. Il projette un ovale de lumière qui défile lentement sur les caissons de la coupole, ajoutant à la magie du lieu.

Extérieurement, la partie supérieure de la coupole était couverte de tuiles de bronze doré.

La structure du bâtiment

La structure interne de la construction centrale (rotonde et coupole), pour résister à tous les types de contraintes, doit tout à la fois compenser les forces d’enfoncement vertical au sommet de la voûte et les forces d’écartement à la base de la coupole.

Les constructeurs romains ont résolu ces problèmes par deux moyens principaux : la recherche des matériaux les mieux adaptés et la maîtrise de l'orientation des poussées.

Le choix des matériaux de construction

L’emploi massif du béton (opus caementicium), coulé entre des parements de briques (opus latericium), fait du bâtiment un bloc cohérent dont la rigidité assure une bonne résistance aux forces de déformation. Selon le niveau du bâtiment, ce béton inclut un granulat différent, adapté aux besoins de résistance ou de légèreté.

Partant du pied du bâtiment, on trouve successivement cinq qualités de bétons : le mur de la rotonde, jusqu’à la première corniche extérieure, est constitué d'un béton laissant apparaître des éclats de tuf et de travertin, mais, entre les première et deuxième corniches, ce mur est fait d'un béton de tuf et de briques. Le premier anneau de la coupole et le mur extérieur au-dessus de la seconde corniche est en béton de briques concassées (mortier au tuileau), tandis que le second anneau de la coupole est fait d'un béton de tuf et de briques concassées. La calotte de la coupole a fait l'objet de soins tout particuliers, puisqu'elle est constituée d'un béton allégé en granulat de pierre ponce et tuf, d'épaisseur décroissante, de 5,90 m à la base jusqu'à 1,5 m seulement au niveau de l’oculus, recouvert d’une couche d'enduit d’étanchéité de 15 cm.

Le mortier du béton romain est un mélange de sable et de chaux. Il tend à se calcifier toujours davantage en vieillissant, ce qui lui assure une excellente tenue au fil des siècles. Ainsi coulée, la coupole constitue un dôme monolithe appelé voûte concrète, c'est-à-dire fait de matière « durcie » (« concreta » : cf. le mot français « concrétion »).

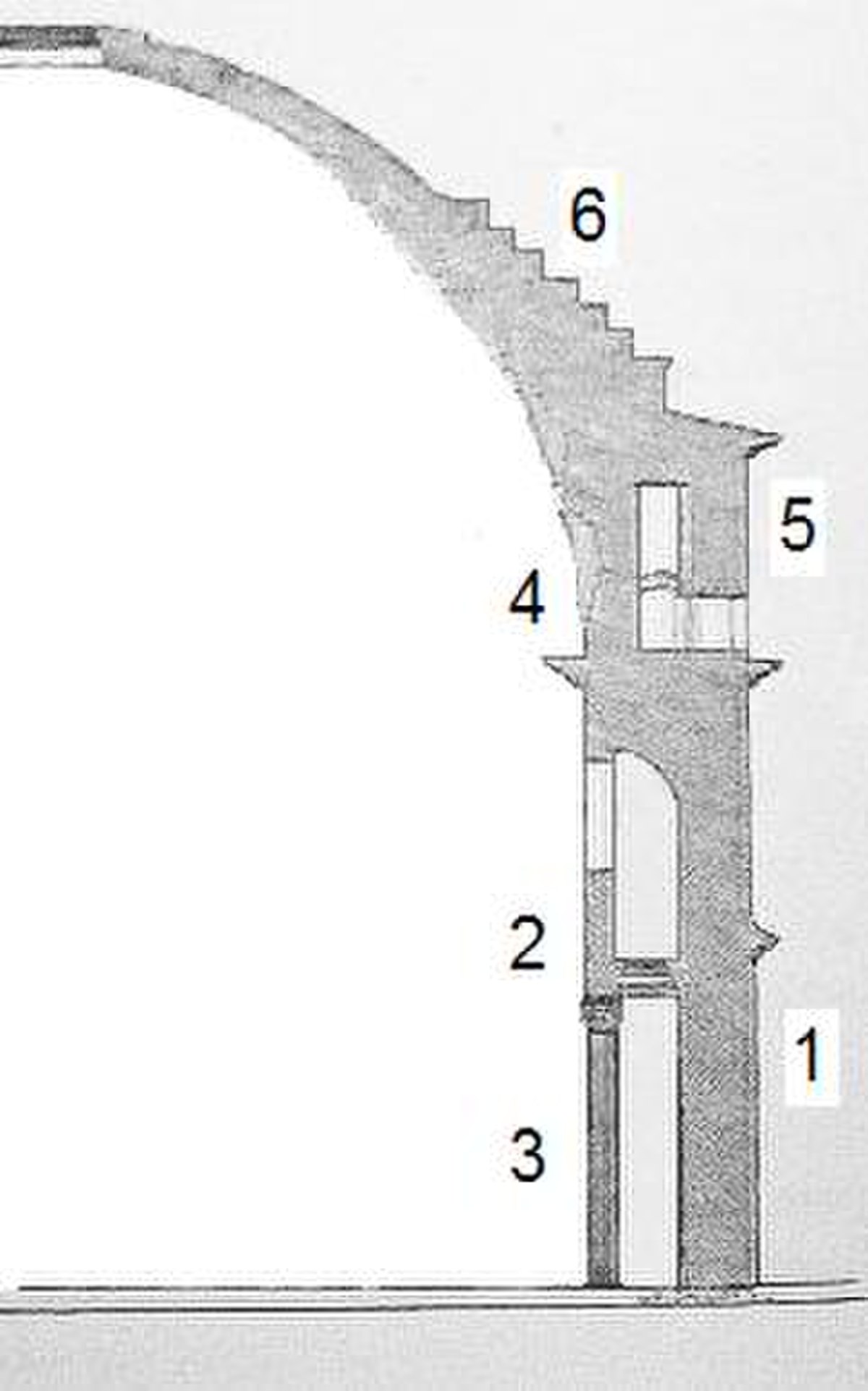

La réorientation des poussées

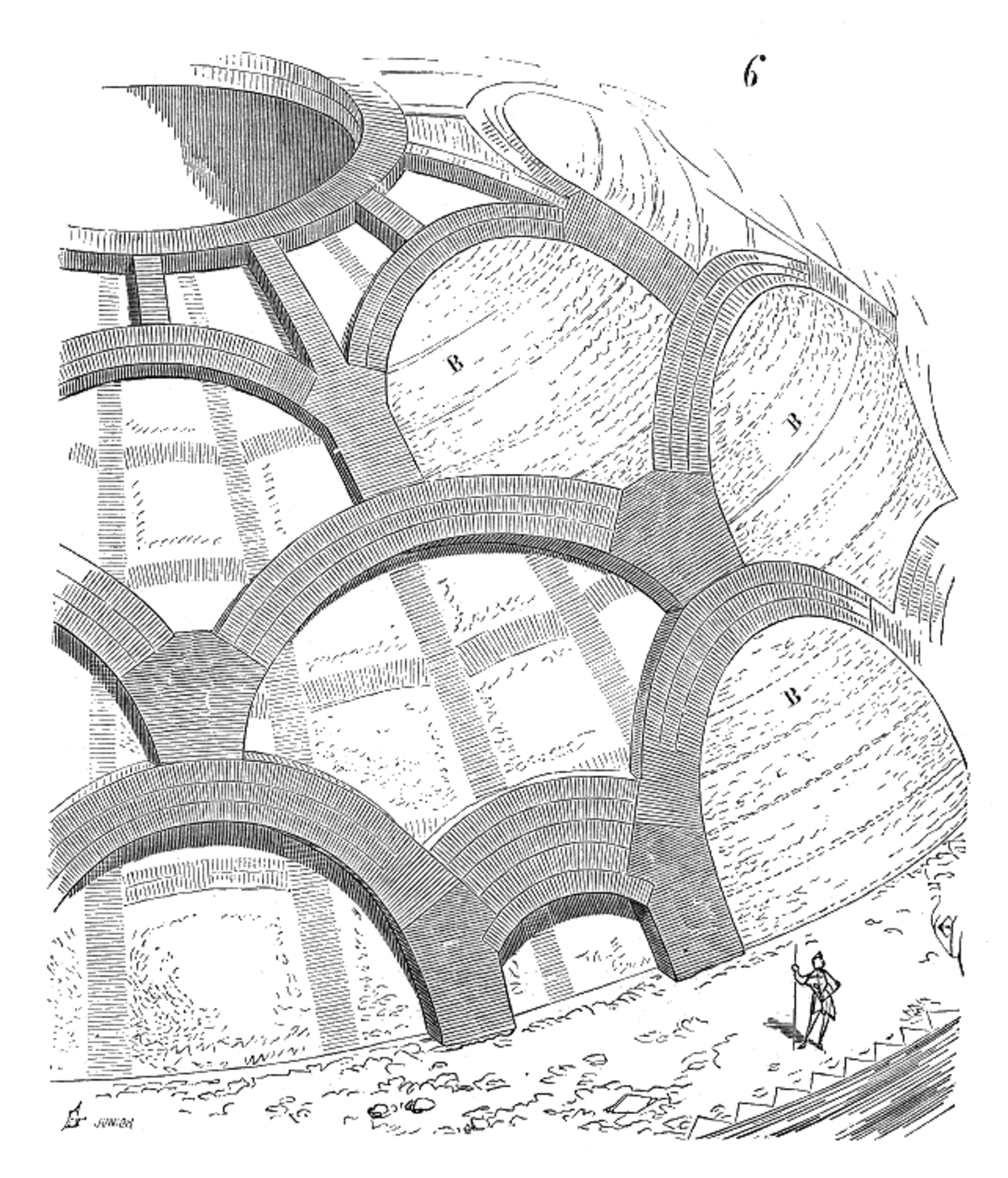

Les contraintes statiques sont multiples : la base de la coupole (4) tend à pousser le mur qui la supporte vers l’extérieur. Ce cylindre n’est pas plein, mais évidé par les sept exèdres (3) et l’entrée du temple, et aussi par une enfilade de sections vides au niveau supérieur. Le poids de la coupole est ainsi supporté par les huit piliers massifs de maçonnerie qui séparent ces intervalles. Il a donc fallu à la fois compenser les poussées centrifuges et orienter les poussées verticales sur les huit piliers.

Pour parvenir à ce résultat, les bâtisseurs romains ont mis en œuvre plusieurs solutions :

- le mur extérieur (1) dépasse de 8,40 m (5) le pied de la coupole et agit comme un contrefort ;

- la base de la coupole est surchargée d'une série de sept anneaux de béton disposés en escalier (6), visibles de l’extérieur, qui redirigent les poussées latérales centrifuges par une poussée verticale ;

- dans l’épaisseur de la coupole sont inclus de grands arcs de décharge en brique qui dirigent les poussées sur les piliers de la rotonde ; d’autres arcs de briques, inclus dans le mur de la rotonde, visibles de l’extérieur, renvoient les poussées vers les piliers ;

- la partie porteuse du mur cylindrique est renforcée par une série de petits arcs radiaux inclus entre les niveaux supérieurs du mur intérieur et du mur extérieur.

Rotonde, parement de briques, ouverture de l’espace entre murs et arcs de décharge |

Le montage de la coupole

Comment les Romains ont-ils procédé pour monter la coupole du Panthéon ? Nous ne disposons pas de sources documentaires sur ce chantier précis, ni sur d’autres, d’ailleurs . L’édification de la coupole en béton passe par la mise en place préalable d’un cintre et d'un coffrage.

Cent cinquante ans environ avant l’édification de cette coupole, Vitruve décrivait assez sommairement la technique pour disposer des planchers en forme de voûte, en construisant sur des cintres montés avec des solives et couverts de roseaux. Ici la portée imposée aux cintres est importante, (43 mètres), mais l’on sait que les basiliques romaines étaient couvertes de charpentes, avec des arbalétriers de 25 à 30 m de portée, largeur observée sur les vestiges. On peut donc admettre l’hypothèse proposée dans Gründ d’un coffrage supporté par un cintre en charpente prenant appui sur les corniches intérieures de la rotonde.

Eugène Viollet-le-Duc, qui a étudié l'architecture antique, affine ces hypothèses par la description d'une technique de construction de voûte en deux étapes, observée sur divers bâtiments romains : montage en briques et mortier d'une première couche mince de la voûte constituée de nervures en brique qui définissent les caissons intérieurs sur un cintre léger en bois, puis, après durcissement de cette couche qui forme un coffrage solide et étanche, édification du reste de la voûte avec ses arcs de décharge et son épaisseur de béton. Le procédé ainsi décrit est économique, car il ne nécessite qu'un cintrage en bois assez léger le temps de construire la première épaisseur, le cintrage porteur de la charge complète étant constitué par la première épaisseur de la voûte.

Une autre solution a été proposée par Pierre Gros : il s'agit de remplir la rotonde de sable ou de terre, coffrer par-dessus, édifier la coupole, puis vider la rotonde. Cette technique simple est, comme la précédente, à la portée des bâtisseurs romains qui ont montré avec le mausolée d'Auguste leur capacité à monter et à remplir de terre un grand bâtiment cylindrique.