Panthéon (Paris) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Architecture

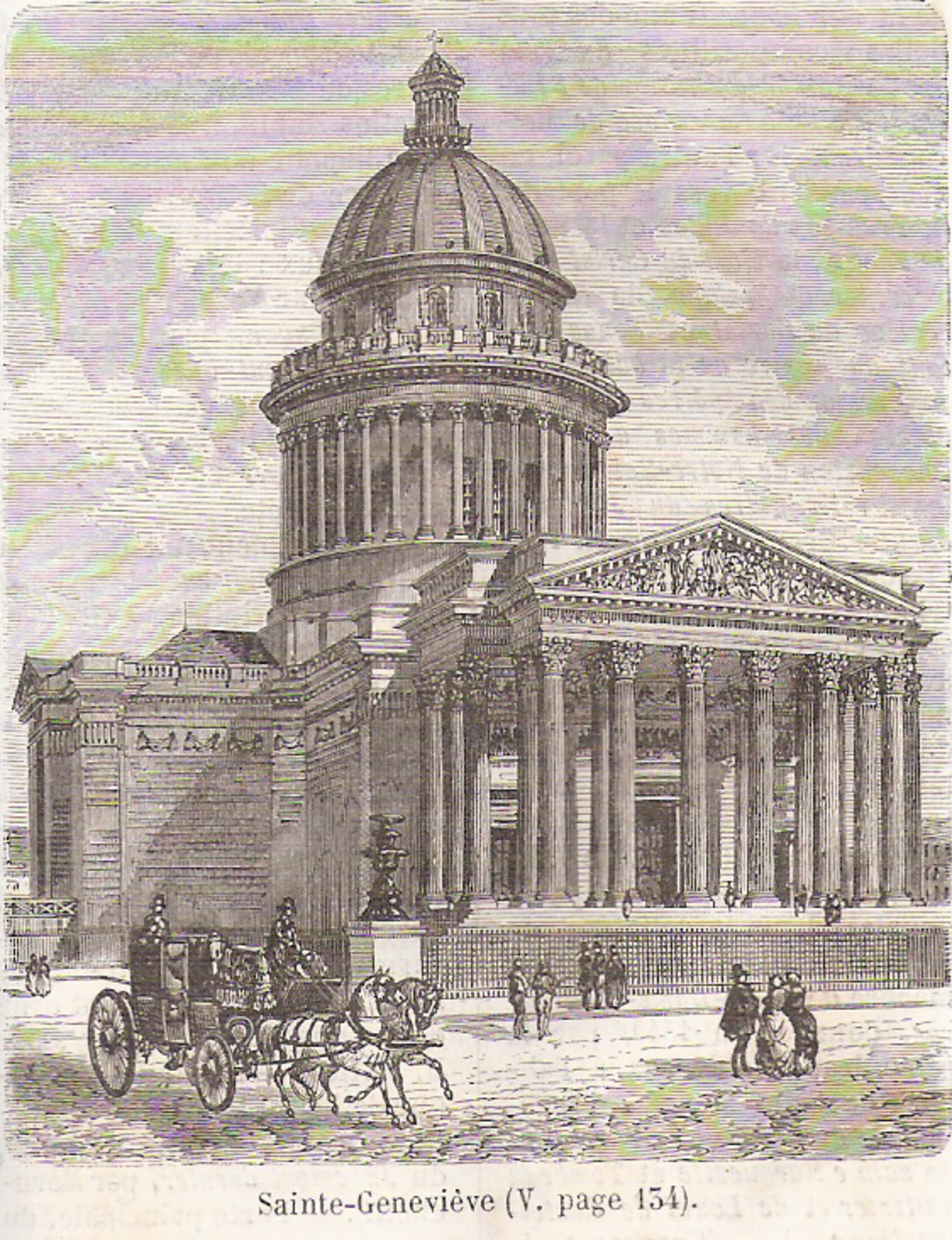

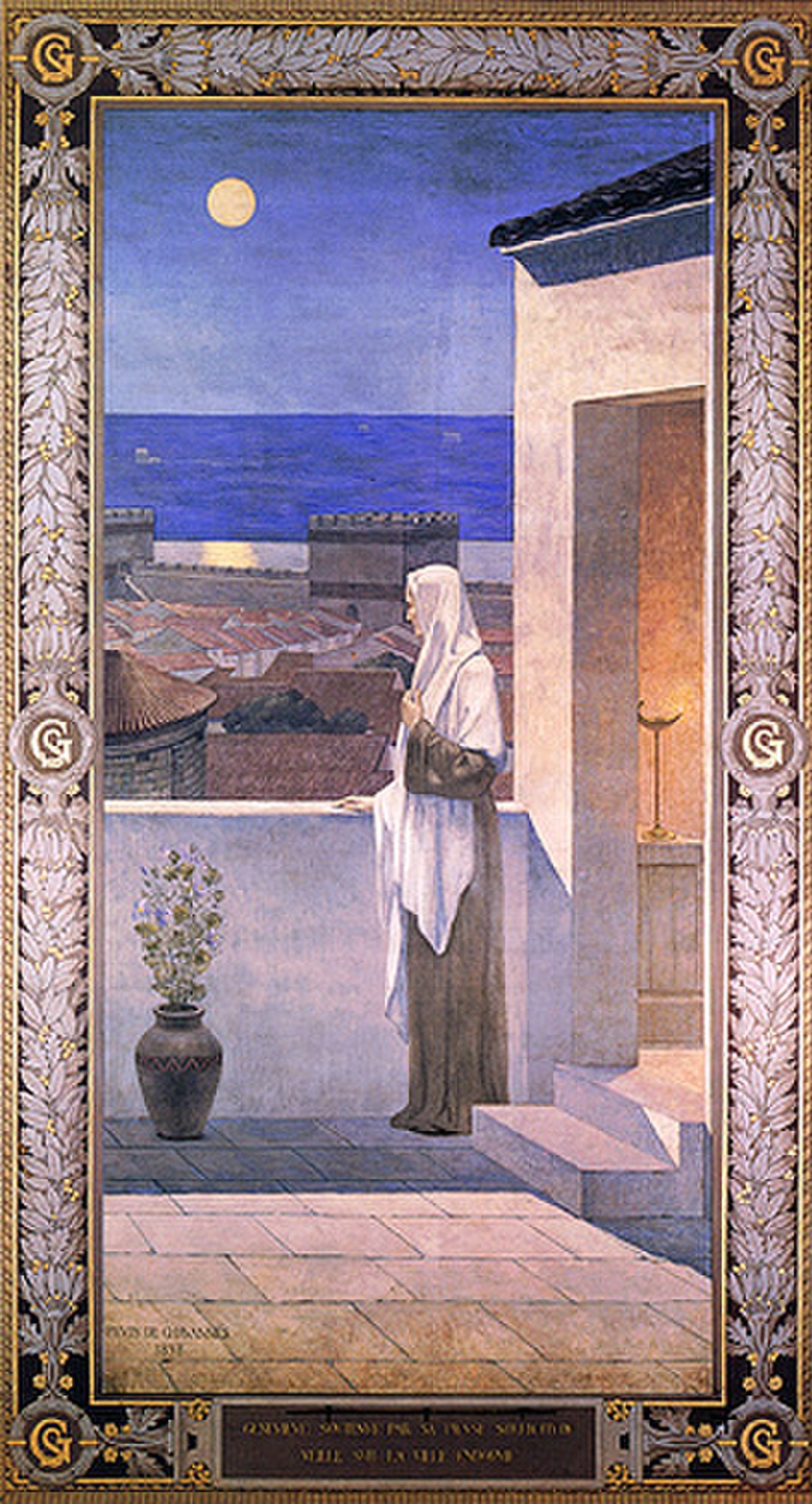

Le Panthéon est un bâtiment long de 110 m et large de 84 m. La façade principale est décorée d’un portique aux colonnes corinthiennes, surmonté d’un fronton triangulaire réalisé par David d'Angers. Ce fronton représente la République (au centre) donnant la Liberté et protégeant à sa gauche les Sciences - représentées par de nombreux grands savants (François-Xavier Bichat, Berthollet, Gaspard Monge, Laplace...), philosophes (Voltaire, Jean-Jacques Rousseau...), écrivains (Fénelon, Pierre Corneille...) et artistes (Jacques Louis David...) - et à sa droite l'Histoire - représentée par les grands personnages de l'État (Napoléon Bonaparte...) et étudiants de l'École Polytechnique. L'édifice, en forme de croix grecque, est couronné par un dôme haut de 83 mètres, coiffé d’un lanterneau. L’intérieur est décoré par des peintres académiques comme Puvis de Chavannes, Antoine-Jean Gros ou Cabanel.

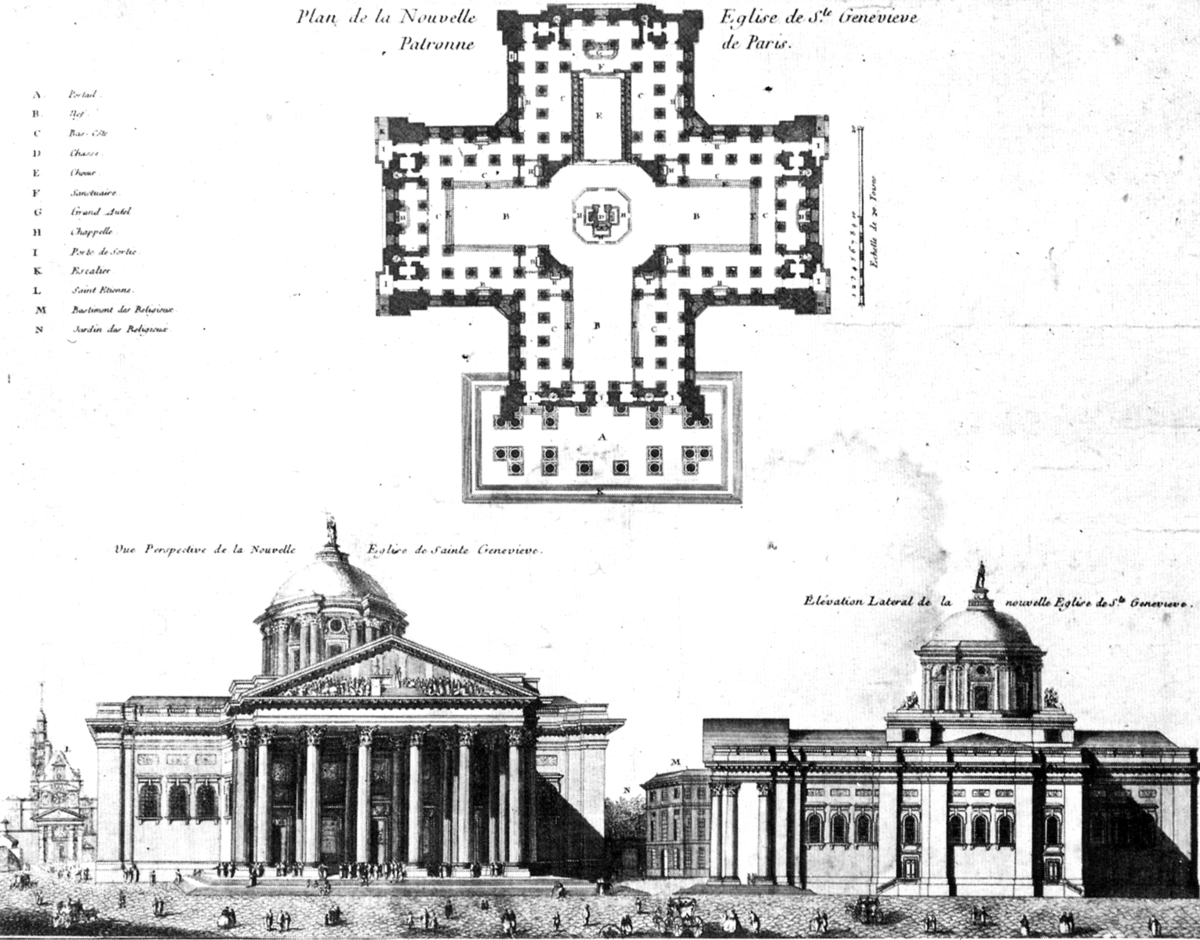

Le projet architectural de Soufflot

Le projet architectural de Jacques-Germain Soufflot est une église à dôme, en forme de croix grecque, c'est-à-dire avec quatre branches courtes, égales en longueur et en largeur. Pour le réaliser, il emprunte à différents styles architecturaux, ce qui fera écrire à Maximilien Brébion : « Le principal objet de M. Soufflot, en bâtissant son église, a été de réunir, sous une des plus belles formes, la légèreté de la construction des édifices gothiques avec la magnificence de l'architecture grecque. »

Soufflot a composé son église en puisant dans différents registres :

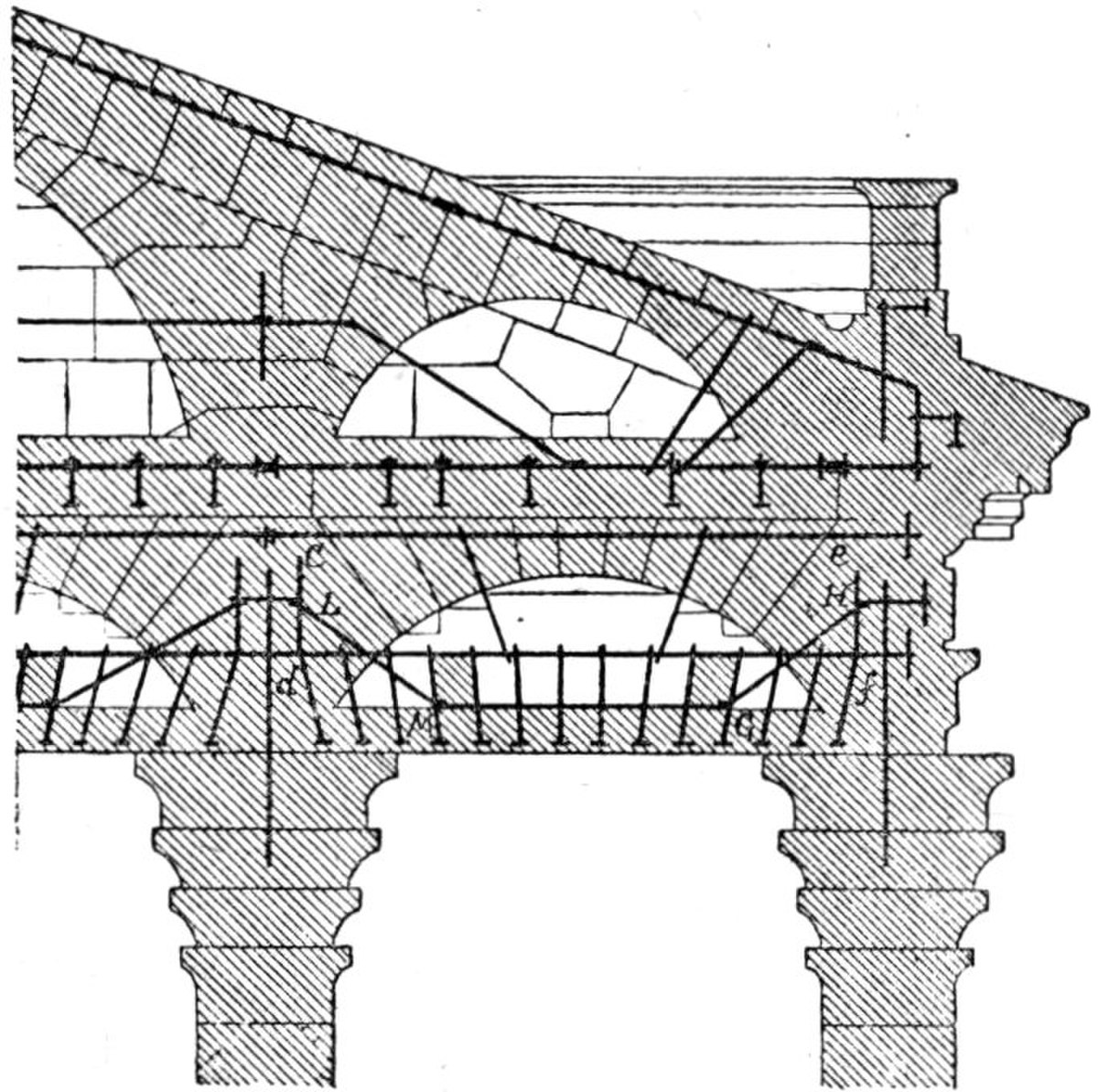

- gothique : par la structure, constituée d'une nef voûtée, contrebutée par des arcs-boutants au-dessus des bas-côtés. Soufflot connaissait l'architecture gothique pour avoir écrit un mémoire sur le sujet en 1747,

- byzantin : avec l'usage des coupoles en couvrement,

- classique : la coupole à tambour, avec son péristyle extérieur, est une référence au tempietto de Bramante,

- mais surtout grec antique : péristyle à six colonnes à entrecolonnement régulier et à fronton triangulaire (unique à l'époque), colonnes corinthiennes portant un entablement — alors que l'usage à l'époque était les piliers carrés portant des arcades (cf. l'église Saint-Sulpice).

En raison de ce mélange des références, l'église Sainte-Geneviève sera considérée par Pierre Lavedan et Louis Hautecœur comme le premier édifice éclectique. Il est cependant généralement classé comme néo-classique, d'abord pour sa période de construction, et par le vocabulaire de l'architecture classique (colonnes, entablement, fronton, etc.) utilisé dans une volonté de retour à la simplicité antique en réaction au style baroque de la période précédente (la façade ne comporte qu'un seul ordre comme les temples grecs, et non des ordres superposés comme Saint-Louis des Invalides, les colonnes du péristyle d'entrée ont un entrecolonnement régulier comme les temples antiques, alors que l'usage classique était d'écarter plus les colonnes centrales, le même ordre corinthien sert à l'intérieur et à l'extérieur, etc.)

D'un point de vue structurel, les quatre nefs servent à contrebuter les poussées latérales du dôme. Cependant, le recours à l'armature de la pierre est nécessaire, compte tenu des poussées à contenir. Le portail contient une structure métallique invisible. Il s'agit véritablement de pierre armée et non pas simplement chaînée comme il était souvent pratiqué à l'époque, la disposition des armatures étant déjà celle d'une poutre en béton armé. Cependant cette technique de construction nécessite un entretien régulier, pour éviter que l'humidité n'entre dans la maçonnerie et ne fasse rouiller le fer des armatures qui risquent à leur tour de faire éclater la pierre.

Dès 1764, ce projet audacieux est l'objet de protestations de la part du clergé catholique qui s'élève contre la construction d'une église dont le plan au sol ne serait pas celui d'une croix latine. Soufflot doit donc revoir son plan. Il allonge d'une travée le bras du chœur (branche est), ce qui permet de créer une abside flanquée de deux tours abritant des chapelles au rez-de-chaussée et des clochers en élévation. À l'opposé, il allonge également le bras de la branche ouest en la dotant, à la manière des temples grecs de l'Antiquité, d'une sorte de pronaos, c'est-à-dire d'un portique qui précède le sanctuaire.

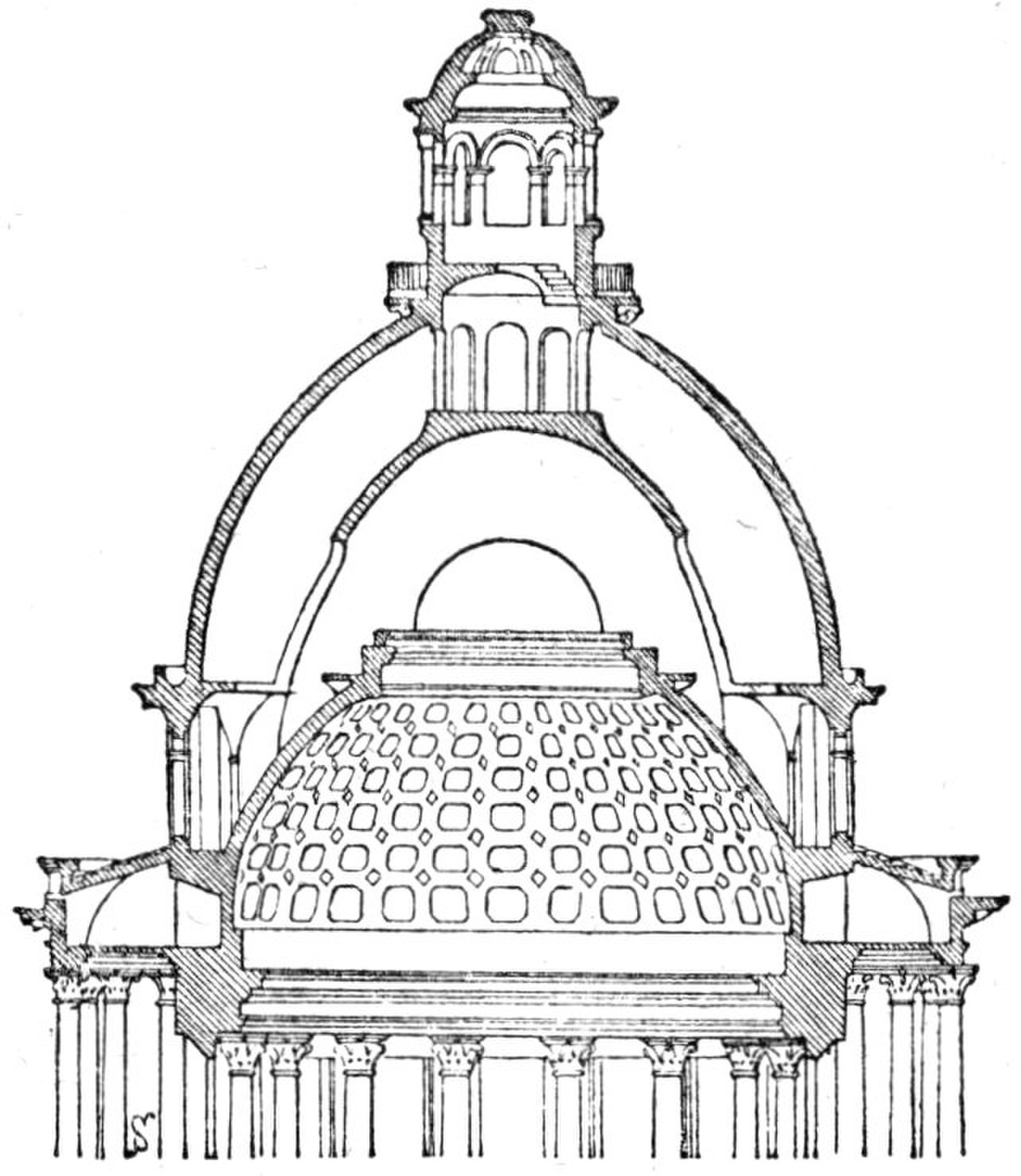

La triple coupole

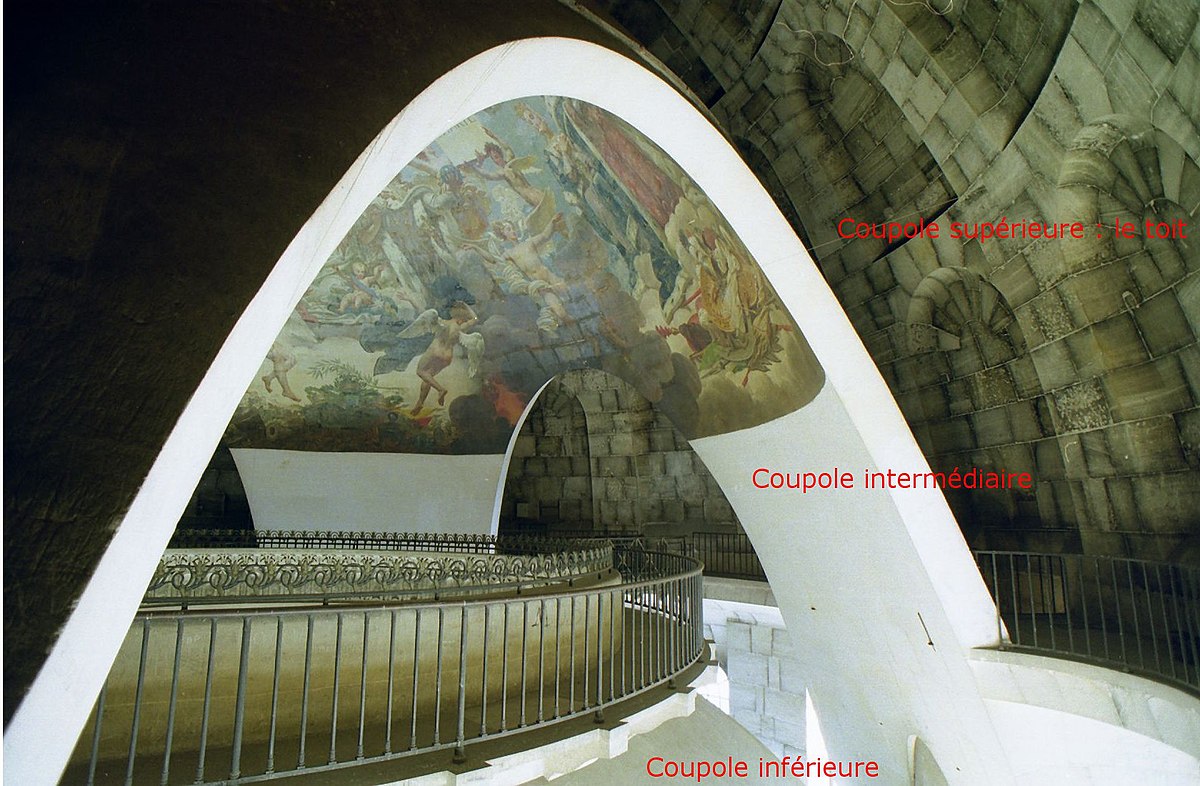

Un élément essentiel de la construction reste invisible aux yeux du visiteur. Alors que l'on pourrait penser qu'une seule coupole soutient le lanterneau et la croix à son sommet, en réalité, trois coupoles sont emboîtées les unes dans les autres :

- Le dôme extérieur est en pierre recouverte de bandes de plomb, et non pas en charpente, comme il était de tradition à l'époque (comme à Saint-Louis-des-Invalides). Sa mise en œuvre constitue d'ailleurs une véritable prouesse technique. Adhémar, dans son Traité de charpente, explique le choix d'une coupole en pierre par la stabilité nécessaire à un grand édifice d'ordinaire soumis par le vent à des oscillations.

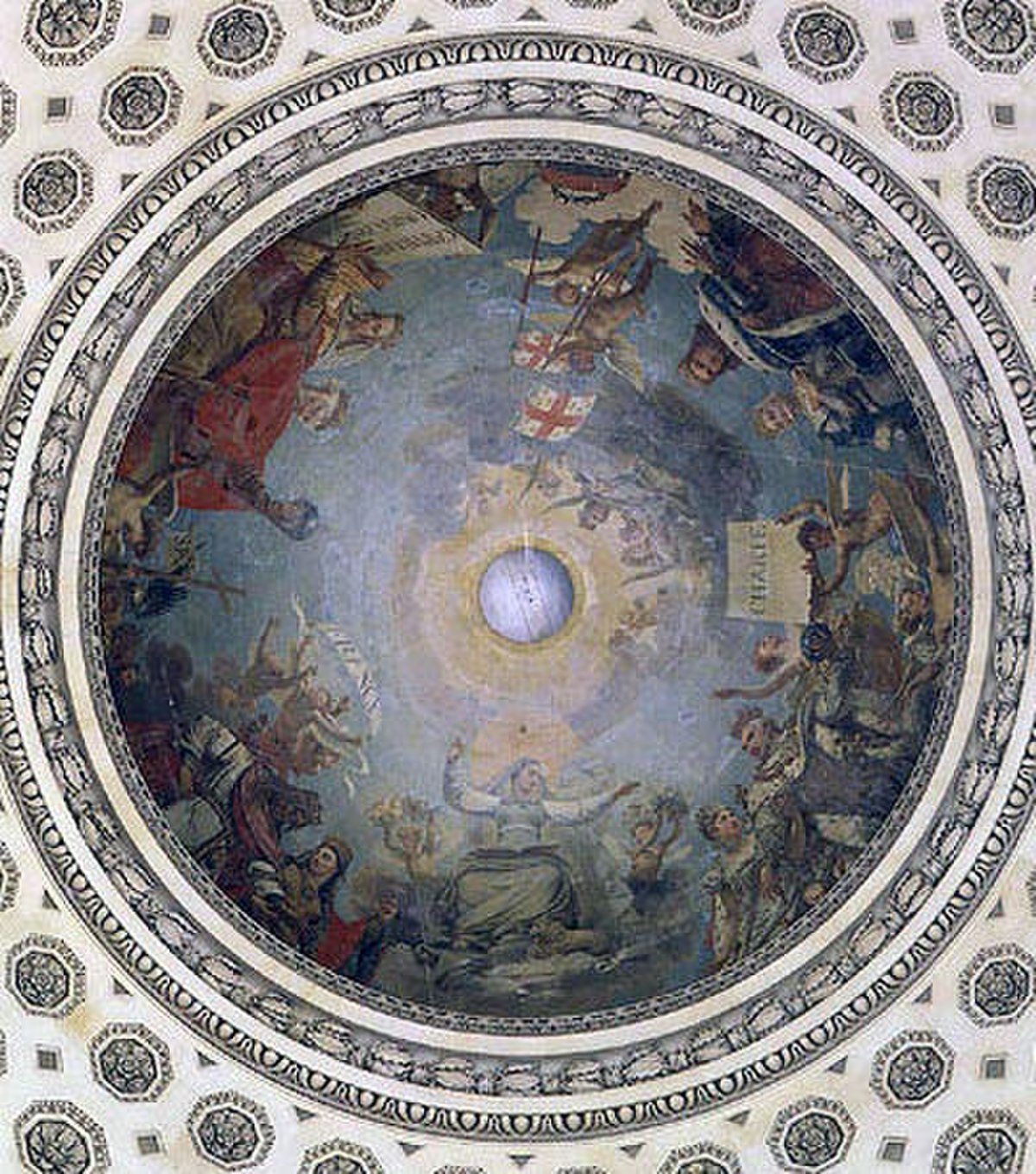

- De l'intérieur, on peut voir une coupole à caissons, ouverte au centre par un oculus (ouverture ronde). Cette coupole basse s'appuie sur la partie basse du tambour, au niveau de la colonnade extérieure, qui contrebute l'ensemble.

- Entre ces deux coupoles, extérieure et intérieure, est construite une troisième coupole technique de forme parabolique (de la forme d'un demi-œuf) qui soutient la lanterne de pierre, laquelle pèse plus de cinq tonnes. C'est sur la face intérieure de cette coupole qu'est peinte L'Apothéose de sainte Geneviève d'Antoine Gros, que l'on peut admirer à travers l'oculus de la coupole intérieure. Cette coupole intermédiaire n'est pas constituée d'un manteau de pierre continu comme le dôme extérieur : elle est ajourée par quatre arcs qui permettent de faire descendre les charges de la lanterne vers les piles. Les jours, quant à eux, laissent passer la lumière prise par les fenêtres en partie haute du tambour entre les deux coupoles inférieures pour nimber la peinture de l'apothéose.

Cette méthode de circulation de la lumière peut être comparée avec celle qu'ont adoptée les prédécesseurs de Soufflot ; par exemple, le Panthéon de Rome et son oculus central à ciel ouvert, ou la coupole des Invalides de Paris de Hardouin-Mansart. Un dispositif à trois coupoles a été utilisé à la cathédrale Saint-Paul de Londres un peu auparavant, avec cependant un dôme en charpente. Le système de construction peut être examiné sur la maquette réalisée par Rondelet : elle se trouve exposée dans la chapelle annexe-nord du bâtiment

La crypte

La crypte couvre toute la surface de l'édifice. En effet, elle est constituée de quatre galeries, chacune sous chacun des bras de la nef. Cependant, elle n'est pas véritablement enterrée comme une cave puisque des fenêtres, en haut de chaque galerie, sont ouvertes sur l'extérieur.

On pénètre dans la crypte par une salle décorée de colonnes doriques (en référence au temple de Neptune à Paestum, que Soufflot avait visité pendant son voyage en Italie). En avançant, on découvre ensuite, au centre du bâtiment, la vaste salle voûtée de forme circulaire et la petite pièce centrale, située juste au centre du dôme.

On peut s'interroger sur les dimensions de la crypte qui paraît incroyablement vaste. Les 73 hôtes actuels ne sont pas à l'étroit puisque la capacité totale d'accueil est d'environ 300 places. Une des hypothèses émises pour expliquer cela serait que Louis XV voulait en faire un mausolée pour les Bourbons.

Les étapes de la construction

Il s'agissait d'abord de trouver de l'argent pour réaliser ce projet. On majora le prix des trois loteries mensuelles, leur coût passant de 20 sols à 24, ce qui rapporta 400 000 livres.

Ensuite, il fallait trouver un terrain. On décida de le prendre sur la partie ouest du jardin de l'abbaye Sainte-Geneviève. Les travaux commencèrent en 1758. L'argent récolté ne permit de réaliser que les fondations, car le terrain était miné par les galeries qu'avaient forées, seize siècles plus tôt, les potiers gallo-romains pour extraire l'argile. On dénombra au moins sept puits de 25 mètres de profondeur, et une centaine d'autres, moins profonds.

Enfin le 6 septembre 1764 Louis XV vint poser la première pierre. On avait édifié pour l'occasion une reproduction du futur édifice, un trompe-l'œil grandeur nature, de toile et de charpente, représentant le futur portail de l'église.

La construction avança malgré tout avec régularité : en 1769, les murs étaient élevés et en 1776, les voûtes terminées et décintrées.

Mais le projet fut très contesté. Bien que cette idée fît école, il fut attaqué par de nombreux détracteurs. L'audace du projet, mais aussi, il est vrai, des tassements dans les maçonneries dus à une mauvaise exécution, alimentèrent libelles et mémoires explicatifs. La polémique fut très vive et c'est désespéré que Soufflot mourut le 29 août 1780 avant que le projet ne fût terminé. Les critiques principales tendaient à établir que les quatre groupes de trois colonnes destinées à soutenir les trois coupoles, imaginées par l'architecte, manquaient de solidité et que l'édifice allait s'écrouler.

La plupart des pierres viennent des carrières du Bassin parisien. Les parties inférieures, jusqu’à neuf pieds de hauteur, viennent des carrières d'Arcueil et sont constituées de banc franc réputé comme le cliquart pour sa finesse et la dureté de son grain. De la carrière de Conflans-Sainte-Honorine, au confluent de la Seine et de l'Oise, on a extrait deux beaux blocs dit de banc royal qui ont été employés pour les angles du fronton. Du banc supérieur au banc royal, on trouve des pierres d'une dureté et d'une finesse un peu inférieure, dont on a extrait les blocs qui ont servi aux chapiteaux des colonnes corinthiennes.

Parmi les ouvriers qui ont participé à ce chantier, beaucoup venaient de la Creuse. Les maçons de la Creuse, qui ont participé à tous les grands chantiers de la capitale, évoquent le Panthéon dans une chanson :

...

Voyez le Panthéon,

Voyez les Tuileries,

Le Louvre et l'Odéon,

Notre-Dame jolie,

De tous ces monuments,

La France est orgueilleuse,

Elle en doit l'agrément,

Aux maçons de la Creuse"

...

L'achèvement de l'édifice par Rondelet et Brébion : 1780-1790

La suite des travaux fut confiée à deux collaborateurs de Soufflot, les architectes Rondelet et Brébion aidés d'un parent de Soufflot, Soufflot dit le Romain.

Pour la structure, leur principal apport fut de substituer de massifs piliers aux colonnes imaginées par Soufflot pour soutenir le dôme.

Ils assurèrent également le suivi du chantier. On trouvera sur le site italien Vita e opere' de nombreuses gravures sur la construction de l'église Sainte-Geneviève, plans de coupe du bâtiment, croquis de machines de chantier pour tester la solidité de la pierre et pour le renforcement de la pierre par des armatures de métal.

Le sculpteur Guillaume II Coustou réalisa le fronton.

Les modifications d'Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy pour en faire un temple républicain

Le 4 avril 1791, l'Assemblée constituante transforme l'église Sainte-Geneviève en « Panthéon des grands hommes ». Elle charge Quatremère de Quincy d'adapter les lieux à cette nouvelle fonction.

Les choix de l'architecte vont modifier l'idée initiale de Soufflot : il change l'apparence extérieure en supprimant le lanterneau et les clochers, devenus inutiles. Intérieurement, il obture 38 des 42 fenêtres, modifiant ainsi profondément la circulation de la lumière à l'intérieur du bâtiment. Alors que le projet initial était de faire entrer le plus de lumière possible, l'obturation des ouvertures plonge maintenant la base du lieu dans une semi-pénombre. Elle accentue la lumière zénithale issue de l'oculus de la coupole à caissons, comme c'est le cas pour l'austère Panthéon de Rome.

La suppression de ces fenêtres perturbe la ventilation du bâtiment ; elle accroît en particulier le taux d'humidité et se trouve à l'origine, au XXe siècle, de fissures et d'érosion des structures métalliques.

Au milieu du bouillonnement des idées de la Révolution française, concernant le Panthéon, il faut retenir l'idée de Charles De Wailly, finalement non réalisée, qui aurait consisté à modifier l'édifice pour le mettre au goût de l'époque et lui donner le caractère de solidité qui semblait lui manquer.

La période napoléonienne

Durant cette période, la polémique sur la solidité de l'édifice continue au point qu'un étayage intérieur est mis en place. Napoléon s'intéresse de près aux remèdes possibles pour le solidifier en proposant de mettre des piliers en fonte pour soutenir le dôme. Il attribue une somme de 600 000 francs à la réfection du bâtiment et, sur les conseils de son architecte, M. Fontaine, il charge Rondelet de cette mise en application.

Finalement la seule réalisation sera, à l'arrière de l'édifice, la construction d'un escalier monumental pour descendre dans la crypte.

Les éléments de décors

Passées ces étapes de construction, le bâtiment ne subira plus de modification de structure.

Au gré de l'histoire des XIXe et XXe siècles, du Premier Empire au début de la Quatrième République, chaque pouvoir en place utilisera la destination de cet édifice comme l'affirmation de sa conception de l'État, et en particulier de son rapport avec le pouvoir religieux.

L'étude et l'observation des différents éléments des décors intérieurs et extérieurs — tour à tour chrétiens, patriotiques, républicains, francs-maçons, philosophiques — rendent compte des âpres débats politiques de chaque période.

Ceux qui ont été retenus puis retirés, ceux qui ont été modifiés, ceux qui ont survécu, tout comme les projets refusés, l'ensemble de ces choix constitue une illustration de l'art officiel du moment.

La Révolution française

Les symboles religieux sont enlevés et le fronton est modifié pour accueillir un motif révolutionnaire. Des fragments du fronton primitif sont encore visibles dans le bras-sud de la crypte, en particulier un profil de Louis XVI.

Le nouveau motif, du sculpteur Jean Guillaume Moitte qui en achève l'exécution en 1793, représente la Patrie couronnant la Vertu, tandis que la Liberté saisit par leur crinière deux lions attachés à un char qui écrase le Despotisme, et qu'un génie terrasse la Superstition.

L'inscription « Aux grands hommes la Patrie reconnaissante » y est apposée.

Au-dessus des portes latérales sont posés deux bas-reliefs : à gauche, « L'Instruction publique », œuvre de Lesueur ; à droite, « Le Dévouement patriotique », œuvre de Chaudet.

Lors de la bataille du 13 prairial an II, le vaisseau Le Vengeur, faisant partie de l'escadre de Brest, sombre en livrant bataille contre une escadre britannique qui voulait empêcher le passage de 160 navires en provenance d'Amérique, chargés de blé, pour assurer le ravitaillement des Français. La légende raconte que pendant le naufrage du bateau les marins criaient « Vive la Nation ! Vive la République ». La Convention décrète alors qu’une maquette du bateau serait suspendue à la voûte du Panthéon et que les noms des membres de l’équipage seraient gravés sur les colonnes du monument. Le 9 thermidor empêcha cette réalisation.

Plus tard, une statue commémorant l'événement sera placée le long d'un des piliers (date inconnue).

Saint-Just propose que les noms des victoires soient inscrits sur ses murs et que des livres y soient déposés, portant le nom de tous ceux qui ont concouru à la Révolution ou qui en seront morts ou en auront souffert.

La période napoléonienne

Napoléon rend à l'édifice sa fonction d'église mais il installe dans la crypte des dignitaires de l'Empire.

En 1801, Somer y fait transporter l'orgue des Bénédictins britanniques.

Dès 1806, l'architecte Rondelet est chargé de consolider les piliers du dôme et en 1811 on commande à Antoine-Jean Gros une peinture représentant l'apothéose de sainte Geneviève. Dans cette peinture, l'Empereur occupait naturellement une place importante, tenant à la main le Code civil français. Les changements politiques de 1815 nécessitèrent des transformations dans les personnages représentés.

Sur les pendentifs, Carvallo peint, d'après des dessins de Gérard, des allégories relatives au premier Empire : la Gloire, la Mort, la Patrie, la Justice.

Un escalier monumental est construit pour descendre dans la crypte.

Les première et seconde Restaurations 1814-1830

Louis XVIII décide de rendre le bâtiment à sa destination première : le 3 janvier 1822, jour de la fête de la patronne de Paris, l'église est inaugurée. Le fronton est modifié en conséquence. Il représente maintenant une croix de pierre au milieu de rayons fulgurants ; la formule « Aux grands hommes la patrie reconnaissante » est remplacée par l'inscription « D.O.M. sub invocat. S. Genovefae. Lud. XV dicavit. Lud. XVIII restituit »

On aménage la chapelle, située sous l'ancien clocher nord, avec un décor de pilastres orange et une coupole en pierre, coupole à caissons ornés de roses finement sculptées.

La peinture d'Antoine Gros, remaniée, est visitée par le roi Charles X en 1824. Elle sera achevée à cette date ou en 1827 selon les auteurs.

La monarchie de Juillet 1830-1848

Louis-Philippe transforme à nouveau l'édifice en panthéon.

En 1837 on commande à Nanteuil trois bas-reliefs au centre du péristyle, pour remplacer ceux de l'époque révolutionnaire. Ainsi se trouve désormais au-dessus de la porte centrale L'Apothéose du héros mort pour la patrie, encadrée par Les Sciences et les Arts et La Magistrature.

Entre 1831 et 1837, David d'Angers réalise une sculpture pour le fronton La Patrie couronnant les hommes célèbres. Le plâtre de ce bas-relief est visible à la galerie David d'Angers à Angers. Il sera secondé dans ce travail par Hippolyte Maindron.

Le motif représente au centre La Patrie distribuant des couronnes aux grands hommes, entre la Liberté à droite qui donne les couronnes et l'Histoire à gauche qui inscrit sur ses tables les noms.

En 1837, le gouvernement tente de faire supprimer l’effigie de La Fayette, ce que David d'Angers refuse avec obstination, appuyé en cela par la presse libérale. Aussi le fronton est-il dévoilé sans cérémonie officielle.

L'inscription : « Aux grands hommes la Patrie reconnaissante » est remise en place.

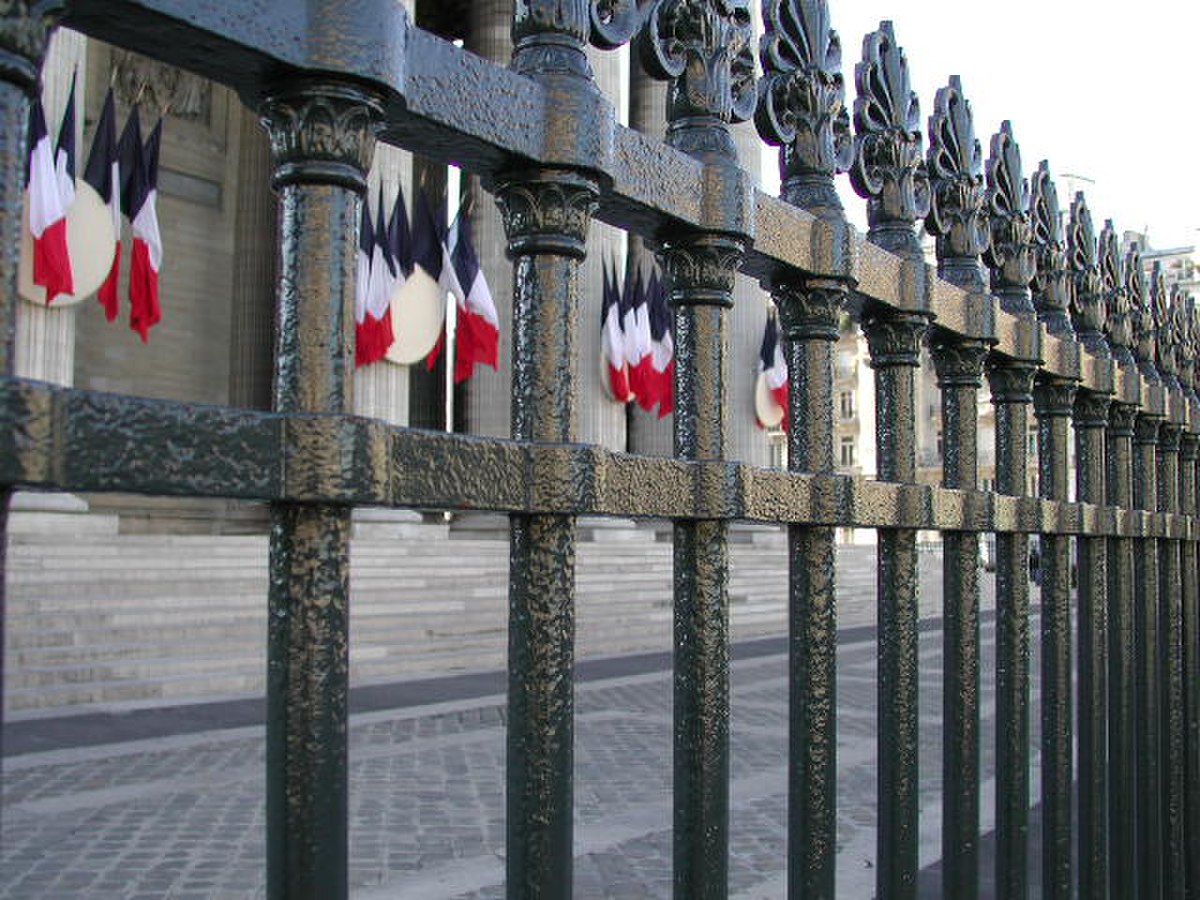

Enfin on décide d'entourer le monument d'une grille à palmettes. Son dessin, ainsi que celui des deux candélabres en bronze, sont dus à Louis-Pierre Baltard architecte et graveur. La réalisation en est confiée à l'architecte Destouches.

Baltard rétablit également le lanterneau du dôme, supprimé à la Révolution.

La Seconde République 1848-1851

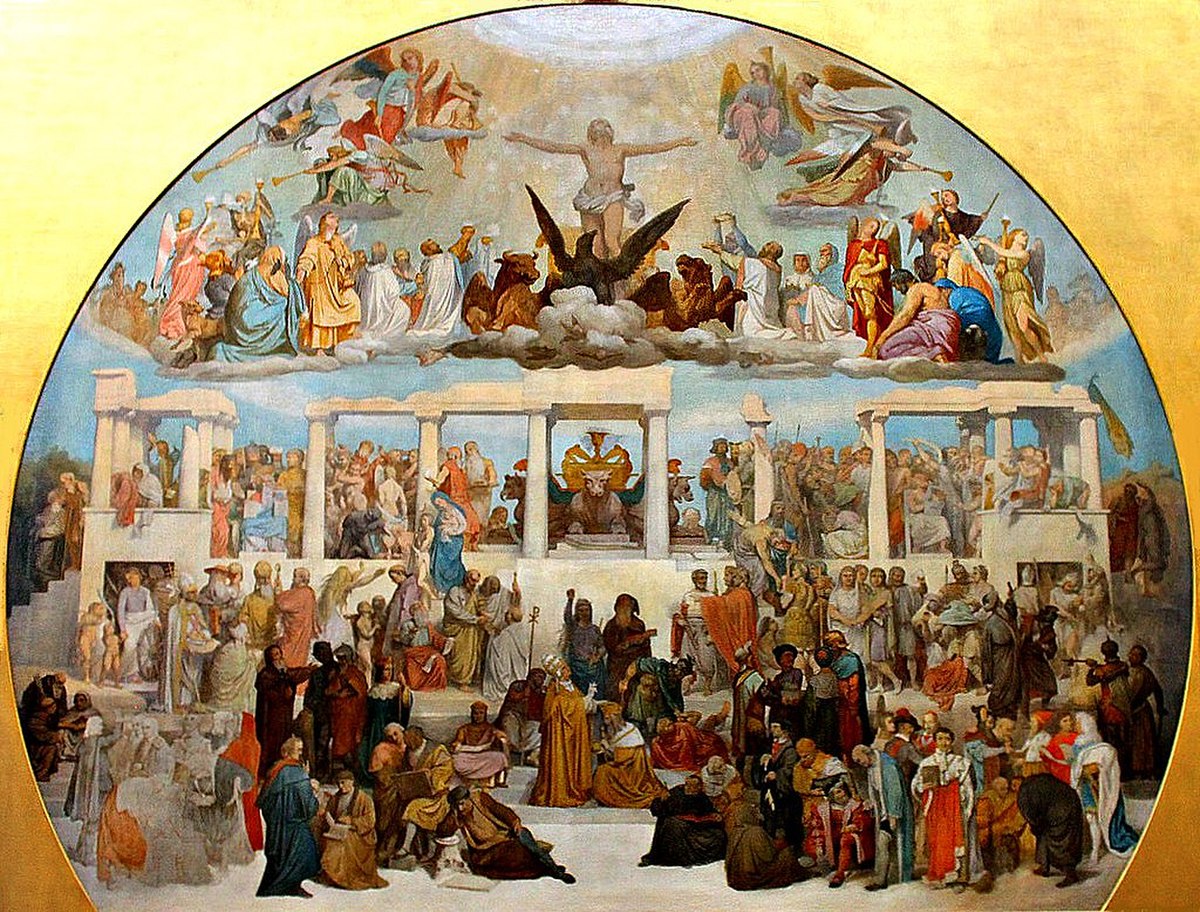

En 1848, Ledru-Rollin et le gouvernement provisoire passent commande au peintre Paul Chenavard de la décoration intérieure. Il mène pendant trois ans des recherches passionnées. Il imagine de réaliser une histoire de l'humanité et de son évolution morale, interprétée comme une suite de transformations devant aboutir à une fin générale et providentielle. La partie gauche représenterait l'ère païenne ; le chœur, avec une Prédication de l'Évangile, figurerait la fin des temps antiques et le début des temps nouveaux. À droite, des fresques illustreraient les temps modernes. Enfin sur le pavage serait placée, au centre, une gigantesque synthèse de la « Philosophie de l'histoire », nouvelle École d'Athènes du XIXe siècle, entourée par l'« Enfer », le « Purgatoire », la « Résurrection » et le « Paradis ».

Ce projet est arrêté par le décret de 1851 (voir la section Second Empire).

C'est durant l'année 1851 que l'attraction créée par les oscillations d'un pendule de 67 mètres de long accroché à la nef par Léon Foucault intrigue un grand nombre de visiteurs.

Le Second Empire 1851-1871

Le 6 décembre 1851, le futur Napoléon III retransforme le Panthéon en basilique nationale, dédiée à sainte Geneviève. L'inauguration a lieu le 3 janvier 1852.

On entoure de planches les tombeaux de Rousseau et de Voltaire pour qu'ils ne soient plus visibles.

La commande passée au peintre Paul Chenavard est arrêtée. Son projet, présenté en 1855, avait à nouveau suscité la polémique. Le prince-président, qui a rendu l'édifice au culte catholique, ne pouvait pas trouver, dans ce syncrétisme encyclopédique, une affirmation suffisamment forte du rôle de l'Église dans la constitution de l'État français.

(Les cartons préparatoires de Chenavard sont actuellement au Musée des Beaux-Arts de Lyon.)

Le mobilier religieux est alors remis en place et on enlève l'inscription « Aux grands hommes la Patrie reconnaissante ».

L'église devient le siège d'un chapitre de chanoines les «Chapelains de Sainte-Geneviève». La nécessité de grandes orgues se fait sentir. En novembre 1852, le génial facteur d'orgues Aristide Cavaillé-Coll propose le projet d'un nouvel orgue en l’église Sainte-Geneviève. Le 17 décembre suivant, le ministre de l'intérieur signe le marché, d'un montant de 20.000 francs. En 1853, Cavaillé-Coll réalise et installe le nouvel instrument, un huit pieds de deux claviers-pédalier et de 21 jeux, qui participe ainsi au service de la liturgie. Clément Loret en est le titulaire.

L'État commande à Hippolyte Maindron deux groupes de statues à placer sous le péristyle d'entrée : Attila et sainte Geneviève (1857) et La conversion de Clovis par saint Rémi (1865). Ces deux grands ensembles ont été renvoyés aux réserves des musées lors de la dernière restauration du monument, et ne se trouvent donc plus sur place aujourd'hui. Ces œuvres restent néanmoins visibles au Musée des Beaux-Arts d'Angers.

Les deux portes latérales sont posées : en bronze, dessinées par Constant-Dufeux, elles rappellent à la fois le chiffre de sainte Geneviève et l'inscription de la façade : Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante. Elles portent le millésime MDCCCL (1850).

- La Commune de Paris 1871

François Jourde, communard, annonce à la foule que le Panthéon sera retiré au culte religieux pour être affecté au culte des grands hommes. Le 31 mars 1871, on hisse un drapeau rouge au sommet de l'édifice.

Le 2 avril 1871 les petites branches de la croix qui surmonte l'édifice sont sciées et un drapeau rouge est planté au sommet.

La Troisième République

L'architecte Louis-Victor Louvet procède à des restaurations et, en juillet 1873, il replace la croix au sommet du dôme.

Cependant à l'occasion de l'enterrement de Victor Hugo en 1885, on décide de transformer de nouveau l'église Sainte-Geneviève en panthéon.

On enlève le mobilier religieux et on remet l'inscription « Aux grands hommes la Patrie reconnaissante ». L'orgue se fait entendre une dernière fois dans ce lieu, car en 1891, par entente entre les départements de la guerre et des travaux publics, l’orgue est affecté à l’église de l’hôpital militaire du Val-de-Grâce où il est transféré la même année par le facteur Merklin.

Une commande est passée par le marquis de Chennevières, en 1874, pour la réalisation d'un grand cycle de peinture sur l'histoire de France. Ces huiles sur toile marouflée sont accrochées devant les fenêtres obturées par Quatremère de Quincy, rendant ainsi quasi-définitivement impossible le retour au projet initial de Soufflot.

On peut remarquer :

- La suite décorative consacrée à sainte Geneviève, par Pierre Puvis de Chavannes

- La prédication de saint Denis, par Pierre-Victor Galland

- Le martyre de saint Denis, par Léon Bonnat

- Sainte Geneviève rend le calme aux Parisiens à l'approche d'Attila, par Jules-Élie Delaunay

- La vie de saint Louis, par Alexandre Cabanel

- L'histoire de Jeanne d'Arc, par Jules Eugène Lenepveu

- La mort de sainte Geneviève, par Jean-Paul Laurens

- Le vœu de Clovis à la bataille de Tolbiac, Le baptême de Clovis, par Paul-Joseph Blanc

- L'idée de la Patrie, L'Abondance, La Chaumière, La Peste, par Jules-Ferdinand Humbert

- Charlemagne couronné empereur protégeant les Arts, par Henri-Léopold Lévy

De 1875 à 1884, Ernest Hébert réalise la mosaïque de l'abside, représentant Le Christ enseignant à l'ange gardien de la France les destinées de la patrie (ANGELVM GALLIÆ CVSTODEM CHRISTVS PATRIÆ FATA DOCET). À sa droite l'ange, debout, portant une épée puis, à genoux, la Ville de Paris portant le Scilicet ; à sa gauche, sainte Geneviève debout et, à genoux, Jeanne d'Arc tenant un drapeau. Cette représentation illustre les débats qui pouvaient agiter les débuts de la Troisième république entre laïcs et catholiques : sur les cinq personnages représentés, quatre ont une auréole, dont celui représentant la Ville de Paris ; Jeanne d'Arc en revanche n'en porte pas. Elle ne sera canonisée par l'église catholique qu'en 1920.

Une statue de Mirabeau est commandée à Jean-Antoine Injalbert. Dans le même temps, on commande à Auguste Rodin un monument à la gloire de Victor Hugo. Le projet avait été conçu par Édouard Lockroy, en hommage aux grands hommes de l'histoire de France. Il devait comporter cent sculptures qui auraient été placées dans le transept nord. L'idée était de reconstituer la fierté nationale mise à mal par la défaite récente de 1870 face aux Prussiens. Or le comité chargé de juger les œuvres conclut que les propositions de Rodin ne s’harmonisent pas avec la statue de Mirabeau.

Le modèle en plâtre de la statue de Lazare Hoche modelée en 1900 pour le monument érigé à Quiberon par Jules Dalou lui fait pendant.

De 1902 à 1905, Édouard Detaille peint le triptyque Vers la gloire, qualifié d'hymne pictural à la République.

En 1906 une copie du Penseur de Auguste Rodin est placée devant le Panthéon. Elle a été retirée par la suite.

En 1913, on place un autel républicain dans l'espace initialement prévu par Soufflot pour l'autel religieux dans la destination première de l'édifice. C'est François-Léon Sicard qui réalise cet ensemble, à la gloire de La Convention nationale en 1920.

Après la Première Guerre mondiale, en 1927, est apposée une plaque portant le nom des écrivains morts pour la France au cours de la période 1914-1918.

Deux monuments sont installées dans le transept. Face à celui de Paul Landowski au nord dédié « À la mémoire des artistes dont le nom s'est perdu » (1913) se trouve celui de Henri Bouchard en hommage « Aux héros inconnus, aux martyrs ignorés morts pour la France » (1924).

Le Panthéon de Paris est classé monument historique en 1920.

La Quatrième République

Après la Seconde Guerre mondiale est apposée une plaque portant le nom des écrivains morts pour la France pendant la période 1939-1945.

De part et d'autre du Panthéon sont érigées en 1952 les nouvelles statues en pierre de Pierre Corneille et de Jean-Jacques Rousseau, en remplacement de deux statues envoyées à la fonte par l'occupant allemand pour récupération des métaux non ferreux pour l'industrie de l'armement en 1942.

La première statue de Rousseau avait été inaugurée en février 1889, en ouverture des célébrations du premier centenaire de la Révolution française.

La Cinquième République

Cette période semble marquer une certaine stabilité ; aucun élément architectural n'a plus été modifié, retiré ou ajouté depuis 1958.

Pourtant un élément de décoration symbolique est venu occuper le centre de la nef, jusqu’à ce jour restée vide et sans affectation : la reconstitution, en 1995, de l'expérience du pendule de Foucault. Depuis cette date, la boule de laiton partage l'univers en deux alors que tourne autour d'elle la déesse égyptienne Bastet, statue installée en 1996 pour la cérémonie du transfert des cendres d'André Malraux.

L'époque contemporaine manifeste un souci évident de préservation et de conservation du monument, d'autant plus nécessaire que l'obturation des ouvertures imaginées par Soufflot modifie la ventilation du bâtiment et augmente le taux d'humidité, provoquant ainsi l'effritement des pierres et la corrosion de la structure métallique.

En 1984, l'architecte en chef des monuments historiques, Hervé Baptiste, est chargé de la restauration du bâtiment.

Le projet de loi de finances pour 2006 prévoit la poursuite de la rénovation de l'édifice.

Un autre événement rend urgente la restauration : lors de la tempête du dimanche 26 décembre 1999, la toiture du dôme subit des dégâts importants. La couverture est fortement endommagée ; des plaques de plomb se sont envolées, provoquant des dégâts aux alentours. Le ministère de la culture, à l'époque, évalue les travaux à 5 millions de francs (MF) pour l'urgence, et à 40 MF pour la restauration définitive du dôme.

En 2007, plusieurs projets mineurs de rénovation et d'aménagement de visite sont en cours de réalisations :

- La mise en scène de la crypte des Grands Hommes : Une nouvelle scénographie (mise en lumière, ambiance sonore, textes) donnera une plus grande lisibilité au lieu et aux tombeaux importants, notamment ceux de Rousseau, Voltaire, Hugo, Malraux...

- La réalisation d'une maquette tactile qui servira de support pédagogique pour les ateliers pour enfants et les visites tactiles pour personnes déficientes visuelles,

- La restauration de la maquette du XVIIIe siècle, classée « Monument historique au titre objet » en 1975.

- les bas-reliefs des droits de l'homme par Guillaume Boichot, au-dessus de la porte du Panthéon.

De 2005 à 2006, les membres d'une organisation, nommée Untergunther, qui occupent clandestinement le Panthéon depuis plusieurs années, restaurent secrètement à leur frais, l'horloge Wagner, qui date de 1850, et qui ne fonctionne plus depuis 1965. Cette action leur vaudra d'être traduit en justice par le Centre des monuments nationaux ; ils seront finalement relaxés.