Panthéon (Paris) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le Temple républicain, lieu de mémoire collective

L'hommage de la Nation

Qui décide d'une inhumation ?

Commençant avec la Révolution française dans un bâtiment neuf et encore non consacré comme église, la « panthéonisation » est une tradition reprise des Égyptiens et qu'ont suivie ensuite les Grecs puis les Romains. Le choix de donner à un personnage l'hommage ultime de « grand homme » de la nation française, ainsi que la mise en scène de la cérémonie, varient suivant les périodes de l'histoire de France.

En 1791, au moment de la création du concept de Panthéon français, c'est l'Assemblée constituante qui décide. La Convention en 1794 prendra le relais pour le choix de l'inhumation de Jean-Jacques Rousseau, mais aussi pour retirer Mirabeau en 1794 et plus tard Marat.

Pendant le Premier Empire, c'est bien sûr Napoléon Ier qui s'attribuera ce privilège.

Sous la Troisième République, ce sont les députés qui proposent et décident. Certains transferts, comme celui d’Émile Zola en 1908, déclenchent de violentes polémiques.

À l'heure actuelle, ce choix revient au président de la République. La famille peut s'opposer à cet honneur comme ce fut le cas pour Charles Péguy ou Albert Camus en 2009. Il s'agit plus d'un état de fait que d'un véritable droit, aucun texte officiel ne régissant ni les critères ni la forme de la cérémonie. On peut toutefois noter que plusieurs présidents de la cinquième république (Charles de Gaulle, François Mitterrand, Jacques Chirac) ont voulu ponctuer leur époque par des panthéonisations, symboliques de leur propre vision de l'Histoire de la France.

Les grands hommes inhumés au Panthéon

En 2007, on recense 75 personnalités dont le gouvernement au pouvoir a décidé la « panthéonisation ».

Quelques uns d'entre eux, après avoir été admis en ont ensuite été retirés. Il s'agit de :

- Mirabeau

- Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau

- Auguste Marie Henri Picot de Dampierre

- Jean-Paul Marat.

Pour Descartes, Bara ou Viala, si la décision a été prise, le transfert n'a pas été exécuté.

De plus, le corps du général Beaurepaire n'ayant pas été retrouvé, la cérémonie n'a pas eu lieu.

Aujourd'hui la France honore donc 71 personnalités par des tombes ou urnes funéraires, situées dans la partie inférieure du monument dont une seule femme, Marie Curie. Quatre personnalités sont italiennes (le dernier doge de Gênes Girolamo-Luigi Durazzo, les cardinaux Giovanni Battista Caprara, Ippolito-Antonio Vincenti-Mareri et Charles Erskine de Kellie), l'une néerlandaise (l'amiral Jean-Guillaume de Winter) et l'une suisse (le banquier Jean-Frédéric Perregaux), les six s'étant ralliées à Napoléon Ier.

Il faut ajouter trois tombes placées ici pour des raisons particulières :

- l’architecte Soufflot, inhumé là en 1829 en tant que concepteur du bâtiment,

- Marc Schoelcher, le père de Victor, qui repose avec son fils pour respecter leur volonté commune,

- Sophie Berthelot, la femme du chimiste, pour la même raison. Du reste, accablé de douleur, Marcellin Berthelot est mort une heure après son épouse.

Date d'inhumation :

| Période historique | Nombre d'entrées | Détails |

| Révolution française | 6-4 | 1791

|

| Premier Empire | 43 | 1806

|

| Première et Seconde Restauration | 1 | |

| Monarchie de Juillet | néant | |

| Deuxième République | néant | |

| Second Empire | néant | |

| Commune de Paris | néant | |

| Troisième République | 11+1 | 1885

|

| État français | néant | |

| Quatrième République | 5+1 | 1948

|

| Cinquième République | 10 | 1964

« Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d’exaltation dans le soleil d’Afrique et les combats d’Alsace, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège… » (André Malraux)

Marie Curie a obtenu un deuxième prix Nobel en continuant ses travaux après la mort de son mari.

|

On trouvera dans l'article Liste des personnes inhumées au Panthéon de Paris, un classement par caveau.

Les inscriptions

- La patrie honore aussi ses fils en inscrivant leurs noms sur les murs du temple républicain. Plus de mille noms y sont inscrits. On en trouvera les listes dans la Liste des personnes citées au Panthéon de Paris

De part et d'autre du monument à la Convention nationale on trouve :

- Le nom des écrivains morts pour la France pendant la guerre de 1914-1918 (ils sont 546 dont Alain-Fournier, Apollinaire, Charles Péguy, Victor Segalen)

- Le nom des écrivains morts pour la France pendant la guerre de 1939-1945 (Ils sont 199 dont Saint-Exupéry, Pierre Brossolette, Robert Desnos, Max Jacob)

- Sur le mur de la nef se trouvent quelques inscriptions concernant des personnages ayant marqué l'histoire de France par leur combat et leurs idées :

- Henri Bergson : Philosophe dont l'œuvre et la vie ont honoré la France et la pensée humaine

- Antoine de Saint-Exupéry : Poète, romancier, aviateur, disparu au cours d'une mission de reconnaissance le 31 juillet 1944

- L'aviateur Georges Guynemer : À la mémoire du capitaine Guynemer symbole des aspirations et des enthousiasmes de l'armée de la Nation.

- Général Delestraint : À la mémoire du genéral Delestraint, chef de l'armée secrète, compagnon de la Libération

- Dans l'escalier monumental qui mène à la crypte, on remarque une plaque gravée en mémoire des soldats de la guerre de 1870 :À la mémoire des généraux D'Avrelles de Paladines, Chanzy et Faidherbe, des colonels Denfert-Rochereau et Teyssier ainsi que des officiers et des soldats des armées de terre et de mer qui en 1870-1871 ont sauvé l'honneur de la France. La plaque est entourée de deux écussons rappelant les batailles livrées : Patay, Orléans, Belfort, Bapaume, Coulmiers, Bitche.

- Dans la crypte,

- sont accrochées des plaques de bronze sur lesquelles on peut lire les noms des victimes de la révolution de 1830. Ces plaques ont été posées par Louis-Philippe lors d'un cérémonie le 29 juillet 1831. Les noms des martyrs de la Révolution de 1848 ont été ajoutés par la suite.À la mémoire des martyrs de la Révolution tombés en 1830 et 1848 pour que vive la Liberté.

- deux inscriptions proches du caveau XXVI où sont les cercueils de Jean Jaurès, Félix Éboué, Marc Schoelcher et Victor Schoelcher :

- À la mémoire de Toussaint Louverture : Combattant de la liberté, artisan de l'abolition de l'esclavage, héros haïtien mort déporté au Fort-de-Joux en 1803.

- À la mémoire de Louis Delgrès : Héros de la lutte contre le rétablissement de l'esclavage à la Guadeloupe, mort sans capituler avec trois cents combattants au Matouba en 1802, Pour que vive la liberté.

- Hommage aux «Justes de France». Sur la plaque on peut lire le texte suivant : Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières, par milliers, refusèrent de s'éteindre. Nommés "Justes parmi les nations" ou restés anonymes, des femmes et des hommes, de toutes origines et de toutes conditions, ont sauvé des juifs des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité.

Les cérémonies à l'occasion de transferts de cendres

On peut consulter sur le site Monum, Centre des Monuments français, la présentation des personnages admis au Panthéon. À partir de la cérémonie d'Émile Zola (1908), des documents audio-visuels au format flash sont proposés.

Révolution française

* Mirabeau, lundi 4 avril 1791

- La cérémonie Il meurt à Paris, le 2 avril 1791. La nuit à la lueur des flambeaux, son corps est porté au Panthéon, à travers le vieux Paris, aux sons formidables et inconnus d'instruments de musique imaginés par François-Joseph Gossec. L'édifice n'étant pas encore adapté à sa nouvelle destination, le cercueil est en fait déposé dans un caveau de l'ancienne église abbatiale. Sa dépouille fut déposée à l'église Sainte-Geneviève, transformée en Panthéon par Quatremère de Quincy.

Histoire de la Révolution française par Louis Blanc, pages 236 à 239, tome cinquième, 1853 Langlois et Leclercq, Paris.

Cependant, tout Paris s'agitait pour rendre au mort des honneurs souverains. Le département, la municipalité, plusieurs autres corps administratifs, s'imposèrent un deuil de huit jours ; un deuil public, comme dans les grandes calamités nationales, fut demandé par une députation des quarante-huit sections ; le club des Jacobins décida qu'il assisterait en corps aux obsèques, et enfin, le 4 avril, anticipant sur l'avenir, l'Assemblée décréta que la nouvelle église de Sainte-Geneviève serait consacrée désormais à la sépulture des grands hommes ; que Mirabeau était jugé digne de recevoir cet honneur, et qu'au-dessus du fronton de l'édifice seraient gravés ces mots : AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE.

Il n’y avait que trois voix opposantes, celles de d'Epréménil, de Montlosier et de Rochebrune. Robespierre déclara appuyer de tout son pouvoir le projet d'honorer la mémoire d'un homme qui, dans des moments critiques, avait déployé tant de courage contre le despotisme.

Les funérailles furent magnifiques. L'immense population de Paris se pressait sur le passage du héros étrange, pour jamais endormi. Balcons, terrasses, toits des maisons, les arbres même, tout était chargé de peuple. Ce fut à cinq heures et demi du soir que le cortège s'ébranla. Un détachement de cavalerie ouvrait la marche. Des canonniers de chacun des soixante bataillons, de vieux soldats blessés, l'état-major de la garde nationale et Lafayette, une partie des Cent-Suisses, le clergé, venaient ensuite, précédant le corps qui s'avançait entouré de grenadiers et porté par douze sergents. Le cœur était recouvert d'une couronne de comte, masquée sous des fleurs ; un drapeau flottait sur le cercueil. Par une condescendance singulière et caractéristique du temps, le président de l'Assemblée nationale avait voulu céder le pas au président et aux membres du club des Jacobins ; mais ils refusèrent, et se contentèrent de prendre place, au nombre de dix-huit cents, immédiatement après l'Assemblée, c'est-à-dire avant le département, avant la municipalité, avant les ministres, avant toutes les autorités constituées ! Bailly, malade, ne suivait pas le convoi ; Bouille le suivit, son chapeau sur la tête. On y remarquait Sieyès donnant le bras à Lameth, auquel il n'avait pas parlé depuis dix-huit mois. Un homme avait refusé de consacrer par sa présence les égarements du génie ; c'était Pélion. Après trois heures d'une procession solennelle, le cortège qui occupait un espace de plus d'une lieue, entra dans l'église Saint-Eustache, entièrement tendue de noir. Là, devant un sarcophage élevé au milieu du chœur, eu présence d'une multitude recueillie, Cérutti prononça l'oraison funèbre : il y rappelait les grands noms de Montesquieu, de Fénelon, de Voltaire, de Rousseau, de Mably, et définissait en ces termes le rôle historique joué, après eux, par Mirabeau "Mirabeau se dit "Ils ont créé la lumière ; je vais créer le mouvement.""

On se remit en marche. La nuit était descendue sur la ville ; et à la lueur agitée des torches, an roulement des tambours voilés, au bruit, tout nouveau, du trombone et du tam-tam, instruments inconnus qui mêlaient aux chants lugubres composés par Gossec leur lamentation sauvage et sonore, le convoi se traîna lentement jusqu'au Panthéon à travers l'ombre des rues profondes. Oh ! de quelle impression ne durent pas être alors saisis tant d'hommes que, si diversement, préoccupaient les choses futures ! Le trône n'allait-il pas s'abîmer, quand se retirait ainsi la main forte et cachée qui le soutenait encore ? Et l’Assemblée, en l'absence de celui qui était sa lumière, saurait-elle, le long des précipices, continuer son chemin ? Et la liberté, —car enfin, elle le comptait toujours parmi les siens et avait chance de le reconquérir un jour.— La liberté ? On se trouvait lancé sur la mer des naufragés : qui pouvait affirmer qu'avec un tel pilote de moins, le navire n'irait pas se briser contre les récifs, laissant la foule pâle se débattre sous la tempête, dans l'immensité de l'espace et des flots ?

Mais, en novembre 1792, la découverte de l'armoire de fer aux Tuileries livra la preuve des subsides qu'il avait touchés de la Cour… Le 12 septembre 1794 (26 fructidor an II), son cercueil était sorti du Panthéon par une porte latérale, tandis que celui de Marat franchissait la porte d'honneur. Dans son discours, David souligna cette simultanéité : « Que le vice, que l'imposture fuient du Panthéon. Le peuple y appelle celui qui ne se trompa jamais ». La dépouille de Mirabeau fut inhumée au cimetière de Clamart de manière anonyme. Malgré des recherches menées en 1889, ses restes n'ont jamais été retrouvés.

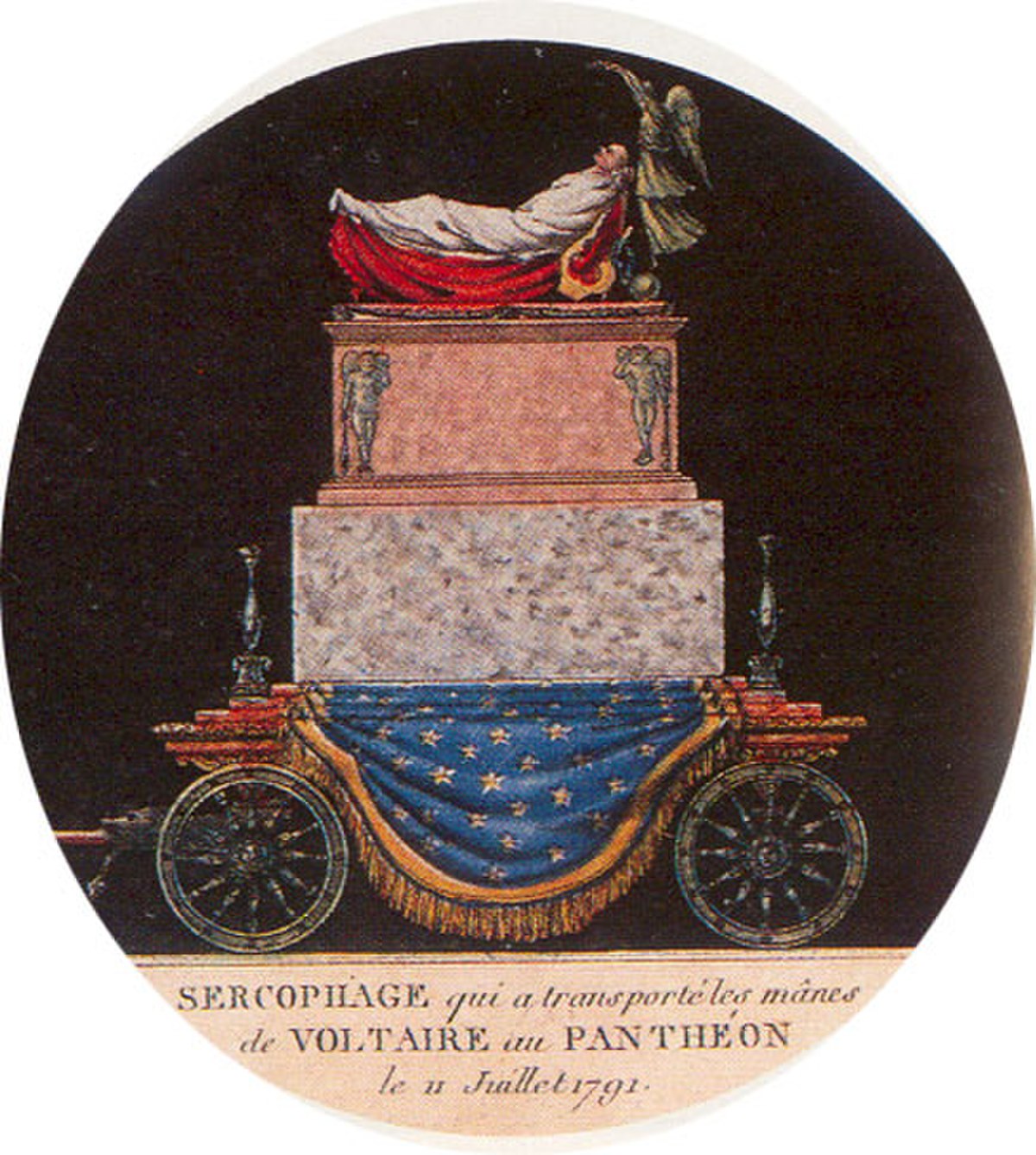

* Voltaire, lundi 11 juillet 1791

La décision des révolutionnaires français de transférer les restes de Voltaire au Panthéon marque pour eux l'affirmation d'une filiation avec le siècle des Lumières. Il s'agit sans doute d'une suggestion des Girondins, qui se réclamaient volontiers des idées du philosophe.

C'est en tout cas l'une des premières cérémonies révolutionnaires. C'est aussi l'affirmation du Panthéon comme temple laïque ; il faut se souvenir qu'à sa mort en 1778, Voltaire, franc-maçon et anticlérical, avait été enterré presque clandestinement, l'église catholique lui ayant refusé des obsèques religieuses. D'ailleurs, en toute logique, le clergé ne participera pas à la cérémonie de panthéonisation.

- La cérémonie

Ainsi, treize ans après sa mort (30 mai 1778), la dépouille de Voltaire est transférée au Panthéon. La nuit précédant le convoi funèbre, le cercueil est exposé dans les ruines de la Bastille, prison où avaient été détenus Voltaire et d'autres ennemis de l'Ancien Régime, devenue depuis symbole de la Révolution.

La cérémonie est mise en scène par l'architecte Cellerier, adepte d'un style gréco-romain.

Le convoi funèbre est conduit par un détachement de cavaliers, suivi par les délégations des écoles, des clubs, des confréries et des groupes d'acteurs de théâtre. Puis viennent des ouvriers ayant pris part à la démolition de la Bastille, portant des boulets et des chaînes trouvés dans la prison. Quatre hommes en costume de théâtre classique soutiennent une statue dorée de Voltaire. Des acteurs brandissent des bannières avec les titres de ses principaux ouvrages. Ensuite vient un coffre doré, contenant une édition complète de ses œuvres, récemment publiée, en 92 volumes. Une foule immense accompagne le cortège.

Un orchestre complet précède le sarcophage tiré par douze chevaux blancs. Les parois sont décorées de masques de théâtre, avec cette sentence : « Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance, il réclama les droits de l'homme contre la servitude de la féodalité. Poète, historien, philosophe, il agrandit l'esprit humain, et lui apprit à être libre. »

Les membres de l'Assemblée nationale, les magistrats et le Conseil municipal de Paris suivent le cercueil. Le convoi s'arrête à l'Opéra, à l'Ancienne et à la Nouvelle Comédie, et vers minuit atteint le Panthéon.

Le musicien François-Joseph Gossec compose pour la cérémonie un hymne pour chant et cuivres (ou pour trois voix, chœur d'homme et orchestre d'harmonie) sur un poème de Marie-Joseph Chénier.

La cérémonie a coûté 36 868 livres dont 602 pour le banquet offert aux gardes nationaux ayant formé le cortège.

Peinture de Pierre-Antoine Demachy

* Louis-Michel Lepeletier de Saint-Fargeau, le jeudi 24 janvier 1793

À peine Louis XVI vient-il d'expirer, Barrère demande :

- Que le corps de Lepeletier soit déposé au Panthéon, que la Convention entière assiste à ses funérailles, et que tous les représentants s'y jurent une union fraternelle.

- Je demande aussi les honneurs du Panthéon pour Lepelletier, lit Robespierre, car ces honneurs seront pour la République plus que pour un individu.

- La cérémonie

Marie-Joseph Chénier organise un spectacle à l'antique pour celui qui vient d'être assassiné par un valet du roi Louis XVI. C'est avec lui que débute le culte des héros révolutionnaires tombés pour l'exemple. Sur la bannière du cortège, en lettres d'or on peut lire les dernières paroles attribuées à Lepeletier Je meurs content de verser mon sang pour la patrie, j'espère qu'il servira à consolider la liberté et l'égalité et à faire reconnaître les ennemis du peuple.

Histoire des Girondins par Alphonse de Lamartine, page 367 et 368, tome 3, Société typographique belge, Bruxelles, 1850.

Trois jours après le meurtre, la Convention fit les funérailles de la victime. Le génie tragique de Chénier avait dessine le spectacle, sur le modèle des funérailles héroïques de l'antiquité. Au sommet d'un catafalque porté sur un piédestal vivant de cent fédérés, le cadavre demi nu de Lepelletier était étendu sur un lit de parade. Un de ses bras pendait comme pour implorer la vengeance. La large blessure par laquelle sa vie avait coulé s'ouvrait, rougie de sang, sur sa poitrine. Le sabre nu de l'assassin était suspendu sur le corps de la victime. Les vêtements ensanglantés étaient portés en faisceaux, au bout d'une pique, comme un étendard. Le président de la Convention monta les degrés du catafalque et déposa une couronne de chêne, parsemée d'étoiles d'immortelles, sur la tête du mort. Le cortège s'ébranla aux roulements des tambours voilés et aux sons d'une musique lugubre, dont les instruments étouffés semblaient plutôt pleurer qu'éclater dans l'air. La famille de Le pelletier, en habits de deuil, marchait à pied derrière le corps du père, du frère, de l'époux assassiné. Au milieu des sept cents membres de la Convention s’élevait une bannière sur laquelle étaient inscrites en lettres d'or les dernières paroles attribuées à Saint-Fargeau : « Je meurs content de verser mon sang pour la patrie, j'espère qu'il servira à consolider la liberté et l'égalité et à faire reconnaître les ennemis du peuple ». Le peuple entier suivait. Les hommes portaient à la main des couronnes d'immortelles, les femmes des branches de cyprès. On chantait des hymnes à la gloire du martyr de la liberté et à l'extermination des tyrans.

Arrivé au Panthéon, le cortège trouva le temple de la Révolution déjà envahi par la multitude. Le cadavre, soulevé par les flots de la foule, qui disputait l'espace à la Convention, faillit rouler sur les marches du péristyle.

Félix Lepelletier, frère de la victime, monta sur l’estrade harangua le peuple au milieu du tumulte, compara son frère à l'aîné des Gracques et jura de lui ressembler.

En 1795, il est retiré du Panthéon et son corps est récupéré par sa famille.

* Jean-Paul Marat, 21 septembre 1794

Son corps d'abord inhumé au couvent des Cordeliers est ensuite transféré au Panthéon.

Le peintre Jacques Louis David est chargé d'organiser de grandioses funérailles.

Tandis que le corps de Marat franchissait la porte d'honneur, celui de Mirabeau était sorti par une porte latérale. Dans son discours, David souligne cette simultanéité : « Que le vice, que l'imposture fuient du Panthéon. Le peuple y appelle celui qui ne se trompa jamais ».

L'éloge suivant est prononcé : « Comme Jésus, Marat aima ardemment le peuple et n’aima que lui. Comme Jésus, Marat détesta les rois, les nobles, les prêtres, les riches, les fripons et comme Jésus, il ne cessa de combattre ces pestes de la société ».

En 1795, il est considéré comme traître. Le 8 février, son cercueil est retiré du Panthéon, tous les bustes le représentant sont brisés, ses restes jetés dans les égouts. Son tombeau est maintenant dans le cimetière de l'église Saint-Étienne-du-Mont à côté du Panthéon.

* Jean-Jacques Rousseau, samedi 11 octobre 1794

La Convention nationale prend un décret le 14 avril 1794 ordonnant la translation des restes de Rousseau au Panthéon. Robespierre, disciple fidèle du Genevois, se charge de présenter à la Convention le décret qui doit asseoir la Révolution sur une base spirituelle et offrir au pays des cérémonies civiques où seront célébrés les dogmes de la morale nouvelle, pour remplacer les fêtes chrétiennes désormais interdites.

- La cérémonie

Les cérémonies se déroulent les 18, 19 et 20 vendémiaire an 3 (9, 10 et 11 octobre). Un grand cortège gagne les Tuileries où une île factice a été reproduite dans un grand bassin. Une veillée s'organise toute la nuit autour de l'urne funéraire.

Voir la peinture d'Hubert Robert : Cénotaphe de J-J. Rousseau élevé au Jardin des Tuileries, en attendant la translation de ses cendres au Panthéon - nuit du 10 au 11 octobre 1794 - Musée Carnavalet.

Le lendemain un grand cortège conduit les reliques de Rousseau au Panthéon sur des airs du Devin du village.

Premier Empire

* Claude-Louis Petiet, le mardi 27 mai 1806

Décédé le 25 mai 1806 en son hôtel, dans l'actuel 8 rue Monsieur à Paris 7e, alors 6 rue de Fréjus. Napoléon lui fait faire des obsèques grandioses le 27 mai, auxquelles assistent le Sénat en corps et les principaux dignitaires de l'Empire. Après la cérémonie qui a lieu dans l'Église des Missions étrangères rue du Bac, le corps est transporté au Panthéon de Paris. Son éloge funèbre est prononcé par le mathématicien Monge, Président du Sénat qui retrace longuement sa carrière. L'ordonnancement de la cérémonie est réglé par Joseph-François Baudelaire chef des bureaux du sénateur Clément de Ris prêteur du Sénat. J.F. Baudelaire est le père de l'écrivain Charles Baudelaire.

* Pierre Jean Georges Cabanis, le samedi 14 mai 1808

Huit jours après sa mort, son corps est transféré au Panthéon où son éloge est prononcé par Garat entouré des députations de l'Institut, du Sénat et de l'École de médecine.

* Jean Lannes, vendredi 6 juillet 1810

Le 31 mai 1809, Lannes, maréchal d'Empire, meurt à la bataille d'Essling des suites de ses blessures. En 1810, son corps est transporté des Invalides au Panthéon de Paris.

Il fut inhumé au Panthéon en 1810 lors d'une cérémonie grandiose à l'occasion du premier anniversaire de sa mort, mais son cœur fut déposé dans la chapelle familiale du cimetière de Montmartre.

Constant, premier valet de l'Empereur, dans ses mémoires, raconte cette imposante cérémonie. On remarque dans ce texte la destination des différentes parties du bâtiment, à la fois église et panthéon.

Mémoires de Constant, Premier valet de chambre de Napoléon, sa famille et sa cour, Tome quatre, pages 284 à 289. Publié à Paris chez LADVOCAT, libraire, 1830.

Le jour même de la translation des restes du maréchal, de l'église des Invalides au Panthéon, je fus envoyé de Saint-Cloud à Paris pour un message particulier de l'empereur. Ma commission faite, il me restait quelques instants de loisir, dont je profitai pour aller voir cette lugubre cérémonie, et dire un dernier adieu au brave guerrier que j'avais vu mourir. À midi, toutes les autorités civiles et militaires se rendirent à l'hôtel. Le corps fut transféré du dôme dans l'église, sous un catafalque formé par une grande pyramide d'Égypte, portée sur une estrade élevée, ouverte par quatre grands arcs, dont les cintres étaient entourés d'une guirlande de lauriers enlacés de cyprès. Aux angles étaient des statues dans l'attitude de la douleur, représentant la Force, la Justice, la Prudence et la Tempérance, vertus caractéristiques des héros. Cette pyramide était terminée par une urne cinéraire, surmontée d'une couronne de feu.

Sur les faces de la pyramide étaient placés les armes du duc et des médaillons rappelant les faits les plus mémorables de sa vie, et soutenus par des génies en pleurs. Sous l'obélisque était placé le sarcophage renfermant le corps du maréchal ; aux angles étaient des trophées composés de drapeaux enlevés sur les ennemis. Des candélabres en argent, et en très grand nombre, étaient fixés sur les gradins qui servaient d’estrade à ce monument. L'autel, en bois de chêne, rétabli où il était avant la révolution, était double et à double tabernacle. Sur les portes du tabernacle étaient les tables de la loi ; il était surmonté d'une grande croix sur le croisant de laquelle était suspendu un suaire. Aux angles de l'autel étaient les statues de saint Louis et de saint Napoléon. Quatre grands candélabres étaient placés sur des piédestaux aux angles des gradins. Le pavé du chœur, celui de la nef étaient revêtus d'un tapis de deuil. La chaire, drapée en noir, décorée de l'aigle impériale, et où fut prononcée l'oraison funèbre du maréchal, était placée à gauche en avant du catafalque ; à droite était un siège en bois d'ébène, décoré des armes impériales, d'abeilles, d'étoiles, de galons, de franges et autres ornements en placage d'argent. Il était destiné au prince archichancelier de l’empire, qui présidait la cérémonie. Des gradins étaient élevés dans les arcades des bas - côtés, et correspondaient aux tribunes qui étaient au-dessus. En avant de ces gradins étaient les sièges et les banquettes pour les autorités civiles et militaires, les cardinaux, archevêques, évêques, etc. Les armes, les décorations, le bâton et la couronne de lauriers du maréchal, étaient placés sur le cercueil.

Toute la nef et le fond des bas-côtés étaient tendus de noir avec encadrements blancs ; les fenêtres l'étaient aussi. On voyait sur les draperies les armes, le bâton et le chiffre du maréchal. L'orgue était caché par une vaste tenture qui ne nuisait pas à la propagation de ses lugubres sons. Dix-huit lampes sépulcrales d'argent étaient suspendues, avec des chaînes de même métal, à des lances terminées par des guidons enlevés à l'ennemi. Sur les pilastres de la nef était fixés des trophées, composés des drapeaux pris dans les différentes affaires qui ont illustré la vie du maréchal. Le pourtour de l'autel, du côté de l'esplanade, était revêtu d'une tenture de deuil ; au-dessus étaient les armes du duc, fixées par deux renommées tenant les palmes de la victoire ; au-dessus on lisait : NAPOLÉON à la mémoire du duc de Montebello, mort glorieusement aux champs d'Essling, le 22 mai 1809.

Le conservatoire de musique exécuta une messe composée des plus beaux morceaux de musique sacrée de Mozart. Après la cérémonie, le corps fut porté jusqu'à la porte de l'église, et placé sur le char funèbre, orné de lauriers et de quatre faisceaux de drapeaux enlevés à l'ennemi dans les affaires où le maréchal s'était trouvé, et par les troupes de son corps d'armée. Il était précédé par un cortège militaire et religieux, et suivi d'un cortège de deuil et d'honneur. Le cortège militaire était composé de détachements de toutes les armes, de cavalerie et d'infanterie légère et de ligne, d'artillerie à cheval et à pied ; suivis de canons, de caissons, de sapeurs, de mineurs, tous précédés de tambours, de trompettes, de musique, etc. ; l'état-major général ayant à sa tête le maréchal prince de Wagram, et composé de tous les officiers généraux et d'état-major de la division et de la place. Le cortège religieux se composait des enfants et vieillards des hospices, du clergé de toutes tes paroisses et de l'église métropolitaine de Paris, avec les croix et bannières, les chantres et la musique religieuse, l'aumônier de Sa Majesté avec les assistants. Le char portant le corps du maréchal, suivait immédiatement. Les maréchaux ducs de Conegliano, comte Serrurier, duc d'Istrie et prince d'Eckmühl, portaient les coins du poêle .Aux deux côtés du char, deux aides de camp du maréchal portaient deux étendards. Sur le cercueil étaient fixés le bâton de maréchal et les décorations du duc de Montebello.

Après le char venaient le deuil et le cortège d'honneur ; la voiture vide du maréchal, ayant aux portières deux de ses aides de camp à cheval ; quatre voitures de deuil destinées à la famille du maréchal ; les voitures des princes grands dignitaires, des ministres, maréchaux, colonels généraux, premiers inspecteurs. Un détachement de cavalerie, précédé de trompettes et de musique à cheval, suivait les voitures et fermait la marche. Une musique accompagnait les chants, toutes les cloches des églises sonnaient, et treize coups de canons étaient tirés par intervalles.

Arrivé à l'entrée de l'église souterraine de Sainte-Geneviève, le corps fut descendu à bras par des grenadiers décorés et blessés dans les mêmes batailles que le maréchal. L'aumônier de Sa Majesté remit le corps à l'archiprêtre. Le prince d'Eckmühl adressa au duc de Montebello les regrets de l'armée ; et le prince archichancelier déposa sur le cercueil la médaille destinée à perpétuer la mémoire de ces honneurs funèbres, du guerrier qui les recevait, et des services qui les avaient mérités.

Alors toute la foule s'écoula, et il ne resta dans le temple que quelques anciens serviteurs du maréchal, qui honoraient sa mémoire, par les larmes qu'ils versaient en silence, autant et plus que ce deuil public et cette imposante cérémonie. Ils me connaissaient, pour nous être trouvés ensemble en campagne. Je restai quelque temps avec eux, et nous sortîmes ensemble du Panthéon.Troisième République

* Victor Hugo, lundi 1er juin 1885

Le transfert est acté par un décret du 26 mai 1885 ordonnant que le corps de Victor Hugo sera déposé au Panthéon.

Le Panthéon est au centre de ces funérailles que la jeune République organise comme un événement fondateur de la symbolique républicaine. En effet, quand Victor Hugo meurt le 22 mai 1885, un comité est chargé d'organiser les obsèques que le gouvernement décide nationales. Ce comité comprend d’illustres noms, comme Renan, Charles Garnier, Auguste Vacquerie, ami proche du défunt, et Michelin, président du conseil municipal de Paris, alors dominé par la gauche radicale. Il propose d’inhumer Hugo non pas au Père-Lachaise, mais au Panthéon. Depuis 1876, les républicains rêvaient d'en rétablir sa destination laïque. Mais le projet voté par la chambre, en 1881, avait été repoussé par le Sénat. Seule la célébrité de l’auteur des Misérables l’imposera brutalement. Jules Grévy, président de la République, décide alors de rendre au Panthéon son statut de temple républicain.

Le jeudi 28 mai 1885, l’église est fermée aux fidèles. Le lendemain, au petit matin, on enlève les symboles religieux du fronton. Malgré les protestations des catholiques, la transformation sera cette fois irréversible.

Cette décision est prise par un décret en date du 26 mai 1885.

- La cérémonie

Voir les détails de la cérémonie sur le site consacré à Victor Hugo.

Quand, deux ans avant sa mort, Hugo ajoute un codicille à son testament : « Je donne cinquante mille francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l’oraison de toutes les églises, je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu », il ne peut sans doute pas imaginer à quel point cette déclaration déiste va s'harmoniser avec la philosophie laïque et républicaine du gouvernement. Un corbillard des pauvres, certes, mais exposé sous l’Arc de Triomphe, voilé de noir, trônant au sommet d’un gigantesque catafalque construit par Charles Garnier, l’architecte de l’Opéra de Paris.

À cette occasion quinze discours sont prononcés. Cela a inspiré des vers à Georges Fourest :

Ce gâteau de Savoie ayant Hugo pour fève,

Le Panthéon classique est un morne tombeau.

Pour moi j'aimerais mieux — que le Diable m'enlève —

Le gésier d'un vautour ou celui d'un corbeau.

Le cercueil de Victor Hugo est dans le caveau XXIV, rejoint par la suite par ceux d'Émile Zola en 1908 et d'Alexandre Dumas en 2002.

* Théophile Malo Corret de la Tour d'Auvergne,

* Lazare Nicolas Marguerite Carnot,

* François-Séverin Marceau-Desgraviers, dit Marceau,

* Jean-Baptiste Baudin.

Ces quatre personnalités furent inhumées à l'occasion du centenaire de la Révolution française, le 4 août 1889.

* Sadi Carnot, 29 juin 1894

Il fut assassiné par l'anarchiste Casério le 24 juin. Il est le seul président de la République inhumé au Panthéon.

* Marcellin Berthelot, lundi 25 mars 1907

Ce savant meurt le 18 mars 1907. Son cercueil sera conduit directement au Panthéon ainsi que celui de son épouse, décédée le même jour qui avait manifesté le souhait de ne pas être séparée de lui.

Sa participation active à la laïcisation de l'État, à différents postes de responsabilité, n'est pas étrangère à ce choix dans le contexte politique de l'époque.

C'est aussi un grand serviteur de la République que l'on honore. Pourtant Georges Clemenceau, chef du gouvernement à cette date, aux célèbres bons mots caustiques, propose comme épitaphe pour ce chimiste, inspecteur général de l'instruction publique, sénateur, ministre de l'instruction publique puis des affaires étrangères, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, élu à l'Académie française en 1900, grand-croix de la Légion d'honneur : « Ci-gît Marcellin Berthelot. C'est la seule place qu'il n'ait jamais sollicitée. »

* Émile Zola, jeudi 4 juin 1908 : La revanche des dreyfusards

La décision de panthéoniser Émile Zola se situe dans un climat politique troublé, dans une France traumatisée et divisée par l'affaire Dreyfus. Commencée par le procès et la condamnation de cet officier en 1894, elle ne prendra fin, sur le plan juridique, qu'en 1906 avec sa réhabilitation au sein de l'armée française. Entre temps, il y a eu l'implication de Zola avec notamment son célèbre article : « J'accuse », dans le journal L'Aurore, sa condamnation, puis sa mort suspecte en 1902.

De plus, cette période est certainement une des plus tendues entre l'État français et les représentants de l'église catholique. Dans leurs journaux, ces derniers se sont situés ouvertement dans le camp anti-dreyfusard. Les gouvernements qui se succèdent en ce début de siècle manifestent une volonté délibérée de laïcisation de la France : la promulgation de la loi de 1901 sur les associations (qui forçait les congrégations religieuses à demander une autorisation pour pouvoir se former), celle du 7 juillet 1904, interdisant purement et simplement l’enseignement à tous les congréganistes, enfin celle du 11 décembre 1905, avec le vote et la promulgation de la loi concernant la séparation définitive des Églises et de l’État en sont le résultat concret. Quelques jours avant la cérémonie, Jean Jaurès, dans le journal La Dépêche du 30 avril 1908, à propos de cette mise en chantier de la séparation de l'église et de l'état, écrit : « La grande réforme de la Séparation, la plus grande qui ait été tentée dans notre pays depuis la Révolution française. » De plus, la France a rompu ses relations diplomatiques avec le Vatican, en 1904.

Dans ce contexte, faire entrer au Panthéon, nouveau temple laïque, un écrivain naturaliste mais aussi engagé dans la vie politique aux côtés de Jean Jaurès constitue une affirmation supplémentaire de cette distance qu'entend prendre la France avec la religion catholique. Cette décision donne lieu à de nombreuses critiques et polémiques. L'Action française organise une manifestation pour s'opposer à ce transfert. Pendant le débat parlementaire Maurice Barrès s'écrit : "Messieurs, on nous demande 35 000 francs pour porter Zola au Panthéon. Je crois que nous n'aurons jamais une meilleure occasion de faire des économies". Il faudra toute la persuasion de Jean Jaurès pour emporter la décision de l'assemblée nationale.

- La cérémonie

Le fait le plus marquant est celui de l'attentat contre le chef d'escadron Dreyfus pendant la cérémonie au Panthéon. Le journaliste Gregori tire contre lui deux coups de feu qui le blessent au bras. Il est néanmoins acquitté le 11 septembre de cette même année.

Le cercueil est placé dans le caveau XXIV, où se trouvait déjà celui de Victor Hugo. En 2002 celui d'Alexandre Dumas viendra les rejoindre.

- Événements

Le Panthéon a servi de cadre, le 13 janvier 1998, à l'anniversaire du centenaire de la parution de l'article « J'accuse ». Cette cérémonie, présidée par le ministre de la Justice, Élisabeth Guigou, a donné lieu à deux discours prononcés par le Premier ministre, Lionel Jospin (discours consultable sur Wikisource) et par le premier président honoraire de la cour de cassation, Pierre Drai, sur le thème du rôle de la Cour de cassation dans le dénouement de l’affaire Dreyfus.

* Léon Gambetta, jeudi 11 novembre 1920

On dépose le 11 novembre 1920, deuxième anniversaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le cœur de Gambetta, qui reposait jusque là à la maison des Jardies (maison de Gambetta, sur la colline de Sèvres). Un discours est prononcé, lors de la cérémonie par le président de la République, Alexandre Millerand.

Au-dessus de l'urne on peut lire l'inscription : «

-

-

-

-

-

-

-

- Ici repose

- le cœur de Léon Gambetta

- solennellement transférée au Panthéon

- le 11 novembre 1920

- suivant la volonté nationale

- Loi du 1er septembre 1920 »

-

-

-

-

-

-

Le même jour, on transporte à l'arc de triomphe les restes du Soldat inconnu.

* Jean Jaurès, dimanche 23 novembre 1924

La décision du transfert de la dépouille de Jean Jaurès au Panthéon est l'occasion pour le gouvernement du Cartel des Gauches qui vient d'être élu de se donner un ancrage symbolique tout en rendant hommage à celui qui a tenté d'empêcher la guerre. Herriot, Painlevé, Blum et Thomas, membres de ce gouvernement, avaient entamé leur carrière politique durant l'affaire Dreyfus, et ces dreyfusards avaient été fortement influencés par Jaurès. C'était donc, par ce geste, célébrer leur victoire dans un contexte politique qui tournait en leur faveur.

C'est Édouard Herriot qui le premier suggère cette cérémonie. Le projet de loi, présenté le 9 juillet, est adopté par le Sénat et la Chambre des Députés le 31 juillet 1924, jour du dixième anniversaire de l'assassinat de Jaurès, malgré l'opposition d'une partie de la droite, de l'Action française et des communistes. Le député communiste Jean Renaud s'élèvera contre ce qu'il nommera « une confiscation de son corps par le Cartel aux dépens des travailleurs ».

La cérémonie, initialement fixée au 4 ou au 22 septembre, dates anniversaires respectivement des IIIe et Ier Républiques, puis au 11 novembre, est finalement décidée pour le dimanche 23 novembre 1924, sans symbolique particulière dans le calendrier. Un débat s'installe ensuite sur le style de la cérémonie : Léon Blum voulait une cérémonie majestueuse, un certain nombre de socialistes enthousiastes penchaient pour une emphase particulière et un côté théâtral. Le cérémonial est finalement confié à Firmin Gémier, homme de théâtre, qui s'en remet pour l'exécution à Gustave Charpentier et Saint-Georges de Bouhelier, musiciens.

La veille de la cérémonie le cercueil arrive d'Albi en train à la gare d'Orsay, accompagné des mineurs de Carmaux dont Jaurès a été l'élu. Il est acheminé jusqu'au Palais Bourbon, dans la salle Casimir Perrier, rebaptisée salle Mirabeau pour la circonstance. En plus de la famille et des proches, la veillée mortuaire réunit les officiels : Édouard Herriot et ses ministres, les députés et sénateurs du Cartel, les délégations de la CGT et de la Ligue des droits de l'homme.

- La cérémonie

Le cortège officiel, précédé des bannières rouges des sections socialistes, est ouvert par des délégations d'organisations partisanes mêlées aux corps constitués. Les mineurs de Carmaux suivent ensuite. Le cercueil de Jaurès, juché au faîte d'un spectaculaire corbillard est acheminé vers le Panthéon par les boulevards Saint-Germain et Saint-Michel. Les journaux parlent d'une foule de 80 à 100 000 personnes. On pense que plus de 500 000 personnes vinrent assister au défilé. Il manquait à cette foule les communistes. C'est qu'ils ont voulu rendre hommage à Jaurès en organisant une délégation distincte. À la suite du premier cortège, ils suivent le même itinéraire chantant L'Internationale ; portant des drapeaux rouges et des pancartes sur lesquelles on peut lire : « Guerre à la guerre par la révolution prolétarienne », « Instituons la dictature du prolétariat » ou « Aux ligues fascistes, opposons les centuries prolétariennes », ils scandent des slogans tels que « Vive les soviets ! » ou « Vive la dictature du prolétariat ! », et « À bas le parlement bourgeois ! ». La préfecture de police dénombre 12 000 manifestants, L'Humanité 120 000.

Dans le journal L'Humanité du lendemain, évoquant les journées héroïques de mai 1871, Paul Vaillant-Couturier écrit :

« En défilant devant le Panthéon, saluez, avec le souvenir de Jaurès, l'un des plus sanglants combats de la Commune. La bourgeoisie de Versailles est toujours au pouvoir. Vous ne l'en chasserez que les armes à la main. »

Un discours est prononcé par Herriot dans la nef du Panthéon en présence de 2 000 personnes, suivi de la lecture d'une poème de Victor Hugo et, pour finir, s'achevant sur un oratorio chanté par un chœur de 600 exécutants.

Afin de bien souligner qu'il n'y avait pas consensus national sur cet événement, l'Action française organise le même jour un hommage à l'un des leurs, assassiné par une militante anarchiste qui s'était justifiée de son acte en disant qu'elle avait voulu venger Jaurès. Accompagnée de représentants du clergé, une foule de dirigeants et de militants se presse au cimetière de Vaugirard pour entendre Léon Daudet.

Quatrième République

Mercredi 17 novembre 1948 :

* Paul Langevin

* Jean Perrin Pour Paul Langegin et Jean Perrin, la décision est prise par la loi 48-1502 du 28 septembre 1948

La cérémonie a lieu le même jour pour ces deux scientifiques.

- Discours

Pour le retour du corps de Jean Perrin de New York, deux discours avaient été prononcés les 17 et 18 juin 1948, respectivement à Brest par Jean Cabannes et à la Sorbonne par Émile Borel, l'un et l'autre membres de l'Académie des sciences.

Vendredi 20 mai 1949

* Victor Schoelcher

* Félix Éboué

Pour Félix Éboué, la décision est prise par la loi 48-1501 du 28 septembre 1948

Pour Victor Schoelcher, la décision du transfert est prise par la loi 49-681 du 19 mai 1949

Gaston Monnerville, président du Conseil de la République est à l'origine du transfert des cendres de Victor Schoelcher et de Félix Eboué au Panthéon.

La dépouille mortelle de Félix Éboué est débarquée le 2 mai 1949 à Marseille qui lui fait un émouvant accueil.

-

- La cérémonie

Après une veillée funèbre à l'Arc de Triomphe en présence du président de la République, Vincent Auriol, et des plus hautes personnalités de l'État, le cortège, aux accents de la Marche funèbre de Frédéric Chopin, monte du palais du Luxembourg vers le Panthéon entre une double haie de soldats. Les cendres de Victor Schoelcher et de Félix Éboué prennent alors place dans la crypte auprès de celles de Jean Jaurès.

* Louis Braille, dimanche 22 juin 1952

La décision du transfert est prise par une loi du 4 juin 1952

Le transfert a lieu à l'occasion du centenaire de sa mort. Le conseil municipal décide néanmoins de faire prélever ses mains qui seront placées dans une urne sur sa tombe à Coupvray (Seine et Marne).

Cinquième République

* Jean Moulin, samedi 19 décembre 1964

La décision du transfert est prise par décret du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de guerre, sous la présidence de Charles de Gaulle.

- La cérémonie

À l'initiative du général de Gaulle et du ministre des affaires culturelles, André Malraux, les cendres de Jean Moulin sont transférées au Panthéon en présence de la famille du défunt et de nombreux anciens résistants et personnalités dont Georges Pompidou, Pierre Messmer, Jean Sainteny. On entendra, lors de la cérémonie jouer Le chant des Partisans.

À cette occasion Malraux prononce, d'une voix de tragédien, un discours resté célèbre :

« ... Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d'exaltation dans le soleil d'Afrique et les combats d'Alsace, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège d'ombres. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi ; et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé ; avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de Nuit et Brouillard, enfin tombé sous les crosses ; avec les huit mille Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres. Entre, avec le peuple né de l'ombre et disparu avec elle - nos frères dans l'ordre de la Nuit... Commémorant l'anniversaire de la Libération de Paris, je disais : « Écoute ce soir, jeunesse de mon pays, ces cloches d'anniversaire qui sonneront comme celles d'il y a quatorze ans. Puisses-tu, cette fois, les entendre : elles vont sonner pour toi... »

.

* René Cassin, lundi 5 octobre 1987 La décision du transfert est prise par décret du Ministère de la Culture et de la Communication

Le transfert des cendres de René Cassin est la première des quatre panthéonisations à avoir eu lieu sous la présidence de François Mitterrand. Celui que l'on honore ce jour-là est un juriste, prix Nobel de la paix en 1968. On lui doit d’avoir fait adopter la Déclaration universelle des droits de l’Homme.

- La cérémonie

Discours de François Mitterrand :

« Il est des hommes illustres pour avoir incarné la douleur ou la gloire d'une époque. Il en est d'autres dont la grandeur est d'avoir su anticiper sur leur temps, en y semant les germes du futur. René Cassin est de ceux là. »

Il évoquera ensuite le droit d'ingérence :

« Ce besoin d'assistance humanitaire traverse comme les images les frontières de l'idéologie, de la langue, de la censure et souvent des souverainetés étatiques. Parce qu'elle est celle de chaque homme, la souffrance relève de l'universel. Le droit des victimes à être secourues, dès lors qu'elles appellent au secours, et secourues par des volontaires qui se veulent professionnellement neutres, dans ce qu'on a appelé, il y a peu, le « devoir d'ingérence » humanitaire dans les situations d'extrême urgence, tout cela n'en doutons pas figurera un jour dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Tant il est vrai qu'aucun État ne peut être tenu pour le propriétaire des souffrances qu'il engendre ou qu'il abrite. »

* Jean Monnet, mercredi 9 novembre 1988

La décision du transfert est prise par décret du Ministère de la Culture, de la Communication, des grands travaux et du bicentenaire

Discours de François Mitterrand :

« « Il y a très exactement cent ans, le 9 novembre 1888, Jean Monnet naissait à Cognac, en Charente, et sa vie qui fut longue et féconde raconte comment un petit provincial de Saintonge devint le premier citoyen de l'Europe… » »

*L'abbé Grégoire

* Gaspard Monge

* Condorcet, mardi 12 décembre 1989

La décision du transfert est prise par décret du Premier ministre du 16 octobre 1989

- La cérémonie

La cérémonie de transfert de cendres de ces trois personnalités a lieu à l'occasion des fêtes du bicentenaire de la Révolution française, en présence de François Mitterrand, président de la République française.

À l'origine, le discours devait être prononcé par François Mitterrand ; il l'a été par Jack Lang.

Extraits du discours :

« Révolutionnaires en votre temps vous l'étiez. Révolutionnaires en notre temps vous le demeurez... Alors Salut et Fraternité. Bienvenue chez vous dans le temple de la République, dans le Parlement fantôme des hommes libres, égaux et fraternels. »

Lors du transfert des cendres de l'abbé Grégoire, Jacques Gaillot, évêque, était le seul représentant de l'Église catholique française. Il faut dire que les relations de l'abbé Grégoire avec la hiérarchie catholique ont toujours été difficiles en raison de son implication dans la vie civile. Le jour de sa mort, l'archevêque de Paris – Monseigneur de Quelen – s'opposa à ce qu'il reçût les derniers sacrements ; il exigeait de Grégoire sa renonciation au serment de la Constitution civile du clergé. Le vieil évêque refusa tout net. L'abbé Guillon, malgré les ordres de sa hiérarchie, accepta d'accéder sans condition aux désirs du mourant. L'autorité romaine ferma l'église à sa dépouille, mais rassemblées autour de La Fayette, deux mille personnes accompagnèrent le corps de l'évêque gallican au cimetière Montparnasse.

* Marie et Pierre Curie, jeudi 20 avril 1995

La décision du transfert est prise par décret présidentiel du 8 mars 1995

- La cérémonie

Extraits de l'article du journal L'Humanité :

« Il est dix-huit heures. Les portes du Panthéon, aux colonnes habillées d’un immense drap tricolore, s’ouvrent sur les cercueils de Pierre et Marie Curie. Instants émouvants et solennels. Dans le silence, les chœurs de l’armée entonnent les premières mesures de La liberté se lève, final du Temple universel de Hector Berlioz. À petits pas, les gardes républicains déposent les deux bières au centre de l’imposante entrée. Pour la première fois dans l’histoire, une femme est admise, pour ses propres mérites et aux côtés de son mari, dans le sanctuaire des grands hommes. »

Une minute de silence. Puis François Mitterrand, accompagné de Lech Wałęsa, d’Édouard Balladur, d’Ève Curie, fille des deux chercheurs, ainsi que de leurs descendants, s’attardent autour de la vitrine où sont exposés les prix Nobel et les carnets de notes du couple.

La cérémonie s’achève. Elle aura duré un peu plus d’une heure. Exhumés du petit cimetière de Sceaux, les deux cercueils remontent d’abord lentement la rue Soufflot, portés par des étudiants de Paris-VI, futurs chercheurs scientifiques. Au rythme lent de la Suite en ré majeur no 3 de Bach, ils atteignent l’esplanade du Panthéon. De part et d’autre, deux cents élèves du lycée Marie-Curie de Sceaux et du lycée des sciences et techniques de Versailles tiennent dans leurs bras les symboles des atomes : une référence à l’universel langage de la science.

Le ciel est gris et la foule peu nombreuse. Pour l’essentiel, élèves et étudiants, venus de la France entière. L’hommage de la jeunesse au « couple, exténué mais heureux, qui a changé la face du monde », comme le rappellera quelques instants plus tard Pierre-Gilles de Gennes dans son allocution. Au nom de la communauté scientifique, le prix Nobel de physique 1993 souligne l’importance des travaux des Curie. Ceux de Pierre et Marie, d’abord, qui ont permis « la douloureuse naissance d’une science neuve : la physique nucléaire ». Ceux de leurs descendants, ensuite, sur la radioactivité artificielle.

À sa suite, Lech Wałęsa souligne les origines polonaises de Marie Curie, née à Varsovie en 1867.

Pour clore les discours, François Mitterrand salue longuement, « au nom de la Nation », la mémoire du couple et son « désintéressement », fondement, à ses yeux « de toute éthique scientifique ».

Caroline Casadesus s’avance. Comme ultime point d’orgue à cette émouvante cérémonie, elle interprète L’Adieu de Marie-Jeanne Serrero. Les cendres de Pierre et Marie Curie peuvent enfin reposer au Panthéon…

- Les discours

-

- François Mitterrand

- Pierre-Gilles de Gennes

- Lech Wałęsa

-

Prenant la parole avant le chef de l’État, Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique 1993, a rendu aux deux savants l’hommage de la communauté scientifique. Dans une allocution, le physicien a d’abord salué « tout ce travail fait à main nue dans un galetas, ce douloureux travail qui constituait la naissance d’une science neuve que d’autres appelleront la physique nucléaire ». Il a restitué l’importance des travaux de Pierre et Marie Curie dans le siècle. « Les trente années [qui suivent leurs découvertes] verront une explosion de connaissances auxquelles contribueront leur fille Irène et son mari Frédéric Joliot ».

- À noter : Par peur des radiations, le cercueil de Marie a été plombé.

* André Malraux, samedi 23 novembre 1996

Malraux est le cinquième écrivain à entrer au Panthéon. La décision du transfert est prise par décret présidentiel du 7 août 1996. La cérémonie a lieu vingt ans, jour pour jour, après sa mort.

- Les discours

Jacques Chirac, nouvellement élu président de la République, prend une place importante dans les hommages rendus à l’homme de lettres et au gaulliste que fut Malraux.

- Extrait d'une interview de Jacques Chirac :

« Pourquoi Malraux au Panthéon? Qui en a eu l'idée?

C'est Pierre Messmer qui me l'a proposé, dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la mort d'André Malraux. Cette idée m'a paru immédiatement évidente. Pour tout ce qu'a été André Malraux, le combattant de la liberté, le passionné de justice, le découvreur d'art, l'écrivain, le compagnon plus que fidèle du Général, l'inventeur du ministère de la Culture. Mais aussi, parce qu'il a fait rêver plusieurs générations, à force de panache. Pour lui-même et pour la France. »

- La cérémonie

Trois cérémonies se déroulent successivement: la première aux Invalides, la deuxième à l'Unesco et la dernière au Panthéon.

Sur la place du Panthéon :

« La cérémonie, mise en scène par le peintre et décorateur Jean-Paul Chambas, commencera vers 19 heures. Elle sera ouverte, rue Soufflot, par le défilé d’une centaine de jeunes munis de lampes tempête, symboles des pistes clandestines d’atterrissage, évoquant le Malraux combattant. Sur fond d’œuvres musicales, notamment de Messiaen, un jeu de lumières et des projections illumineront le fronton du Panthéon… »

À l'intérieur : Le cercueil est placé au milieu de la nef avec, à ses côtés, une sculpture de Giacometti L’Homme qui marche.

-

-

- Discours de Jacques Chirac

- discours de Maurice Schumann

-

* Alexandre Dumas, samedi 30 novembre 2002

La décision du transfert des cendres est prise par décret présidentiel du 26 mars 2002, avec un commentaire de Jacques Chirac :

« Avec ce geste, la République donnera toute sa place à l'un de ses enfants les plus turbulents et les plus talentueux, dont toute la vie fut au service de notre idéal républicain. »

- La cérémonie

Venant de Villers-Cotterêts où Dumas était inhumé, le cortège fait une première halte dans son château Le Monte-Cristo où une veillée est effectuée. Ensuite un autre arrêt au Sénat où deux discours sont prononcés, l'un par le président du Sénat, Christian Poncelet, l'autre par l'écrivain Claude Ribbe.

Enfin, en soirée, accompagné par une escorte de mousquetaires portant le cercueil recouvert d'un drap bleu de France sur lequel est écrit la célèbre devise « Tous pour Un, Un pour Tous », le cortège s'avance vers le Panthéon où l'attend le président de la République et diverses personnalités. Sur la petite scène d'un chariot, Le théâtre d'Alexandre, tiré par des mules et précédé par un régiment de tambours, de jeunes comédiens ont reconstitué des passages des pièces de Dumas devant une centaine de gens de la rue en costumes d'époque.

Lorsqu'il atteint le parvis du Panthéon, une Marianne métisse montée sur un cheval blanc vient au-devant du cercueil. La fameuse lettre de Victor Hugo à Dumas-fils est alors lue :

« Le nom d'Alexandre Dumas est plus que français, il est européen ; il est plus qu'européen, il est universel. »

.

Alain Decaux, de l'Académie française, puis le président de la République, Jacques Chirac, prononcent un discours.

Puis le cercueil d'Alexandre Dumas est descendu dans le caveau XXIV où se trouvent déjà ceux de Victor Hugo et d'Émile Zola.

- Les détails de la cérémonie peuvent être consultés sur le site internet consacré à Alexandre Dumas Dumas au Panthéon

Les tentatives de transfert

Plusieurs tentatives n'ont pas été exécutées ou ont échoué (refus de la veuve ou de la famille, dispositions testamentaires contraires, oppositions diverses, pression ou manque d'intérêt des milieux politiques).

- René Descartes (1596 - 1650) philosophe. Il est honoré par la Convention nationale qui, en 1792, projetait de transférer ses cendres au Panthéon avec les honneurs dus aux grands hommes. Deux siècles plus tard, ses restes sont toujours dans une chapelle abbatiale de l’église Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Le décret de la Convention du 17 octobre 1793 n’a toujours pas été appliqué et la période de dix ans après sa mort, fixée par le décret de février 1795, pour que quelqu'un soit considéré comme "candidat", est largement écoulée. Son crâne est actuellement détenu par le Musée de l'Homme à Paris.

- Nicolas-Joseph Beaurepaire (1740-1792), général s'étant suicidé ou ayant été tué à cause de son refus de la reddition de la ville de Verdun. Son corps ayant disparu, le transfert ne fut jamais exécuté.

- Joseph Bara et Viala, proposition de Robespierre. Le 8 nivose an II, La Convention nationale rend un décret dans ce sens, mais les transferts n'eurent jamais lieu.

- En 1902, M. Couyba, député, fait une proposition de loi relative au transfert des cendres de Michelet, de Quinet, de Renan et de Balzac au Panthéon.

- Après la Première guerre mondiale (1914-1918), on forme le projet de faire en sorte que la nation tout entière puisse honorer ses morts. L'idée de le symboliser par un Soldat inconnu est défendue par des écrivains comme Binet-Valmer, maurassien, créateur du mouvement la Ligue des chefs de section, qui en fait son cheval de bataille. Le gouvernement, plutôt préoccupé de reconstruction, laisse traîner l'affaire et ne se résout que le 2 novembre 1920 à un projet de loi entériné rapidement par le Sénat. Il est prévu initialement que le cercueil soit placé au Panthéon, le même jour que le cœur de Gambetta, le 11 novembre 1920. On confie à un Poilu, Auguste Thin, en garnison à Verdun, surnommé "l'ambassadeur des morts", le soin de choisir entre huit cercueils, celui d'un soldat suffisamment reconnaissable à ses habits pour être un soldat français, mais qui ne soit pas identifiable. Finalement sous la pression d'une certaine partie de l'opinion -qui voit d'un mauvais œil que soit placé cet emblème dans le lieu où repose, entre autres, Émile Zola- c'est sous l'Arc de Triomphe que sera placé le cercueil. Il faudra attendre 1924, pour que la mémoire de la Première Guerre mondiale soit présente au Panthéon avec le transfert des restes de Jean Jaurès. Puis c'est en 1927 que l'on placera sur les murs du bâtiment le nom des 546 écrivains morts pendant cette guerre.

- En janvier 1945, les communistes demandent le transfert de l'écrivain Romain Rolland au nom de son engagement contre le fascisme, mais la famille s'y oppose.

- Les gaullistes proposent Charles Péguy. La famille refuse.

- Le Mouvement républicain populaire (MRP) propose Henri Bergson pour représenter les Juifs et les autres victimes du régime de Vichy. Une inscription à son nom a été inaugurée en 1967, par décret du Président de la République de l'époque Charles de Gaulle.

- Alfred Dreyfus, à l'occasion de la cérémonie nationale du centenaire de sa réhabilitation le 12 juillet 1906. Le projet est défendu comme une seconde réhabilitation par de nombreuses personnalités parmi lesquelles figurent Jack Lang et l'ancien ministre Olivier Stirn, arrière-petit-neveu d'Alfred Dreyfus, ainsi que le ministre de la Justice, Pascal Clément. Mais le 5 juillet 2006, Jacques Chirac annonce que le projet n'a pas été retenu. À cette occasion, l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter déclare : « Dreyfus est une victime, certes d'un courage exceptionnel, mais une victime, et le propre du héros c'est d'avoir le courage de choisir son destin [...]. Le héros de l'affaire Dreyfus, c'est Zola et il est au Panthéon. »

Ouvertures-Débats

Quel sera le prochain grand homme ?

Traditionnellement la décision de panthéonisation - la panthéonade selon le néologisme que Régis Debray a forgé par dérision - est prise par décret du Président de la République, sur proposition du Premier ministre et sur rapport du ministre de la Culture et de la Communication.

Deux conditions doivent d'abord être réunies : Que l'impétrant soit de nationalité française (ou naturalisé) et qu'une partie de ses restes soient « disponibles ».

Ensuite, les critères sont plus délicats à définir : bien sûr, il s'agit d'abord de rendre hommage à un homme exceptionnel dont l'œuvre et la vie ont marqué l'Histoire et peuvent servir d'exemple. La panthéonisation est aussi une occasion, pour le pouvoir en place, de mettre en valeur une période de l'Histoire et d'y graver son empreinte.

En novembre 2009, le président Nicolas Sarkozy envisage de faire transférer les restes d'Albert Camus au Panthéon mais les médias annoncent que le fils de celui-ci n'y est pas favorable..

Des noms circulent dans l'opinion, en voici ci-dessous quelques exemples :

- Pierre Mendès France (1907-1982)

L'Institut Pierre Mendès France cherche à sensibiliser l'opinion au transfert des cendres de l'homme d'État au Panthéon. Dès 1982 et les funérailles nationales du maître à penser d'une partie de la gauche française, certains ont évoqué sa panthéonisation. Mais la tradition impose un délai de réflexion et de concertation. Ce n'est donc qu'en 1998 que la veuve de l'ancien penseur de la décolonisation, Marie-Claire Mendès France, a demandé et obtenu un entretien avec Jacques Chirac. Sans réponse du président de la République, qui consulte, l'Institut Pierre Mendès France a lancé une pétition dans la presse : plusieurs milliers de signatures dont celles de 270 parlementaires de l'Assemblée et du Sénat ont été récoltées par le vice-président honoraire du Sénat, Michel Dreyfus-Schmidt.

- Charles-Michel de L'Épée (1712-1789)

Plusieurs associations par voie de pétition demandent l'entrée de l'abbé de l'Épée au Panthéon. S'il n'a pas mis au point, pour les sourds, l'équivalent de ce que Louis Braille a inventé pour les aveugles, il est certain qu'il a exercé une grande influence sur la structuration sémantique de cette langue gestuelle qu'est la langue des Sourds, en s'arrangeant pour qu'il y ait une équivalence forte entre les signifiés du français écrit et les signifiés gestuels. De plus, il a conçu un vaste projet d'éducation de masse des sourds et ce projet a eu une influence internationale retentissante sur la pédagogie et la création d'un groupe socio-culturel tels que sont les Sourds ( avec un "S", marque d'identité revendiquée par les personnes sourdes utilisant la Langue des Signes) , à tel point que l'abbé de l'Épée est devenue l'icône universelle des Sourds, en France et hors de la France.

Le fait qu'il ait été prêtre serait-il un frein ? Il est de fait que l'entrée de l'abbé Grégoire pour les célébrations du bicentenaire de la Révolution française avait ému l'Église catholique de France. La panthéonisation constitue en quelque sorte l'équivalent laïque de la canonisation et donc fait concurrence.

- Hector Berlioz (1803-1869)

Jacques Barzun écrivait, il y a un demi-siècle :

« S’il existe une volonté réelle d’honorer la mémoire de Berlioz autrement qu’en jouant sa musique, il se trouve à Paris un vaste monument sur le fronton duquel on lit l’inscription Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Transférez au Panthéon les restes de Berlioz pour qu’il y prenne place parmi ses pairs. »

L’idée avait été présentée en 1968 au président De Gaulle par André Malraux sur la suggestion du député Jean Boyer (créateur et président de l’actuel festival Berlioz à La Côte Saint-André), et il l’avait acceptée. Mais la démission de De Gaulle en 1969 mit fin à ce projet pour de nombreuses années. En 2000 en prévision du bicentenaire en 2003 le projet fut relancé, et le président Chirac y donna son accord. Le vœu de Jacques Barzun semblait donc en voie d’être réalisé : les restes de Berlioz devaient être transférés au Panthéon le 21 juin 2003, et l’Orchestre de Paris allait jouer à cette occasion La Symphonie funèbre et triomphale dans les rues de Paris. Mais ce projet fut ajourné sine die hberlioz.com.

- Le 18 mars 1998, les Amis de la Commune ont symboliquement fait entrer au Panthéon toute une lignée de Communardes et Communards. « Pourquoi Jules Vallès, écrivain et Communard, n’y serait-il pas reçu maintenant ? »

- En 2006, lors de la décision du chef de l'État de fêter le 10 mai l'abolition de l'esclavage, Georges Sarre, le premier secrétaire du MRC, réitère sa demande de transfert de Toussaint Louverture au Panthéon. Esclave noir, François Dominique Toussaint, dit Toussaint Louverture, fut un des chefs de la révolte des esclaves en 1791 à Haïti.

- Aimé Césaire (1913-2008)

Une pétition a été lancée en faveur de l'arrivée du poète, le 10 mai 2008, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage.

- Ont aussi été cités : le peintre Claude Monet, le marquis de La Fayette, le naturaliste Buffon, l'Abbé Pierre, l'historien et résistant Marc Bloch ...

Les femmes au Panthéon

Seules deux femmes y séjournent ; la première admise, par ordre chronologique, a été Sophie Berthelot, non à titre personnel mais pour ne pas la séparer de son mari, le chimiste Marcellin Berthelot ; la seconde, Marie Curie, deux fois prix Nobel.

Femmes souvent citées pour une panthéonisation

- Olympe de Gouges (1748-1793),

Féministe avant que le mot n’existe, elle a été guillotinée le 3 novembre 1793. Elle avait rédigé en 1791 la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, avec cette phrase justement célèbre :

« La femme a le droit de monter sur l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune. »

Plusieurs organisations féministes demandent qu'elle soit inhumée au Panthéon. Après une première campagne en 1989, à l’occasion du bicentenaire de la Révolution, l’historienne Catherine Marand-Fouquet a lancé une nouvelle action en ce sens.

- George Sand (1804-1876)

« Son œuvre mérite largement de continuer à vivre, et le Panthéon est la garantie d'une vie éternelle » estime Christiane Smeet-Sand, sa descendante. Loin des clichés d'écrivain régionaliste, voire « champêtre », « Sand est le premier personnage féminin de son temps et de sa condition à avoir revendiqué sa liberté de femme par son travail », juge M. Georges Buisson, administrateur de la Maison-musée de Nohant (Indre), rappelant que l'auteur de La Mare au Diable et La Petite Fadette est aussi la créatrice de deux journaux républicains. Parmi les personnalités favorables à cette idées, aux côtés de sa présidente d'honneur, Claudia Cardinale : on trouve Juliette Binoche, qui a incarné George Sand au cinéma, Élisabeth Badinter, Benoîte Groult, Régine Deforges, Lambert Wilson ou Jean-Claude Brialy. Un projet a été déposé en 1998 par Élisabeth Badinter et Simone Veil. Le 29 septembre 2003 Christiane Smeet-Sand a rencontré un conseiller de Jacques Chirac sur ce sujet et lui a remis une pétition.

- Lucie Aubrac (1912-2007).

Ses funérailles ont donné lieu à un hommage de la Nation, accompagné des honneurs militaires. Dans son message funèbre le président de la République, Jacques Chirac a rappelé à son propos

« que certains êtres d'exception portent au plus haut les valeurs de l'humanité. »

Incarnation du courage, figure emblématique de la résistance à toutes forme d'oppression. Elle fut de tous les combats contre l'occupant allemand et l'idéologie nazie ; pour la vérité, la justice sociale, la reconnaissance des droits de la femme, sa lutte aux côtés des plus démunis et des opprimés.

- Lili Boulanger (1893-1918),

Compositrice, elle est parfois citée aussi pour représenter le monde des Arts.

Actualités en faveur de l'inhumation de femmes au Panthéon

- Du 7 au 17 mars 2002, une exposition sur la façade du Panthéon a été l’occasion de rappeler combien certaines femmes éminentes ont, par leur vie au service de la science, des arts, de la philosophie, de la politique ou par leur engagement, mérité de faire partie de ce Panthéon laïque et républicain.

- Du 8 mars au 12 mai 2002, l'exposition D comme découvreuses s'est tenue au Panthéon, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Détails de la cérémonie sur le site du Ministère de la recherche.

L'exposition, en cinq parties a abordé les thèmes suivants :- Présentation de découvreuses emblématiques : Hildegarde de Bingen, Sophie Germain, Grace Hopper, Marie Curie, Rita Levi-Montalcini… et sous la forme d'une provocation, invitation à la controverse, « elles créent des enfants, mais pas des idées ! » illustrée par des documents anciens, des affiches et des clichés machistes.

- La deuxième partie pose la question « Le cerveau a-t-il un sexe ? », avec une approche tant neurobiologique que sociologique.

- La troisième partie aborde le sujet de la créativité, à tous les échelons, qu’il s’agisse d’inventions pratiques ou de découvertes importantes. Le but n’est pas de se concentrer sur l’élite, mais d’offrir des exemples auxquels les jeunes peuvent s’identifier : on y présente l’activité au quotidien de femmes travaillant à des tâches de recherche et contribuant à l’avancée des connaissances.

- La quatrième partie dresse un bilan, tant sur le parcours des filles que sur la discrimination, et invite au débat « Font-elles une science différente ? »

- La dernière partie est résolument tournée vers l’actualité de la politique scientifique en Europe, les filières et les métiers.

- 21 octobre 2002 : Marie-Jo Zimmermann, députée de la Moselle attire l’attention de la ministre déléguée à la Parité et à l’Égalité professionnelle sur le fait que le Gouvernement s’est engagé à promouvoir une politique active en matière d’égalité des droits entre les hommes et les femmes. À propos de la présence de femmes au Panthéon, elle dira : « Ce déséquilibre flagrant (la proportion hommes-femmes au Panthéon, NDLR) est d’autant moins acceptable que certaines femmes ont marqué l’histoire du pays par leur forte personnalité. Plusieurs d’entre elles ont notamment des titres éminents qui mériteraient au moins d’être examinés dans une logique d’entrée au Panthéon. Il s’agit en priorité d’Olympe de Gouges qui fut l’une des premières féministes. Participant à la Révolution et proposant l’émancipation des femmes par une Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne (1791), elle fut guillotinée en 1793. Dans la même logique, on peut citer la mathématicienne Sophie Germain, Louise Michel, figure légendaire du mouvement ouvrier et de la Commune de Paris et Simone Weil, grande philosophe de la première moitié du XXe siècle. »

- L'écusson informatif sur le Panthéon planté sur le trottoir entourant le bâtiment n'a pas été modifié après la panthéonisation de Marie Curie malgré l'intervention du sénateur Yann Gaillard lors de la séance au Sénat du 10 octobre 2006. Il indique toujours que « depuis 1907, y répose également une femme, il s'agit de l'épouse de Marcellin Berthelot... ».

- Du 5 au 15 mars 2008, la Ville de Paris, en lien avec les Monuments nationaux, affiche neuf grandes figures historiques sur la façade du Panthéon: Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Charlotte Delbo, Solitude, Colette, Maria Deraismes, Louise Michel, Marie Curie, George Sand.