Palais des papes d'Avignon - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

Au XIIIe siècle, avant l'arrivée des papes à Avignon, le rocher sur lequel allait être construit le palais, tel que nous le connaissons aujourd'hui, était en partie réservé aux moulins à vent, en partie construit d'habitations dominées par le palais du Podestat, non loin duquel se trouvait celui de l'évêque ainsi que l'église Notre-Dame-des-Doms, seuls rescapés des constructions antérieures à l'arrivée des pontifes.

Études sur le palais des papes

Le palais des papes est l'une des constructions médiévales sur laquelle les chercheurs disposent d'une des plus riches documentations, mais les premières études historiques, à partir des archives pontificales italiennes, ne datent que de 1890, année au cours de laquelle furent accessibles les Archives secrètes du Vatican. Alors qu'en France, depuis 1693, Étienne Baluze, avait publié sa gigantesque Vitae paparum Avenionensium, sive collectio actorum veterum, sur la base des archives avignonnaises.

Le savant corrézien y regroupa un grand nombre de textes, actes et autres brefs et bulles, ayant trait à la construction et à la vie du palais pontifical d'Avignon. Mais il fallut attendre plus d'un siècle et demi pour qu'un érudit s'attache à étudier le palais lui-même. Ce fut J.M.A. Chaix qui, en 1849, entreprit une première études des fresques. Quant à l'étude historique et archéologique, elle fut faite, en 1855, par Jules Courtet. Il revint ensuite à Eugène Viollet-le-Duc de publier, au début des années 1870, la première étude architecturale sur le palais et les remparts d'Avignon.

La décennie suivante, en 1882, se tint, à Avignon, le Congrès archéologique de France. Ce fut l'occasion pour l'archiviste départemental, Louis Duhamel, de faire part aux congressistes de deux communications au sujet du palais pontifical. Une nouvelle approche de l'étude du plus grand monument d'Avignon se dessinait et allait permettre d'appréhender différemment son histoire.

Noël Coulet, professeur émérite à l'université de Provence, a constaté que « l’historiographie provençale des XVIIe et XVIIIe siècles est également tributaire d’une tradition déjà formée. Il s’agit principalement d’une tradition italienne (pour ne pas dire ultramontaine dans cette fin du XIVe siècle où l’Église va se diviser entre le pape de Rome et le pape d’Avignon). Ce n’est que depuis un siècle, qu’à l’exemple de Noël Valois, les historiens ont compris que cette période ne pouvait s’étudier qu’en confrontant les archives avignonnaises à celles du Vatican ».

Après la publication par Fr. Ehrle, en 1890, de son Historia Bibliotheca romanorum Pontificum tum Bonifatianæ tum Avinionensis, c'est cette méthode que suivirent K. H. Shäfer et Robert André-Michel. Le premier édita, entre 1911 et 1937, les comptes de la Révérende Chambre Apostolique d'Avignon - le ministère des finances pontificales - dans lesquels la construction du palais tient une place importante, tandis que le second publia, en 1917 et 1918, toute une série de documents inédits sur le palais des papes.

Ce fut dans cette même voie que se dirigea le docteur Gabriel Colombe qui, de 1909 à 1945, publia essentiellement dans les Mémoires de l'Académie de Vaucluse, sous le titre général de Recherches et critiques archéologiques, plus de soixante études sur le palais. À la même époque, un autre avignonnais, Joseph Girard, fit de même entre 1909 et 1958. Durant ce demi-siècle, il fit éditer onze études et ouvrages sur ce thème. Leur successeur fut Sylvain Gagnière, conservateur du palais, qui étaya son érudition par d'importantes fouilles archéologiques in situ et publia le résultat de ses recherches en vingt-sept ouvrages de 1962 à 1991.

Origine et implantation : le choix d'Avignon

Après son élection à Pérouse, le 24 juillet 1305 et son couronnement à Lyon, le 15 novembre, le pape Clément V, qui refusait de rejoindre Rome où se déchaînait la lutte entre Guelfes et Gibelins, entreprit une longue errance dans le royaume de France et la Guyenne anglaise. L'ancien archevêque de Bordeaux avait été élu grâce au soutien du roi de France, dont il était le sujet mais non le vassal, en échange duquel soutien il lui devenait redevable.

Le concile de Vienne, qu'il avait convoqué pour juger l'Ordre du Temple, nécessitait qu'il se rapprochât de cette ville. Il rejoignit donc le Comtat Venaissin, terre pontificale. Si son choix se porta aussi sur la ville d'Avignon, possession du comte de Provence, c'était que sa situation sur la rive gauche du fleuve la mettait en relation avec le nord de l'Europe, par l'axe Rhône/Saône et dans cette vallée du Rhône, frontière commune entre la France et le Saint-Empire romain germanique, seules des villes desservies par un pont pouvaient postuler à un rôle de capitales internationales. C'était le cas d'Avignon avec le pont Saint-Bénézet, le lieu de passage obligé entre l'Espagne et le Languedoc, la Provence et l'Italie

De plus, l'importance des foires de Champagne jusqu'à la fin du XIIIe siècle et la pérennité de la foire de Beaucaire avaient fait d'Avignon et de son rocher une étape commerciale obligée. La présence pontificale allait lui redonner un lustre qu'elle était en passe de perdre et le conflit entre l'Angleterre et la France une importance politique que n'aurait pu avoir Rome trop excentrée vis-à-vis de ces deux royaumes.

Si Rome, dès l'Antiquité, avait dû sa puissance et sa grandeur à sa position centrale dans la bassin méditerranéen, elle avait perdu de l'importance et, dans cette fin du Moyen Âge, le centre de gravité du monde chrétien s'était déplacé et la situation d'Avignon était bien plus favorable géographiquement et politiquement.

Clément V n'arriva à Avignon que le 9 mars 1309 et logea au couvent dominicain des frères prêcheurs. Sous ce pontificat, Avignon devint, sous la haute surveillance du roi de France Philippe le Bel, la résidence officielle d'une partie du Sacré Collège des cardinaux, tandis que le pape préféra résider à Carpentras, Malaucène ou Monteux, cités comtadines.

À la mort de Clément V, et suite à une élection difficile, Jacques Duèze fut élu à Lyon le 7 août 1316. À 72 ans, son âge avancé le fit considérer par les cardinaux comme un pape de transition. N'étant ni italien ni gascon, il n'avait eu qu'un rôle politique effacé jusqu'alors. Or, dès le 9 août, il fit part de son intention de rouvrir l'Audience de la Contredite à Avignon, le 1er octobre suivant. Il signifiait ainsi sa volonté de fixer la papauté dans la ville dont il avait été l'évêque depuis le 18 mars 1310. La logique aurait voulu que Carpentras fut le séjour transalpin de la papauté. Mais la plus grande ville du Comtat Venaissin restait entachée par le coup de force des Gascons lors du conclave qui avait suivi la mort de Clément V. De plus, l'ancien évêque d'Avignon, préférait, à l'évidence, sa cité épiscopale qui lui était familière et qui avait l'avantage de se situer au carrefour des grandes routes du monde occidental grâce à son fleuve et à son pont.

Couronné le 5 septembre, il choisit le nom de Jean XXII et descendit à Avignon par la voie fluviale. Arrivé sur place, il se réserva la disposition du couvent des frères prêcheurs avant de s'installer à nouveau dans le palais épiscopal qu’il avait occupé.

Ce palais était situé sur l'emplacement de l'actuel palais des papes. Les bâtiments épiscopaux étaient dans le secteur de la ville le plus facile à défendre, d’où son choix. Il entreprit d’adapter son ancienne résidence à sa nouvelle charge. Guasbert Duval (ou Gasbert de la Val) vicaire général, compatriote du pape et futur évêque de Marseille fut chargé des acquisitions nécessaires à l’agrandissement. Armand de Via, son neveu, alors évêque d'Avignon, qui avait été expulsé contre une promotion cardinalice, acheta le terrain où fut bâti le nouvel évêché, aujourd'hui occupé par le Musée du Petit-Palais.

Les premiers travaux furent confiés à Guillaume Gérault, dit de Cucuron. Le logement du pape se trouvait dans l’aile ouest ainsi que le studium et les appartements de ses plus proches collaborateurs. Le côté nord était constitué par l’église paroissiale Saint-Étienne qui fut transformée en chapelle pontificale Sainte-Madeleine. À l’est furent installés les logements des « cardinaux neveux » ainsi que différents services de la Curie. Dans cette aile orientale, mais plus au sud, se trouvaient les services du trésorier et du camérier. Au sud un bâtiment fut construit pour les audiences. Le dernier chantier fut entrepris par Guillaume de Cucuron en mars 1321 et définitivement achevé en décembre 1322.

Le palais vieux de Benoît XII

Le 4 décembre 1334, à l'aube, Jean XXII mourut à 90 ans. Ce fut Jacques Fournier, dit le cardinal blanc, qui lui succéda. Après avoir choisi le nom de Benoît XII en l’honneur du patron de l’Ordre des cisterciens dont il était issu, le nouveau pape fut couronné, en l’église des dominicains d’Avignon, le 8 janvier 1335, par le cardinal Napoléon Orsini, qui avait déjà couronné les deux papes précédents.

Installé dans le palais épiscopal qu'avait totalement transformé son prédécesseur, le nouveau pape décida très vite de le modifier et de l'agrandir. Dès le 9 février 1335, le pontife adressa une lettre au Dauphin du Viennois lui recommandant un frère convers de l'abbaye de Fontfroide chargé d'acheter du bois en Dauphiné pour un nouveau palais.

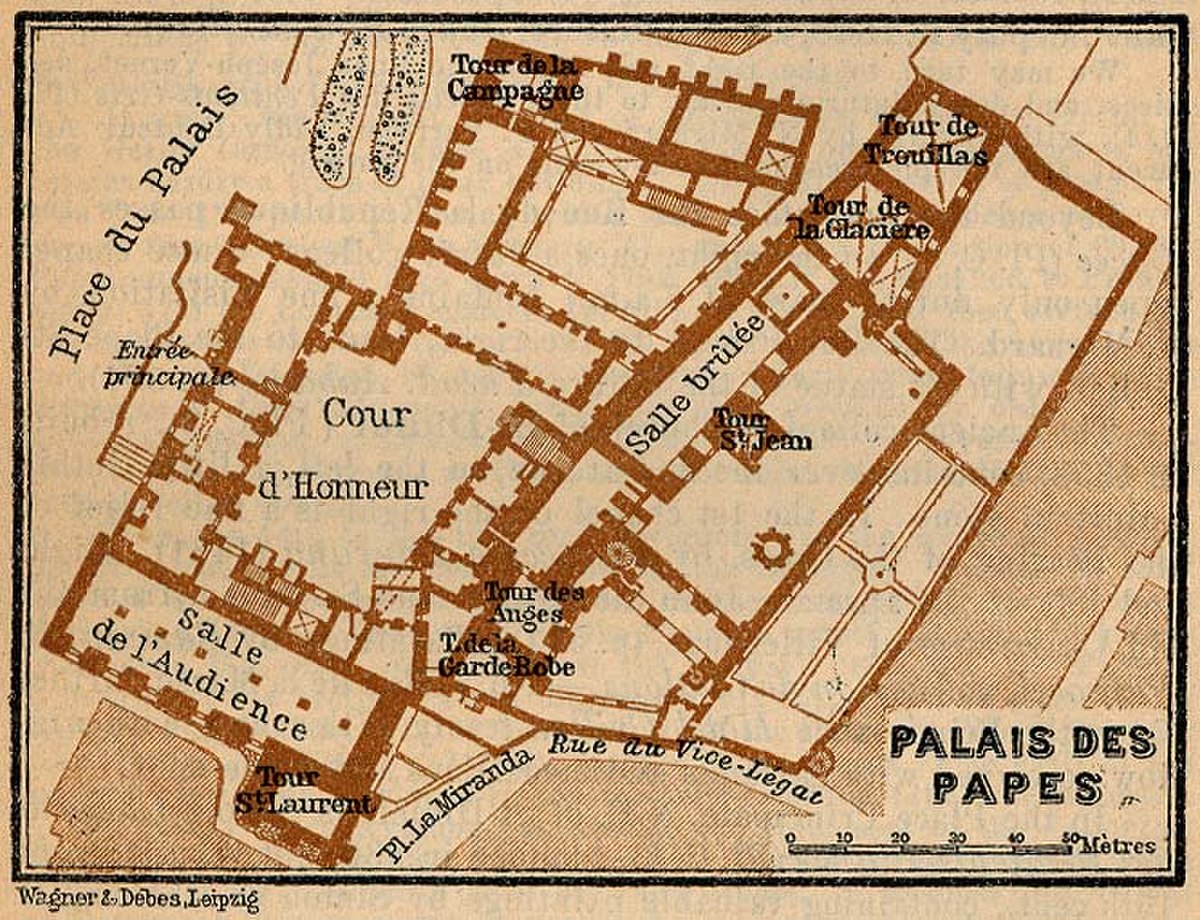

Il fit démolir tout ce que son prédécesseur avait fait construire et d'après les plans de l'architecte Pierre Obreri, il fit bâtir la partie septentrionale du palais apostolique, qu'il termina par les assises de la tour du Trouillas. La Révérende Chambre Apostolique - le “ministère des finances” pontificales - acheta le palais qu'avait fait bâtir Armand de Via pour servir d'habitation aux évêques d'Avignon.

Les concepteurs choisirent le rocher des Doms pour l'extension du palais. Le choix de cette hauteur rocheuse permit de donner de l'ampleur à l'ensemble, de manière à le rendre plus impressionnant, et aussi d'échapper aux inondations qui, à l'époque, noyaient régulièrement une grande partie de la ville. Autre avantage non négligeable, le palais était ainsi visible du sommet des Alpilles, des Dentelles de Montmirail et surtout de Villeneuve-lès-Avignon, qui était alors terre de France, Avignon étant terre d'Empire.

Pourtant l'idée première de ce pontife était de remettre de l'ordre dans l'Église et de ramener le Saint-Siège à Rome. À peine élu, il avait fait annuler les commandites de son prédécesseur et renvoyé dans leur diocèse ou abbaye tous les prélats et abbés de la cour.

Le 6 juillet 1335, quand arrivèrent à Avignon des envoyés de Rome, il leur fit la promesse de revenir sur les bords du Tibre mais sans préciser de date. Mais la révolte de la cité de Bologne et les protestations des cardinaux mirent un terme à ses désirs et le convainquirent de rester sur les rives du Rhône. En attendant, il passa les quatre mois d’été installé dans le palais construit à Pont-de-Sorgues par son prédécesseur.

Pour diriger les travaux de son palais, au printemps 1335, il fit venir Pierre Peysson, un architecte qu’il avait employé à Mirepoix, le chargeant de réaménager la tour des Anges et la chapelle pontificale nord. Malgré son austérité, Benoît XII envisagea même, sur les conseils de Robert d’Anjou, d’engager Giotto pour faire décorer la chapelle pontificale. Seule sa mort en 1336 empêcha ce projet. Ces nouveaux bâtiments furent consacrés, le 23 juin 1336, par le camérier Gaspard (ou Gasbert) de Laval. Le 5 du même mois, le pape justifia sa décision auprès du cardinal Pierre des Prés :

« Nous avons pensé et mûrement considéré qu’il importe beaucoup à l’Église Romaine d’avoir dans la cité d’Avignon où réside depuis longtemps la Cour romaine et où nous résidons avec elle, un palais spécial où le pontife romain puisse habiter quand et aussi longtemps qu’il lui paraîtra nécessaire. »

Le 10 novembre 1337, la Guerre de Cent ans débutait. En Flandre, les Anglais prirent pied sur l’île de Cadsan, tandis que la flotte française offrit bataille à celle du roi d’Angleterre à Southampton. Benoît XII, par ses légats, sollicita une trêve qui fut acceptée par les deux parties. Ce ne fut pourtant pas ce conflit franco-anglais qui incita le pape à se faire édifier un palais fortifié mais, dès son élection, la crainte de l’empereur Louis de Bavière. Les relations entre la papauté et l'Empire étaient extrêmement tendues depuis que le 8 octobre 1323, Jean XXII avait déclaré en plein consistoire que le Bavarois était un usurpateur et un ennemi de l'Église. Convoqué à Avignon pour se justifier de son soutien aux Visconti, il ne s'était pas présenté et avait été excommunié le 23 mars 1324. En représailles Louis IV de Bavière était descendu en Italie avec son armée pour se faire couronner à Rome et avait même fait élire un antipape en la personne de Nicolas V qui avait destitué Jean XXII rebaptisé Jean de Cahors. Même si Benoît XII se montra plus conciliant, Avignon, qui était en terre d'Empire, restait sous la menace tout en étant infiniment plus sûre que toute autre ville d'Italie.

C'est cet édifice fortifié qui est connu de nos jours sous le nom de « palais vieux ». Dans celui-ci, la Bibliothèque pontificale fut installée à l'intérieur de la tour du Pape avec le trésor pontifical. Sous le pontificat du troisième pape d’Avignon, elle comprenait quatre sections : théologie, droit canon, droit civil et médecine.

L’année 1337 vit en mars le début de la construction des appartements pontificaux ; en mai, les comptes de la Révérende Chambre Apostolique révèlent que le chantier employait 800 ouvriers ; en novembre, commença la construction de la grande aile et de l’aile du midi.

En 1338, au mois de juillet, étaient achevées la tour des Latrines et la petite tour de Benoît XII ; en septembre, les appartements pontificaux étaient prêts, ils furent alors peints à fresques par Hugo, un peintre « suivant la cour romaine » et Jean Dalban, tandis qu’au mois de décembre, commençait la construction du cloître.

En mars 1339, sa structure était terminée. En août de la même année, débutait la construction de la tour de la Campane et de l’aile des familiers ; et dans le dernier semestre on assistait à la fin des grands travaux du palais pontifical, la cuisine et les dépendances étant achevées.

En début d’année 1340, la décoration du cloître était réalisée ; en juin, c’était la fin de la construction de l’aile des familiers qui jouxtait la tour de la Campane. C’est là que furent logés empereur, rois, princes et ducs. En décembre, la tour de la Campane achevée allait servir de logement aux marchands « à la suite de la Cour de Rome », le plus bas étage étant utilisé pour entreposer leurs marchandises. Enfin, en août 1341, la tour du Trouillas (pressoir) était mise en chantier.

Ce fut à la demande du cardinal Stéfaneschi que Simone Martini, le plus gothique des peintres italiens considéré comme le chef de file de l’École de Sienne, vint sur place avec son épouse Giovanna et son frère Donat. Il avait été l’élève de Duccio de Buoninsegna. Giacomo Stefaneschi, le cardinal de Saint-Georges, en profita pour lui passer commande des fresques du porche de Notre-Dame-des-Doms. Martini les commença dès 1336. Elles furent achevées avant la mort du commanditaire en 1343.

Le palais neuf de Clément VI

Clément VI entra dans le palais construit pour Benoît XII. Il ne lui parut point suffisant. Jean du Louvres, dit de Loubières, fut chargé d’édifier un palais neuf digne de lui. Dès le début de l’été 1342, il ouvrit un nouveau chantier et s'installa dans l'ancienne salle d'Audience de Jean XXII, au milieu de ce qui allait devenir la Cour d'honneur, jusqu'à sa démolition en 1347.

Il attaqua ses travaux le 17 juillet 1342 avec la tour des Cuisines et la tour de la Garde Robe. Ces deux nouvelles tours furent achevées en mai 1343. Dans la tour des Cuisines se trouvait la Bouteillerie qui servait aussi à déposer dans des coffres la vaisselle d’or et d’argent de la table pontificale.

Le 4 mars 1345, il commença le chantier du nouveau palais (Opus Novum) dont la tour du Trouillas fut enfin terminée en mars 1346. Lors de la clôture des travaux, le 21 octobre 1351, la superficie totale du palais des papes atteignit 6 400 m2. Tous ceux qui virent, en ce temps-là, le palais neuf furent impressionnés à l’exemple de Jean Froissart qui le tint pour « la plus belle et la plus forte maison du monde ». Un siècle plus tard, César de Nostredame, le fils puîné de Nostradamus, tombait toujours en admiration devant « sa fière et austère façade ».

Avec cette nouvelle façade, le palais avait pris l’aspect que nous lui connaissons aujourd’hui. Et Clément VI n’oublia pas de faire placer les armoiries des Roger sur l’entrée principale, au-dessus du nouveau portail des Champeaux. L’héraldique décrit ainsi ce blason : « d’argent à la bande d’azur accompagné de six roses de gueules, trois en chef en orle, trois en pointe de bande ».

Mais surtout le pape fit couvrir les murs de fresques. Matteo Giovanetti, un prêtre de Viterbe, élève du grand Simone Martini qui se mourait à Avignon, dirigea d'importantes équipes de peintres venus de toute l'Europe.

Matteo Giovanetti commença le 13 octobre 1344 la décoration de la chapelle Saint-Martial qui s’ouvre dans le Grand Tinel. Elle fut achevée le 1er septembre 1345. Du 9 janvier au 24 septembre 1345, il décora l’oratoire Saint-Michel. En novembre 1345, il débuta les fresques du Grand Tinel qu’il termina en avril 1346. Puis en 1347, du 12 juillet au 26 octobre, il œuvra dans la salle du Consistoire, puis dans la chapelle Saint-Jean.

Le 9 juin 1348, Clément VI acheta Avignon à la reine Jeanne pour 80 000 florins, la ville devint alors indépendante de la Provence et propriété pontificale comme le Comtat Venaissin.

Le palais des papes après Clément VI

Lorsqu'en 1352, Clément VI décéda, les réserves financières du Siège apostolique étaient au plus bas. C'est l'une des raisons qui fit que ses successeurs durent se contenter de menus travaux et de finitions.

Giovanetti reprit ses pinceaux en 1352. Un prix-fait du 12 novembre fait mention des fresques des Prophètes de la Grande Salle de l’Audience, les seules peintures du pontificat d’Innocent VI. Un an plus tard, le pontife fit renforcer l'aile sud par la construction de la tour Saint-Laurent et la tour de Gache fut surélevée.

En 1354, l'incendie qui ravagea la tour de Trouillas n'empêcha pas la continuation des travaux de la tour Saint-Laurent. Sa construction fut achevée en 1356. Atteint de la goutte, Innocent VI fit bâtir, en 1357, un petit pont couvert entre le Petit Tinel et la sacristie nord. Ce pont n'existe plus car il fut détruit en 1811.

Le 6 novembre 1362, dans la chapelle du palais vieux, Guillaume de Grimoard fut couronné pape par Étienne-Audouin Aubert, cardinal d’Ostie et neveu du pontife défunt. Il prit le nom d'Urbain V et déclara à son arrivée au palais : « Mais je n'ai même pas un bout de jardin pour voir grandir quelques fruitiers, manger ma salade et cueillir un raisin ». Ce fut pourquoi il entreprit durant son pontificat de coûteux travaux d'extension des jardins. Celui qui jouxte le palais des papes sur sa façade orientale est toujours dénommé « Verger d'Urbain V ».

Outre les jardins, Urbain V fit construire par l'architecte Bertrand Nogayrol, la Roma, une longue galerie à un étage, perpendiculairement à la tour des Anges. Elle fut achevée en 1363, et cette date marque la fin des travaux architecturaux du palais neuf.

Le pape fit décorer la Roma par Matteo Giovanetti. Ses peintures sur toile de la vie de saint Benoît débutèrent le 31 décembre 1365 pour s’achever en avril 1367. Cette galerie n'existe plus de nos jours car elle a été rasée par le génie militaire en 1837.

Les sièges du palais des papes

Grégoire XI ne fit entreprendre aucun chantier sur le palais. Il ramena la papauté à Rome où il décéda en 1378. Le conclave porta d'abord sur le trône pontifical Urbain VI. Mais l'élection ayant été faite sous les menaces des Romains et le nouveau pontife ayant surtout un caractère irascible, les cardinaux se déjugèrent, le déposèrent et mirent sur la trône de saint Pierre Clément VII. Le Grand Schisme venait de commencer. Urbain VI restant à Rome, Clément VII à Avignon s'installa dans le palais des papes.

Il eut comme successeur Benoît XIII, élu le 28 septembre 1394, qui avait promis de se démettre, s'il le fallait, pour mettre un terme au Grand Schisme. Son acharnement à ne point tenir sa parole lui valut un premier retrait d'obédience de la part de la France et de ses alliés le 28 juillet 1398. Le pontife avignonnais s'enferma alors dans son palais où vint l'assiéger Geoffroy le Meingre, dit Boucicaut, en septembre.

La cuisine du Grand Tinel fut, lors de ce premier siège, le théâtre d'une intrusion de la part des hommes de Boucicaut et de Raymond de Turenne, le neveu de Grégoire XI. Martin Alpartils, un chroniqueur catalan contemporain, narre leur coup de force. Ayant réussi à pénétrer sous l'enceinte du palais en remontant la Durançole et les égouts des cuisines, ils empruntèrent un escalier à vis qui les mena dans la cuisine haute. Alertées, les troupes fidèles à Benoît XIII les repoussèrent en leur jetant des pierres détachées de la hotte et des fascines enflammées.

Ce récit est corroboré par le facteur avignonnais de Francesco di Marco Datini, le grand marchand de Prato auquel il écrivit :

« Hier, 25 octobre, nous étions ce soir-là à table, lorsqu'il vint un chevalier espagnol qui s'arma dans la boutique : nous eûmes bien de lui 200 florins. »

Questionné, l'acquéreur indiqua que lui et les siens allaient pénétrer dans le palais par les égouts.

« Bref à minuit, 50 à 60 des meilleurs qui se trouvaient là, entrèrent dans ce palais. Mais, lorsque tous ces gens furent dedans, une échelle, dit-on, se renversa et la chose fut découverte sans qu'ils puissent retourner en arrière. Le résultat fut que tous les nôtres furent faits prisonniers, la plupart blessés et que l'un d'eux fut tué. »

Le facteur attribue l'échec de ce coup de main à la fébrilité et à la précipitation de ses auteurs :

« Ils étaient si désireux d'entrer dans ce palais, et Dieu sait que c'était une belle proie ! Pensez qu'il y a dedans plus d'un million d'or ! Depuis quatre ans ce pape a toujours ramassé de l'or. Ils eussent été tous riches, et maintenant ils sont prisonniers, ce qui afflige beaucoup la ville d'Avignon. »

Après trois mois de combat intense, le siège s'éternisa et le blocus du palais fut décidé. Puis en avril 1399, seules les issues furent gardées pour empêcher Benoît XIII de s'enfuir. La correspondance envoyée à Prato continue à faire vivre le quotidien du siège vu par des Avignonnais. Une lettre datée du 31 mai 1401 avertit l’ancien négociant avignonnais de l’incendie de son ancienne chambre :

« Le dernier jour du mois passé, la nuit, avant prime, quatre maisons ont brûlé devant chez vous, exactement en face de la chambre du haut dans laquelle vous aviez coutume de dormir ; et puis le feu fut chassé par le vent contraire dans votre chambre et la brûla avec lit, courtines, quelques marchandises, écritures et autres choses, parce que le feu était fort et prit à une heure où tout le monde dormait, si bien que nous ne pûmes sortir ce qui était dans votre chambre étant occupés à sauver des choses de plus grande valeur. »

Celle du 13 novembre informe le marchand du bombardement de sa maison :

Finalement, en dépit de la surveillance dont il était l'objet, le pontife réussit à quitter le palais et sa ville de résidence le 11 mars 1403, après un éprouvant siège de cinq ans.

Si Benoît XIII ne revint jamais plus à Avignon, il avait laissé sur place ses neveux, Antonio de Luna avec la charge de recteur du Comtat Venaissin, et Rodrigo. Celui-ci et ses Catalans s'installèrent dans le palais pontifical. Le mardi 27 janvier 1405, à l’heure de vêpres, le clocher pyramidal de Notre-Dame des Doms s’écroula et écrasa dans sa chute l’antique baptistère dédié à saint Jean. Les Catalans furent accusés de cette action et ils en profitèrent pour établir une plateforme sur ces ruines afin d'installer leur artillerie.

Confronté à la déposition de son oncle par le concile de Pise, en 1409, et à la défection des Avignonnais et des Comtadins, l'année suivante, Rodrigo de Luna, devenu recteur à la place de son frère, regroupa toutes ses forces dans le palais des papes. Pour sa sécurité, il continua à fortifier le rocher des Doms et afin de voir venir de possibles assaillants, il finit de faire démolir toutes les maisons devant le palais et forma ainsi la grande esplanade que l'on connaît aujourd'hui. Le second siège fut mis devant le palais et fut appelé dans les chroniques contemporaines « guerre des Catalans ». Il allait durer dix-sept mois. Enfin, le 2 novembre 1411, les Catalans de Rodrigo de Luna, affamés et désespérant de recevoir de l'aide, acceptèrent de se rendre au camérier François de Conzié.

L'Arlésien Bertrand Boysset note à ce propos dans son journal qu'en 1403, dès le mois de décembre, furent démolies toutes les maisons situées entre le grand et le petit palais pour faciliter la défense :

« L’an MCCCCIII, du mois de décembre, janvier et jusqu’à mai, furent démolies les maisons qui étaient entre le grand et le petit palais, jusqu’au pont du Rhône ; et après on commença à bâtir de grands murs sur la Roque de Notre-Dame des Doms grâce auxquels étaient reliés le grand palais au petit palais et à la tour du pont, de telle façon que le pape Benezey et les autres après lui puissent entrer et sortir du palais. »

Entretemps, à Pise, le concile avait élu un nouveau pape Alexandre V. Alors que son objectif était de mettre fin au schisme, la chrétienté se retrouvait avec non plus deux mais trois papes. Ce pontife, reconnu par la Cour de France, envoya le cardinal Pierre de Thury pour gouverner Avignon et le Comtat. Il eut le titre de légat et vicaire général de 1409 à 1410.

Mais les 5 et 6 décembre 1409, sur ordre de Rodrigo de Luna, que le légat n'avait pas démis de ses fonctions de recteur du Comtat, se réunirent les États à Pont-de-Sorgues. Les Catalans pour résister aux ennemis de Benoît XIII avaient besoin de troupes et d’argent. Les délégués des trois ordres autorisèrent ces deux levées. Et pour simplifier les choses, alors que Benoît XIII était réfugié à Peñíscola et Grégoire XII régnait à Rome, le cardinal Baldassarre Cossa, fut élu par le concile de Pise. Il prit le nom de Jean XXIII. Il y avait à nouveau trois papes et ce fut lui qu'Avignon choisit comme souverain pontife.

Le palais après les papes

François de Conzié, gouverneur d'Avignon

En 1411, Jean XXIII nomma le camérier François de Conzié, qui était déjà vicaire général d'Avignon, gouverneur des États pontificaux. Ce pape, incapable de régler à Pise les problèmes du royaume de Naples, désirait s'installer à Avignon. Le 31 décembre 1412 il adressa des instructions à son camérier. Pour les réparations nécessaires au palais des papes, il devait réserver les ventes des biens meubles et immeubles d’Avignon et du Comtat dont les propriétaires mouraient sans héritier et y consacrer les sommes restituées par les usuriers des provinces ecclésiastiques d’Arles, Aix-en-Provence et Embrun de même que celle d’Avignon et du Comtat ainsi que les legs faits à des œuvres pies.

Un temps d'arrêt fut marqué à partir du dimanche 7 mai 1413 quand le décor représentant une voûte céleste, toiles de couleur bleue et constellées d'or, ainsi que les fresques qui ornaient les murs du grand Tinel furent détruits par un incendie.

Le 8 février 1414, de Mantoue, Jean XXIII fit parvenir de nouvelles instructions. François de Conzié avait ordre d'utiliser sur place le reliquat des sommes dues à la Révérende Chambre apostolique, l’impôt sur la croisade contre Ladislas de Duras, des contributions fournies par différents évêchés, les cens dus par la chapitre de Maguelonne et la ville de Montpellier et 500 florins à prendre sur la dépouille de Jean la Vergne, évêque de Lodève.

Les travaux avancèrent puisque le 17 avril 1414, pour refaire les toitures du palais, Guillaume Fournier et Guillaume André, tuiliers à Châteauneuf-Calcernier, s’engagèrent à livrer 25 000 tuiles à la Saint-Michel. Ils reçurent un florin, seize sous d’arrhes avec la promesse que chaque mille leur sera payé 6,5 florins.

Le camérier et gouverneur d'Avignon en profita aussi pour faire restaurer tous les édifices endommagés pendant la « guerre des Catalans », dont le pont d'Avignon, la cathédrale et les remparts.

Ce fut le 21 décembre 1415 que François de Conzié reçut l’empereur Sigismond de Luxembourg venu spécialement à Avignon pour passer les fêtes de Noël. Il en repartit le 13 janvier 1416, en emportant une reproduction du palais des papes qu’il avait commandée au camérier. Elle avait été spécialement exécutée par Jean Laurent, architecte, et maître Bertrand, peintre, qui avait reçu 50 florins pour leur œuvre.

En 1418, l’élection de Martin V par le concile de Constance mit un terme au Grand Schisme et Pierre d'Ailly fut nommé légat à Avignon par le nouveau pontife. Il mourut deux ans après. Il ne fut pas remplacé et François de Conzié continua à gouverner seul jusqu'à son décès le 31 décembre 1431.

Les légats pontificaux

Après un conflit entre le pape Eugène IV et le concile de Bâle pour savoir qui aurait en charge Avignon, un compromis intervint pour désigner le cardinal Pierre de Foix.

Ces tergiversations irritèrent Avignonnais et Comtadins, ce qui contraignit le cardinal à arriver à la tête d'une armée pour mater la révolte. Les Comtadins cédèrent en mai 1433 et Avignon capitula le 8 juillet après un siège de deux mois. Le nouveau gouverneur put alors s'installer au palais des papes. Ce fut là, le 24 novembre 1433, qu'il reçut du pape la bulle le nommant légat a latere avec juridiction sur les pays de langue d'oc.

Le conflit entre le pape de Rome et les pères conciliaires s'envenimant, en 1436, il fut un moment question que le concile quittât Bâle et vînt tenir ses assises en Avignon. La rupture fut parachevée quand le duc de Savoie, Amédée VIII, fut élu pape. Son intronisation eut lieu dans la cathédrale de Lausanne, où il fut couronné le 23 juillet 1440 et prit le nom de Félix V. Ses envoyés tentèrent de soulever la ville d'Avignon le 15 septembre mais leur tentative échoua.

À Avignon, le cardinal de Foix fut à la fois un administrateur avisé et un grand seigneur qui dépensa sans compter. Il décéda le 13 décembre 1464 et ses héritiers ne se résolurent à rendre le palais des papes qu'en mars 1465.

Louis XI insista alors auprès du Vatican pour faire nommer un prélat de sa famille à la légation d'Avignon. Si Paul II s'y refusa, son successeur Sixte IV accepta d'en confier la charge à Charles de Bourbon, archevêque de Lyon. Le 2 avril 1472, il reçut les pouvoirs mais non le titre de légat et fut révoqué le 21 février 1476, ce qui permit au pape de nommer légat son neveu, Julien de la Rovère, pour lequel l'année précédente, il avait élevé l'évêché d'Avignon au rang d'archevêché.

Furieux Louis XI décida d'intervenir militairement le 30 avril 1476 pour réinstaller son cousin au palais des papes. Si l'affaire put se régler diplomatiquement, cela n'empêcha point le roi de France de diriger quelques compagnies de routiers soudoyées par ses soins vers Avignon et le Comtat pour les piller.

Mais le futur Jules II se révéla aussi fin tacticien qu'administrateur éclairé. Ce fut lui qui créa en 1476 le célèbre Collège du Roure, révisa en 1481 les statuts municipaux et qui, après s'être opposé au pape Alexandre VI, en 1494, et être rentré en grâce un an plus tard, reçut magnifiquement, César Borgia, le fils du pape, dans son palais d'Avignon. Il fut élu pape le 1er novembre 1503. C'est à lui que l'on doit la première vraie restauration du palais après le départ définitif des papes et antipapes.

Après Julien de la Rovère furent en charge les cardinaux Georges d'Amboise (1503-1510) et Robert Guibé (1510-1513). Leur successeur fut le cardinal François-Guilhem de Clermont-Lodève (1503-1541). Nommé par Léon X, à sa demande, il entreprit toute une série de travaux dans le palais pontifical. Il fit d'abord restaurer les chapelles de Benoît XII et de Clément VI en 1516, puis fit édifier deux ans plus tard la salle de la Mirande. Il est entré dans l'histoire avignonnaise pour avoir reçu à six reprises François 1er au palais des papes. Le roi de France vint une première fois en février 1516, au retour de Marignan, puis lors de la première invasion de la Provence par les troupes de Charles Quint, où il fut reçu le 14 septembre 1526 par le légat. Il fit un nouveau séjour en août 1533, alors qu'il se rendait à Marseille pour rencontrer Clément VII.

Ce fut à l'issue de ces trois premières visites que le roi fit publier des lettres patentes, en février 1535, accordant aux Avignonnais le statut de « régnicole », c'est-à-dire sujets du roi. Il revint à nouveau le 12 septembre 1536 lors de la seconde invasion de la Provence par Charles Quint, puis les 14 et 15 décembre 1537 et enfin les 13 et 15 mai 1538.

Ensuite la légation revint au cardinal Alexandre Farnèse (1541-1565), archevêque d'Avignon et neveu du pape Paul III. Il ne résida pas et délégua ses pouvoirs à des vice-légats. Sa seule visite eut lieu en 1533 pour se rendre à Avignon et Carpentras. Pour lutter contre les religionnaires, en 1561, Pie IV dut envoyer son cousin Fabrice Serbelloni. Le capitaine pontifical avait pour mission de défendre Avignon et le Comtat contre l'hérésie.Il s'en acquitta tant par les armes qu'en proscrivant la réforme dans l'ancienne cité papale. Il transforma le palais des papes en prison pour les hérétiques et, en 1562, fit décapiter sur la place du palais, Jean-Perrin Parpaille, fils d'un ancien primacier de l'université d'Avignon.

Le 22 février 1559, par bulle, Pie V ordonna à son vice-légat d'expulser les juifs d'Avignon dans un délai de trois mois. Jean-Marie de Sala porta, de son propre chef ce délai à deux ans, ce qui lui valut d'être démis et rappelé à Rome.

Cousin du roi Charles IX et nouveau légat, le cardinal Charles de Bourbon (1565-1590) ne résida pas non plus et se fit remplacer par un co-légat en la personne du cardinal Georges d'Armagnac (1565-1585). Celui-ci transforma Avignon en bastion de la contre-réforme. En 1566, il mit notamment en place un tribunal de la Rote, calqué sur celui de Rome, qui jugea toutes les affaires ecclésiastiques, civiles et criminelles. Il fut aussi bâtisseur. Son contemporain, Louis de Pérussis, dans ses Discours écrivit quelques lignes jugeant sévèrement le palais des papes :

« Ce palais est une grande masse de pierre et l'une des grandes de la chrétienté, ung vray cahos et un corps sans ame, non faict par ordonnance, proportion, pour commodité ou pour plaisir, estant ung bastiment confiz et sans la qualité de l'architecture. »

Mais cette pique acérée n'était pas gratuite et avait uniquement pour but de louanger ensuite le co-légat pour l'ensemble des travaux qu'il avait fait réaliser dans le palais :

« Il (le cardinal) se mit à bastir, percer, rompre, rédiffier, dressant galleries, passages, salles, chambres, antichambres, guarderobes, cabinetz, estuddes, lieux secrets, jardins, cotihles, offices, librairies, tinelz, guardemenger, despences, fourtz ; esclaircissant, donnant l'air, blanchissant, plastrant et enrichissant tous tels lieux, de façon qu'ils ressemblent ja une belle et nefve transformation, retornée d'obscurité et vieillesse en clarté et nouveauté. »

Il fut remplacé par Dominique Grimaldi (1585-1589), ancien général des galères pontificales à Lépante. Ce prélat guerrier participa lui-même sur le terrain à la lutte contre les protestants.

Alexandre Farnèse, archevêque et cardinal-légat d'Avignon | Charles de Bourbon, archevêque de Rouen et cardinal-légat d'Avignon | Pierre Ottoboni, dernier cardinal-légat d'Avignon et futur pape Alexandre VIII |

Les vice-légats d'Avignon

Dès la fin du XVIe siècle, les véritables gouverneurs des États pontificaux enclavés en France furent les vice-légats. Le plus célèbre d'entre eux reste le cardinal Jules Mazarin, qui eut Fabrice de La Bourdaisière comme pro vice-légat de 1634 à 1636, pendant sa nonciature à Paris. Joseph Girard explique :

« Après la mort du cardinal de Bourbon, la légation avait toujours été confiée à des cardinaux italiens, neveux ou parents du pape, qui ne résidèrent pas à Avignon. On finit par supprimer la charge. À partir de 1691, le vice-légat continua à administrer les États du Saint-Siège, mais sous la direction d'une commission de cardinaux et de prélats siégeant à Rome et qu'on appela la « Congrégation d'Avignon ». Il garda également la délégation des pouvoirs spirituels dans les provinces ecclésiastiques de Vienne, d'Arles, d'Aix et d'Embrun. Il avait, à ce titre, sa propre chancellerie ou daterie ; il était ecclésiastique et toujours italien. D'ailleurs toutes les fonctions importantes et l'archevêché furent désormais dévolus à des Italiens. »

Les inconvénients furent d'abord linguistiques. Alors que la langue française s'était substituée, depuis 1540, au latin et au provençal pour la rédaction de tous les actes officiels, elle fut supplantée par l'italien dans tous ceux émanant de la vice-légation.

Cela fut accepté par la noblesse et les familles de notables qui avaient conquis le quasi-monopole des charges municipales. Beaucoup moins par la bourgeoisie marchande et le peuple qui conservait son parler provençal.

Sur cette base d'incompréhension, l'impact majeur fut social. Il suffit que le cardinal Alexandre Bichi, évêque de Carpentras (1630-1657), mît le feu aux poudres. Politicien tracassier et ambitieux, ses intrigues ajoutées aux abus de l'administration et aux lourdes impositions, provoquèrent la « Fronde avignonnaise ». Les pevoulins (vauriens) et les pessugaux (pressureurs) s'affrontèrent. Il y eut des barricades dans Avignon, les Hôtels de Cambis-Servière et de Saint-Roman furent pillés puis incendiés. Les troubles durèrent de 1652 à 1659 et le calme ne revint que lentement et provisoirement.

Une nouvelle explosion fut déclenchée cette fois, en 1664, par les mesures arbitraires du vice-légat Alexandre Colonna (1664-1665). Sa garnison italienne fut chassée du palais des papes et il dut recourir au soutien des troupes françaises pour réintégrer Avignon l'année suivante.

Des mesures furent prises aussi contre les juifs. Le cardinal légat, Francesco Barberini décida d'une mesure leur interdisant de résider dans la ville de leur choix. Le 4 septembre 1624, il leur assigna comme résidence Avignon, Carpentras, Cavaillon et l'Isle-sur-la-Sorgue. Ce sont les Arba Kehilot, les quatre saintes communautés des juifs comtadins.

Et pour éviter les contacts nocturnes trop fréquents entre juifs et chrétiens d'Avignon, le vice-légat Jean Nicolas Conti, le 1er juillet 1656, ordonna de murer toutes les ouvertures de leur carrière.

La venue du Roi-Soleil

La visite du futur Roi-Soleil à Avignon eut pour cadre la tournée qu'il fit dans ses provinces provençale et languedocienne entre la signature du traité des Pyrénées, le 7 novembre 1659, et son mariage avec l'infante Marie-Thérèse, fille de Philippe IV, à Saint-Jean-de-Luz, le 9 juin 1660.

Ayant d'abord réglé le problème de la révolte des Marseillais, et reçu la soumission de la cité portuaire le 2 mars 1660, le roi avait fait une entrée triomphante dans Marseille en y pénétrant par une brèche ouverte dans les remparts.

Venant d'Aix-en-Provence, le roi arriva à Avignon, le 19 mars 1660. Accompagné de Monsieur, son frère, il entra par la porte Saint-Lazare, sous une pluie battante. Sa mère, Anne d'Autriche et le cardinal de Mazarin les rejoignirent un peu plus tard, la reine-mère étant allée en pèlerinage à Apt pour honorer les reliques de sainte Anne, sa patronne.

Le premier ministre et la souveraine furent à leur tour reçus au palais des papes par Gaspard de Lascaris, le vice-légat, et Mazarin entra dans ce lieu où 26 ans plus tôt il avait occupé les mêmes fonctions.

La Cour s'installa dans les appartements du palais puisque le roi, alors âgé de 22 ans, avait décidé de faire ses Pâques dans l'ancienne cité pontificale. Aussi, le 28 mars, il se rendit en cortège en l'église des cordeliers d'Avignon. Mais il dut satisfaire à une cérémonie obligatoire en touchant de sa main huit cents malades atteints des écrouelles qui l'attendaient dans le cloître.

Louis XIV et sa cour quittèrent Avignon et le palais des papes le 1er avril. Le cortège, escorté des chevau-légers et des mousquetaires, passa en Languedoc sur le pont Saint-Bénézet. Arrivé au milieu du Rhône, il fit tourner bride à son cheval et regarda la ville avec plaisir, s'affirmant fort satisfait de son séjour et affirmant qu'il en conserverait le souvenir.

Le peuple avignonnais en garda aussi le meilleur souvenir, puisque, désormais, à chaque Nativité, il chanta un Noël de Nicolas Saboly qui commençait ainsi :

« Quand nostre rei Louis

Vengue en aquest païs

En troubé nostro vilo

Plus gentilo

Que gist n'aguesse vist. »

Louis XIV se souvint si bien d'Avignon qu'à deux reprises il fit occuper et annexer la cité pontificale en 1663 et en 1668. Quant à Louis XV, il fit de même de 1768 à 1774.

Ce dernier conflit entre le roi de France et les papes Clément XIII et Clément XIV fut exemplaire. En plus du droit de régale que le roi voulait imposer aux pontifes s'était greffée l'affaire des jésuites, qui chassés de France trouvaient trop facilement asile à Avignon. Ce fut le prétexte trouvé pour faire entrer à nouveau les troupes royales dans Avignon et le Comtat. L'occupation dura jusqu'à la dernière année du règne de Louis XV et de Clément XIV où furent à la fois réglés par une bulle le sort des jésuites dont l'ordre fut supprimé et la question des évêchés français et de leurs bénéfices. Le retour du vice-légat François-Marie de Manzi au palais des papes a été peint par Claude Marie Gordot et ce tableau se trouve aujourd'hui au musée Calvet.

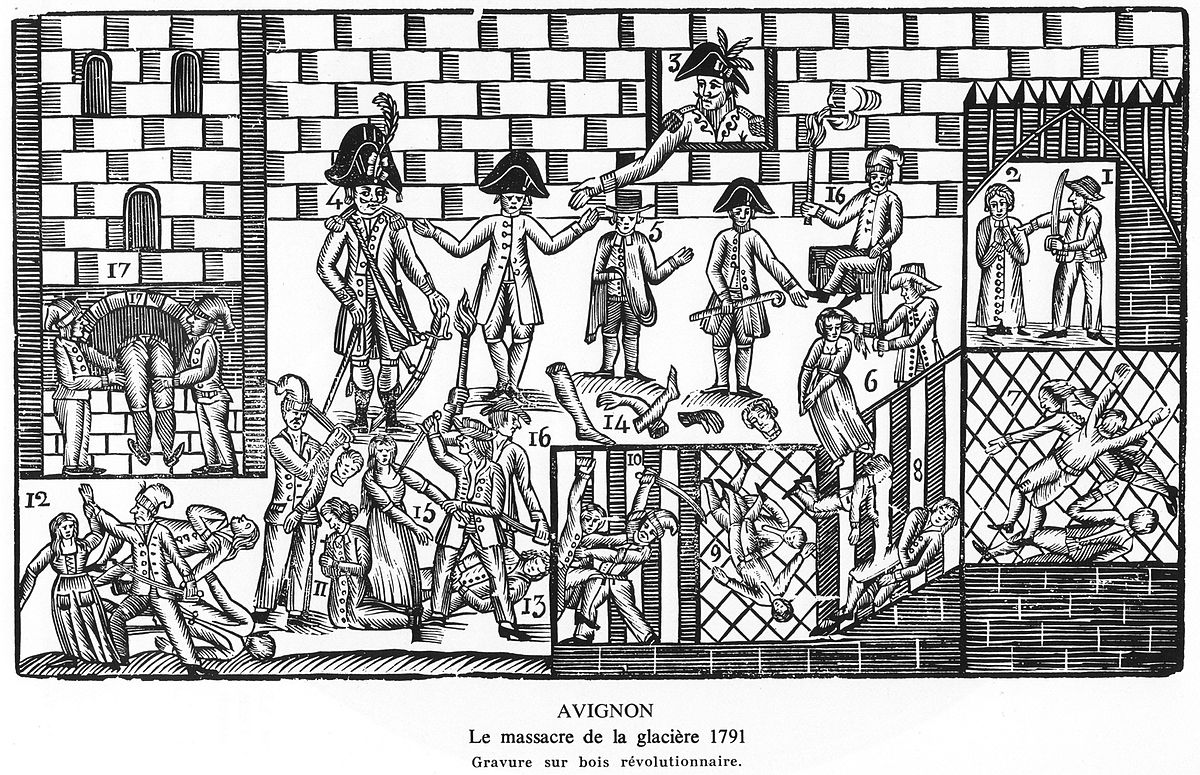

Le massacre de la Glacière

Les avancées de la Révolution, tant à Paris que dans toutes les provinces, avait soulevé les passions à Avignon et dans le Comtat Venaissin. Dans la cité papale, gouvernée par le vice-légat, les pro-français majoritaires avaient fait adopter la constitution française, élu une nouvelle municipalité le 14 mars 1790 et la population avait expulsé le vice-légat Filippo Casoni le 12 juin suivant.

En dépit des réticences de la représentation nationale française d'annexer Avignon et le Comtat, les patriotes se rassemblèrent à Bédarrides, le 18 août 1791, et dans l'église Saint-Laurent votèrent leur rattachement à la France. Cela fut fait à une forte majorité puisque le décompte des mandats pour le rattachement s'éleva à 101 046 voix favorables sur un total de 152 919. Le 14 septembre, mise devant le fait accompli, la Constituante proclama que les États d'Avignon et du Comtat faisaient désormais « partie intégrante de l'Empire français ».

Ce ne fut pas cela qui calma les partisans du maintien de l'État pontifical. Ils firent placarder une affiche, le 16 octobre 1791, dénonçant le dépouillement des églises et la confiscation des cloches au nom de la nouvelle patrie. Puis le bruit courut que la statue de la Vierge aux cordeliers en avait pleuré. Le patriote Lescuyer, secrétaire-greffier de la commune, fut dépêché sur place. Pris à partie, accusé de malversations, il fut assassiné dans l'église-même par les papistes.

Aussitôt informés, Mathieu Jouve Jourdan dit « Jourdan Coupe-Tête », commandant du Fort, et Jean Étienne Benoît Duprat, dit Duprat aîné, colonel de la garde nationale d'Avignon, firent arrêter tous ceux qui étaient soupçonnés, de près ou de loin, d'avoir pu tremper dans cet assassinat ou d'en avoir été les complices. Dans la nuit, tous les suspects - au nombre de soixante - furent incarcérés dans les anciennes prisons du palais des papes puis, sur ordre de Jourdan, massacrés et jetés dans la « glacière » des vice-légats, c'est-à-dire à la base de la « tour des Latrines ». Leurs cadavres furent ensuite recouverts de chaux vive.

L'affaire fit grand bruit et remonta jusqu'à Paris. Le gouvernement révolutionnaire, qui venait de publier, le 26 octobre, le décret du rattachement dépêcha des « commissaires civils » qui furent escortés par des troupes placées sous le commandement du général Choisy. Arrivés sur place, ils ordonnèrent arrestations et poursuites. Mais le 19 mars 1792, une amnistie générale votée par la Chambre des députés mit un point final à l'enquête.

Du XIXe siècle à nos jours

Après la Révolution, une partie du bâtiment devint une caserne affectée au génie militaire. Puis, de 1881 à 1900, s'y installa un régiment d'infanterie. Le commandement militaire rebaptisa alors le palais en « Caserne Duprat » en l'honneur de Jean Étienne Benoît Duprat, ancien colonel de la Garde nationale d'Avignon devenu général d'Empire et mort à Wagram.

Ce fut là aussi que la direction pénitentiaire installa une prison départementale.

Sous Napoléon III, Viollet-le-Duc proposa un projet de restauration de l'édifice afin de le rendre plus conforme à son statut de monument historique, mais ce fut peine perdue. Ce projet vit le jour dès 1860, mais la guerre de 1870 l'empêcha d'être mené à terme et sauva ainsi de la destruction des voûtes de la Grande Audience qu'il désirait faire supprimer. Le site resta militaire.

Charles de Montalembert, dans son Du vandalisme en France - Lettre à M. Victor Hugo, décrit l'état du palais lors de l'occupation militaire de la façon suivante :

« L'œuvre de destruction a été commencée par Louis XIV ; après qu'il eut confisqué le comtat Venaissin sur son légitime possesseur, il fit abattre la grande tour du palais pontifical, qui dominait les fortifications récentes de Villeneuve d'Avignon. La révolution en fit une prison, et une prison douloureusement célèbre par le massacre de la Glacière. L'empire ne paraît avoir rien fait pour l'entretenir. La restauration a systématisé sa ruine. Certes, ce palais unique avait bien autrement le droit d'être classé parmi les châteaux royaux, que les lourdes masures de Bordeaux ou de Strasbourg ; certes, le roi de France ne pouvait choisir dans toute l'étendue de son royaume un lieu plus propice à sa vieille majesté, au milieu de ces populations méridionales qui avaient encore foi en elle. Mais point. En 1820, il fut converti en caserne et en magasin, sans préjudice toutefois des droits de la justice criminelle, qui y a conservé sa prison. Aujourd'hui, tout est consommé ; il ne reste plus une seule de ces salles immenses dont les rivales n'existent certainement pas au Vatican. »

mis en service lors de l'exposition industrielle, agricole et artistique qui se déroula du 5 mai au 9 juin 1907

Il décrit ensuite le nouvel aménagement des salles du palais transformées en chambrées :

« Chacune d'elles a été divisée en trois étages, partagées par de nombreuses cloisons ; c'est à peine si, en suivant d'étage en étage les fûts des gigantesques colonnes qui supportaient les voûtes ogives, on peut reconstruire par la pensée ces enceintes majestueuses et sacrées, où trônait naguère la pensée religieuse et sociale de l'humanité. L'extérieur de l'admirable façade occidentale a été jusqu'à présent respecté, mais voilà tout : une grande moitié de l'immense édifice a été déjà livrée aux démolisseurs ; dans tout ce qui reste, ses colossales ogives ont été remplacées par trois séries de petites fenêtres carrées, correspondantes aux trois étages de chambrées dont je viens de parler : le tout badigeonné proprement et dans le dernier goût. Dans une des tours, de merveilleuses fresques, qui en couvraient la voûte, ne sont plus visibles qu'à travers les trous du plancher, l'escalier et les corridors de communication ayant été démolis. D'autres, éparses dans les salles, sont livrées aux dégradations des soldats, et aux larcins des touristes anglais et autres. Le juste-milieu, pour ne pas rester en faute à l'égard de ses prédécesseurs, vient d'arrêter la démolition des arcades de la partie orientale, pour faire une belle cour d'exercice. »

Au changement de siècle, soit plus d'une soixantaine d'années après que Charles de Montalembert eut écrit son Vandalisme en France, lettre à M. Victor Hugo le palais demeurait en très mauvais état. La façade principale avait été dépourvue de ses deux tours qui la rendent si reconnaissable de nos jours, les intérieurs étaient encombrés des détritus consécutifs à l'occupation militaire, les statues avaient été brisées, des fenêtres et des portes ouvertes sans aucun respect de l'architecture comme par exemple au niveau du portail de la grande chapelle dans laquelle le génie militaire s'était autorisé à percer une porte, etc.

La ville d'Avignon ne récupéra le palais qu'en 1902. En contre-partie une nouvelle caserne dut être construite par la ville en dehors des remparts, la caserne Chabran. En septembre 1906, les troupes quittèrent le palais. En un siècle, le Génie militaire avait bien travaillé et « sa caserne ressemblait à toutes les casernes ». Dans ce palais défiguré que le Ministère de la Guerre venait de restituer à la ville commencèrent les restaurations. Depuis, sans vraiment que y voir un terme aux travaux, de nombreuses parties ont été restaurées et d'autres semblent en prévision.

Cinq ans plus tard, le palais fut ouvert au public pour une exposition industrielle, agricole et artistique qui se déroula du 5 mai au 9 juin 1907. Les exposants installèrent leurs stands dans la salle de la Grande Audience et dans la Grande chapelle de Clément VI à peine déblayées après le départ de la troupe. Le public eut à sa disposition un bureau de poste temporaire dont le cachet à date fut gravé au nom du Palais des papes. L'exposition se termina par une grande fête provençale placée sous la présidence de Frédéric Mistral et au cours de laquelle fut promenée la Tarasque venue spécialement de Tarascon.

Le 14 octobre 1913, Raymond Poincaré, le nouveau président de la République, venu de Marseille pour rencontrer Frédéric Mistral et Jean-Henri Fabre, s'arrêta à Avignon et monta en calèche, entouré du 7e Hussard de Tarascon, au palais des papes et au rocher des Doms. C'était la fin d'une période.

Les étapes de la restauration

Paul Pamard, qui fut maire d'Avignon entre 1852 et 1870, dès le début de son mandat, avait été le premier à œuvrer pour que le ministère de la Guerre rétrocédât à sa ville le palais. Pour appuyer son action, en 1858, le Conseil Général de Vaucluse adressa une requête à Napoléon III. Et quand l'empereur vint en visite à Avignon deux ans plus tard, il s'engagea à faire évacuer les troupes du palais et à le faire restaurer. La Commission des Monuments Historiques chargea alors Viollet-le-Duc de lui soumettre un projet de restauration et d'utilisation de ce monument.

Si celui-ci commença à être évacué en 1869, la guerre de 1870 bloqua le processus. Ce qui obligea Viollet-le-Duc à revenir à la charge, le 30 mai 1879, en présentant un nouveau rapport pour hâter le retrait des troupes. La Commission des Monuments Historiques ayant nommé un nouvel architecte en chef, Henri Antoine Révoil, celui-ci prit en charge le dossier, en 1881, et commença dès l'année suivante à restaurer la chapelle Benoît XII. Cette même année 1882, le Congrès archéologique de France ayant tenu ses assises à Avignon, émit le vœu d'accélérer les travaux de restauration. Pourtant ce ne fut qu'en 1902, que Révoil put restituer le crénelage de la tour de la Campane.

Victor Nodet lui ayant succédé, en 1903, le premier souci du nouvel architecte fut de rechercher dans l'iconographie quel était l'état initial du palais. Il entreprit alors de supprimer les bâtiments militaires et, dès 1907, put se lancer dans la rénovation des salles de la Grande Audience et de la chapelle de Clément VI. Afin de déterminer et proposer aux Monuments Historiques tout ce qui pouvait avoir trait à la restauration, la conservation ou l'entretien, en 1912, la municipalité d'Avignon mit en place une commission consultative du palais des papes.

Les réglementaires badigeons gris ayant été éliminés des murs entre 1906 et 1911, cela permit à Louis-Joseph Yperman d'entreprendre une première restauration des fresques des chapelles Saint-Jean et Saint-Martial, de la chambre du Cerf et de l'Audience. Puis Albert-Jacques Gsell-Maury procéda à d'autres restaurations en 1913. La tour de la Garde-Robe ayant été consolidée en 1924, l'architecte et décorateur Armand-Albert Rateau put procéder à une révision des murs peints à fresques de la Chambre du pape en 1936. La seconde guerre mit un terme à la restauration des peintures qui ne reprit effectivement qu'en 1960.

Les fresques de la chapelle Saint-Martial ont commencé à être restaurées en 2005. C'est un ensemble exceptionnel qui témoigne de la haute qualité artistique de la « première école d'Avignon » et de son chef de file Matteo Giovanetti.

Pour la partie architecturale, les travaux de restauration voulus par Nodet sur le palais neuf s'achevèrent, en 1925, avec le déblaiement du « Verger d'Urbain V ». Un an après débutait un nouveau chantier avec la remise en État du Grand Tinel dans le palais vieux. Cette restauration fut terminée en même temps que celle de la Cuisine haute et la reconstruction des tourelles de la façade en 1933. La poursuite des travaux ne redémarra qu'en 1946 avec l'aménagement de la salle du Consistoire et la restauration de la tour d'angle.

Une nouvelle campagne de restauration se déroula de 1961 à 1963 dans la chambre du Parement puis fut continuée entre 1966 et 1968 pour la salle de Jésus. L'aile du Conclave put être entièrement restaurée de 1970 à 1976, ce qui permit d'y aménager un Centre de Congrès. Les travaux de remise en état des pièces du palais s'achevèrent pour le XXe siècle, entre 1979 et 1981, avec la restauration de la chapelle Benoît XII qui avait initiée ceux du XIXe siècle.

Le classement au Patrimoine mondial de l'UNESCO

En 1995, le palais des papes a été classé en même temps que le centre historique d'Avignon, l'ensemble épiscopal et le pont d’Avignon (pont Saint-Bénézet), sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, selon les critères de sélection :

- i : représente un chef-d'œuvre du génie créateur humain.

- ii : témoigne d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture ou de la technologie, des arts monumentaux, de la planification des villes ou de la création de paysages.

- iv : offre un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des périodes significative(s) de l'histoire humaine.