Palais de Dioclétien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le palais après Dioclétien

Les usages du palais dans l'Antiquité tardive

On ne sait presque rien du sort du palais de Dioclétien pendant près de deux siècles après la disparition du fondateur de la Tétrarchie. La province de Dalmatie continue d'être administrée par un gouverneur résidant à Salone, et d'appartenir au diocèse d'Illyricum : à ce titre elle dépend de l'Empire d'Occident jusque sous le règne d'Honorius compris, avant de passer sous le contrôle de l'Empire d'Orient lorsque Valentinien III monte sur le trône de Ravenne en 425, et enfin de tomber entre les mains des Ostrogoths en 493. Par rapport aux provinces frontalières, directement affectées par les incursions barbares successives en deçà du Rhin et Danube, la Dalmatie paraît relativement paisible. La région sert même à accueillir des réfugiés, mais aussi des personnages tombés en disgrâce qui y sont exilés : l'îlot désolé de Boa (Čiovo) est la destination temporaire ou définitive du magister officiorum Florentius en 361, de l'ancien proconsul d'Afrique Hymetius en 371-372, ou encore de Jovinianus en mars 412.

Une résidence officielle

C'est probablement dans la villa, encore entretenue, que Galla Placidia et son fils Valentinien résident en 425 lorsqu'ils séjournent quelque temps à Salone avant de gagner Ravenne. Le mausolée de Dioclétien est en tout cas resté intact puisqu'il est mentionné par Ammien Marcellin qui rapporte une tentative en 356-357 sous Constance II pour voler les robes de pourpre qui y sont conservées. Au Ve siècle, Sidoine Apollinaire fait encore allusion au mausolée. Après la mort d'Aetius, le comte de Dalmatie, Marcellinus, entre en rébellion et gouverne la province de façon autonome jusqu'à son assassinat en Sicile en 468 : le palais lui sert de résidence, de même qu'à son neveu Julius Nepos qui lui succède, avant de s'emparer en 474 du trône de Ravenne en chassant Glycerius : ce dernier est exilé à Salone dont il devient l'évêque. Après la fin de son court règne, en août 475, Julius Nepos retourne à Salone d'où il continue à se proclamer auguste d'Occident sur le monnayage qu'il fait frapper, et à tenter de reprendre le pouvoir à Ravenne, avec l'appui de Zénon. Il est finalement assassiné le 9 mai 480 par ses partisans Viator et Ovida, peut-être avec l'aide de Glycerius, dans sa résidence près de Salone : il est plausible qu'il s'agisse là encore du palais de Dioclétien.

Le complexe retrouve sans doute sa fonction de résidence du gouverneur de Dalmatie sous le règne des Ostrogoths, avant de repasser sous contrôle romain lors de l'offensive préliminaire à la campagne d'Italie sous Justinien en 537. L'arrière-pays de Salone est bientôt en proie aux raids des Avars et des Slaves qui finissent par s'attaquer aux villes de la côte dans les dernières décennies du VIe siècle. Le dernier fonctionnaire romain attesté à Salone est le proconsul Marcellinus, auquel le pape Grégoire Ier adresse une lettre en 599. La dernière inscription datée de Salone est l'épitaphe de l'abbesse Johanna, une réfugiée de Sirmium, décédée le 12 mai 612. La ville est donc abandonnée au début du VIIe siècle, ce qui n'est pas le cas du complexe de Spalato.

Une manufacture de textile

L'une des mentions les plus intéressantes de Spalato pour l'Antiquité tardive se trouve dans la Notitia Dignitatum (XI) qui indique l'existence d'un « Procurator gynaecii Iovensis Dalmatiae - Aspalato ». D'après ce catalogue des dignités officielles de l'Empire romain tardif, remontant à la fin du IVe siècle et dont la partie occidentale n'a probablement pas bénéficié des mêmes mises à jour que la partie orientale sous Théodose II, Spalato accueillait donc un « gynécée jovien » sous la direction d'un procurateur, placé sous le contrôle du comte des largesses sacrées : il s'agit d'une manufacture d'État de textile, produisant les étoffes nécessaires à l'armée (uniformes) et à l'administration. L'hypothèse traditionnelle est d'y voir une transformation partielle du complexe palatial de Dioclétien, à une date inconnue mais nécessairement postérieure à la mort de l'empereur, tant cette activité artisanale paraît incompatible a priori avec une résidence de prestige, principalement en raison des odeurs dégagées. Cette conversion n'aurait toutefois été que partielle puisque des témoignages littéraires indiquent bien que le palais accueille encore jusqu'au VIe s. des hôtes de marque.

Selon une autre hypothèse plus récente, cette incompatibilité de fonction, déjà mise à mal par les sources, est largement un préjugé contemporain : les activités textiles, la teinturerie en particulier, étaient bien présentes au cœur des villes antiques, à Ostie ou Pompéi par exemple, et jouxtaient parfois de riches demeures particulières. Le Grand Palais à Constantinople comportait de nombreux ateliers d'artisans travaillant pour la cour. Il ne serait donc pas absurde de trouver au sein du même complexe fortifié une résidence de prestige et une manufacture d'État. Les deux fonctions auraient été nettement séparées topographiquement par les deux rues principales, dont les portiques de façade pouvaient également servir à masquer les activités moins nobles aux regards des visiteurs. Cette hypothèse se heurte à l'absence de vestiges archéologiques attribuables avec certitude à une telle activité. La difficulté réside en ce qu'aucun des sites mentionnés comme ayant abrité de telles installations n'en a révélé les vestiges, et qu'on ignore quel type de bâtiment chercher. Il faut donc avoir recours à d'autres informations pour confirmer cette hypothèse.

D'après la Notitia Dignitatum, il en existe en effet quatorze dans l'Empire romain tardif, installés à Rome, Aquilée, Milan, Canusium, Bassianae, Sirmium et donc Aspalathos en Illyricum, à Lyon, Reims, Trèves, Tournai et Autun en Gaule, à Carthage en Afrique, et Venta en Bretagne. La même source fait également état de neuf teintureries dont une à Salone en Dalmatie, voisine donc du gynaeceum d'Aspalathos. La localisation de ces grands ateliers d'État paraît dictée par plusieurs facteurs : la proximité des destinataires de leur production, à savoir l'armée déployée dans les provinces frontalières, la localisation des principaux centres administratifs de l'Empire, et la géographie de l'économie agropastorale, autrement dit la proximité des fournisseurs en matière première, la laine. C'est en particulier ce dernier facteur qui peut justifier l'implantation du gynaeceum d'Aspalathos et de la teinturerie de Salone : la Dalmatie est une région importante d'élevage ovin — en illyrien, Delm ou Dalm signifie d'ailleurs berger— avec une longue tradition de tissage de la laine.

Les gynaecea sont en fait des moulins à laine, qui requièrent pour leur fonctionnement une alimentation régulière et abondante en eau : elle était assurée à Split par l'aqueduc monumental, probablement planifié dès l'origine du palais, et dont la capacité de 1,1 million m3 par jour semble disproportionnée par rapport à la taille du complexe. À titre de comparaison, l'adduction d'eau contemporaine de Split possède une section de dimensions comparables (0,75 x 1,60 m) à celles de l'aqueduc et alimente une population de 173000 habitants. L'aqueduc antique de Salone était moins important que celui de Split alors qu'il desservait une ville de 50000 habitants. La surcapacité de l'aqueduc de Split est d'autant plus étonnante que la seule installation grande consommatrice d'eau attestée archéologiquement est le complexe thermal du palais, de taille beaucoup plus modeste que de grands thermes impériaux urbains. Leur fonctionnement se poursuit probablement jusqu'à ce que l'aqueduc soit endommagé pendant la guerre contre les Goths au début du VIe siècle, mais ils ne suffisent pas à justifier une telle adduction : c'est le fonctionnement du gynaeceum, avec ses grands bassins de décantation de la laine probablement installés dans la moitié Nord de l'aire fortifiée, qui permet de comprendre le surdimensionnement de l'aqueduc.

D'autres témoignages indirects peuvent être invoqués en faveur de l'existence d'un moulin à laine à Split, remontant peut-être à l'époque de Dioclétien. Le qualificatif de Joviensis attribué au seul gynaeceum d'Aspalathos dans la Notitia suggère fortement une référence à la divinité tutélaire de Dioclétien dans le système idéologique tétrarchique. Ce type d'établissement requiert par ailleurs une main-d’œuvre importante servile, les gynaeciarii, parmi lesquels on trouve sous Dioclétien, au temps de la dernière grande persécution, beaucoup de chrétiens réduits en esclavage, pour avoir refusé d'abjurer leurs croyances. Ces gynaeciarii sont organisés en collegia, et astreints à résidence sur leur lieu de travail : ils pourraient avoir logé dans les dépendances nord du palais. Or au Ve siècle, le saint patron des soldats et des tisserands est saint Martin de Tours, auquel est dédiée une petite église sur le chemin de ronde au-dessus de la Porte d'Or. C'est peut-être là l'indice de la présence du christianisme dès la fondation du palais, en relation avec une fonction première elle aussi de manufacture d'État. Un autre saint honoré à Split, pour y avoir subi le martyr, est un certain Anastase, qui est un foulon (fullo), autre corps de métier attendu dans un pareil contexte. Enfin, la plante qui donne probablement son nom au site, Aspalatho, est la genista acanthoclada qui est utilisée pour produire un agent colorant en teinturerie.

Du palais à la ville médiévale

D'après l'histoire de l'Église de Salone rédigée par Thomas l'archidiacre au XIIIe siècle, la population de Salone menacée par la progression des Slaves en Dalmatie se réfugia d'abord dans les îles de la côte, avant de retourner sur le continent en s'installant, sous la direction d'un certain Severus dans le palais de Dioclétien et ses environs. Après quelques difficultés initiales, les populations slaves et romaines de la région parviennent à un modus vivendi, qui permet de rétablir l'évêché de Salone désormais transféré à Split : Jean de Ravenne, un légat pontifical, est élu évêque et en 650 fait de l'ancien mausolée de Dioclétien, alors confondu avec un temple de Jupiter, la nouvelle cathédrale de son évêché, après l'en avoir débarrassé de ses idoles païennes.

Selon Thomas l'archidiacre, une expédition est envoyée par Jean de Ravenne à Salone pour récupérer les reliques de saint Domnius, mais doit y retourner après s'être trompée de sépulture : les restes du saint sont ensuite placés dans la cathédrale, et servent dès lors à justifier les prétentions de l'Église de Split à la primauté ecclésiastique sur la Dalmatie. Domnius est en effet un martyr salonitain qui périt le 10 avril 304 dans l'amphithéâtre de Salone, lors de la grande persécution ordonnée par Dioclétien. Il avait été enterré avec un prêtre, Asterius et quatre soldats, dans un mausolée près de la ville. Selon les chroniques pontificales, ces reliques furent l'objet d'une autre translation, en 641 sous le pape Jean IV, qui était d'origine dalmate. Il aurait négocié avec les Slaves la restitution des reliques et les aurait fait apporter à Rome. Cette seconde tradition mieux attestée sur le sort des reliques salonitaines a conduit à remettre en cause l'historicité de Jean de Ravenne et des actions : il s'agirait d'une fiction postérieure, peut-être du IXe siècle ou du Xe siècle. Cela n'invalide toutefois pas l'hypothèse d'une réoccupation de l'ensemble palatial au VIIe siècle, la question étant plutôt de savoir s'il y a eu solution de continuité ou non.

Le baptistère de la cathédrale de Split, qui n'est autre que le temple faisant face au mausolée, reconverti à cet usage, comportait un sarcophage attribué à l'archevêque Jean, le principal témoignage matériel venant confirmer la version de l'histoire ecclésiastique due à Thomas l'archidiacre. Il s'agit probablement en fait non pas du Jean de Ravenne dont l'historicité est en doute, mais d'un personnage homonyme qui aurait vécu à la fin du VIIIe siècle. L'extension de l'empire carolingien vers 800 en Dalmatie s'accompagne de missions franques chez les Slaves de la région.

Mais vers la fin du siècle, la région change encore de mains lorsqu'elle retourne sous le contrôle de l'Empire byzantin. En 868, Basile Ier dégage Raguse du siège arabe et raffermit la domination byzantine sur le thème de Dalmatie. La première description médiévale fiable de Split figure ainsi dans le De Administrando Imperio de Constantin VII Porphyrogénète (ch. 29) :

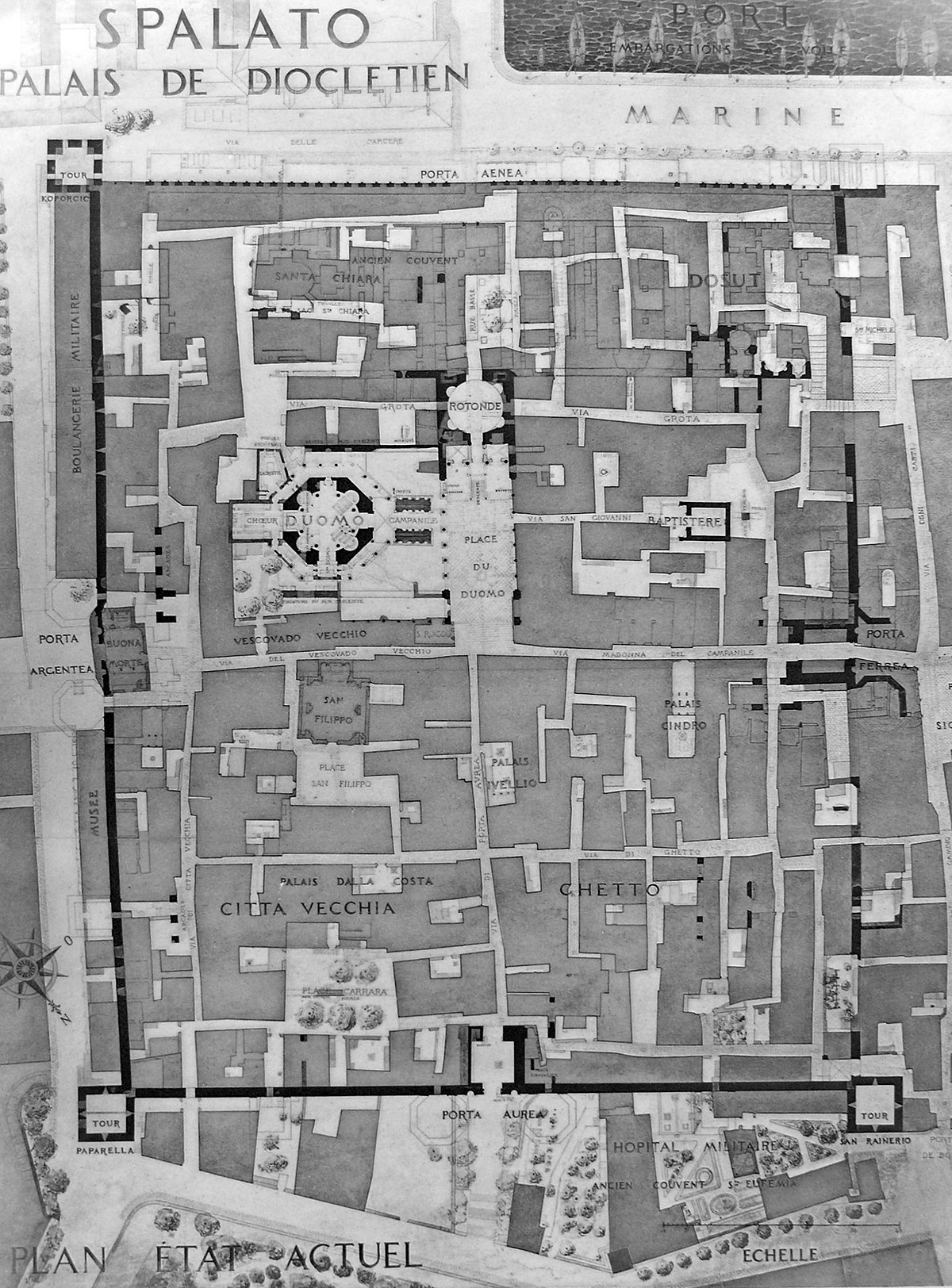

La description du site par Constantin VII, vers 948-949, montre que le complexe palatial s'est transformé en une petite ville, dont l'armature est encore fournie par les constructions antiques tardives. L'archéologie confirme que les premières phases de construction postérieures au VIe siècle font un usage intensif des structures antiques tardives en remploi, qu'elles se contentent en général de partitionner avec des murs grossiers liés à l'argile. La population de ce gros bourg est majoritairement d'origine slave, d'après plusieurs indices : l'archevêque Jean au Xe siècle — encore un autre dirigeant de l'Église locale, lui mieux connu — est certainement slave, car son père se prénommait Tordacatus, forme romanisée du slave Tvrtko. La sculpture architecturale de la chapelle Saint-Martin, dans la porte nord des fortifications se rapproche stylistiquement du matériel présent dans les fondations des nobles croates du IXe siècle.

Progressivement, de nouvelles constructions viennent masquer les vestiges du palais de Dioclétien : la plus ancienne est le beffroi élevé au-dessus des remparts de la porte ouest, vers 1100, pour la chapelle dite de Notre-Dame des cloches (Gospa od zvonica). Les plus anciens vestiges d'architecture civile médiévale sont les grandes maisons gothiques à deux ou trois étages qui envahissent l'espace intérieur du palais aux XIIe siècle et XIIIe siècle. Le développement urbain conduit la ville au-delà du rempart tétrarchique au XIIIe siècle et un nouveau centre civique se développe à la fin du Moyen Âge à l'Ouest des murs.

La redécouverte du palais de Dioclétien

Le premier voyageur connu à s'intéresser au palais de Dioclétien est Cyriaque d'Ancône qui, au retour d'un voyage en Achaïe et en Épire s'arrête à Split et Salone les 29 et 30 juillet 1436 pour y copier des inscriptions. La première description due à un érudit local, en croate, est le fait de Marko Markulić à la fin du XVe siècle. Il décrit le temple de Jupiter et mentionne que la « Rotonde » (i.e. le Vestibule) comporte encore des fragments de mosaïque en place. En 1567, le chancelier de la Commune de Split, Antonio Proculiano, décrit le palais et ses édifices principaux, parmi lesquels figurent probablement les deux édifices circulaires du téménos du temple de Jupiter. Tomko Marnavić, évêque de Bosnie, rapporte pour sa part le récit de la découverte du sarcophage de Dioclétien dans la tour sud-est du palais.

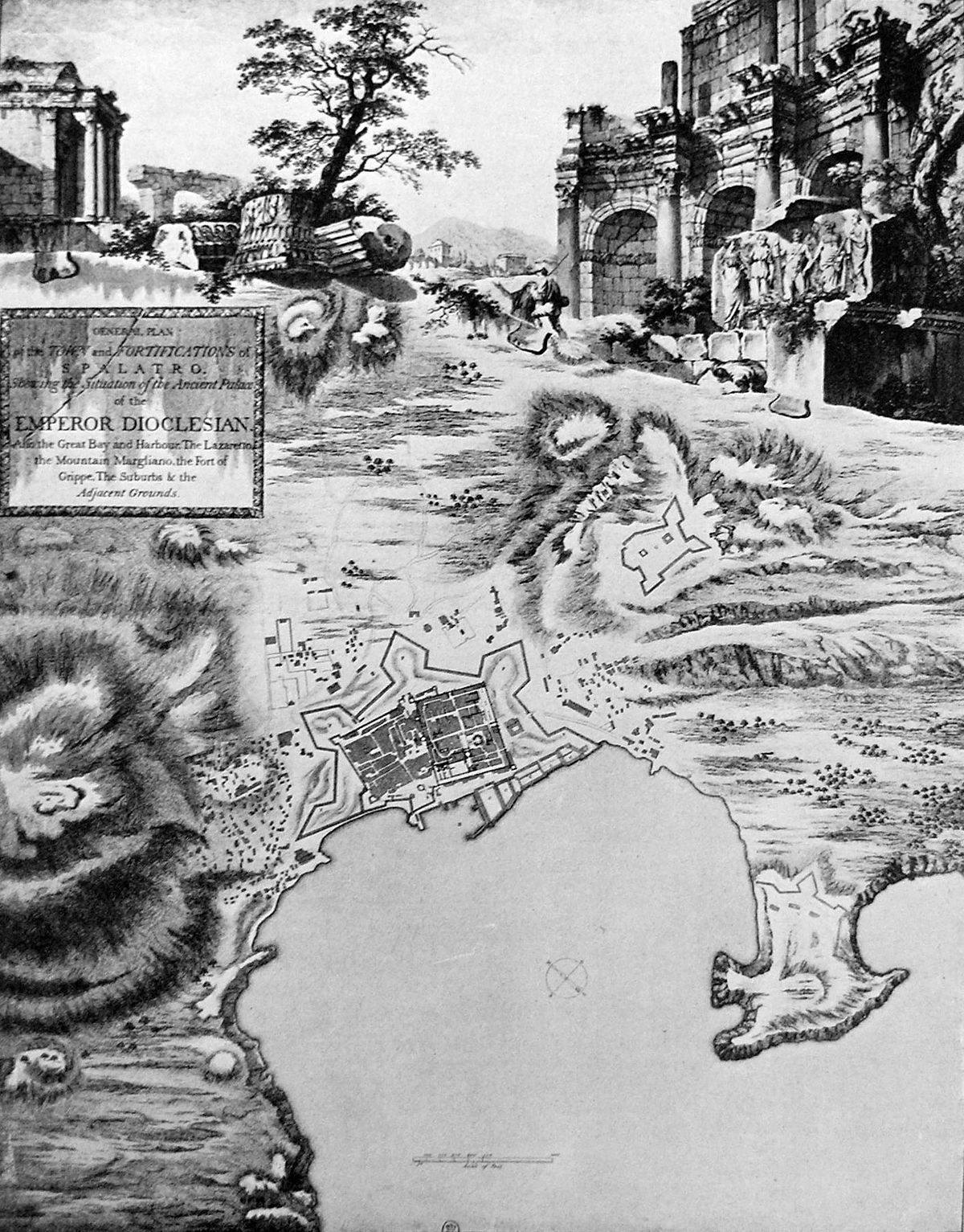

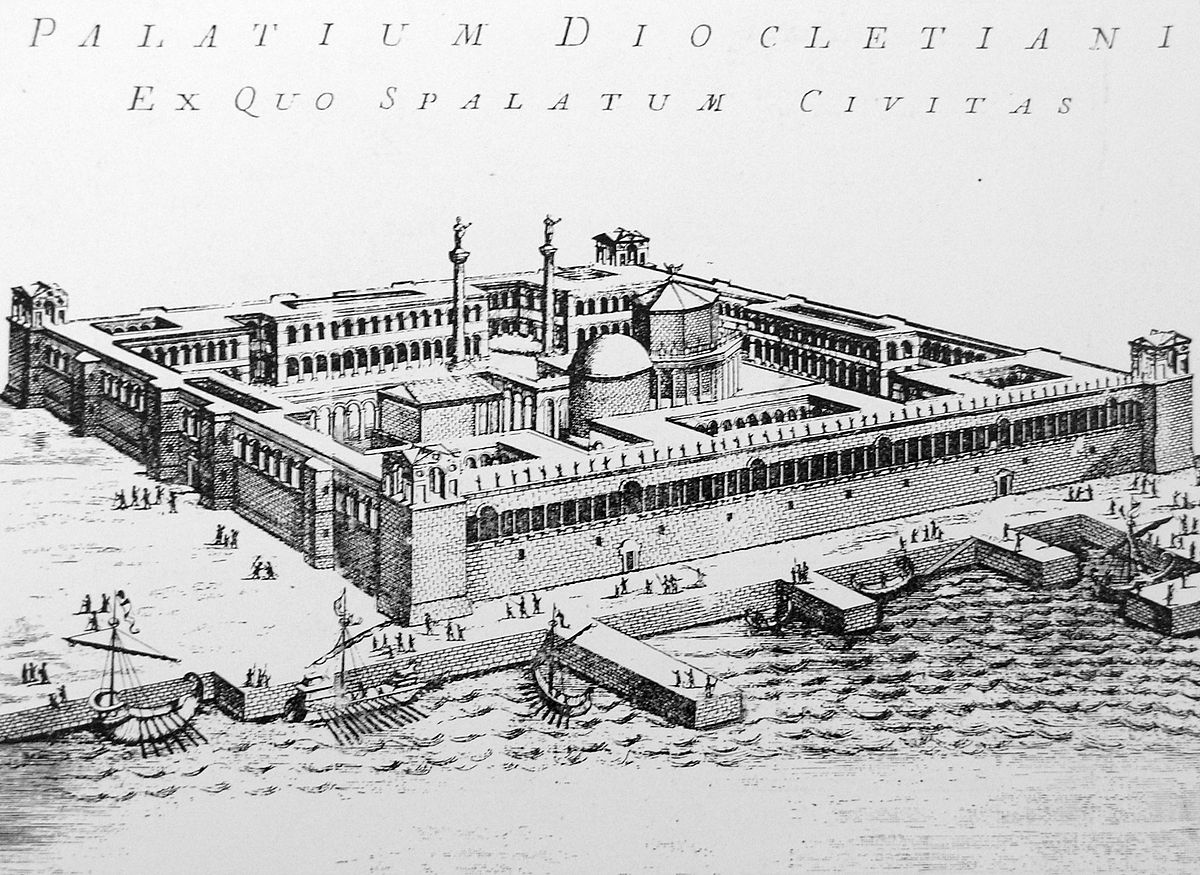

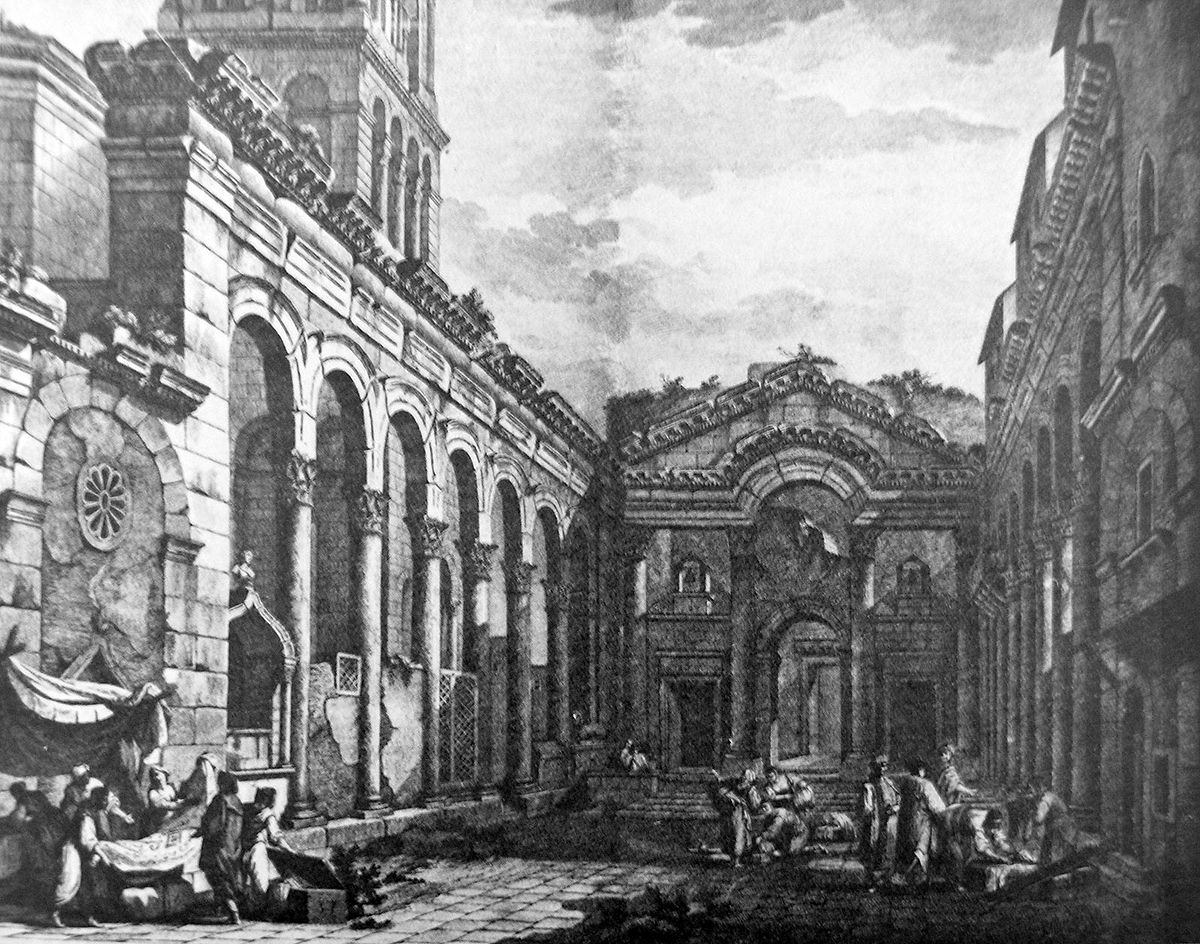

Les premiers dessins du palais datent du XVIe siècle et sont dus à un Italien. Conservés dans les collections de l'Institut Royal des Architectes britanniques à Londres, ils ont appartenu peu après leur réalisation au célèbre architecte italien Andrea Palladio qui les a annotés : cela conduisit E. Hébrard à lui en attribuer à tort la paternité. L'anecdote est toutefois significative de l'impact important qu'eut la redécouverte du palais de Dioclétien sur l'architecture néoclassique. L'érudit lyonnais Jacob Spon et le botaniste anglais George Wheler furent les premiers à proposer une restitution d'ensemble du complexe dans la publication de leur voyage commun en Italie en 1675. Il faut attendre 1721 et le Précis d'architecture historique de l'architecte autrichien Johann Bernhard Fischer von Erlach, pour voir apparaître les premiers dessins réalisés à partir de relevés sur le terrain. Cette reconstitution est reprise par Daniele Farlati en illustration du second volume son Illyricum Sacrum, en 1753.

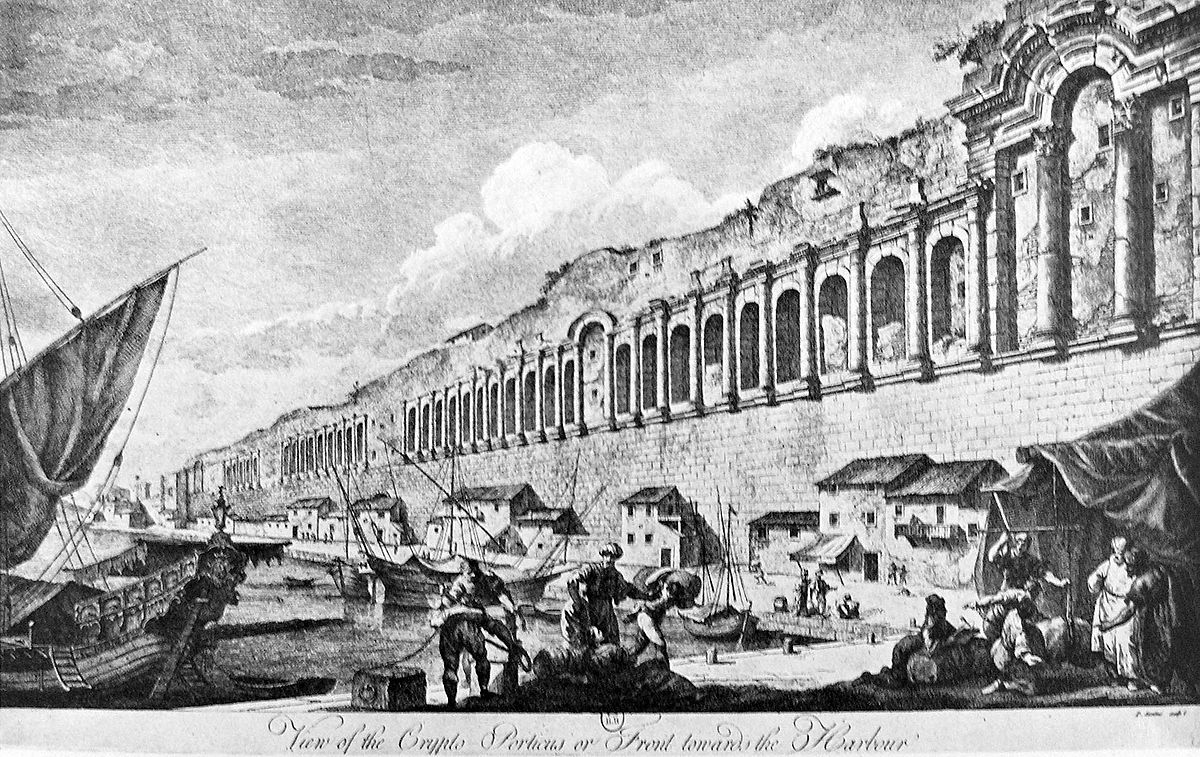

En juillet 1757, arrive à Split l'architecte écossais Robert Adam, qui poursuit en Dalmatie son Grand Tour commencé en Italie, en compagnie du peintre français Charles-Louis Clérisseau. Son objectif avoué est de réaliser un recueil de dessins des vestiges du palais de Dioclétien, qui vienne en complément de celui qu'il a consacré aux thermes du même empereur à Rome. Malgré les réserves soupçonneuses de la garnison vénitienne sur son travail — Split était encore à l'époque une place forte vénitienne stratégique pourvue d'une garnison — Robert Adam peut travailler jusqu'à la fin du mois d'août au relevé des vestiges antiques, grâce en partie à l'appui de son compatriote William Graeme de Bucklivie, le commandant en chef de l'armée vénitienne à cette époque. Le résultat des cinq semaines de son séjour est un remarquable folio publié en 1764 à Venise, avec 61 planches illustrées, œuvre de Clérisseau. Malgré des erreurs, sans doute dues à des simplifications au nom de la recherche de la symétrie, les dessins restent jusqu'au début du XXe siècle l'œuvre de référence sur le palais. Elle eut aussi un impact certain sur l'architecture néoclassique européenne. Un des bâtiments construits plus tard par Robert Adam et ses frères à Londres le long de la Tamise est par exemple directement inspiré de la façade maritime de Split.

Quelques décennies plus tard, en 1782, le peintre français Louis-François Cassas réalisa à son tour des dessins du palais, publiés en 1802 par Joseph Lavallée dans le récit de leur voyage. Leur intérêt par rapport à l'ouvrage d'Adam réside dans une plus grande fidélité à l'état réel des vestiges, et aux informations supplémentaires que fournissent ses dessins sur la ville médiévale.

Il faut attendre ensuite le début du XXe siècle pour voir réalisées à quelques années d'intervalle les deux grandes études scientifiques du palais, qui demeurent encore la base de la bibliographie contemporaine. La première est l'œuvre de l'architecte autrichien Georg Niemann entre 1905 et 1910, et la seconde celle des Français Ernest Hébrard et Jacques Zeiller entre 1906 et 1910.

Après ces deux études fondatrices, les travaux ont continué. En 1924, l'évêché jouxtant la cathédrale est détruit dans un incendie, ce qui fournit l'occasion de dégager les abords nord du Mausolée. Les travaux de reconstruction de Split à l'issue de la Seconde Guerre mondiale voient la réalisation d'un projet ancien de dégagement des façades nord et est du palais. Mais c'est surtout à partir de 1957 qu'un effort de mise en valeur du complexe monumental conduit les frères Jerko et Tomas Marasović à entreprendre de fouilles qui permettent de réviser sur de nombreux points les vieilles restitutions du palais : leurs travaux qui se poursuivirent jusqu'en 1975 portèrent essentiellement sur le Péristyle, le Vestibule et les appartements impériaux. Ils permirent la découverte des deux petits édifices circulaires dans le téménos du Temple. Parallèlement, Sheila Mc Nally et l'Université du Minnesota menèrent neuf campagnes de fouilles stratigraphiques entre 1965 et 1974, explorant notamment les complexes thermaux au Nord des appartements privés.