Palais d'Aix-la-Chapelle - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La chapelle palatine

Description

La chapelle palatine était placée à l’autre bout du complexe palatial, tout au sud. Elle était reliée à l'aula regia par une galerie maçonnée. Elle représentait l’autre aspect du pouvoir de Charlemagne, le pouvoir religieux. L’édifice fut consacré en 805 par le pape Léon III, en l’honneur de la Vierge Marie, mère de Jésus.

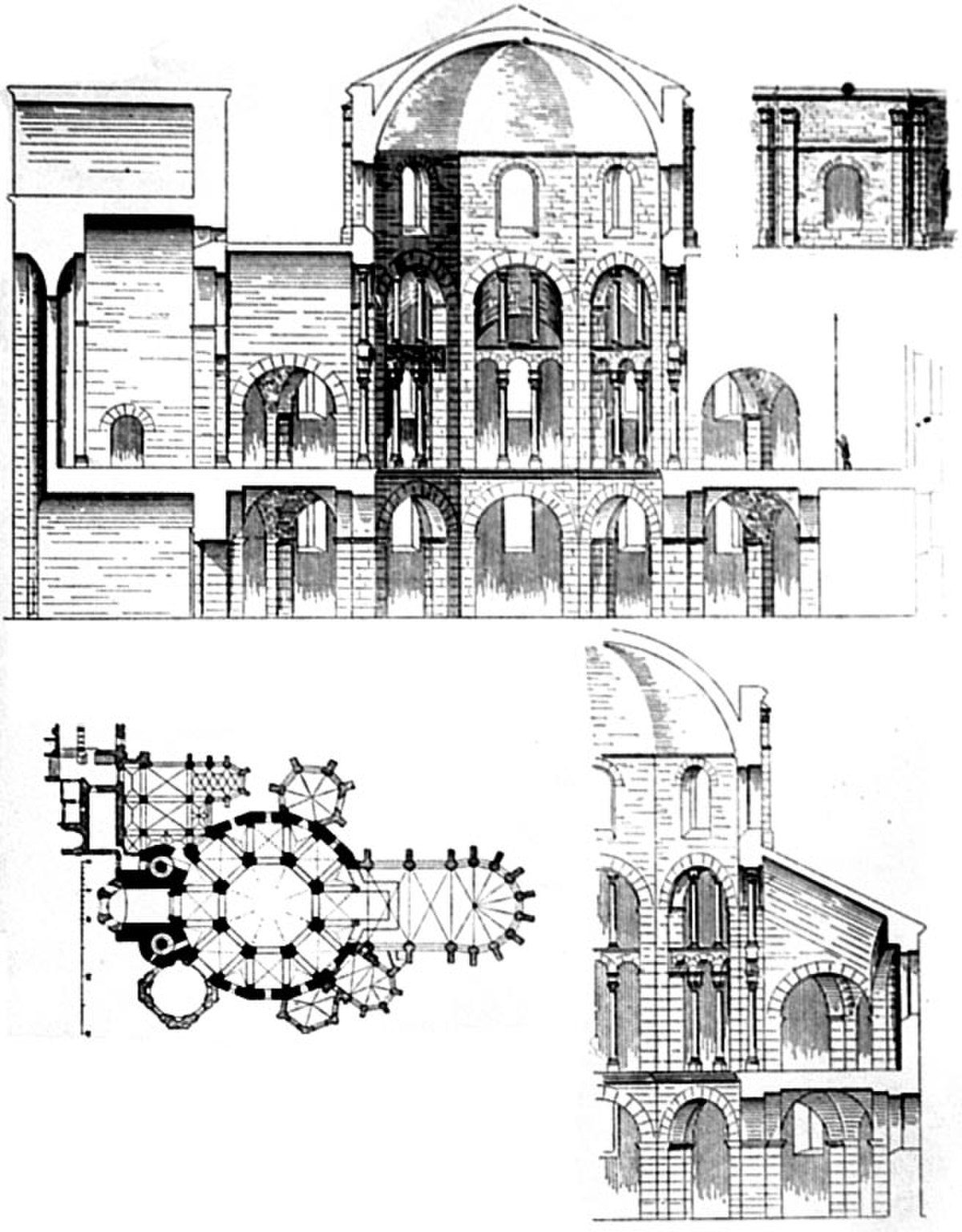

Plusieurs bâtiments étaient occupés par les clercs de la chapelle et formaient un plan en croix latine : à l’est une curie, au nord et au sud des bureaux et à l’ouest un avant-corps (Westbau) et un atrium à exèdres. Mais la pièce centrale était la chapelle coiffée d’une coupole à huit côtés, d’un diamètre de 16,54 mètres et d’une hauteur de 31 mètres. Huit piliers massifs reçoivent la poussée des grandes arcades. Au rez-de-chaussée, un collatéral entoure la nef située sous la coupole ; c’est là que se tenaient les serviteurs du palais.

Les deux étages (tribunes) s’ouvrent sur l’espace central par des baies en plein cintre, soutenues par des colonnes. Le pourtour intérieur forme un octogone alors que le côté extérieur se développe en un polygone à seize côtés. La chapelle disposait de deux chœurs placés à l’est et à l’ouest. Le roi s’asseyait sur un trône constitué de plaques de marbre blanc, au premier étage et à l’ouest ; il était entouré par les proches de sa cour. Il avait ainsi vue sur trois autels : celui du Sauveur, juste en face, celui de la Vierge au rez-de-chaussée et celui de saint Pierre, au fond du chœur oriental.

Charlemagne avait voulu un décor somptueux pour sa chapelle : il avait fait réaliser par une fonderie près d’Aix des portes en bronze massif. Les murs étaient revêtus de marbre et de pierres polychromes. Les colonnes encore visibles aujourd’hui, ont été prélevées sur des édifices de Ravenne et de Rome, avec l’autorisation du pape.

Les murs et la coupole étaient couverts de mosaïques, mises en valeur par des luminaires et par l’éclairage extérieur qui entrait par les fenêtres. Eginhard, dans sa Vie de Charlemagne (vers 825-826), nous livre une description de l’intérieur :

« [...] Aussi construisit-il [Charlemagne] à Aix une basilique d'une extrême beauté, qu'il orna d'or et d'argent et de candélabres, ainsi que de balustrades et de portes en bronze massif ; et, comme il ne pouvait se procurer ailleurs les colonnes et les marbres nécessaires à sa construction, il en fit venir de Rome et de Ravenne. [...] Il la pourvut largement de vases sacrés d'or et d'argent et d'une quantité suffisante de vêtements sacerdotaux [...]. »

Symbolique

Eudes de Metz a tenu compte de la symbolique chrétienne des chiffres et des nombres. Le bâtiment était conçu comme une représentation de la Jérusalem céleste (c’est-à-dire le royaume de Dieu), telle qu’elle est décrite dans l'Apocalypse. Le périmètre extérieur de la coupole mesure exactement 144 pieds carolingiens alors que celui de la Jérusalem céleste, cité idéale dessinée par les anges, est de 144 coudées. La mosaïque de la coupole, aujourd’hui masquée par une restauration du XIXe siècle, figurait le Christ en majesté accompagné des 24 vieillards de l’Apocalypse. D’autres mosaïques, sur les voûtes du collatéral, reprennent ce registre en représentant la Jérusalem céleste. Enfin, le trône de Charlemagne, situé au premier étage à l’ouest, était posé sur la septième marche d’une estrade.