Ordre cistercien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les cisterciens, agents économiques du Moyen Âge

Le patrimoine foncier

Une active politique d'acquisitions facilitée à ses débuts par la popularité du mouvement qui recueille un grand nombre de legs et donations permet à l'ordre de devenir un très important propriétaire foncier. Ses terres sont mises en valeur par quelque 200 granges et celliers dont certains sont parfois très éloignés de l’abbaye.

Leur stratégie visant à rendre exploitables les terres acquises, souvent incultes auparavant, ne doit rien au hasard : ils réservent une attention toute particulière à l'acquisition de cours d'eau et des moulins indispensables à leur développement. Ils peuvent aller jusqu’à payer au prix fort le droit d’accès au cours d'eau convoité. Ainsi, l'abbaye de Cîteaux doit payer 200 livres dijonnaises au chapitre de Langres pour obtenir le droit de faire passer une dérivation de la Cent-Fonts. Cette même abbaye se retrouve face à des soucis financiers quelques années plus tard. Dès lors le contrôle des eaux devient une priorité pour l'ordre. Usant d'une habile politique d'acquisitions, les moines blancs se rendent maîtres de nombreux cours d'eau. Ceci leur procure un pouvoir économique et politique très important : ils peuvent assécher les terres en aval et priver tel ou tel seigneur d'énergie hydraulique. Les nombreux procès qui opposent les cisterciens à ces seigneurs attestent de la fréquence des conflits portant sur la question de l'accès à l'eau. Ces démêlés judiciaires contribuent à rendre l'ordre impopulaire, d'autant que cette politique d'acquisition foncière se fait souvent au détriment des habitants qui sont parfois purement et simplement expulsés.

Dans la deuxième moitié du XIIe siècle, l'ordre essaye de tirer des profits financiers de son patrimoine foncier et investit massivement dans les vignobles et les salines. Ainsi, Cîteaux agrandit son domaine par l’acquisition de vignobles dans le secteur de Corton, de Meursault et de Dijon et devient propriétaire d’une chaudière à sel sur le gisement de Salins. Il est à noter que les cisterciens n'exploitent pas eux-mêmes leurs salines et n'y apportent donc aucun savoir faire technique. En effet, leur exploitation est confiée à des paysans sauniers (et non à des convers) qui conservent les deux-tiers de la récolte. Les investissements nécessaires pour l'entretien des salines (digues, pieux) sont confiés à un bourgeois investisseur qui reçoit en échange le tiers restant du sel produit. Les cisterciens prélèvent un cens sur les revenus des paysans sauniers. Leur investissement dans les salines est donc purement financier ; il n'en est pas moins massif : les monastères de Saint-Jean d'Anjely, Redon, Vendôme et ceux de la région bourguignonne investissent massivement dans les salines des côtes atlantique et méditerranéenne ou dans les salines de Franche-Comté, de Lorraine, d'Allemagne, d'Autriche (leur exploitation est minière).

La puissance commerciale

Au delà de leur immense patrimoine foncier, c'est l'instauration d'un excellent réseau commercial qui donne aux cisterciens une puissance économique de premier ordre.

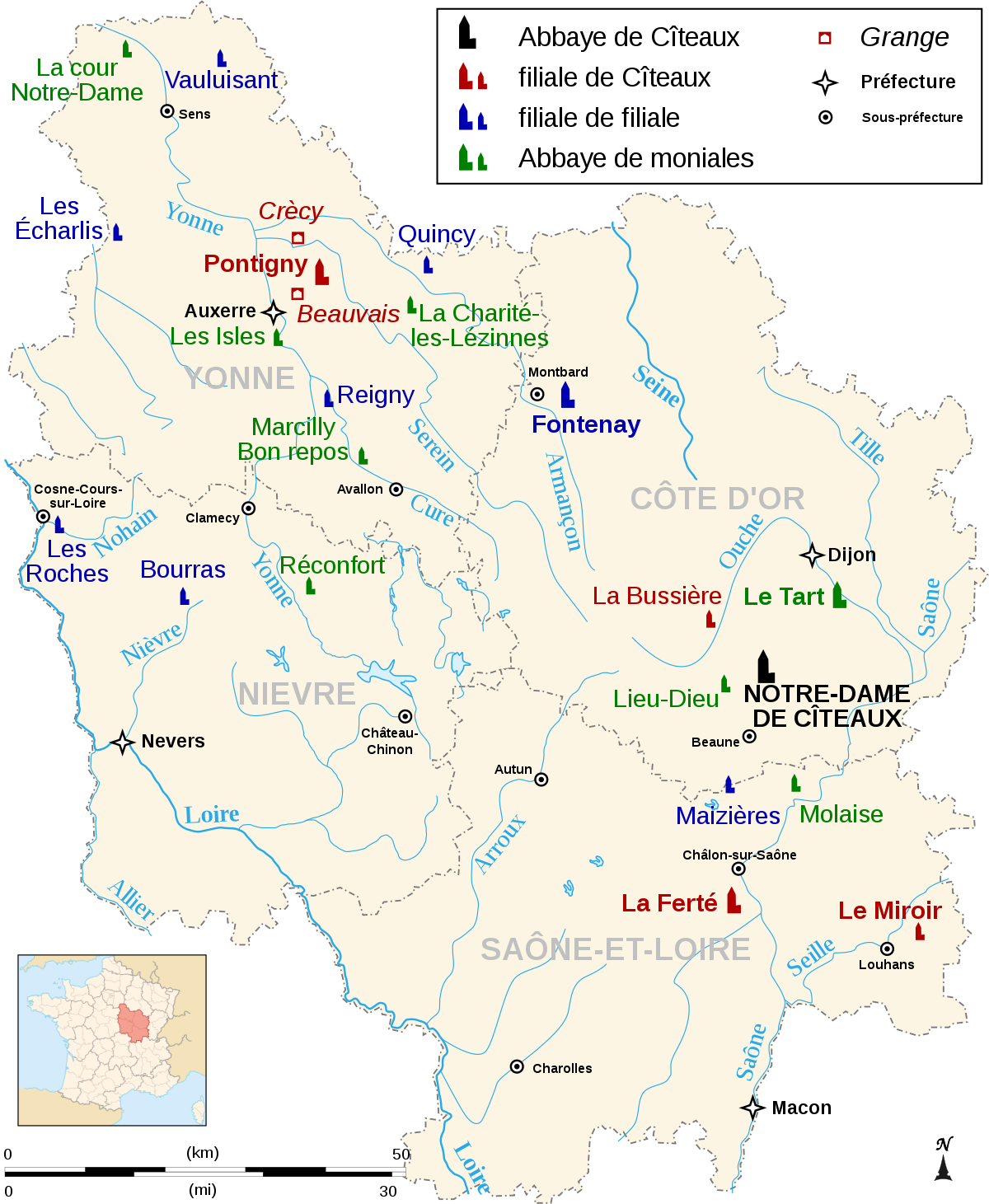

Dès le départ, les abbayes implantées le long de rivières, elles-mêmes affluents de grands fleuves, sont idéalement placées pour écouler leurs produits vers la ville. Cîteaux et ses premières filiales sont implantées en Bourgogne, c'est-à-dire dans la zone de jonction entre les trois principaux bassins fluviaux français : le Rhône, la Loire et la Seine. En effet, Cîteaux est implantée sur la Vouge, elle-même affluent de la Saône qui permet la jonction entre le couloir rhodanien (un des principaux axes commerciaux entre la Méditerranée et l'Europe du nord), le bassin de la Seine (Paris est le principal centre de consommation d'Occident avec 200 000 habitants à la fin du XIIIe siècle) et la Loire accessible par l'Arnoux. L'expansion de l'ordre en Franche-Comté lui permet de contrôler des salines, mais aussi de faciliter son accès au Rhin via le Doubs. De simples barques à fond plat suffisent pour transporter les denrées sur ces rivières calmes.

Grâce à leurs implantations, les Cisterciens sont partout sur ces axes commerciaux fluviaux : sur la Garonne et la Loire qui conduisent à l'Atlantique et donc à l'Angleterre et l'Europe du nord, la Seine et ses affluents qui mènent à Paris puis Rouen et donc à la Manche, le Rhin (et la Moselle ou le Main) vers les régions peuplées et commerçante contrôlées par la Hanse, sur le Po, le Danube. Les cisterciens sont donc maîtres d'un réseau commercial couvrant toute l'Europe.

Les cisterciens usent de leur pouvoir politique et économique pour obtenir des exemptions de péages. Contrôlant les débits des rivières grâce aux digues et chenaux qu'ils ont construits, ils peuvent peser sur les seigneuries situées en aval de leurs possessions (qui ont besoin d'eau pour faire tourner leurs moulins et irriguer leurs terres) et y négocier des droits de passage ou un soutien politique. On sait ainsi que Pontigny peut faire entrer 500 hectolitres hors taxes dans la ville de Troyes, Vaucelle peut en transporter 3 000 en franchise sur l'Oise, Grandselve 2 500 sur la Garonne. Patiemment, ils obtiennent des exemptions fiscales sur les axes commerciaux qu'ils utilisent et peuvent augmenter leur marge sur les produits qu'ils commercialisent.

Les volumes écoulés par les moines blancs se comptent en milliers d'hectolitres de vin : Ederbach en expédie 2 000 par le Rhin aux marchands de Cologne, l'abbaye peut en stocker 7 000 au XVIe siècle.

Bien qu'initialement situés en des lieux reculés, les moines blancs acquièrent peu à peu des possessions en ville. Celles-ci sont en effet utiles pour accueillir les moines qui voyagent entre les abbayes ou sur les chemins de pèlerinages. Quand viennent les réunions générales de l'ordre, il faut pouvoir loger des centaines d'abbés. Mais, les cisterciens les transforment en comptoirs dès que le besoin s'en fait sentir à la fin du XIIe siècle. Il s'agit de véritables granges urbaines, mais aussi de relais pour les moines qui sillonnent l'Europe. On y vend les produits de l'ordre : vins, sel, verre, produits manufacturés en métal. Les maisons de Cîteaux à Beaune et de Clairvaux à Dijon, par exemple, jouent le rôle de cellier avec pressoirs, cuveries et caves.

Les moines blancs ouvrent bientôt des relais sur les cours d'eau vers les zones d'échanges commerciaux (Paris, Provins, Sens). Il existe par exemple un relais à Auxerre où les marchandises venues de la Saône peuvent être emmenées via l'Yonne jusqu'à la Seine (l'ordre possède un relais à Montereau au confluent) et donc Paris, Rouen, voire l'Angleterre. Les cisterciens ouvrent des comptoirs pour écouler leurs marchandises dans toutes les villes où se concentrent les consommateurs (comme Paris ville la plus peuplée d'Occident) et les nœuds commerciaux comme Provins (ou ont lieu les foires de Champagne), Coblence. Les cisterciens sont particulièrement bien implantés dans les villes accueillant les foires de Champagne qui drainent une grande partie du commerce européen aux XIIe et XIIIe siècles.

Ces immenses succès économiques vont progressivement contribuer à une transformation radicale de l'ordre qui s'écarte de plus en plus de l'austérité de Bernard de Clairvaux. La transformation des cisterciens en décimateurs ordinaires s'opère dès les années 1200. Dès lors, ce qui fait la popularité de l'ordre à ses débuts disparaît et il décline au profit des ordres mendiants. Le recrutement s'en ressent. Au-delà, « le peuple des campagnes se détourn[e] le premier de l'ordre, qui lui prend la terre, l'expuls[e] des hameaux ». D'où certaines manifestations de rancœur violente au XIIIe siècle en Germanie où des granges de l'ordre sont parfois incendiées.